|

|

Tous les passionnés de Rennes‑le‑Château le

savent, le 17 janvier est une date omniprésente

dans l'énigme et

l'ignorer est une erreur. Bien sûr, selon les

auteurs et selon les thèses défendues, cette date a plus ou moins d'importance. Certains même sont persuadés qu'il s'agit

d'un montage artificiel élaboré par on ne sait quelle

société secrète récente comme le

Prieuré de Sion de

Pierre Plantard. Cette date n'aurait alors aucun fondement

historique et serait le résultat de quelques illuminés

assoiffés d'ésotérisme de pacotille.

Si on se limite à cette analyse de l'affaire dans sa

période contemporaine, la conclusion est facile. Mais si

l'on s'aventure dans des temps plus anciens, le

17 janvier

revêt un sens très différent et

insaisissable.

Coïncidences ? Concours de circonstances ? Traditions ? Message

ésotérique ? Les questions sont multiples et il faut

les intégrer de même que les liens avec l'énigme de

Rennes‑le‑Château.

Bien sûr,

je laisse chacun juge de tirer ses conclusions.

|

|

Qui croit devoir fermer les yeux sur quelque chose

se voit bientôt forcé de les fermer sur tout

Jean‑Jacques Rousseau

|

|

Voici quelques évènements historiques

célèbres datés du

17 janvier. Bien sûr, ils n'ont aucun lien

entre eux et cet exercice pourrait être réalisé pour

n'importe quel autre jour de l'année. Mais si on y regarde

de plus près, quatre

personnages célèbres fortement liés à la nébuleuse de

Rennes‑le‑Château

apparaissent (en bleu ci‑dessous)

|

|

17 janvier 356 |

Mort d'Antoine le Grand

qui deviendra le fameux

Saint‑Antoine,

personnage classique dans l'affaire de

Rennes‑le‑Château. |

|

17 janvier 395 |

Mort de l'empereur romain

Théodose Ier le Grand à Milan, dernier empereur à

régner sur l'Empire romain unifié,

et

qui entraîna la scission définitive entre

l'Empire romain d'Orient et celui d'Occident |

|

17 janvier 647 |

Mort de

Saint Sulpice,

Archevêque de Bourges.

L'église Saint‑Sulpice

de Paris, très fortement liée à l'énigme

de

Rennes‑le‑Château, lui est dédiée. |

|

17 janvier 715 |

Mort de

Dagobert III, Roi

mérovingien de

Neustrie et de Bourgogne |

|

17 janvier 1329 |

Mort de

Sainte Roseline très

liée à Sainte Germaine de Pibrac que

l'on retrouve dans

l'église de Rennes‑le‑Château. |

|

17 janvier 1369 |

Mort de

Pierre Ier, Roi de

Chypre |

|

17 janvier 1377 |

Retour de la papauté à

Rome |

|

17 janvier 1504 |

Naissance du

Pape Pie V |

|

17 janvier 1562 |

Charles IX signe la

Paix de Saint‑Germain |

|

17 janvier 1566 |

Couronnement du

Pape

Pie V |

|

17 janvier 1579 |

Mort supposée de

Sainte Germaine de Pibrac

(1579‑1601).

On la fête le

17 janvier, mais le jour de sa mort n'est pas vérifié et on

le confond avec celui de

Sainte Roseline. |

|

17 janvier 1601 |

La France et le duché de Savoie signent le

Traité de Lyon |

|

17 janvier 1605 |

Naissance de

Don Quichotte

(Première publication du roman de Miguel de

Cervantès) |

|

17 janvier 1793 |

Le Roi

Louis XVI est condamné à mort. |

|

17 janvier 1871 |

Apparition de la Vierge de

Pontmain (Mayenne) qui eu lieu le

17 janvier de l'hiver 1871,

17 ans après la promulgation du dogme

de l'Immaculée Conception. L'apparition se

serait déroulée en

17 phases.

|

|

17 janvier 1949 |

Découverte du

virus de la grippe |

|

17 janvier 1991 |

Début de l'opération "Tempête du désert"

en Irak |

|

17 janvier 1994 |

Un important tremblement de terre eu lieu en

Californie

à Los Angeles.

Le séisme était

d’une magnitude de 6,6. Il a été ressenti

jusqu’à San Diego à 200 km au sud et jusqu’à Las

Vegas à 400 km au Nord‑Est. |

|

17 janvier 1995 |

Un important tremblement de terre eu lieu au

Japon à Kobe. Il fit plus de 5000 victimes,

300 000 sans‑logis et détruisit une grande

partie de la ville. |

|

Pour présenter les liens ésotériques

entre le 17 janvier et

Rennes‑le‑Château, il faut

au préalable rappeler l'histoire de

4 personnages incontournables qui se confondent avec

cette date.

Antoine le Grand alias Saint‑Antoine

|

|

Le mythe de

Saint‑Antoine est

bien connu des chercheurs de Rennes‑le‑Château. L'une

des premières raisons est qu'il est suggéré dans la sentence

issue du Grand parchemin :

"BERGERE PAS DE TENTATION QUE

POUSSIN TENIERS..."

Téniers le Jeune a effectivement peint

de très nombreuses tentations de Saint Antoine

ce qui a participé entre autres à la renommée du maître. La phrase

nous invite à choisir une toile

SANS TENTATION (Pas de

tentation), en clair une toile qui ressemble à une

tentation de Saint‑Antoine, mais qui n'en est pas une.

Cette peinture

existe et a été révélée : il s'agit des "7 péchés capitaux" de Téniers archivée au musée du Prado

à Madrid.

|

Antoine le Grand

par Francisco de Zurbarán

|

|

David Teniers Le Jeune – La

Tentation de Saint‑Antoine du Prado 1670

(Ref. 1618 – année 1849) Peinture sur cuivre dim 55 x 69

signé D. Teniers fec, en

réalité "Les 7 péchés

capitaux""

Peinture provenant de la

collection de Don Luis de Benavides, marquis de Caracena,

Gouverneur et capitaine général des Flandres

Collectionneur des Œuvres de David Teniers le Jeune |

|

Qui était réellement Saint‑Antoine ?

Antoine le Grand

ou Antoine d'Égypte aurait vécu de l'an 251 à

356. Il mourut à l'âge de

105 ans entre les bras de ses 2 disciples Macaire et

Amathas, le

17 janvier 356.

Sa vie est racontée par

Saint Athanase et

Saint Jérôme

pour être ensuite popularisée

par "La légende dorée". Né en 251 en Haute‑Égypte à Qeman (Fayoum), il

fut un fervent chrétien et dès l'âge de

20 ans, il

distribua tous ses biens aux pauvres puis partit vivre en

ermite dans le désert dans un fortin à

Pispir, près

de Qeman.

C'est à ce moment qu'il subit les tentations du

Diable (tout comme le Christ). Son calvaire dura très

longtemps, les démons n'hésitant pas à s'attaquer à sa vie.

Mais Antoine finit par résister à toutes les tentations. Il

accueillit des disciples venus le rejoindre et organisa au

désert la vie cénobitique.

En

312, il

s'enfonça dans le désert en direction de la mer Rouge pour

aller finir ses jours au désert de

Thébaïde, sur le mont Qolzum (où se trouve

aujourd'hui le monastère Saint‑Antoine). Le Diable lui

apparut encore de temps en temps, mais il ne le tourmentait

plus comme autrefois. Saint Antoine

bénéficiait d'une grande popularité et il prodiguait

sans cesse des conseils de sagesse et de non‑violence. |

|

Vers la fin de sa vie,

il rendit visite à Saint‑Paul Ermite, doyen des anachorètes

de Thébaïde. Nourri chaque jour par un corbeau, ce dernier

apporta miraculeusement deux pains au lieu d'un lors de la

visite de Saint‑Antoine. Plus tard, ayant appris la mort de

Saint‑Paul, Saint‑Antoine revint l'ensevelir avec l'aide de

deux lions.

A sa mort, Saint‑Antoine

demanda à ses deux disciples de l'enterrer dans un endroit

tenu absolument secret. |

Grotte de

Saint‑Antoine au mont Kolzum |

|

Sa tombe resta inviolée pendant 200 ans. Mais elle fut découverte par hasard en 561,

sous l'empereur Justinian. Ses os furent alors transférés

avec solennité à l’église de Saint Jean le Baptiste à

Alexandrie et plus tard à Constantinople.

Vers 1070, un seigneur local de retour de Terre Sainte

ramena les reliques de Constantinople en

Dauphiné. Le prince Jocelyn

prit les restes de Saint‑Antoine en France et les enterra

au village de La Motte aux Bois qui prit le nom de

Saint‑Antoine.

Les Bénédictins commencèrent alors la construction d'une

abbaye et d'un hôpital destiné à soigner les victimes du Mal

des Ardents. Au XIIIe siècle, le Pape confie les

lieux aux chanoines de l'Ordre de Saint‑Antoine. De grands

travaux d'extension sont ensuite menés du XIVe au

XVIe siècle, période faste pour l'Ordre et

l'Abbaye.

Depuis, ses restes

furent transférés

de Saint‑Antoine l'Abbaye à Saint Julien‑d'Arles.

En janvier 2006,

elles seront déplacées d'Arles (Bouches du Rhône) vers

l'Italie sur l'île d'Ischia, située à l'entrée du golfe de

Naples.

C'est Saint Athanase

qui, touché par la vie de Saint‑Antoine, devint son

biographe en

360 et permit de faire connaître aux

générations futures l'ermite.

L'église

de La Roque possède une petite relique de Saint‑Antoine

authentifiée par Mgr Hasley (1825‑1888), Archevêque

d'Avignon de 1880 à 1884. Le premier dimanche qui suit le 17

janvier, la paroisse de La Roque célèbre ce Saint.

|

|

Saint‑Antoine et Saint Paul de Thèbes

par Téniers le jeune

|

|

De

nombreux artistes et écrivains comme

Gustave Flaubert

ont puisé dans la vie de

Saint‑Antoine pour alimenter

leurs œuvres. L'artiste peintre le plus célèbre est bien

sûr

Téniers le Jeune qui déclina ce thème dans

plusieurs dizaines de toiles, mais on peut citer aussi

Dali,

Jérôme Bosch, Pieter

Bruegel, Max Ernst, Matthias Grünewald ou Vélasquez.

L'une des peintures célèbres

et certainement codée est la

représentation que fit

Téniers de

Saint‑Antoine

rencontrant Saint‑Paul de Thèbes, peu de temps avant

la mort des deux ermites.

Saint‑Antoine l'ermite est

considéré comme le fondateur de l'érémitisme chrétien.

Il est fêté le

17 janvier.

|

| Sa rencontre

avec Paul l'ermite dans le désert

Contrairement à une fausse idée courante, c'est Saint‑Antoine

qui vint rencontrer Saint Paul et non l'inverse. La vie

de Paul l'ermite nous est racontée dans l'ouvrage en latin de

Saint Jérôme vers 375‑376 (La vie de saint Paul le premier

ermite). Saint Athanase aurait également écrit une vie de

Paul, antérieure à celle de Jérôme.

Paul (235‑340) eut 15 ans à la mort de son père et suite à

un désaccord avec son frère aîné au sujet de l'héritage, il

renonça aux biens de ce monde et se rendit dans le désert

oriental intérieur. Il vécut à cet endroit seul durant 80 ans

dans une grotte près d'une source. Habillé de feuilles de

palmier et nourri d'un demi‑pain qu'un corbeau lui apportait

quotidiennement.

Peu

avant sa mort, Antoine le Grand, averti de la présence de Paul

par un ange, vint lui rendre visite. Ils s'embrassèrent,

prièrent et s'assirent.

Paul

demanda : " Le monde subsiste‑t‑il ?

L'injustice existe‑t‑elle encore sur la Terre ? Les

magistrats gouvernent‑ils avec l'erreur de Satan dans l'esprit,

en tyrannisant les faibles ? "

Saint‑Antoine

répondit : "Oui, il en est ainsi... "

Le

corbeau vint alors leur apporter un pain entier, pour la

première fois depuis 80 ans. Peu après cette visite, Paul décéda

et Antoine vit son âme monter au ciel dans la joie des anges. Il

alla retrouver le corps de Paul et l'enveloppa du manteau offert

par l'empereur Constantin à saint Athanase. Puis, aidé

par deux lions, il l'ensevelit au même endroit. Au IVe

siècle le monastère Saint‑Paul y sera érigé. Antoine offrit la

tunique de Paul, en feuilles de palmier, à Athanase, qui

la portait lors des grandes fêtes.

Sa représentation |

|

L'iconographie de

Saint‑Antoine est très variée. Il est souvent représenté âgé

et vêtu de l'habit des Antonins, une robe de bure munie d'un

capuchon. Il porte souvent avec lui un bâton se terminant

par un T,

le

Tau et une clochette. À ses

pieds, un cochon représente l'attribut le plus célèbre du

Saint.

Saint‑Antoine le Grand perdit un peu de sa

popularité au XVe siècle où une confusion

commença avec Saint‑Antoine de Padoue, fêté le 13 juin.

Le symbole du cochon

viendrait d'un Ordre religieux Hospitalier : "Les Antonins", fondé en

Dauphiné en 1095. À cette époque, les porcs n'avaient

pas le droit d'errer librement dans les rues à l'exception

de ceux des Antonins, reconnaissables à leur clochette. Pour

d'autres auteurs, le

cochon symboliserait l’esprit malin et ne

serait apparu dans l’iconographie qu’au XIIe siècle.

En fait un cochon aurait été laissé par l'un de ses

disciples dans le désert.

D'autres sources nous disent qu'à l'origine, il s'agissait

d'un sanglier diabolique et que Saint‑Antoine aurait

domestiqué.

|

Saint‑Antoine à l'église de

Rennes‑le‑Château

|

|

Le cochon était considéré comme impur au Moyen‑Orient

et représentait le diable en Occident. Dans l’art moyenâgeux, les peintres Tintoret

et Véronèse le représentaient comme un animal aux

pouvoirs démoniaques, l’incarnation de la cupidité, alors que dans la mythologie celte, le cochon était magique, paré de nombreux

pouvoirs. D’ailleurs le cochon se promenait toujours non loin des druides, près des chênes,

des arbres sacrés pour les Celtes. L’un des

surnoms du dieu Mercure dans la mythologie gauloise était Moccus, signifiant porc en langue celtique ! Les

saintes Écritures par contre rapportent qu’Antoine

fût guidé par un loup dans le désert pour retrouver Saint‑Paul,

puis par un faune aux pieds fourchus et queue en tire‑bouchon.

La rencontre du faune et d’Antoine fit l’objet d’une sculpture

sur le tympan d’une porte de l’église de St Paul de Varax dans

l’Ain. L’église date du XIIe siècle et le cochon ou sanglier

n’apparaît pas encore comme le compagnon de route de

Saint‑Antoine. Durant le Moyen‑âge (475‑1453), nous pouvons

constater que la truffe est méprisée, ayant une âme aussi noire que l’âme d’un damné. De plus, à cette

époque, ce qui venait du sol venait du diable. Le

porc ou le cochon, considéré comme impur par l’Église de Rome, est un animal luxuriant capable de

se

nourrir de n’importe quoi. Il peut déterrer la truffe

qui est donc impure et méprisée. Selon Saint Clément, le cochon et donc la truffe sont réservés à ceux qui

vivent sensuellement, c’est à dire comme des animaux. Ce n’est que vers le XVe siècle que

le cochon apparaît dans l’iconographie chrétienne de

Saint‑Antoine. Ce cochon fut associé plus tard à certains

privilèges des Frères Hospitaliers de Saint‑Antoine fondés

au XVIIe siècle. Cet Ordre venant en remplacement de l’Ordre de

Saint‑Antoine né en 1095, fut dissout dans l’Ordre de Malte au

XVIIIe siècle. Les Antonins (dont le Tau était un emblème) avaient, entre autres privilèges,

l’autorisation de laisser leurs cochons se nourrir des détritus et de se promener en toute liberté dans

les cités. Les éboueurs de l’époque ! Ces cochons étaient marqués d'un Tau et avaient une clochette à

l’oreille. Rappelons aussi que les Commanderies de Saint‑Antoine s’éparpillaient dans les campagnes,

de

préférence dans des lieux bien choisis et toujours

proches de forêts de chênes dans le Dauphiné, le

Périgord, le Sud‑Ouest ou en Provence. Par contre, il semblerait que fin du XVe siècle et

début du XVIe siècle, pour mieux identifier les Saints et les intégrer dans la vie quotidienne, l’Église

leur a donné «le costume» de ceux qui les honoraient.

Saint‑Antoine décharné par le jeûne et tanné par le soleil devint un Chanoine Antonin à la

barbe opulente, au manteau de bure brune marqué du Tau couleur bleu. Et comme il était de bon ton que les

corporations se mettent sous la protection de l’Eglise et de ses Saints, les charcutiers trouvèrent

naturel de prendre Saint‑Antoine et son cochon comme saint Patron. Ils créèrent en 1475 la Confrérie des

Chevaliers de Saint‑Antoine, disparue puis remise à l’honneur en 1966. Les couleurs du médaillon sont bleues et dorées, bleues pour la couleur du fond de l’écusson donné par Louis XII aux charcutiers lors de la

déclaration de leurs patentes. Les papetiers des Vosges le prirent aussi pour Patron

parce que l’outil qui sert à sortir le papier des cuves est en forme du T de Tau. Les Vanniers parce que les Antonins tressaient des

corbeilles pour occuper leur solitude et aider les pauvres. Et naturellement, Saint‑Antoine est devenu patron des

trufficulteurs quand la truffe ne fût plus considérée comme manifestation du malin, mais comme « met de

choix » tant sur les tables royales que papales. Le cochon permettait non seulement de bien se nourrir,

mais aussi d’avoir des réserves pour l’hiver. Il fut réhabilité, son odorat puissant permettait le cavage

des truffes. Nos lointains descendants verront peut‑être le cochon de

Saint‑Antoine se transformer en

chien truffier et un esprit malin verra dans le T du Tau, la lettre magique du T de

Truffes. |

|

Dans

le

statuaire

de l'église de Rennes‑le‑Château, cette symbolique est

détournée en y représentant un sanglier habilement identifié

par l'ajout de petites défenses très caractéristiques. Car il faut

savoir que si les premières iconographies montrent un

sanglier ou un cochon sauvage, les suivantes et

surtout celles du 19e siècle montrent un cochon domestique

sans défense. Ce symbole du

sanglier fut certainement ajouté pour suggérer un autre

message, celui de

Boudet et de sa

chasse au sanglier citée dans

La Vraie Langue

Celtique...

Saint‑Antoine est le patron

des personnes amputées, des animaux, des bouchers, des

éleveurs de porcs, des personnes épileptiques, des ermites,

des fabricants de paniers et de brosses, des fossoyeurs et

des moines. Il est invoqué pour lutter contre les maladies

de peau.

Plus de

50 saints

portèrent le nom d'Antoine, et parmi eux

Saint‑Antoine de Padoue

(1195‑1231). Ce dernier fut élevé à la dignité de docteur de

l’Église, sept siècles après sa mort par le pape

Pie XII en

1946. Il est le saint patron des

faïenciers et du Portugal, mais aussi des objets perdus.

Saint‑Antoine de Padoue est représenté

dans

l'église Marie‑Madeleine

à Rennes‑le‑Château et

à Notre Dame de Marceille.

|

|

Saint Sulpice

Saint Sulpice naquit en

570 à Vatan dans le

Berry. D'origine gallo‑romaine, il voulut très

vite devenir moine.

Il soulagea les mendiants, les pauvres

et les prisonniers jusqu'à l'âge de

40 ans.

Un

évêque de Bourges,

Saint Outrille, qui l'avait connu

au palais royal, le nomma en

612

"archidiacre". Sa mission devint l'assistance aux pauvres

et la direction de la cathédrale de Bourges.

Devenu prêtre en

618, il rejoignit le roi

Clotaire II, neveu de

Gontran, où il fut chargé de devenir aumônier

des armées.

En

624, l'évêque de

Bourges

décéda et la ville ainsi que le clergé réclamèrent

Saint Sulpice comme nouvel évêque.

Saint Sulpice dit le pieux

mourut le

17 janvier 647 et il fut enterré à

Notre Dame de la Nef près de

Bourges.

|

Saint Sulpice

|

|

Le mystère de Sainte Roseline

Sainte Roseline

est associée à un réel mystère. Elle naquit à

Arcs sur

Argens dans le Var au

château de Villeneuve, le

27 janvier 1263. Son père était

Giraud II, alors

seigneur du château. Vers l'âge de

12 ans, elle prit

l'habitude d'aller voir les pauvres du village avec du pain

dans son tablier. Mais un jour, elle fut surprise par son

père qu'il lui ordonna de montrer ce qu'elle

cachait dans son tablier. Une brassée de roses en fleurs

apparue à la place.

Après ce miracle, elle se consacra

essentiellement aux pauvres. Elle entra

à la chartreuse de Saint André de

Ramières près du Mont Ventoux, puis à la chartreuse de

Bertaud dans les Hautes‑Alpes, et enfin à

l'abbaye de la

Celle‑Roubaud en

1285, près du château des Arcs.

|

|

Elle mourut le

17 janvier 1329 à l'âge de

66 ans et on l'enterra

dans le cloître de l'abbaye.

Mais cinq

ans plus tard, le

11

juin 1334,

Jean XXII

fit exhumer le corps pour le transporter dans la

chapelle.

Lors de l’exhumation, le mystère était à son

comble. Le corps de Roseline était resté intact ainsi que

ses yeux pleins de vie. Ces derniers furent retirés sur

l’ordre du neveu de Roseline, Elzéar de Villeneuve et il les

plaça dans un reliquaire.

|

Sainte Roseline sous sa châsse

de verre

dans l'église Sainte Roseline

|

|

Entre

1334 et 1614, le corps

disparut, probablement caché, et on le retrouva en

1614 dans un même état de conservation.

En

1660,

Louis XIV

dépêcha un médecin pour vérifier le miracle et ce

dernier perça un oeil à l'aide d'une aiguille qui le creva.

Le miracle était prouvé. Le

5 juillet 1894, puis en

1996, son corps fut conditionné et placé dans

un reliquaire visible aujourd'hui dans la chapelle

Sainte

Roseline.

Le prénom

Roseline rappelle bien sûr dans la langue des

oiseaux, la fameuse "Rose Line" ou "Ligne rose",

apparentée à la ligne de cuivre marquant le méridien que l'on peut voir

au sol dans l'église Saint‑Sulpice à Paris.

Sainte Roseline est la patronne des

alchimistes.

|

La méridienne de l'église

Saint‑Sulpice de Paris

|

|

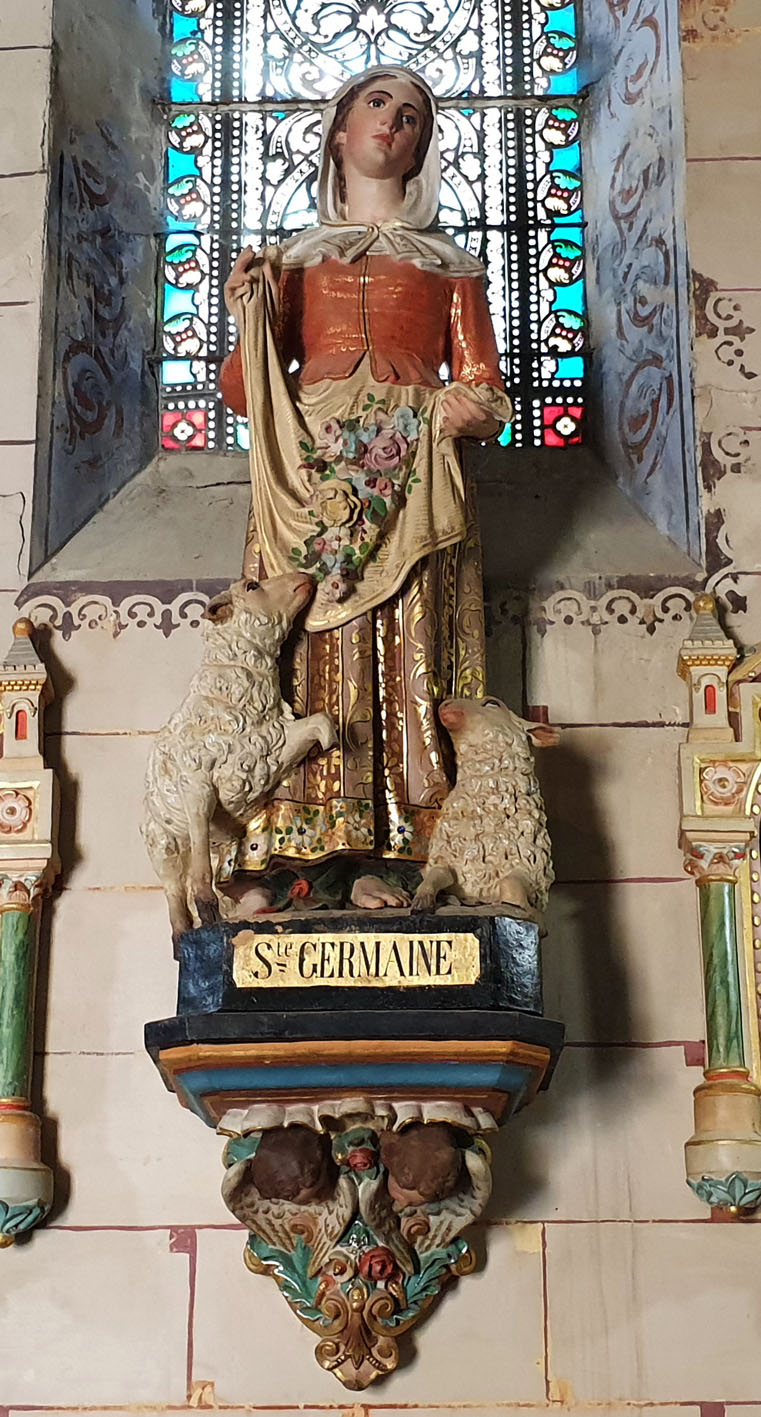

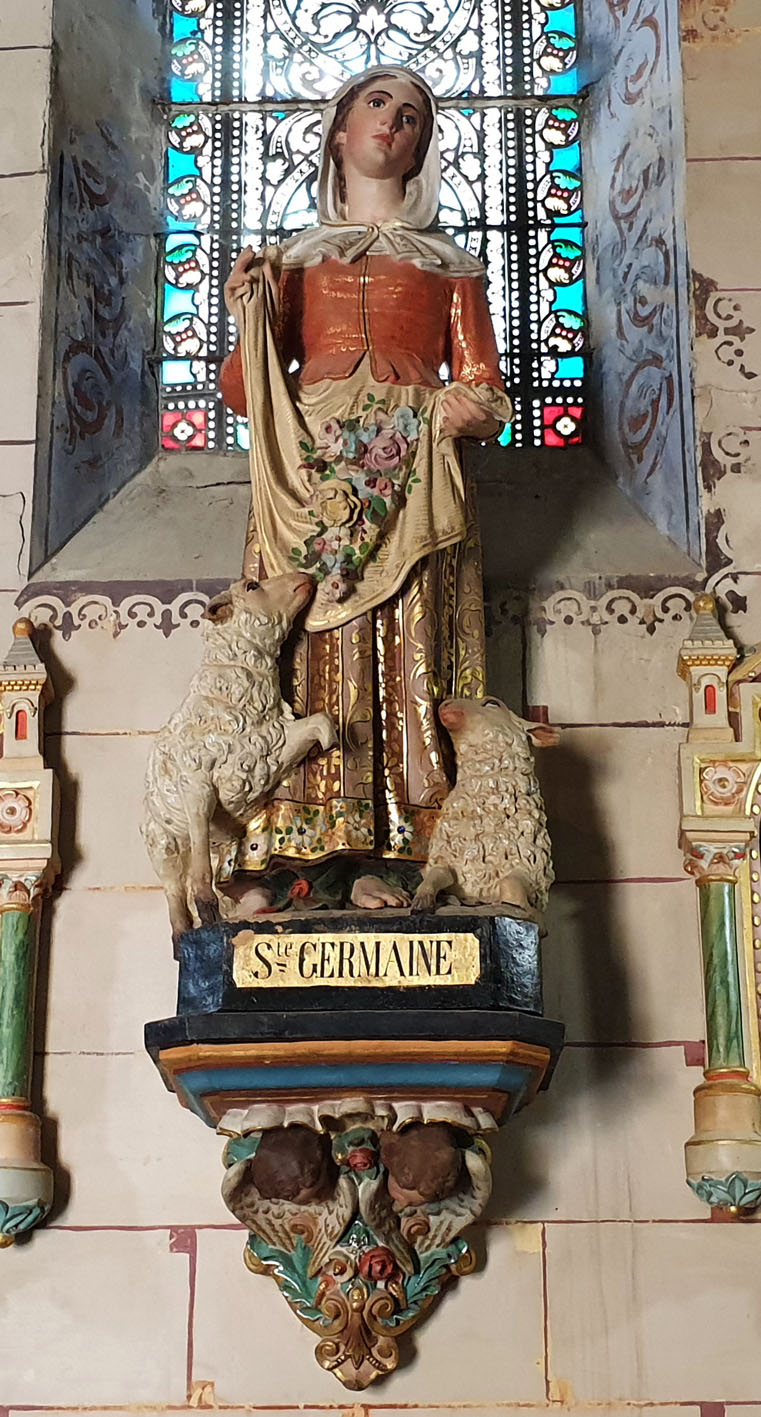

Le mystère de Sainte Germaine de Pibrac

Sainte Germaine de Pibrac

naquit vers 1579 dans le petit village de

Pibrac,

près de Toulouse. Infirme dès sa naissance (sa main droite

était atrophiée atteinte d'écrouelles), Germaine était

orpheline et issue d'une famille pauvre. Elle devint

bergère, mais un jour, alors qu'elle prit discrètement du

pain dans son tablier pour le redistribuer aux pauvres, elle

fut accusée de vol. Obligée de montrer son tablier, le pain

se changea miraculeusement en roses. Elle mourut à

22 ans

en

1643,

et son corps fut

retrouvé intact. Elle est aujourd'hui enterrée dans l'église

de Pibrac, en face de la chaire. On la fête le

17

janvier, mais le jour de sa mort n'est pas vérifié et on

le confond avec celui de

Sainte Roseline.

Sainte Germaine de Pibrac est

visible également dans le statuaire de l'église de

Rennes‑le‑Château. De plus on retrouve une allégorie de ce

mythe dans le

Mucha de la

Villa Béthania. Il est

aussi étonnant d'observer la ressemblance de son histoire

avec

Sainte Roseline.

|

|

Sainte Germaine de Pibrac

Eglise de Rennes‑le‑Château

|

"L'Esprit du Printemps"

par Alphonse Mucha

était exposé dans la Villa Béthania |

|

Avant d'aborder les fameux

17 janvier liés à Rennes‑le‑Château il est intéressant de

voir que tout chose à une origine. Le

17 janvier est

sans doute né du nombre 17

qui a revêtu au cours de l'Histoire des symboles

ésotériques variés. Voici une liste des références les plus

connues :

|

17

est le numéro atomique du

Chlore Cl, élément sans lequel "la Grande

Œuvre" serait impossible. Il est le symbole de

la transmutation alchimique. |

|

Pour les alchimistes,

17 est la forme de toute chose, le tout, et

la

Résurrection. |

|

17

est l'étoile dans les arcanes du tarot,

symbolisant l'espérance et la confiance. |

|

17

est un nombre très souvent utilisé par les

rituels des sociétés secrètes |

|

Le 24 juin

1717,

la Grande Loge de Londres a été créée par quatre

confréries maçonniques unifiées. Anthony Sayer

est élu Grand Maître de cette Loge. |

|

La somme des carrés

des nombres premiers jusqu'à

17

donne

666 qui est un nombre hautement

symbolique (Nombre de la bête). Ainsi :

2² + 3² + 5² + 7² + 11² + 13² + 17² =

666 |

|

Dans la bible, le

Déluge

commença un 17

(Gen.7,11) et

l'Arche de Noé se posa

sur le mont Ararat (altitude

17

000 pieds). |

|

Les 10 Commandements

de Dieu ont été donnés en

17 versets au vingtième chapitre

du

livre de l'Exode. |

|

Les

Tables de la Loi

furent rompues un

17

du mois de Tamuz. |

|

Seth,

divinité guerrière de la mythologie égyptienne,

enferma son frère

Osiris dans une arche cercueil le

17 du mois de Athyr |

|

17

est le nombre d'années de mariage qu'il faut

avoir pour pouvoir célébrer les noces de

Rose... |

|

La momie du

Roi

Toutankhamon fut enveloppée dans

17 draps |

|

Les Italiens ont

horreur du 17, car il s'écrit

XVII

en chiffres romains, ce qui correspond à

l'anagramme

VIXI et qui veut dire "j'ai vécu" ou "je

suis mort". En Italie, il n'y a pas de

17ème

étage, les hôtels n'ont pas de chambre 17,

les avions n'ont pas de place 17... |

|

Les Grecs anciens

connaissaient le nombre particulier

17 et

que l'on retrouve au

Parthénon avec

17 colonnes sur sa

longueur. |

|

|

Les 17 janvier et l'énigme de Rennes‑le‑Château |

|

Voici enfin les

17 janvier

reliés de près ou de loin à l'affaire de Rennes‑le‑Château.

Certains sont évidents pour les connaisseurs, d'autres sont plus

discrets. Mais cette liste prouve qu'une tradition hermétique

s'est propagée au cours de l'Histoire et dont l'origine reste

obscure. Bien sûr, l'inventaire n'est certainement pas

exhaustif... |

|

17 janvier 356 ‑

Saint‑Antoine

Mort d'Antoine le Grand, dit

Saint Antoine l'ermite. Depuis, le

17 janvier est la fête de Saint Antoine.

Son lien avec Rennes‑le‑Château est

indiscutable au travers de la phrase codée déduite de la

stèle de Blanchefort et du

grand

parchemin :

"BERGERE PAS DE TENTATION

QUE

POUSSIN TENIERS ..."

C'est aussi par extension la fête de

Saint‑Antoine de Padoue, patron des objets perdus.

|

Saint‑Antoine à l'église de

Rennes‑le‑Château

|

|

17 janvier 647 ‑ Saint

Sulpice

Mort de

Saint Sulpicius,

ancien archevêque de la cathédrale de

Bourges

vers 624. Depuis, le

17 janvier est la

fête de Saint Sulpice.

La renommée de Saint

Sulpice a été telle que de nombreuses églises portent

aujourd'hui son nom. Il faut aussi signaler que

Bourges est traversée par la méridienne 0°

que l'on appelle aussi le méridien

de Paris.

D'ailleurs,

une ligne de cuivre datant de

1757

traverse la cathédrale de Bourges et servit de

cadran solaire. On retrouve cette ligne rouge (ou rose) dans

l'église Saint-Sulpice à

Paris, près du Gnomon. Cette fameuse méridienne coupe

également le Haut Razès au tombeau des Pontils, liant

Saint Sulpice à l'énigme de Rennes‑le‑Château.

|

Saint Sulpicius

|

|

Il faut aussi signaler que

Bourges fut la capitale des

Bituriges Cubi, un peuple gaulois. Ce nom

"Biturige" est en fait une confédération de peuples

regroupant les Bituriges Cubi, les

Bituriges Segalauns, et les Bituriges Vivisci. Leurs richesses

étaient immenses et ils

dominèrent politiquement et économiquement la Gaule

celtique. Les Bituriges Cubi prirent pour chef

des Arvernes,

Vercingétorix. et ils se disaient "Rois du monde" |

|

Notons que la page 2 du

Serpent Rouge contient

un court extrait du livre "L'Alchimie Moderne" écrit par

l'abbé Th. Moreux,

directeur de l'observatoire de

Bourges. Ceci montre un autre lien entre

l'église Saint Sulpice et Bourges... |

|

17 janvier 681 ‑ Sigisbert IV

Selon la légende, c'est le 17 janvier 681 qu'une

lignée mérovingienne, avec

Sigisbert IV fils

de

Dagobert II, serait arrivée à Rhedae,

l'ancien nom de Rennes‑le‑Château. Le

jeune enfant aurait eu 3 ans juste

après l'assassinat de son père. Le Razès était en ce temps‑là wisigoth. Sigisbert IV prit selon le

Prieuré de Sion le nom "Plant‑Ard"

dit "Le Rejeton Ardent" et eut une descendance.

C'est à cette descendance que Pierre Plantard

prétendait appartenir.

|

Dagobert II

|

|

17 janvier 1329 ‑ Sainte

Roseline

Décès de

Sainte Roseline,

célèbre pour la légende de son tablier aux roses, mais aussi

pour la parfaite conservation de son corps.

Patronne des alchimistes, son nom est

intimement lié à la "Ligne Rose" dont les racines

commencent à Saint Sulpice.

Enfin, la légende de

Sainte Roseline est curieusement similaire à celle de

Sainte Germaine de Pibrac

|

Sainte Roseline

Église de Belgentier

|

|

17 janvier 1382 ‑ Nicolas

Flamel

Nicolas Flamel réalisa

selon la légende le Grand Œuvre alchimique

en produisant de l'or le 17 janvier 1382. C'est dans

ses textes que le célèbre alchimiste raconte sa

transmutation :

"La première fois que je fis la

projection, ce fust sur du mercure, dont j'en converti

demy‑livre ou environ en pur argent, meilleur que celuy de

la minière, comme j'ay essayé et faict plusieurs fois."

Selon lui, il découvrit l'élixir

blanc, le petit magistère, qui transmute le mercure en

argent. Il se sait proche du Grand Œuvre, proche de l'or.

Nicolas Flamel est le

8ème

Grand Maître du

Prieuré de Sion après 1188

|

Nicolas Flamel

|

|

17 janvier 1601

Sainte Germaine de Pibrac

Décès de

Sainte Germaine de Pibrac,

célèbre pour la légende de son tablier aux roses, mais aussi

pour la parfaite conservation de son corps.

Son histoire ressemble étonnamment à celle

de

Sainte Roseline.

Sa statue est présente

dans l'église de Rennes‑le‑Château.

Sainte Germaine de Pibrac est

fêtée le

17 janvier

Sainte

Germaine de Pibrac dans l'église de Rennes‑le‑Château

|

|

|

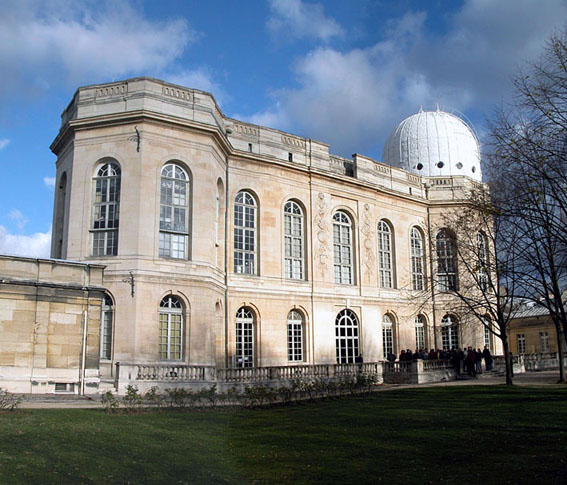

17 janvier ‑ La Vierge

Noire

Le 17 janvier fut la date du dépôt

par Claude Perrault (1613‑1688) médecin et

architecte, et Jean‑Dominique Cassini (1625‑1712)

astronome, d'une statue de Vierge Noire dans

l'oratoire,

au fond des souterrains de

l’Observatoire

de Paris.

Il faut rappeler que l’Observatoire

de Paris fut construit sous

Louis XIV

entre

1668

et 1672, et

les plans furent dressés par

Claude Perrault, architecte du

Roi et frère du célèbre écrivain

de contes pour enfants.

|

L'Observatoire de Paris

sur le méridien

|

|

Le

21 juin 1667,

jour du solstice d'été, les mathématiciens de l'Académie

tracèrent sur le terrain, à l'emplacement actuel du bâtiment, un

méridien qui devint le méridien de

Paris, ainsi que les autres directions nécessaires à

l'implantation exacte de l'édifice. Le plan médian de celui‑ci

permit de définir le fameux méridien origine pour la France, à la place

de celui de

Saint Sulpice

(La Ligne Rose). |

|

17 janvier 1776 ‑ Coudenberg

La pose de la première pierre de l'église

Saint‑Jacques de Coudenberg

à Bruxelles eut lieu le 17 janvier 1776. Une

médaille de

Charles‑Alexandre de Lorraine portant le bijou

et la plaque de l'Ordre Teutonique

célèbre d'ailleurs l'évènement.

Il faut rappeler que d'après les

dossiers secrets de Pierre Plantard,

Charles‑Alexandre de Lorraine

serait le

23ème

Grand Maître du

sulfureux

Prieuré de Sion après 1188 et que l'église

Saint‑Jacques sur Coudenberg se

situe sur la

Place Royale où s'élève maintenant la

statue équestre de Godefroi de Bouillon.

|

L'église Saint‑Jacques de Coudenberg

à Bruxelles avec la statue de Godefroi de Bouillon,

place royale

|

|

La date du

17 janvier est

lisible sur l'envers de la médaille

|

|

17 janvier 1781

Comme indiqué sur

la stèle

de sa tombe,

Marie de Négri d'Ables,

Marquise de Blanchefort, est décédée le

17 janvier 1781

à l'âge de 67 ans.

Cette stèle aurait été burinée par

Bérenger Saunière et il

ne nous resterait qu'une reproduction.

Elle est

aussi l'anagramme de la phrase codée :

"BERGÈRE, PAS DE TENTATION QUE

POUSSIN, TENIERS, ...",

ce qui la lie aussi au

Grand parchemin.

|

La stèle reconstituée (musée de

Rhédae)

|

|

17 janvier 1872

Parmi tous les

17 janvier

connus, voici certainement le plus célèbre dans l'affaire des

deux

Rennes. Il se devine

sur la

stèle de l'abbé Jean Vié

dans le petit cimetière de

l'église de Rennes‑les‑Bains.

La stèle indique :

|

ICI REPOSE

Jean VIE

né en 1808

Nommé Curé en 1870

Mort le 1er

7bre 1872

‑

PRIEZ POUR LUI |

|

La stèle de Jean Vié

église de

Rennes‑les‑Bains

|

|

La

calligraphie est d'ailleurs très importante, car on voit

nettement que les tailles du

1 et du

7

sont exagérées par rapport aux autres chiffres, comme

pour attirer l'attention. Seul un initié peut deviner le

très astucieux jeu de mots :

"17 Jean VIÉ", probablement mis en place par

Boudet

ou Jourde. |

|

17 janvier 1893

Coïncidence ou non, la vente du

domaine de ND de Marceille

eut lieu le

17 janvier 1893. Ceci est rapporté par le livre

de G. Migault page 82 :

"Suite à de nombreux problèmes

juridiques la mise en vente en un seul lot

de tout le domaine a lieu le mardi

17 janvier 1893"

|

ND de Marceille à Limoux

|

|

Il faut rappeler qu'une étape importante

dans l'histoire de

ND de Marceille et de

Mgr Billard face à Mr Bourrel a été

cette vente aux enchères

qui permit sans aucun doute de conserver aux mains des Hommes

d'Eglise un ou plusieurs secrets inestimables. |

|

17 janvier 1917

On a longtemps confondu cette

date avec le décès de

Bérenger Saunière qui survint en fait le

22 janvier 1917.

Il reste que ce fut le

17

janvier 1917

que

Marie Dénarnaud

retrouva Bérenger Saunière inconscient devant la porte

de la Tour Magdala, apparemment

victime d'une congestion cérébrale. Il devait mourir cinq

jours plus tard.

|

Bérenger Saunière dans son fauteuil

mortuaire

|

|

17 janvier 1967

Le Serpent Rouge est une

prose allégorique et initiatique intimement liée à Rennes‑le‑Château. Le

personnage qui parle à la première personne commence son

voyage au Verseau et le termine au Capricorne. Son voyage

culmine à la dernière strophe le

17 janvier,

date hautement symbolique :

|

|

|

Mon émotion fut grande, "RETIRE MOI DE

LA BOUE" disais‑je, et mon réveil fut immédiat. J'ai omis de

vous dire en effet que c'était un songe que j'avais fait ce

17 JANVIER, fête de Saint SULPICE. Par la suite mon

trouble persistant, j'ai voulu après réflexions d'usage vous

le relater un conte de PERRAULT. Voici donc Ami Lecteur,

dans les pages qui suivent le résultat d'un rêve m'ayant

bercé dans le monde de l'étrange à l'inconnu. A celui qui

PASSE de FAIRE LE BIEN !

(extrait du Serpent Rouge)

|

|

Ce n'est pas tout. La page de

garde du Serpent Rouge

actuel

est datée du 17 janvier 1967 indiquant qu'il pourrait

s'agir de la date d'édition. Le Serpent Rouge fut en fait

déposé à la bibliothèque nationale un mois plus tard,

le 15 février 1967 |

|

17 janvier 1975

C'est à cette date que l'Archiduc

Rodolphe

de

Habsbourg

visita la "colline envoûtée" de

Rhedae (Rennes‑le‑Château).

Cette visite peut être vue comme un pèlerinage

initiatique à propos de

son

cousin, Jean Salvator de Habsbourg, mort en

1910,

et qui aurait fréquenté l'abbé

Saunière sous le nom de "L'étranger".

|

Le blason de la famille des

Habsbourg‑Lorraine

|

|

17 janvier 1981

C'est le

17

janvier

1981 que se réunissait à Blois une société secrète,

mieux connue depuis peu :

le Prieuré de Sion, afin d'y tenir son

assemblée. Les médias relayèrent cette information,

probablement à l'initiative du

Prieuré.

C'est ainsi que le grand public découvrit un Ordre

qualifié par la presse de "véritable société secrète de

121 dignitaires". Lors de cette assemblée de Blois,

Pierre Plantard de Saint‑Clair fut élu

Grand Maître

du Prieuré de Sion et

27e nautonier de l'Arche‑Royale,

par 83 voix sur

92 votants, au 3ème

tour de scrutin. Pierre Plantard

devint donc Grand Maître le

17 janvier 1981

|

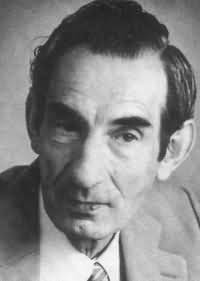

Pierre Plantard

|

|

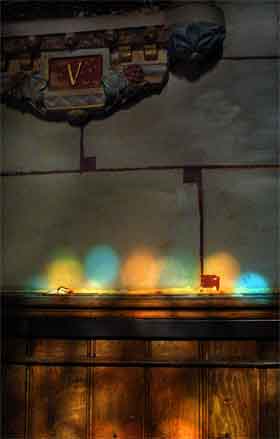

17 janvier Pommes bleues

Pendant longtemps les chercheurs ont

imaginé une explication à propos des fameuses

Pommes Bleues

citées dans la phrase :

BERGÈRE, PAS DE TENTATION QUE

POUSSIN, TENIERS, GARDENT LA CLEF PAX DCLXXXI

PAR LA CROIX ET

CE CHEVAL DE DIEU,

J'ACHÈVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI

POMMES BLEUES

Il se trouve que le

17 janvier

à midi heure solaire, un rayon de soleil traverse un

vitrail de l'église de Rennes‑Le‑Château et projette des

taches de couleurs, dont le bleu, sur le mur nord. C'est le

phénomène dit : "Pommes Bleues".

Il est a noter

qu'un phénomène comparable se déroule aussi le

17 janvier

à l'église de

Saint Sulpice.

|

Les pommes bleues

dans l'église de Rennes‑Le‑Château

Photo : Jean Brunelin ©

|

|

En réalité l'église de Rennes‑le‑Château

est parcourue par les

Pommes bleues

plusieurs jours avant et après le

17 janvier. La trajectoire des

faisceaux lumineux est aussi très difficile à interpréter,

allant des fonds baptismaux au chœur, en passant par la

chaire. Le vitrail responsable de ce jeu de couleur se

trouve au‑dessus de

la statue de Saint Roch.

Enfin, si on prend pour hypothèse que

Saunière ou

Boudet sont à l'origine de ce code

lumineux, il faut aussi tenir compte de la déclinaison

magnétique à raison de

0,07° par an depuis

110 ans. On peut aussi

imaginer que le phénomène est plus ancien, ce qui rend alors

l'interprétation encore plus difficile.

|

|

17 janvier ‑ Église Saint

Sulpice

Le

17 janvier, entre

12 h 50

et 13 h 10, à midi vrai, un phénomène équivalent à

celui de l'église de Rennes‑le‑Château se produit dans

l'église Saint Sulpice de

Paris.

Plusieurs tâches de lumières peuvent

être observées sur le Gnomon et suivent le méridien

de cuivre appelé aussi "La Ligne Rose"...

|

Le Gnomon de l'église Saint Sulpice à

Paris

|

|

17 janvier ‑ Saint Genou

D'origine bien mystérieuse, Le

17 janvier

est aussi la fête de

Saint Genou qui reste peu

connue.

Ce personnage était en fait

Saint Genulfe,

premier

évêque de Cahors mort en

256. Peu connu,

il répandit sa foi en pleine Gaule dans le diocèse de Bourges.

Mais quel est le lien avec

Rennes‑le‑Château ? Il faut peut‑être y voir une

allusion au 17 janvier au travers du "Genou".

Il se trouve que le "Genou gauche découvert" est un

signe de reconnaissance pour la réception des jeunes initiés

chez les Francs Maçons.

|

Héliodore chassé du Temple

par

Eugène Delacroix

|

|

Or il existe dans

la chapelle des Saint Anges

(allusion aux sociétés secrètes angéliques ?), dans

l'église Saint Sulpice,

une fresque d'Eugène Delacroix,

"Héliodore chassé du Temple" et dans lequel

cinq

personnages ont le genou découvert. Mais cette allusion, si

elle a été voulue par le peintre, va plus loin puisqu'il

choisit de peindre 5 genoux droits et non gauches, peut être

pour exprimer ce même souci d'inversion.

Ceci nous amène dans la langue des

Oiseaux à

Saint Genou = 5 genoux d'où

le 17 janvier.

Un autre indice nous est peut‑être

donné par la statue d'Asmodée dans l'église de

Rennes‑le‑Château. Il a aussi le genou droit découvert et sa

main droite montre clairement

5 doigts, autre

allusion possible à Saint Genou.

|

Asmodée à l'entrée de l'église de

Rennes‑le‑Château

|

|

17 janvier... sortie de films cultes

On ne peut terminer cette liste des

17 janvier sans faire un clin d'œil au cinéma et

rappeler que le célèbre film de

Jean‑Jacques Annaud "Le Nom de la Rose", adapté du roman d'Umberto Eco, fut dévoilé le

17 janvier 1986,

et sortit le

17 décembre 1986.

Et que le film "Da Vinci Code" sortit

au cinéma le 17 mai 2006

à la place du 17 janvier du

fait du

procès Dan Brown...

|

|

|

|