|

|

L'église Saint‑Sulpice de Paris et la fontaine des quatre cardinaux |

|

Pour beaucoup,

l'église Saint‑Sulpice de Paris est devenue

médiatiquement célèbre grâce à l'auteur

Dan Brown devenu célèbre avec son Best‑Seller

DA VINCI CODE. Pour le grand

public,

Saint‑Sulpice serait soit le symbole d'un

ordre secret et mystérieux, soit une simple église que

l'écrivain aurait exagérément utilisée pour le bien de son

roman, et ceci jusqu'à énoncer des erreurs historiques.

Il est vrai que le DA VINCI CODE n'est qu'un roman...

Tout ceci aura finalement nui à la beauté

historique, artistique et architecturale du site, la

majorité du public n'y voyant aujourd'hui qu'un formidable

montage publicitaire au service du livre le plus vendu au

monde. Il était d'ailleurs amusant d'apercevoir durant la

visite de l'église quelques panneaux indiquant aux visiteurs

qu'il convient de distinguer les écrits de Dan Brown et de son

DA VINCI CODE avec les vérités

historiques de Saint‑Sulpice.

Pourtant

l'église Saint‑Sulpice

mérite bien autre chose. Cette paroisse monumentale,

richement décorée dans un style jésuite, a nécessité durant

plusieurs siècles des efforts artistiques considérables.

Surtout, et les

chercheurs de Rennes le savent bien, ce

majestueux monument est depuis longtemps fortement lié aux

secrets du Razès, et ceci pour de multiples raisons.

Et pour comprendre les liens et les indices qui unissent cette église avec l'énigme, il faut au

préalable connaître les fondements de l'affaire et surtout le

Serpent Rouge qui

fournit un fil d'Ariane. Car c'est dans cet ordre que l'on

pourra apprécier le plongeon initiatique. Pour qui sait

observer, tout y est symbole et allégorie. Comme dans le cas

du

Prieuré de Sion, il y a ceux qui n'y

verront que des coïncidences fortuites ou une manipulation

de l'esprit, ceux qui s'en tiendront à l'Histoire

officielle, et ceux qui pensent qu'il n'y a

jamais de fumée sans feu...

|

|

C'est au Moyen‑Âge, en pleine période mérovingienne, que

l'église Saint‑Sulpice est née. Son emplacement est situé près d'une ancienne

abbaye, Saint‑Germain‑des‑Prés, construite à

l'époque sur les prairies du bord de Seine, et dont ses

origines remonteraient à l'an 542 sous le règne du

roi mérovingien

Childebert, fils de Clovis. Ce bourg

Saint‑Germain qui abritait des villageois et des paysans était

doté d'une chapelle dédiée à Saint Pierre devenue

ensuite une église paroissiale. Ce sont les reconstructions

successives au cours des siècles qui donneront à l'église

Saint‑Sulpice son apparence actuelle.

|

|

La crypte actuelle témoigne de

l'ancienne église

|

|

Les cryptes qui peuvent

aujourd'hui se visiter sont les restes de l'ancienne

église "Saint‑Sulpice des champs" construite

au XIIe siècle.

La paroisse fut ensuite agrandie successivement

et embellie au XIVe,

XVIe et

XVIIe siècle...

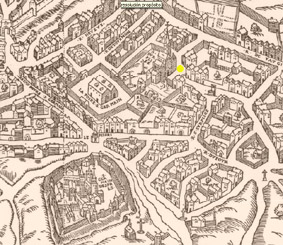

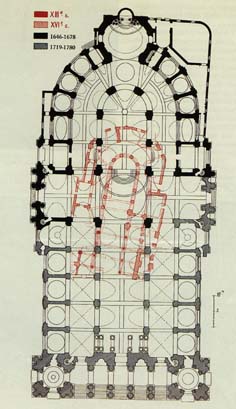

Le plan ci‑contre montre la situation

de l'église en 1552 dans son aspect

ancien.

|

Église Saint‑Sulpice ‑ Plan de Bâle 1552

|

|

Ancienne église

Saint‑Sulpice‑des‑Prés par Matthys Schoevaerdts vers 1665

|

|

L'église est dédiée à

Saint‑Sulpicius, archevêque de

Bourges au

VIe siècle, et qui mourut le

17 janvier 647.

C'est pourquoi sa fête se déroule le

17 janvier

, un jour de l'année hautement

symbolique dans l'énigme de Rennes... |

|

Qui était Saint‑Sulpice ?

Saint‑Sulpice naquit en

570 à Vatan dans le

Berry. D'origine gallo‑romaine, il voulut très

vite devenir moine, mais ses parents l'envoyèrent

durant six ans comme page au palais royal du roi franc Gontran,

le petit fils de

Clovis.

De retour à 16 ans, il confirma

son désir de rejoindre la vie des moines, mais son père le

força à travailler sur les terres agricoles familiales.

Sa foi ne cessa de progresser,

soulageant les mendiants, les pauvres, et les prisonniers,

ceci jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais un évêque de

Bourges, Saint Outrille, qui l'avait connu au

palais royal, le nomma en 612 archidiacre. Sa

mission fut l'assistance aux pauvres et la direction de la

cathédrale de Bourges. Il devint prêtre en

618 puis rejoignit le roi

Clotaire II, neveu de

Gontran où il fut chargé de devenir aumônier

des armées.

|

Saint‑Sulpice

|

|

En

624, l'évêque de

Bourges

décéda et la ville ainsi que le clergé réclamèrent

Saint‑Sulpice comme nouvel évêque.

Son pouvoir était alors important puisqu'il

dirigeait plusieurs diocèses : Clermont, Limoges, Cahors,

Albi, Mende, Le Puy et Rodez.

Son souci permanent des pauvres

et des malades lui permit d'obtenir du roi

Dagobert,

successeur de Clotaire II,

l'abolition de certaines taxes. Il s'occupa aussi de

convertir à la foi les hérétiques. Sa vie était très austère,

n'hésitant pas à jeûner ou à dormir dans un lit sommaire.

Affable et hospitalier, sa charité fut exemplaire.

Saint‑Sulpice dit le pieux

disparut le

17 janvier

647

et enterré à

ND de la Nef près de

Bourges. Cette église devint ensuite un

lieu de pèlerinage célèbre

(elle est aujourd'hui la maison des Petites Sœurs des Pauvres à Bourges).

Il existe au moins

350 paroisses en France, en Belgique et en Suisse dédiées à Saint‑Sulpice. La région du Berry compte à elle seule

22 paroisses ou chapelles.

Saint‑Sulpice fut évêque sous le

règne de

Dagobert I et

Dagobert II, mais surtout il

servit toute sa vie le long

règne mérovingien. C'est ainsi que l'ancienne

église

Saint‑Sulpice de Paris, bâtie dans l'enceinte de

l'église Saint‑Germain‑des‑Prés d'origine

mérovingienne, ne pouvait qu'être dédiée à cet

évêque.

|

|

1642 ‑ 1678

Période de reconstruction |

|

La période du XVIIe siècle ‑

L'essor culturel

C'est en 1642 que le curé

Jean‑Jacques Olier

prit en charge la cure de Saint‑Sulpice. Quelques mois plus tard, il décida de reconstruire la

paroisse. La petite église était devenue trop

vétuste, s'accordant mal avec les nouvelles constructions

parisiennes entreprises à cette époque par Marie de Médicis. De plus,

la paroisse de

Saint‑Germain‑des‑Près

devenait importante grâce à ses reliques, un morceau de la Vraie Croix et la tunique de Saint Vincent.

La proposition de

reconstruction fut adoptée dans une assemblée tenue le

16 mars 1643 sous la présidence du

prince de Condé.

À partir de 1646, Saint‑Sulpice fut

donc continuellement reconstruit et agrandi pour recevoir

une population locale à la fois plus nombreuse et plus

aisée.

Le 15 août 1645, les plans furent

adoptés et c'est Anne d'Autriche, régente et veuve

de Louis XIII qui posa la première pierre le 20 février 1646, accompagnée de Louis XIV

âgé de 8 ans.

Le premier architecte et concepteur des

plans fut Christophe Gamard

qui travailla dans l'ancienne église. Il

mourut en

1649 et ce fut Louis Le Vau (1612‑1670),

premier architecte du roi, qui prit le relais.

Malheureusement, la charge de Versailles et de

Vaux Le Vicomte lui laissait peu

de temps. Il se contenta de modifier légèrement les plans et

de construire la chapelle de la Vierge.

Trop absorbé par d'autres chantiers, Louis Le Vau ne pouvait se consacrer pleinement à

Saint‑Sulpice. Ce fut

Daniel Gittard

(1625‑1686)

qui continua et termina les travaux, excepté pour la façade.

On peut donc considérer qu'il fut le principal architecte de

Saint‑Sulpice.

Curieusement, en

1678 les travaux s'interrompirent durant

4

ans pour cessation de paiement. La reconstruction avait

déjà duré 70 ans et le chœur était encore inachevé.

Il faut dire qu'Olier avait vu grand. La nouvelle église devra

avoir 119 m de long sur

57 m de large (5 fois

plus grande que l'ancienne) et sa taille est comparable à Notre Dame de

Paris.

Le projet était sans aucun doute très ambitieux. Le corps du

bâtiment respecte les traditions moyenâgeuses françaises, la

nef est entourée de chapelles, et le transept se termine par un

chœur en hémicycle. Yves Boiret, l'architecte en chef

des monuments historiques dira : "Le décor a été conçu

par des architectes recherchant la sobriété liée aux grandes

lignes de l'édifice (...). On a construit en pierre et on a

voulu que l'ornement fasse corps avec la structure même ".

Sur une période de 136 ans, pas moins de 6 architectes se succédèrent pour mener à bien le projet,

et chacun

voulut innover en respectant la

tradition. Gittard alla jusqu'à concevoir un nouveau

chapiteau corinthien.

|

|

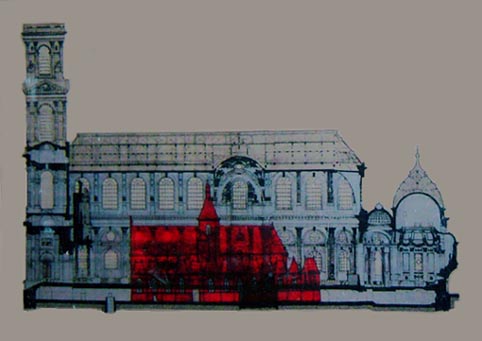

Comparaison entre l'ancienne église

Saint‑Sulpice en rouge et celle d'aujourd'hui en bleu

L'exercice montre l'ambition du projet pour l'époque

|

|

A ce stade, il est intéressant de poser la

question sur l'origine du financement des travaux. Nous

savons qu'ils furent arrêtés pendant

4 ans

faute de ressources, mais

d'où venaient les fonds ? Une chose est sûre : au fur et à mesure que les

années passaient, l'œuvre de reconstruction devenait immense et

le nombre d'artistes de grandes renommées qui défilèrent dans

l'église devenait impressionnant... |

|

Entre

1670 et

1678, la construction fut au point mort,

juste après la pose d'immenses vitraux qui furent installés

dans le chœur.

À cette époque, les tendances étaient

d'amener le plus de lumière possible dans les lieux saints. C'est aussi

sur ces vitraux que l'on peut apprécier l'invention de la

technique du jaune d'argent faite au

XIVe siècle.

Les thèmes religieux abordés dans ces

verrières dénotent la volonté de célébrer le Sacré Cœur de

Jésus et le Saint Sacrement, en réaction au protestantisme et

au jansénisme en vigueur à l'époque.

|

Les vitraux

du XVIIe

siècle

au‑dessus du chœur (Saint‑Sulpice)

|

|

Vitrail de 1622

(des croix templières sont visibles)

|

Vitrail central 1672

Un bel exemple du style saint‑sulpicien

|

|

Qui était Jean Jacques Olier ?

Jean‑Jacques Olier naquit à Paris le

20 septembre

1608. Entre 1617 et

1624, il séjourna à

Lyon pour ses études au collège des Jésuites, et entre

1625 et 1629, il étudia la philosophie et

la théologie au collège d'Harcourt, puis à la Sorbonne à

Paris. Après s'être rendu à Rome en 1630, il

tomba gravement malade et faillit perdre la vue. Il

découvrit alors sa foi lors d'un pèlerinage dans le

sanctuaire de ND de Lorette en Italie, et durant lequel

il trouva la guérison.

De retour à

Paris sous la direction de

Saint Vincent de Paul, il fut ordonné prêtre le 21 mai 1633. Pur exemple de la vie chrétienne, il se

sentit investi d'une mission : créer les fondements des

grands séminaires en France.

|

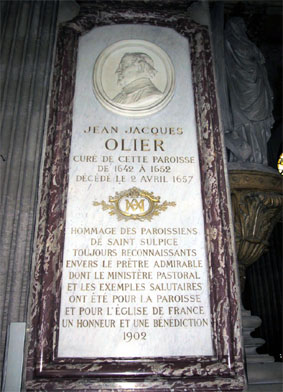

Jean‑Jacques Olier

(1608‑1657)

|

|

Vers

1639,

Olier tomba dans la dépression et dans la

détresse spirituelle. La disparition de son directeur, le

père de Condren, l'affecta certainement et son état

dura

deux ans. Il ressortit guéri de cette épreuve en

1641

et sa foi fut encore plus

intense.

Dès

1642, il créa à

Vaugirard

une petite communauté destinée à l'éducation de quelques

ecclésiastiques qui se développera très vite.

Olier voulait former de véritables prêtres et

non des savants théologiens issus de la Sorbonne. C'est

aussi cette année que Jean‑Jacques Olier commença sa

cure à Saint‑Sulpice.

|

|

Il accepta donc de travailler avec

l'abbé de

Saint‑Germain‑des‑Prés et prit en charge

tout le faubourg qui avait en ce temps‑là une triste

réputation. C'est donc avec l'aide de sa communauté qu'il

entreprit un énorme travail spirituel, ceci malgré les

fermes oppositions et les immoralités qui régnaient dans le

quartier.

Prédications, offices liturgiques, culte du Saint

Sacrement, soins des malades et des pauvres furent organisés

pour rétablir l'ordre religieux et la foi des paroissiens.

Toutes ces initiatives à réformer sa paroisse le rendirent

vite célèbre.

Mais le succès de sa réforme eut un

prix. En effet, les paroissiens devinrent nombreux et il

était urgent d'agrandir la paroisse. C'est ainsi qu'il conçut

les plans d'une nouvelle église majestueuse avec

l'architecte Christophe Gamard.

|

Mémoire à Jean‑Jacques Olier |

|

Curieusement,

Jean‑Jacques Olier

s'occupa aussi d'évangéliser le

Canada.

Il fonda la société

Notre Dame de Montréal

avec

Jérôme le Royer de la Dauversière, et la

Ville‑Marie devint

Montréal

en 1642.

Ce travail lui permettra d'être

considéré comme le bienfaiteur de la ville. Il gardera de

nombreux contacts avec le

Canada et continuera à envoyer des sulpiciens.

C'est ainsi que le 29 juillet de cette même année,

les premiers sulpiciens débarquèrent au

Canada pour assurer le service de la colonie de

Montréal.

Cette opération d'évangélisation fut

aussi à l'origine d'une curieuse légende :

celle du

Grand Monarque.

Olier avait aussi de grands projets.

Il voulait que Saint‑Sulpice devienne un séminaire

modèle pour tous les évêques de France et ainsi les aider à

fonder leur séminaire selon le

Concile de Trente.

Mais l'énorme chantier de la reconstruction l'épuisa et il

donna sa démission en

1652. Frappé d'une attaque, il mourut le

2 avril 1657 sous les yeux de

Saint Vincent de Paul.

Sa mémoire resta à Paris, mais également au

Canada, aux

États‑Unis et en

Angleterre.

La légende du Grand Monarque

En Nouvelle‑France, le Québec actuel,

Saint Vincent de Paul

et

la Compagnie du Saint‑Sacrement,

société secrète, auraient emmené un trésor précieux,

spirituel, un enfant: un garçon de 4 ans, de sang royal, qui

descendrait du roi David et de Jésus. Était‑il le grand monarque ? Y

aurait‑il une descendance de Jésus actuellement au Québec ?

La légende est en tout cas très vivante...

|

|

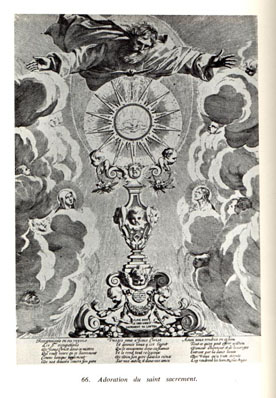

Qu'est‑ce que la

Compagnie du Saint‑Sacrement ?

La Compagnie du Saint Sacrement appelée

aussi "la compagnie des prêtres de Saint‑Sulpice" trouve ses

origines durant la période d'évangélisation et de rénovation

chrétienne dans la France du

XVIIe siècle.

C'est

Jean‑Jacques Olier qui favorisa ce mouvement en prenant

part à des missions organisées en Auvergne et à Chartres,

mais il se heurta très vite au problème de la formation des

prêtres. Cette formation ne pouvait passer sans une réforme

du clergé et sans l'application des décisions du

Concile de Trente.

Plusieurs tentatives avant Olier eurent lieu et de nombreux évêques voulurent fonder des séminaires, mais ce fut un échec.

|

Gravure représentant la Confrérie du

Saint‑Sacrement, 1643

|

|

Vers

1642,

Vincent de Paul,

Jean Eudes et

Jean‑Jacques Olier eurent l'idée de créer un

nouveau style de séminaire basé sur des retraites organisées

pour les ordinands. C'est ainsi qu'Olier

fonda en décembre 1641 un séminaire à

Vaugirard près de Paris.

Quelques mois plus tard,

Olier

devint curé de Saint‑Sulpice et y installa la

communauté à Paris, près du presbytère. D'autres prêtres se

joignirent à lui, ce qui constitua la

Compagnie des prêtres du séminaire de Saint‑Sulpice.

Jean‑Jacques Olier ne désirait pas

fonder une congrégation avec ses maisons propres. Son

idée était plutôt de créer un regroupement de prêtres au

service de l'Église de France. Il formerait ainsi les

candidats au sacerdoce que les évêques lui enverraient. De

plus, les prêtres attachés au séminaire de Saint‑Sulpice

seraient mis à la disposition des évêques pour

travailler à la fondation et à la direction des séminaires

diocésains.

Le développement de la Compagnie s'opéra

à partir du séminaire de Saint‑Sulpice et des Évêques de

France firent appel à ses membres pour prendre en charge

leur séminaire. Ce fut Louis Tronson, Supérieur

général de 1676 à 1700, qui donna à la Compagnie son

organisation.

Juste avant la Révolution française, la

Compagnie géra 15 séminaires et le nombre de ses membres

passa de 70 en

1704

à 140 en

1789. Mais cette période

trouble gêna la Compagnie qui commençait à s'implanter dans

d'autres pays.

Entre

1782 et

1811, la Compagnie accepta la charge de

10

séminaires, mais elle fut supprimée par

Napoléon en

1811,

puis rétablie et approuvée par

Louis XVIII en

1816

comme "congrégation autorisée". Le

nombre de ses membres ne cessa de croître régulièrement et

peu à peu elle prit en charge

20 séminaires en France.

La Compagnie au

Canada

Dès

1657, année de la mort de son fondateur

Olier, elle assura le service spirituel de

Ville‑Marie qui deviendra

Montréal. La Compagnie

commença par guider la paroisse Notre‑Dame et l'aumônerie de

plusieurs communautés religieuses. Plusieurs collèges furent

fondés et en

1840, le séminaire de

Montréal obtint le statut d'université pontificale.

La Compagnie aux États‑Unis

En

1791, en réponse à Mgr Carroll,

premier Évêque des

États‑Unis, monsieur

Emery envoya

4 sulpiciens à

Baltimore

en vue de la fondation d'un séminaire. Aux

États‑Unis, la Compagnie connut un large

rayonnement. Son implantation difficile au début rassembla

de nombreux étudiants de

Baltimore et un sulpicien créa une communauté

de religieuses noires. La Compagnie finit par créer 4

séminaires hors de Baltimore.

La Compagnie en Asie

Plusieurs sulpiciens furent envoyés en mission : deux Français au

Viêt Nam

en 1929,

deux Canadiens au Japon en

1933,

deux Français en

Chine en

1934. Les séminaires de Hanoi, Fukuoka et

Kumming furent fondés.

À partir de

1950, la Compagnie prit

en charge plusieurs séminaires en

Amérique latine et

en Afrique... Le moins que l'on puisse dire est que

la petite idée d'Olier fit son chemin et que le

courant sulpicien voyagea dans le mode entier... Le séminaire et la congrégation qui le dirige

ont aujourd'hui une existence officielle. Le séminaire de

Saint‑Sulpice est le séminaire du diocèse métropolitain de

Paris. Il comprend, sous l'autorité de l'archevêque, la

maison de Paris dirigée par un vicaire général de

Saint‑Sulpice et la maison d'Issy. La congrégation de

Saint‑Sulpice dirige en outre le séminaire de l'Institut

catholique de Paris.

|

|

Qui était Saint Vincent de Paul ?

Vincent de Paul naquit en France en

1581 et

fit ses études à Dax puis à

Toulouse. En 1600,

il fut ordonné prêtre, mais un évènement très curieux le

rendra célèbre : selon ses dires, capturé par des pirates au cours d'une

navigation, il aurait été vendu à un alchimiste de Tunis, puis il aurait réussi à s'enfuir

2 ans plus tard après avoir converti

son maître. Cette escapade ne fut jamais confirmée ni prouvée historiquement.

Il est

clair que cette obscure péripétie de sa vie présente

un réel mystère. Curieusement, à son retour le

28 juin

1607, au lieu de rejoindre sa famille, il préféra aller directement à

Avignon, puis à

Rome, où il eut une entrevue avec le pape.

|

Saint Vincent de Paul

(1581‑1660)

|

|

Le fait est tout de même surprenant,

puisqu'il préféra rejoindre en priorité ses instances hiérarchiques,

plutôt que prévenir ses proches de sa libération et de sa bonne santé. Car il faut rappeler que pendant cette absence, il était

tout simplement passé pour mort.

Qu'avait‑il de si important à confier au pape ?

De retour à

Paris, il se consacra entièrement aux pauvres gens, aux

mendiants, aux forçats, aux enfants, aux vieillards et aux

malades. Il devint l'aumônier de la reine Margot et

renonça plus tard à tous ses privilèges. En

1617, il créa la première confrérie de la

Charité et de retour chez le

comte de Gondi, il se fit missionnaire sur ses

terres. Il rencontra

ensuite

Saint François de Sales et fut nommé

aumônier général des galères en 1619.

En

1633, il fonda avec

Louise de Marillac, la

Congrégation des "Filles de la Charité" après avoir fondé l'année précédente celle des

lazaristes.

Usé et fatigué, il mourut le

27 septembre 1660.

Remarque importante : Jean‑Jacques Olier

et Nicolas Pavillon

furent les élèves de

Saint Vincent de Paul.

|

|

1719 ‑ 1732 La reconstruction

se termine |

|

Il fallut attendre

40 ans pour

que de nouvelles ressources financières soient trouvées.

Ce

fut Jean Baptiste Languet de Gergy (1675‑1750) qui

devint curé de

Saint‑Sulpice en

1714, soit 1 an avant la

mort de Louis XIV. Il quitta sa cure en

1748,

34 ans plus tard.

Une explication officielle de ce nouveau

financement est que

Languet de Gergy eut le droit d'organiser

une loterie

accordée par Louis XV en

1721.

Cette loterie sera proposée aux riches paroissiens près de

Saint‑Germain‑des‑Prés.

Il est malgré tout difficile de croire qu'une simple loterie ait pu financer la suite

des travaux compte tenu de son importance et de sa durée...

|

Jean‑Baptiste Languet de Gergy

(Mausolée par M. A. Slodtz)

|

|

Détail du transept

|

La nef et le chœur au fond de l'église

|

|

C'est un architecte décorateur, élève de

Mansart, Gilles Marie Oppenord (1675‑1742) qui

reprit les travaux. Quant à l'ornementation, elle fut confiée aux frères

Slodtz. Le sculpteur

Edme Bouchardon

réalisa les statues

qui furent commandées par

Languet

de Gergy en

1734. Elles

entourent aujourd'hui le chœur.

Peu à peu l'ancienne église

disparut, laissant place à un ouvrage gigantesque. Les

portails sud et nord furent terminés en

1724, la

coupole en 1727, la voûte de la nef et la décoration

en

1731.

Mais les travaux eurent de temps en

temps quelques accrocs. La tour clocher construite par

l'architecte

Oppenord dut être démolie, car elle était trop

lourde pour l'édifice.

Les travaux furent pratiquement

achevés en

1733, excepté la façade.

Il faut remarquer que

la nouvelle église a été

réorientée

|

Les constructions successives

|

|

L'église de Saint‑Sulpice

à Paris possède de

nombreuses richesses architecturales et artistiques amenées

entre le XVIIe siècle

et le

XVIIIe

siècle.

La croisée du transept est mise en

valeur par de somptueux reliefs dans la pierre. Quant au chœur,

il

est fermé par une magnifique balustrade

où dix

statues de Bouchardon

représentant 10 apôtres gardent le

lieu.

|

La croisée du transept

|

|

Le chœur entouré des 10 apôtres

(et non 12) de Bouchardon

|

La Chapelle des Âmes du Purgatoire |

|

La commande de

Bouchardon comprenait

14

statues : les 12 apôtres, le Christ et la Vierge.

Malheureusement l'artiste mourut en

1762 et

ne fit que 10 apôtres visibles aujourd'hui. |

|

1732 ‑ 1789 Les premiers embellissements |

|

Si les travaux furent considérés

comme pratiquement achevés en

1733, ce n'est pas pour

autant qu'il n'y eut plus aucun projet. À l'intérieur, de

nombreux embellissements devaient encore trouver leur place.

Enfin, il manquait toujours la façade extérieure.

La façade extérieure

En

1729,

Languet de Gergy désigna un nouvel architecte

italien, Jean Nicolas Servandoni (1695‑1766) qui

décora la chapelle de la Vierge. Et en

1732, ce dernier

remporta le concours pour le projet de la façade extérieure.

Il construisit les deux premiers étages, mais le projet fut

arrêté, car le dernier étage qui devait être formé

d'un fronton triangulaire fut fortement contesté. Pendant

20 ans la façade extérieure était donc limitée au

second étage.

|

|

Les projets de façade ne manquèrent

pas...

|

|

Le portail de

la façade fut finalement achevé en

1749. Il se compose de deux portiques superposés : le

rez‑de‑chaussée d'ordre dorique, et le supérieur d'ordre ionique

percés de sept arcades. |

|

La tour nord est aujourd'hui

en cours de restauration

|

Le second étage de la façade en style

ionique

|

|

Après la mort de Jean Nicolas Servandoni en

1766,

un nouveau concours désigna Oudot de Maclaurin qui

construisit deux tours jumelles de

70 m (4 m de plus que les

tours de Notre‑Dame de Paris) et 4 socles entre elles pour y poser 4 statues.

Un autre architecte,

Jean‑François Chalgrin

(1739‑1811), célèbre pour sa construction de l'Arc de Triomphe, fut chargé en

1776 d'agrandir les tours pour les harmoniser avec

le reste. Il commença ses travaux sur la tour gauche (Nord), ce

qui fut fait. Mais la Révolution l'empêcha de terminer la tour

droite.

Ceci explique sa hauteur plus réduite de

5 m et son décor inachevé. Elle est utilisée aujourd'hui pour

nicher des faucons... |

|

La tour droite (Sud) inachevée |

|

Les deux tours se composent d'un

pavillon carré accompagné de colonnes corinthiennes et d'un

fronton triangulaire. Au‑dessus du pavillon carré se dresse la

tour circulaire. La tour nord renferme les cloches. Elle fut

aussi utilisée pour recevoir un télégraphe aérien dont les bras

noirs s'agitèrent au‑dessus de la rue des Aveugles jusqu'à

l'installation de la télégraphie électrique à Paris en

1852. |

|

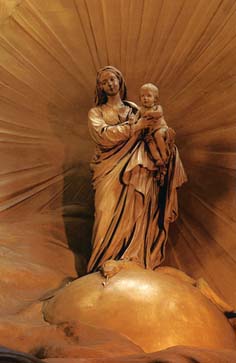

La chapelle de la Vierge

Outre les sculptures, les peintures et

les boiseries qui vinrent petit à petit décorer les

différentes chapelles, la chapelle de la Vierge

derrière le maître‑autel fut l'un des éléments clés de cette

période. Achevée en 1777, elle fut construite par

Gamard pour sa forme elliptique,

Le Vau pour les

murs, et Servandoni pour la décoration.

La niche et la coupole ouverte sont de

Charles de Wailly

et datent de

1774.

Vanloo a peint les panneaux et

les frères Slodtz en ont modelé les ornements de

marbre, de bronze et d'or. Derrière l'autel, une étroite

ouverture au fond de la coupole laisse filtrer depuis l'extérieur un rayon

lumineux sur le marbre blanc de la statue de la Vierge, un chef‑d'œuvre de

Pajou. Le plafond a été décoré par

Lemoine

dans le même style que le plafond d'Hercule peint par lui au

château de Versailles.

|

|

La chapelle de la Vierge

|

La Vierge et l'Enfant écrasant un serpent,

symbole lazariste

|

|

On trouve dans cette chapelle ne

nombreux thèmes bibliques comme la Genèse, l'Évangile de

Jean et les noces de Cana, l'Apocalypse avec le livre aux

7 sceaux, l'agneau immolé ou les 7 lampes brûlant devant

l'éternel.

Un détail surprenant est celui de la

Vierge écrasant un serpent, symbole lazariste. Cette image provient des apparitions de la Vierge à une jeune

novice des

Filles de la Charité en

1830. On retrouve d'ailleurs ce symbole à

Notre Dame de Marceille

dans le parc.

Une statue de

la Vierge et l'Enfant

écrasant un serpent est effectivement dressée au

milieu de la fontaine.

Il faut rappeler que

depuis la fondation de l'église

Saint‑Sulpice par

Olier, disciple de

Saint Vincent de Paul et affilié à la

Congrégation du Saint Sacrement, cette église a toujours été

lazariste, et que c'est

Saint Vincent de Paul qui fonda

la Congrégation des "Filles de la

Charité"...

|

|

La chaire

Autre élément important installé juste

avant la Révolution, une superbe chaire donnée par le

maréchal

Duc de Richelieu et réalisée par

Charles de Vailly en 1788. La finesse de ses ciselures et la

précision des dorures ne peuvent échapper aux visiteurs. Le

corps principal repose sur deux escaliers de marbre,

le tout surmonté d'un groupe en bois sculpté représentant la

Charité entourée d'enfants.

|

|

La chaire date de 1788

|

|

Le gnomon astronomique

Afin de déterminer la date et l'heure

exacte des équinoxes et des solstices, un gnomon

astronomique fut installé en

1737 par le curé

Languet de Gergy.

Le

gnomon de Saint‑Sulpice est en réalité un

cadran

solaire annuel qui fait évoluer un

rayon de soleil le long d'une bande de cuivre insérée dans

le sol. Au cours de l'année, quand le Soleil est à son

zénith, le rayon pénètre dans l'édifice par un trou situé

dans une fenêtre du transept nord et se déplace dans la

largeur de l'église jusqu'au sommet de l'obélisque.

Son objectif premier était de servir à indiquer l'équinoxe vernal

pour déterminer exactement la date de Pâques, mais

comme nous le verrons dans le thème suivant, le gnomon revêt

aussi un aspect ésotérique évident du fait de son lien

étroit avec l'ancien méridien de Paris.

|

Le gnomon

|

|

Le grand orgue

Au fond de la nef, au‑dessus de la

porte principale, un immense buffet d'orgue fut installé et

inauguré en 1781. Il fut réalisé par

François‑Henri Clicquot (1732‑1790)

Les boiseries sont en chêne et

représentent avec ses colonnes corinthiennes un temple

antique en forme d'hémicycle. Au centre, une statue du

roi David

chante des psaumes à l'aide d'une harpe entourée de

chérubins.

|

L'orgue inauguré en 1781

|

|

Le grand orgue fut restauré en

1861

par

Cavaillé‑Coll. Il possède pas moins de 5 claviers complets

et un pédalier, 118 registres, 20 pédales de Coulmans et

environ 7000 tuyaux de 5 mm à 10 m de longueur. L'étendue des

sons est de 10 octaves.

Mû par des moteurs pneumatiques, il

est le plus important d'Europe.

Un détail insolite : dans un recoin des 7 étages de l'orgue se cache un

instrument mondain et profane, le clavecin de

Marie‑Antoinette, Reine de France.

L'orgue majestueux repose sur une

tribune portée par des colonnes composites de style

corinthien et réalisées par

Servandoni.

|

L'orgue inauguré en 1781 |

|

Les deux bénitiers

Lorsque l'on entre dans l'église par la façade, il est impossible de ne pas remarquer deux

immenses bénitiers largement séparés à gauche et à

droite de la nef. Leur originalité réside dans le fait

qu'ils sont la représentation d'un énorme coquillage de

l'espèce nommée tridachne gigas. Ces sculptures

furent données par la République de

Venise à

François Ier. Elles ont été réalisées par

J.B. Pigalle.

Comme nous le verrons par la suite, l'une d'elles

est fortement liée au

Serpent Rouge

|

|

Le bénitier gauche

|

Le bénitier droit

|

|

1789 ‑ 1802

La Révolution politise Saint‑Sulpice |

|

Le déclenchement de la

Révolution

française interrompit tous les travaux et la tour droite

de la façade resta dans l'état. Mais c'est aussi durant

cette période que l'activité religieuse de Saint‑Sulpice

prit part aux troubles politiques.

Camille Desmoulins

fut le premier à semer la discorde en voulant s'y

marier. Et

Antoine‑Xavier Mayneaud de Pancemont (1756‑1807),

curé de Saint‑Sulpice, s'y opposa en déclarant qu'il était

contre une célébration de mariage envers quelqu'un qui

rejetait dans ses écrits l'Église. Le mariage se fit tout

de même sur ordre du comité ecclésiastique de l'Assemblée

Nationale.

Un curé constitutionnel remplaça

M.

de Pancemont en

1791 et l'église de Saint‑Sulpice

devint un lieu de réunions publiques, favorisé par son

emplacement au chœur de Paris.

Le

2 septembre 1792, la section

du Luxembourg de

la commune de Paris reçut dans l'église

Saint‑Sulpice et par intimidation, l'ordre d'assassiner

tous les prêtres "insermentés" contenus autour de

Saint‑Germain‑des‑Prés. On dénombra

114 victimes.

|

|

L'église Saint‑Sulpice au 18e

siècle

|

|

En

1793, l'église Saint‑Sulpice fut rebaptisée

Temple de la

Victoire

et devint le lieu de séance des théophilanthropes, sous la

présidence de La Revellière‑Lepeaux. On y donna aussi

le 9 novembre 1799 un banquet au général

Bonaparte.

Enfin en 1802, elle fut rendue au culte et devint

la paroisse du XIe (aujourd'hui VIe arrondissement).

La Révolution fit aussi des

saccages importants dans l'héritage historique. Entre

1797 et

1801, les dégradations et les

profanations ne se comptaient plus. Le maître d'autel fut

détruit. Les statues, les cloches, les tableaux et les

autels des chapelles furent enlevés. Tous les objets de

valeurs furent pillés. Les sépultures des cryptes furent

violées et on retrouva des milliers d'ossements répandus sur

le sol. Seuls les objets inamovibles furent préservés

comme l'orgue, le gnomon, les vitraux et certaines

sculptures.

|

|

Le concordat fut signé en

1802 et

c'est Charles de Pierre (1762‑1836) qui devint le

nouveau curé de Saint‑Sulpice. Sa première tâche fut de

remettre en état l'église. Pour cela, il dut procéder à une

véritable enquête pour retrouver les différents objets

éparpillés durant la Révolution. Il put ainsi

retrouver certains tableaux et des statues. Il dut aussi

racheter des boiseries et certains objets qu'il repérait

chez les brocanteurs.

Une restauration plus complète fut

toutefois décidée en 1815. Charles de Pierre resta curé de Saint‑Sulpice jusqu'à

sa mort.

|

|

L'église Saint‑Sulpice en 1900 à

l'époque de Bérenger Saunière et de Boudet

|

|

17 artistes

La municipalité de Paris commanda

entre 1820

et

1875 la décoration des murs du

transept et de toutes les chapelles à

17 artistes

renommés (on retrouve le

fameux

nombre

17).

C'est ainsi que l'on peut

admirer aujourd'hui les peintures d'Eugène Delacroix

(1798‑1863) dans

la chapelle des Saints Anges et qui ont un lien

indéniable avec l'histoire de Rennes‑le‑Château.

|

Les différentes chapelles de

Saint‑Sulpice

|

|

Cette initiative de la municipalité permit de décorer les chapelles de la nef et du chœur par les

maîtres de ce siècle, formant ainsi un riche musée

de peintures religieuses.

Les 17 artistes qui ont laissé leur signature

(1)

Eugène Delacroix a

peint (1849‑1861) pour la chapelle des Saints Anges

(1)

Eugène Delacroix a

peint (1849‑1861) pour la chapelle des Saints Anges

(2) Heim a peint (1868) pour la

chapelle des Âmes du Purgatoire (2) Heim a peint (1868) pour la

chapelle des Âmes du Purgatoire

(3) Abel de Pujol a peint (1845) pour la

chapelle Saint Jean Baptiste de la Salle (3) Abel de Pujol a peint (1845) pour la

chapelle Saint Jean Baptiste de la Salle

(4) Vinchon a peint (1822) pour la

chapelle Sainte Jeanne d'Arc (4) Vinchon a peint (1822) pour la

chapelle Sainte Jeanne d'Arc

(5)

Signol

a peint (1872) pour les transepts sud et nord (5)

Signol

a peint (1872) pour les transepts sud et nord

(6)

Jobbé‑Duval a peint (1859) pour la

chapelle Saint Denis (6)

Jobbé‑Duval a peint (1859) pour la

chapelle Saint Denis

(7)

Mottez a peint (1862) pour la chapelle

Saint Martin (7)

Mottez a peint (1862) pour la chapelle

Saint Martin

(8)

Timbal a peint (1864) pour la chapelle

Sainte Geneviève (8)

Timbal a peint (1864) pour la chapelle

Sainte Geneviève

(9) Lenepveu a peint (1864) pour la

chapelle Sainte Anne (9) Lenepveu a peint (1864) pour la

chapelle Sainte Anne

(10)

Matout a peint (1870) pour la chapelle

Saint Louis (10)

Matout a peint (1870) pour la chapelle

Saint Louis

(11)

Charles Landelle a peint (1875) pour la

chapelle Saint Joseph (11)

Charles Landelle a peint (1875) pour la

chapelle Saint Joseph

(12) Pichon a peint (1867) pour la

chapelle Saint Charles Borromée (et St Antoine de Padoue) (12) Pichon a peint (1867) pour la

chapelle Saint Charles Borromée (et St Antoine de Padoue)

(13) Glaize a peint (1859) pour la

chapelle Saint Jean l'Évangéliste

(13) Glaize a peint (1859) pour la

chapelle Saint Jean l'Évangéliste

(14)

Guillemot a peint (1824) pour la chapelle

Saint Vincent de Paul (14)

Guillemot a peint (1824) pour la chapelle

Saint Vincent de Paul

(15) Drolling a peint (1850) pour la

chapelle Saint Paul

(15) Drolling a peint (1850) pour la

chapelle Saint Paul

(16)

Alexandre Hesse a peint (1860) pour la

chapelle Saint François de Sales (16)

Alexandre Hesse a peint (1860) pour la

chapelle Saint François de Sales

(17) Emile

Lafon a peint (1859) pour la chapelle

Saint François Xavier (17) Emile

Lafon a peint (1859) pour la chapelle

Saint François Xavier

|

|

La fontaine des 4 évêques

Pour mettre en valeur l'architecture du portail,

un grand espace fut aménagé devant l'église en

1754, prolongeant le

parvis. Au centre, une

fontaine fut construite en

1847

par l'architecte

Louis Visconti (1791–1853).

Ses quatre côtés sont ornés des statues

représentant les évêques prédicateurs de l'époque

Louis XIV :

Bossuet,

Fénelon,

Fléchier et

Massillon.

Cette fontaine est aussi appelée "fontaine des 4 points cardinaux", les 4 évêques

n'ayant jamais obtenu le titre de cardinal...

|

La fontaine des 4

cardinaux |

|

Quelques personnages célèbres à

Saint‑Sulpice

Charles Baudelaire, poète

français, naquit à Paris le 9 avril 1821 et fut

baptisé à

Saint‑Sulpice. Il fut aussi un ami et un grand

admirateur d'Eugène Delacroix.

Il mourut le 31 août 1867

Le

marquis de Sade naquit à Paris le

2 juin 1740

et fut

baptisé à

Saint‑Sulpice.

Victor Hugo

se maria à

Saint‑Sulpice pour épouser Adèle Fouché le

12 octobre 1822.

Les témoins du marié furent

Alfred de Vigny et

Félix Biscarrat.

|

|

La nef

|

Les voûtes et l'orgue

|

|

Prenons de la hauteur

Avant d'aborder les mystères

de Saint‑Sulpice, il faut admirer sa vue

aérienne.

On devine de gauche à droite, la

fontaine des 4 évêques, la tour gauche en cours de

restauration et la chapelle de la Vierge, nettement visible

complètement à droite.

|

|

Saint‑Sulpice et sa place vue de haut

(photo Google 2005, orientée plein Nord)

|

|

D'autres images...

À découvrir, le transept

et les

fresques d'Émile Signol, la somptueuse

chapelle de

l'Assomption, les nombreux détails dans les boiseries

précieuses de la sacristie, la chapelle

souterraine et

la crypte...

|

|

La sacristie |

La chapelle de l'Assomption |

|

La chapelle de la Vierge écrasant le

serpent

|

Le transept, le gnomon et

une

fresques de Emile Signol |

|

Une magnifique vue de haut de la nef |

La crypte |

|

La suite page suivante |

|

|