|

Inévitablement, lorsque l'on entre dans les

mystères de Rennes‑le‑Château et que l'on étudie ses racines

historiques, on est confronté à la dynastie des

Mérovingiens. Ce sujet est incontournable, et pour comprendre

les liens complexes qui unissent,

Prieuré de Sion,

descendance mérovingienne,

lignée christique, et

Rennes‑le‑Château, il est important de rappeler

cette page de notre histoire de France et les légendes qui

l'entourent...

La dynastie des Mérovingiens

était‑elle porteuse d'un secret merveilleux ?

|

|

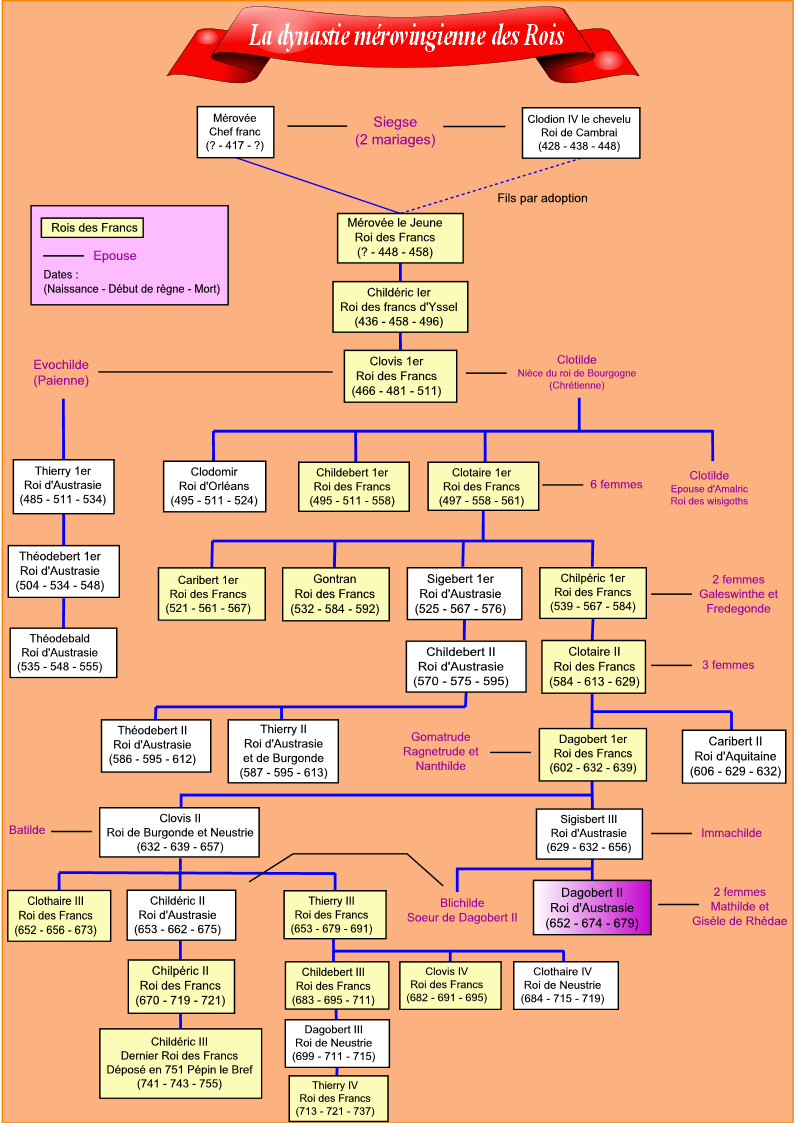

La lignée des rois

mérovingiens

est

disponible ci‑contre

|

|

|

Qui étaient les Mérovingiens ? |

|

Quelques caractéristiques

Les Mérovingiens régnèrent de 447 à

750 ap. J.‑C. sur un royaume qui s'étendait de part et

d'autre du Rhin et donc sur des terres de la France et de

l'Allemagne actuelle. Ils sont issus de peuples barbares

venus de Germanie et s'installèrent aux frontières de

l'Empire romain. Ce sont les Francs et les

Goths. Ces nouveaux arrivants s'intégrèrent

très facilement avec les Gaulois et participèrent à

l'offensive pour repousser les Huns d'Attila.

Le règne des Mérovingiens est aussi

associé à de nombreuses légendes qui trouvent leurs racines

dans des récits fantastiques comme le Roi Arthur, les

Chevaliers de la Table ronde, ou le Graal. |

|

La dynastie

trouve l'origine de son nom dans

Mérovée qui, d'après la légende, naquit de deux

pères : le roi Clodion et une créature "La bête de

Neptune".

Mérovée hérita de nombreux pouvoirs magiques

et surnaturels qu'il transmit ensuite à ses descendants.

C'est ainsi que les Mérovingiens se croyaient investis de pouvoirs

surnaturels. Ils guérissaient avec les mains et parlaient avec

la nature. Comme pour tracer la lignée, les nouveau‑nés

étaient marqués d'une croix rouge sur le cœur ou sur le dos,

symbole que l'on retrouvera plus tard chez les Templiers.

Les pièces de monnaie sont gravées avec la croix des

croisés de Jérusalem. |

Mérovée |

|

Mérovée est considéré

comme le premier roi des Francs. Ce personnage mal connu est le

fils présumé de Chlodion le Chevelu et semble reprendre la

succession du pacte effectué avec les Romains par Clodion. Le 20

septembre 451, il participa avec le général romain Aetius à la

bataille des champs Catalauniques contre Attila. Il donna son

nom à la première dynastie des rois de France (son nom

Mérowig, signifie

éminent guerrier). Il épousa Chlodeswinthe vers 446 (?) et eut un fils Childéric Ier. |

|

De la même façon que les Romains, les Mérovingiens se

dotèrent d'une loi : la loi salique (du nom des francs saliens,

peuple de Clovis). Cette loi, qui est une des bases de la monarchie, oblige la transmission du pouvoir royal par les fils

exclusivement. Cette loi qui causera leur perte est à

l'origine du partage du royaume entre les héritiers à de

nombreuses occasions. En trois siècles, le territoire de Clovis

se trouvera découpé maintes fois de façon désordonnée.

C'est à l'âge de

12 ans que le futur souverain obtient le titre de roi. Il devient alors un symbole et l'important est de paraître et non de diriger. Le pouvoir

monarchique est relayé par le "maire du palais" qui

gouverne directement la région qui lui est attribuée.

Les rois mérovingiens sont

polygames et possèdent des harems. L'objectif est de

préserver le sang royal et donc ne pas le mélanger à

d'autres lignées pour des raisons politiques ou pécuniaires.

La vertu mérovingienne vient du sang et la sauvegarde de la

race en dépend.

Les rois mérovingiens sont également

appelés "Les rois aux cheveux longs", car leur

chevelure était un symbole de pouvoir magique. La pire

condamnation pour un Mérovingien était d'être tondu, ce qui

était souvent pratiqué.

Le crâne des

rois défunts était trépané

pour permettre à l'âme de quitter le corps. L'incision

est très visible sur

le

crâne de Dagobert II. C'est cette

coutume qui permit par exemple de supposer que la sculpture

du "Cap de l'Hom" sauvegardée par

Boudet

était d'origine mérovingienne. Un

trou est en effet visible au sommet du crâne.

Les rois mérovingiens sont réputés pour leur cruauté et leur

fourberie. Ils n'hésitaient pas à trahir leurs proches ou

leur famille et à les assassiner.

|

|

La jalousie et la soif de pouvoir engendraient les

conspirations et les complots. Les reines n'étaient

d'ailleurs pas épargnées :

La

Reine

Frédégonde est restée célèbre pour sa cruauté et sa

brutalité envers ses proches. Elle n'hésitait pas à utiliser

l'arme blanche ou le poison pour arriver à ses fins. Une

anecdote est celle de sa fille Rigonthe qui lui réclamait

les trésors de Chilpéric. Frédégonde accepta, mais alors que Rigonthe puisait dans le coffre, sa mère abattit le

couvercle sur la tête de sa fille et pesa de toutes ses

forces. Une servante qui passait par là appela au secours et

l’on vint juste à temps pour sauver Rigonthe de son

supplice… |

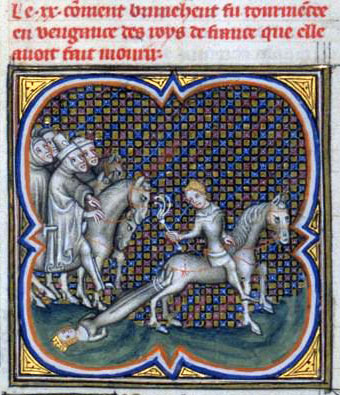

Le supplice de

Brunehaut, enluminure issue des

Grandes Chroniques de France,

XIV°

Bibliothèque Nationale |

|

Le supplice de Brunehaut

par

François Guizot 1875 |

Un autre fait célèbre qui marque la brutalité de l'époque

est celui de la mort de

Brunehaut en 613.

Reine et régente

d’Austrasie, fille du roi wisigoth Athanagild, Brunehaut épousa en

567, le roi franc d’Austrasie Sigebert 1er,

mort assassiné.

En 597, Brunehaut voulut unifier le monde

franc, mais elle se heurta à l’aristocratie austrasienne.

Les leudes ne virent pas d’un bon œil le fait que Brunehaut

prenne le pouvoir et un parti se forma contre elle. Les leudes

austrasiens préférèrent offrir les royaumes d’Austrasie et de

Bourgogne à Clotaire II plutôt que d’obéir à Brunehaut.

|

|

En

613, Clotaire II envahit l’Austrasie. Brunehaut

préféra fuir jusque dans les montagnes du Jura. Mais elle fut

faite prisonnière et livrée au roi de Neustrie. La vieille reine

comparut devant le tribunal de son neveu, Clotaire II, qui n’eut

aucune pitié pour elle. Brunehaut fut accusée d’un demi‑siècle

de crimes, dont la plupart avaient été commis par la reine

Frédégonde. Brunehaut fut torturée 3 jours durant, puis le

roi ordonna qu’elle soit liée par les cheveux à la queue d’un

cheval indompté. La malheureuse fut mise en pièces par

l’animal...

Son

cadavre fut brûlé.

La dynastie royale comprend

40 souverains, et leur généalogie est complexe du

fait de la polygamie et de plusieurs mariages entre

Mérovingiens.

Il est d'ailleurs intéressant de remarquer

que le site de

l'église Saint‑Sulpice et de

l'abbaye de Saint Germain des

prés à Paris représentaient un lieu mérovingien très

important. Des fouilles archéologiques effectuées en 1919

mirent en lumière de nombreux vestiges, dont

le célèbre tombeau

de la reine sorcière Frédégonde. Pierre Plantard fut

d'ailleurs le premier chercheur de Rennes à s'intéresser d'aussi

près à cette dynastie surprenante. |

|

La liste des Rois

mérovingiens

précédés de leur date de règne

428 à 447 CLODION le

chevelu (Roi des Francs Saliens)

447 à 457 MEROVEE (Roi des Francs)

457 à 481 CHILDERIC 1er (Roi des Francs Saliens)

481 à 511 CLOVIS 1er (Roi des Francs)

511 à 524 CLODOMIR (Roi d'Orléans)

511 à 558 CHILDEBERT 1er (Roi de Paris)

511 à 534 THIERRY 1er (Reims et Metz)

511 à 561 CLOTHAIRE 1er le Vieux (Soissons)

534 à 548 THIBERT 1er (Metz, Austrasie)

548 à 555 THIBAUD (Metz)

558 à 561 CLOTHAIRE 1er le Vieux (Roi des Francs)

561 à 568 CARIBERT 1er

(Roi de Paris)

561 à 575 SIGEBERT 1er (Metz, Austrasie)

561 à 584 CHILPERIC 1er

(Soissons, Neustrie)

561 à 593 GONTRAND (Roi d'Orléans, Bourgogne)

568 à 584 CHILPERIC 1er (Roi de Paris, Soissons,

Neustrie)

584 à 592 GONTRAND (Roi de Paris)

584 à 629 CLOTHAIRE II le Jeune (Roi de Neustrie)

586 à 612 THIBERT II (Roi d'Austrasie)

592 à 595 CHILDEBERT II (Paris,

Austrasie, Bourgogne)

595 à 613 THIERRY II (Bourgogne, Roi de Paris,

Austrasie)

613 à 629 CLOTHAIRE II le Jeune (Roi des Francs)

629 à 639 DAGOBERT 1er (Roi des

Francs, Austrasie)

634 à 656 ST SIGEBERT III (Roi d'Austrasie)

635 à 657 CLOVIS II (Roi de Neustrie, Paris,

Bourgogne)

656 à 675 CHILDERIC II (Roi d'Austrasie)

657 à 673 CLOVIS II (Roi des Francs)

657 à 673 CLOTHAIRE III (Roi des Francs, Neustrie,

Bourgogne)

673 à 675

CHILDERIC II (Roi des Francs)

673 à 691 THIERRY III (Neustrie, Roi des Francs,

Bourgogne)

675 à 676 CLOVIS III (Roi d'Austrasie)

676 à 678 ST DAGOBERT II (Roi d'Austrasie)

687 à 691 THIERRY III (Roi des Francs)

691 à 695 CLOVIS IV (Roi des Francs et Austrasie)

695 à 711 CHILDEBERT III (Roi des Francs,

Neustrie,Bourgogne)

711 à 715 DAGOBERT III (Roi des Francs, Neustrie)

715 à 721 CHILPERIC II (Roi des Francs et Neustrie)

716 à 719 CLOTHAIRE IV (Roi de Neustrie)

720 à 737 THIERRY IV de CHELLES (Roi des Francs)

737 à 743 (inter règne)

743 à 751 CHILDERIC III le Fainéant (Roi des Francs

et Neustrie) |

|

Les débuts de la dynastie

La lignée mérovingienne démarra par

Mérovée, chef franc en 417, puis par son

fils

Mérovée le Jeune, roi des francs de 448 à

458.

Vint ensuite sur le trône

Childéric Ier de 458 à 496. À cette

époque, le royaume est prospère et aussi bien le commerce que

l'agriculture se développent rapidement. Les souverains

étaient d'ailleurs très riches. Une importante fabrique

royale se trouvait à

SION en Suisse.

La tombe de Childéric Ier

fut découverte le 27 mai 1653 à Tournai,

à quelques

kilomètres de la frontière française. Celle‑ci était

entourée de fosses rayonnantes, à une vingtaine de mètres de

distance de la sépulture, renfermant plusieurs dizaines

d'étalons sacrifiés lors des funérailles.

On retrouva dans le tombeau

300 abeilles en

or, l'abeille étant un symbole sacré mérovingien. Elles furent

confiées à Léopold Guillaume de Habsbourg, et

récupérées par Napoléon qui en fit le principal ornement de

ses habits.

Outre les abeilles d'or que Bonaparte s'appropria,

Childéric Ier portait

au doigt un anneau sigillaire représentant sa tête coiffée

d'une longue chevelure tressée.

|

|

Clovis, un règne charnière

En 481, l'année fut cruciale pour

la dynastie mérovingienne.

Clovis devint le premier roi franc de la lignée

et étendit son royaume du nord de la Gaule jusqu'à la Loire.

Il se maria à Clotilde, fervente catholique romaine. Ceci le décida à se convertir au catholicisme. Ce fut fait à Reims en

l'an 496.

Pour Rome et le

pape, ce pacte assurait l'implantation de l'Église en

Occident. En échange, il obtint l'autorisation de régner sur

l'ancien Empire romain sans durée limitée.

C'est le pacte de

Clovis et son héritage qui sera transmis à la

descendance mérovingienne.

Le roi franc Clovis étendit

son domaine par de multiples conquêtes et construisit son

royaume sur les frontières de l’actuelle France et du

catholicisme. La dynastie des Mérovingiens pouvait commencer.

|

Le baptême de Clovis à Reims

Peinture de St Gilles

|

|

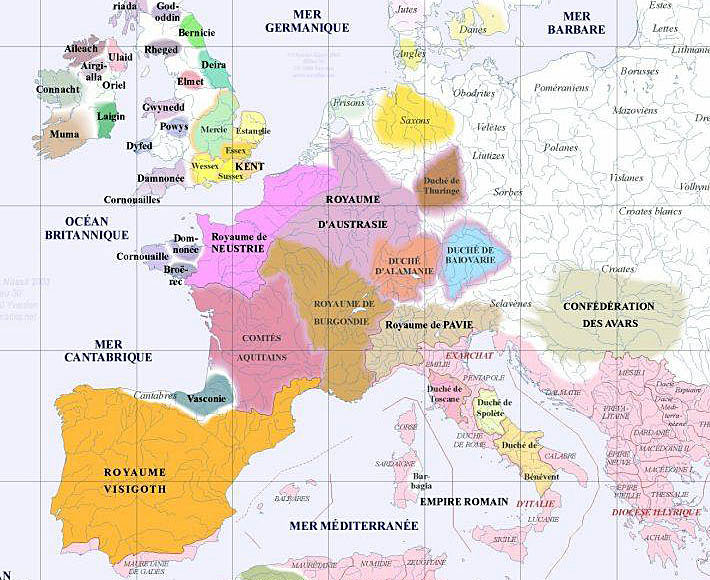

L'Europe en l'an 600 ‑ Ce qui deviendra la

France est morcelé en plusieurs royaumes

Les Wisigoths occupent l'Espagne, les Pyrénées et la côte

narbonnaise

Carte extraite de l'Atlas historique périodique de

l'Europe

© 2003, Christos Nüssli, Euratlas ‑

www.euratlas.com |

|

Clovis fit imposer par tous les moyens la foi

catholique et étendit son royaume vers l'Est et le sud de

la Gaule.

Il fit de Paris la capitale.

Il repoussa également ses ennemis jurés, les

Wisigoths, en

507, hors d'Aquitaine. Les Wisigoths se retranchèrent

alors à Carcassonne, puis à Rhedae (Rennes‑le‑Château) où

ils firent leur capitale.

Clovis est un personnage historique essentiel, car il traça

les premières frontières d’un royaume qui deviendra

l’actuelle France et imposa le Christianisme comme religion

officielle dans cette partie de l’Europe.

Mais à sa mort en 511,

son pouvoir se divisa parmi ces 4 fils, ce qui provoqua des

rivalités et le chaos. Le royaume fut partagé

progressivement en 3 régions : Neustrie (la Normandie),

Austrasie (la Lorraine) et Burgonde (la

Bourgogne).

|

|

C'est à partir de cette époque que le

pouvoir des Mérovingiens devint confus, naviguant entre

l'autorité d'un roi et la souveraineté des maires du palais

qui gouvernaient les régions. Les rivalités et les

affrontements devinrent alors nombreux.

À partir de

639, le pouvoir des

Mérovingiens s'affaiblit et les maires de palais prirent le

dessus. Les rois sont alors nommés "Rois fainéants". Régnèrent

ensuite dans l'ordre:

Chilpéric Ier,

Clotaire II,

Dagobert Ier, et

Sigisbert III.

Sigisbert III fut

assassiné en 676 sur ordre du maire du palais

Grimoald qui veut installer sur le trône d'Austrasie son

fils Childebert.

Il faut alors attendre

Dagobert II, fils unique de Sigisbert III pour

que la dynastie mérovingienne connaisse un nouveau

rebondissement.

|

Le gisant de Clovis à

la basilique Saint Denis (Paris)

|

|

Dagobert II

ou la connexion avec Rennes‑le‑Château |

|

Dagobert II est né en 652

de Sigisbert III et d'Immachilde

Il est le

petit‑fils de Dagobert Ier

Il devient roi à 24 ans de 676 à 679

Il épouse Mathilde en 666,

puis Gisèle de Razès en 671,

princesse

wisigothe

on lui prête au total 6 enfants

Il meurt

assassiné à 27 ans,

le 23 décembre 679

à Stenay et son règne

ne dura

que 3 ans...

|

Dagobert II (652‑679) |

|

Dagobert II ‑ Détail d'un vitrail à

l'église de Mouzay près de Stenay |

|

Son histoire

Né en 652, fils unique de

Sigisbert III et d'Immachilde, il est le petit‑fils de Dagobert Ier. Avant que naisse Dagobert II,

le maire du palais Grimoald adopta son propre fils

Childebert qu'il voulait faire roi.

Et à la mort de Sigisbert III en

656, il confia à Grimoald son fils Dagobert II. Mais

le maire du palais, voyant en lui un futur roi potentiel,

l'écarta du trône. Pour cela, il le fit tondre (ce qui symboliquement

enlève tous ses droits) et le confia

à l'évêque de Poitiers Didon qui l'exila en Irlande avec sa mère

au monastère de Slane situé au nord d'une cité, l'actuel Dublin. Dagobert II avait alors 4 ans et

cette opération le raya littéralement de la dynastie.

Childebert prit ainsi sa place et devint

Childebert III l'adopté.

Ce fait provoqua la révolte des Grands

d'Austrasie, et Childebert III, livré aux Neustriens, fut mis

à mort ainsi que son père Grimoald. Les Neustriens

imposèrent alors sur le trône d'Austrasie Childéric II. Mais

à la mort de Clotaire III en

673, le maire du palais

de Neustrie, Ébroïn, choisit

Thierry III

comme

successeur.

Les Grands d'Austrasie se révoltèrent et

réclamèrent

Childéric II comme roi. Et pour marquer sa prise

de pouvoir, ce dernier fit tondre Ébroïn et Thierry III, puis

il les enferma dans un monastère. C'était sans compter sur

les amis d'Ébroïn qui l'assassinèrent avec sa femme

enceinte.

Pendant ce temps‑là,

Dagobert II fut recueilli par Saint Wilfrid, le futur évêque

d'York qui le protègera en Angleterre durant 15 ans. Wilfrid remarqua le jeune Dagobert et comprit vite qu'il était le

successeur légitime du trône d'Austrasie. Il s'occupa alors de

lui assurer son éducation en tant que conseiller pour

faciliter son retour en France. En

666,

Dagobert II épousa une princesse celte,

Mathilde, en Irlande et

ils s'installèrent à York en Angleterre. Ils auraient eu 3

enfants.

Selon la

légende, Mathilde mourut en

670, et Wilfrid orchestra un nouveau

mariage en 671

(Dagobert avait alors 21 ans) avec

Gisèle de Rhedae, fille

de Béra II, comte de Razès de

sang wisigoth,

et

de sa mère Gislica de Wisigothie.

Toujours selon la légende, Dagobert II quitta l'Angleterre

pour la Septimanie dans le Languedoc où il se cacha. La

région était sous domination wisigothe et le mariage eut lieu à

Rhedae. L'histoire est souvent

faite de contradiction. Voici qu'un Mérovingien, dont la

tradition est de préserver le sang de sa race, se marie à

une Wisigothe, peuple ennemi juré de Clovis. De ce mariage

serait né Sigisbert IV (Le rejeton ardent) en 676. Ce fait, comme

nous le verrons par la suite, est contesté, car il ne repose

sur aucune preuve historique.

Après l'assassinat de

Childéric II,

les Grands d'Austrasie eurent alors un seul objectif :

remettre Dagobert II sur le trône.

Wulfoad, le

maire du palais d'Austrasie et successeur de Grimoald

organisa alors son retour dans les Ardennes. Dagobert fut proclamé Roi

d'Austrasie en 674 avec la complicité de Wilfrid et

de

l'évêque de SION en Suisse.

Devenu roi, Dagobert II s'imposa très vite en supprimant

l'anarchie. Il fut accepté par de nombreuses provinces, mais

pas par la Neustrie. Il reconquit

l'Aquitaine en

679

grâce à l'appui financier de Rhedae.

Dagobert II possédait une forte

personnalité, et il voulut rapidement restaurer l'autorité

mérovingienne en s'opposant violemment contre les Maires et

notamment

Pépin de Herstal (635‑714), maire carolingien

d'Austrasie à qui il supprima le droit de gouverner à sa

place.

|

|

Dagobert II mit aussi un frein à l'expansion de l'Église de Rome et

s'opposa aux nobles désireux d'indépendances.

Il s'attacha

aussi à combattre le pouvoir de ceux qui assassinèrent son

prédécesseur Childéric II, un Mérovingien. Il implanta

également la capitale mérovingienne à

Stenay.

Ces prises de position dure signèrent sa perte, et

un complot organisé par Pépin de Herstal (sur ordre

de Ébroïn pour certains historiens), fut monté avec la

complicité du pape.

|

Dagobert II

|

|

Son assassinat

en 679

Nous sommes le 23 décembre 679. Alors

que Dagobert II chasse dans la forêt de Woëvre près de

Stenay

(au nord de Verdun près de la frontière), il s'arrête

près d'une fontaine pour se détendre et s'endort. Mais sa garde

s'est imprudemment éloignée sur son ordre. Isolé, Dagobert II

est alors assassiné par l'un de ses serviteurs. Il est tué

d'un coup de lance dans l'œil et on le retrouve cloué à un

arbre. Il avait 27 ans.

Son escorte ramena son corps à

Charmoy et il fut enterré dans la basilique

Saint Rémi de Stenay. Jouissant d'une renommée très populaire,

Dagobert II fut proclamé saint et martyr.

|

L'assassinat de Dagobert II

dans la forêt de Woëvre près de Stenay

|

|

Stenay, capitale des Mérovingiens, Charmois, et la forêt de

Woevre |

|

Le 10 septembre 872,

on retrouva par hasard, sous le chœur de la basilique, le

tombeau de Dagobert II.

Le Roi

Charles II le Chauve exhuma le corps et le transporta

à Douzy où il fut

mystérieusement canonisé le 10 septembre 872 par le

concile métropolitain.

Charles II fit construire une plus grande

église à Stenay,

la basilique Saint Dagobert. Une châsse d'or et

d'argent fut construite pour l'occasion. On y conservera les reliques dont

une partie alla à l'abbaye de Juvigny.

L'église Saint

Dagobert devint la propriété d'un seigneur de la région.

|

Dagobert II mort assassiné

|

|

Plus tard, en 1093, un certain

Godefroi de Bouillon,

descendant mérovingien, siégea Stenay pour récupérer le

sanctuaire. En

1789, la Révolution détruisit l'église et les reliques

furent dispersées. Seul, son crâne fut récupéré

par

les sœurs noires de Mons en Belgique. |

|

Sarcophages mérovingiens |

|

Après la mort de Dagobert II

Après la mort de

Dagobert II, et n'ayant pas de descendance, le Maire du Palais

Ébroïn, proposa de

placer Thierry III

sur le trône d'Austrasie. Pépin de Herstal refusa et

l'Austrasie resta sans roi, laissant ainsi le pouvoir au

maire pour gouverner la province. C'est la période des "rois

fainéants" durant laquelle les souverains trop jeunes

furent écrasés par le pouvoir des maires.

Pépin de Herstal dit Pépin le

Jeune, devint

roi des francs de Neustrie et d'Austrasie. Il mourut

le 16 décembre 714,

et ce fut son fils unique illégitime qui lui succéda :

Charles Martel. Il a

tout juste

26 ans.

Célèbre pour avoir arrêté l'invasion arabe en

732 à Poitiers, Charles Martel dut se battre pour régner sur le

royaume franc, la noblesse neustrienne voulant se soulever.

Il

dut combattre la monarchie mérovingienne et prit peu à peu du

pouvoir. |

|

Le gisant de Charles Martel

à la Basilique Saint Denis (Paris) |

|

Charles Martel à Poitiers en 732 et repoussant l'invasion arabe |

|

Charles Martel mourut le 22 octobre 741, et

malgré le fait qu'il ne fut jamais roi des francs, on l'inhuma

à la

basilique Saint Denis avec les autres rois, une distinction exceptionnelle. La succession fut

assurée par ses deux fils, Carloman et Pépin le Bref, le père de

Charlemagne. |

|

Un fait peu connu est celui‑ci : Pépin le Bref usurpa le trône

avec l'accord du pape Zacharie en destituant

Childéric III, le neveu de Dagobert II et

le dernier Mérovingien connu. Pour ajouter à l'humiliation,

Pépin le Bref le fit tondre.

Ayant alors la voie libre, Pépin le Bref put être sacré roi des Francs le

27 juillet 754 à la place de Childéric III. La

dynastie des Carolingiens pouvait alors commencer, remplaçant celle des Mérovingiens.

En résumé, l'assassinat de Dagobert II, dernier

roi mérovingien se prétendant d'ascendance davidique, fut

l'évènement qui permit l'usurpation du trône du royaume

des francs par Pépin le Bref de dynastie carolingienne.

|

Pépin le Bref (751‑768)

|

|

L'éviction du dernier roi mérovingien

Childéric III qui fut tondu |

|

La fontaine

Saint Dagobert |

|

La fontaine Saint Dagobert

ou "la fontaine d'Arphays"

est l'une

des deux sources de la forêt de Woëvre. Il s'agit de l'endroit exact où fut

assassiné Dagobert II en 679 alors qu'il était roi mérovingien.

L'histoire

raconte que c'est au cours d'une partie de chasse à cheval,

qu'il fut mortellement frappé en traître sur ordre de

Ebroin, le maire du palais de Neustrie et de Burgonde

(Bourgogne actuelle)

|

La fontaine Saint Dagobert ou d'Arphays

dans les Ardennes,

là où fut assassiné Dagobert II

|

|

Mais pourquoi ce fait historique est‑il

aussi important ? Simplement parce que cet assassinat marque la

fin de la dynastie mérovingienne. En effet, Dagobert II n'ayant

officiellement aucune descendance, la lignée mérovingienne

s'éteignit définitivement. Compte tenu de la très haute

importance que cette lignée représentait à leurs yeux, cet

évènement fut sans aucun doute ressenti comme la fin d'un règne

de plus de trois siècles.

La fontaine Saint Dagobert est devenue aujourd'hui

un lieu de pèlerinage initiatique. De nombreux visiteurs tentent par la

randonnée pédestre (6 km à partir du château de Charmois) de

retrouver la trace de Dagobert II il y a 1500 ans,

de même que l'atmosphère oppressante du lieu. Des reliques du Roi y sont même présentées à cette occasion. Il faut

souligner que la forêt de Woëvre a conservé son aspect

de l'époque, verdoyante et épaisse dans les belles saisons,

froide et neigeuse en hiver, ce qui ajoute certainement à la lourdeur et à l'ambiance de

ce

lieu chargé d'Histoire. |

|

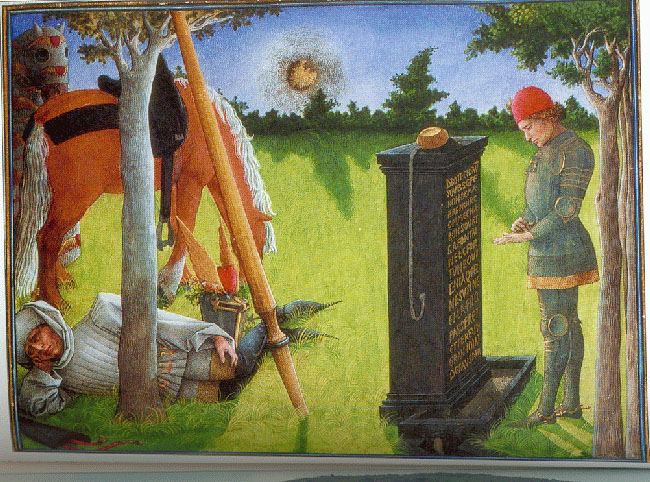

"La Fontaine de Fortune" par René d'Anjou

(1457) |

|

C'est aussi cet assassinat historique que l'on

retrouve suggéré dans une enluminure célèbre et étrange de René d'Anjou "La Fontaine de Fortune" et qui cache

certainement un secret dans sa composition. On y voit deux

personnages, un chevalier et son écuyer particulièrement attristés.

Le chevalier est intrigué devant une stèle en forme

de fontaine. On peut aussi remarquer une lance,

allusion sans doute à celle

qui servit à assassiner Dagobert II. Il faut aussi noter le casque ailé du chevalier que ce dernier a ôté avant de se

recueillir devant la fontaine. Des erreurs

grossières dans la projection des ombres sont également à signaler... |

|

La légende de Sigisbert IV, fils de Dagobert II |

|

Ce sont les mystères de

Rennes‑le‑Château et

la Dalle des Chevaliers

trouvée par Bérenger Saunière qui firent remonter à la

lumière une certaine lecture de la descendance mérovingienne.

Dagobert II aurait eu selon la légende un fils, Sigisbert IV en 676

avec Gisèle de Rhedae († 678).

Pour certains, il serait mort avec lui dans la forêt de

Woëvre, pour d'autres il aurait survécu, puis aurait été caché afin

qu'il ne subisse pas le même sort que son père.

L'histoire officielle nous dit que

Dagobert II n'eut pas de fils, et en effet aucun

élément ne permet d'affirmer le contraire.

On ne peut donc procéder que par faisceaux

de présomption, telle une enquête policière.

La légende du Rejeton Ardent

Après l'assassinat de Dagobert II par le maire du Palais,

Ebroin, ce dernier aurait voulu également en finir avec le

fils

Sigisbert IV, roi potentiel. Il déploya alors tous

les moyens pour parvenir à ses fins. Consciente du danger,

Gisèle de Rhedae, la mère du jeune futur roi, décida de le protéger et

de le cacher en l'éloignant de la région de Stenay. Il

fallait non seulement le faire disparaître discrètement aux

yeux des auteurs du complot, mais aussi le mettre à l'abri

dans un lieu sûr et distant. Ebroin

chercha alors Sigisbert IV dans toute la région,

en vain.

Gisèle, aidée d'hommes dévoués à sa cause, organisa

le voyage de son fils. Ce fut alors un véritable tour de

passe‑passe pour déjouer la surveillance des révoltés et

brouiller les pistes.

Sigisbert IV fut envoyé à un endroit diamétralement

opposé à Stenay, dans le Comté du Razès, province du sud de

la Gaule... à Rhedae

(Rennes‑le‑Château).

À cette époque, Rennes‑le‑Château

était une place forte wisigothe. La citadelle de la cité

située au sommet d'une colline et qui est le seul

témoignage visible aujourd'hui, était réputée

imprenable. Du sommet, la vue permet de surveiller toute la

vallée de l'Aude et de la Sals. Les historiens semblent d'accord sur un point : Rhedae était certainement aussi importante que

Carcassonne et Narbonne. Dans ce contexte, il est évident que

Sigisbert IV, mis au secret, aurait pu avoir une descendance.

Ainsi, le fils de Dagobert II, dit

le Rejeton Ardent, aurait permis d'assurer cette précieuse lignée

mérovingienne à Rennes‑Le‑Château. C'est en tout cas ce que nous rapporte la

légende et l'une des thèses. Bien sûr, il n'existe aujourd'hui

aucune preuve historique de ceci.

|

|

Résumons la

généalogie de Dagobert II

Dagobert II

(652‑ † 679) se maria en

666

et eut 3 enfants

de sa première épouse Mathilde

(† 670) :

Sigebert

(†

678), décédé un an avant l'assassinat de son père et qu'il ne faut pas

confondre avec Sigisbert IV le Rejeton Ardent Sigebert

(†

678), décédé un an avant l'assassinat de son père et qu'il ne faut pas

confondre avec Sigisbert IV le Rejeton Ardent

Rotilde

qui fut sourde et muette. Elle aurait été guérie par

saint Florent Rotilde

qui fut sourde et muette. Elle aurait été guérie par

saint Florent

Ragnetrude

(† 678)

dont on ignore tout. Elle est aussi connue sous

le nom de Ragentrude de Bavière ou Regintrude Ragnetrude

(† 678)

dont on ignore tout. Elle est aussi connue sous

le nom de Ragentrude de Bavière ou Regintrude

Dagobert II

se maria une seconde fois en 671 avec

Gisèle de Razès

(653‑678) fille de Berae II comte de Razès, et eut

officiellement

2 filles :

Sainte Irmine

(† 726) qui fut la première abbesse du monastère

d'Oeren en

708

qu'elle fonda

près de Trèves (Allemagne). Sainte Irmine

(† 726) qui fut la première abbesse du monastère

d'Oeren en

708

qu'elle fonda

près de Trèves (Allemagne).

Sainte Adèle

(675‑735) qui fonda l'abbaye de Pfalzel dans le diocèse de Trèves.

Elle fut mariée à Aberic et mère d’un fils.

Lorsqu’elle devint veuve, elle fut sollicitée par de

nombreux prétendants, mais elle préféra entrer en religion.

Elle devint alors disciple de Saint‑Boniface et fonda le

monastère Palatiole (aujourd’hui Pfalzel), non loin de

Trèves (Allemagne), dont elle devint une abbesse réputée et

respectée. Elle est aussi la grand‑mère de Saint Grégoire

d’Utrecht qui fut l'un des plus dynamiques disciples de

saint Boniface, l'évangélisateur de la Germanie. Sainte Adèle

(675‑735) qui fonda l'abbaye de Pfalzel dans le diocèse de Trèves.

Elle fut mariée à Aberic et mère d’un fils.

Lorsqu’elle devint veuve, elle fut sollicitée par de

nombreux prétendants, mais elle préféra entrer en religion.

Elle devint alors disciple de Saint‑Boniface et fonda le

monastère Palatiole (aujourd’hui Pfalzel), non loin de

Trèves (Allemagne), dont elle devint une abbesse réputée et

respectée. Elle est aussi la grand‑mère de Saint Grégoire

d’Utrecht qui fut l'un des plus dynamiques disciples de

saint Boniface, l'évangélisateur de la Germanie.

|

|

Des éléments qui confirmeraient la

légende

Plusieurs éléments

convergents tendraient à montrer que cette légende est la

mémoire d'un fait historique bien réel :

A cette époque, l'espérance de vie

d'un homme était d'environ 30 ans et

Dagobert II, bien qu'assassiné à

l'âge de 27 ans, avait presque atteint ce

seuil. Il est donc tout à fait imaginable

que Dagobert II soit le père d'un fils. Autre élément, en

ce temps on se mariait à l'âge de 7 ans et

les jeunes filles devenaient mères vers 14 ans. Il existe d'ailleurs une étrange affaire : l'existence d'un parchemin de la

main de la fille de Dagobert II et de

Gisèle :

Saint Irmine,

abbesse d'Oeren en 708 A cette époque, l'espérance de vie

d'un homme était d'environ 30 ans et

Dagobert II, bien qu'assassiné à

l'âge de 27 ans, avait presque atteint ce

seuil. Il est donc tout à fait imaginable

que Dagobert II soit le père d'un fils. Autre élément, en

ce temps on se mariait à l'âge de 7 ans et

les jeunes filles devenaient mères vers 14 ans. Il existe d'ailleurs une étrange affaire : l'existence d'un parchemin de la

main de la fille de Dagobert II et de

Gisèle :

Saint Irmine,

abbesse d'Oeren en 708

Il est impensable de croire que

Dagobert II n'ait pas tenu à avoir un fils. La

descendance mérovingienne en dépendait et il est du

devoir d'un roi d'assurer sa lignée, surtout mérovingienne.

Il est impensable de croire que

Dagobert II n'ait pas tenu à avoir un fils. La

descendance mérovingienne en dépendait et il est du

devoir d'un roi d'assurer sa lignée, surtout mérovingienne.

Dagobert II se maria pour

la seconde fois en

671 à 21 ans avec

Gisèle de Razès. Si l'on prend

l'hypothèse qu'ils eurent un fils

Sigisbert IV en

676 (d'après le

Prieuré de SION), ce

dernier devait avoir presque

4 ans lors de l'assassinat du père en

679. Sigisbert était donc trop jeune

pour prendre des initiatives et trop âgé

pour ne pas laisser une trace historique.

Cet âge pourrait correspondre.

Dagobert II se maria pour

la seconde fois en

671 à 21 ans avec

Gisèle de Razès. Si l'on prend

l'hypothèse qu'ils eurent un fils

Sigisbert IV en

676 (d'après le

Prieuré de SION), ce

dernier devait avoir presque

4 ans lors de l'assassinat du père en

679. Sigisbert était donc trop jeune

pour prendre des initiatives et trop âgé

pour ne pas laisser une trace historique.

Cet âge pourrait correspondre.

|

|

Les éléments à décharge

Il est clair que du point de vue

historique, il n'existe aucune preuve ni aucune trace d'un fils

roi exilé à Rhedae. Pour les historiens qui admettent son existence, il

aurait été assassiné avec son père durant la partie de

chasse.

Si l'on suppose que

Sigisbert IV a été

assassiné dans la forêt de Woëvre, pourquoi n'a‑t‑on aucun

écrit, aucune allusion d'un fait aussi important pour

l'époque. La mort de Dagobert II est connue avec précision,

pourquoi pas celle de son fils ? Comment peut‑on imaginer que

l'on n'est aucune trace de la sépulture de

Sigisbert IV

alors que la dépouille du roi fut transférée dans une

basilique pour être transformée en relique. Soit il s'agit d'un mythe, soit ce fils roi a été mis au secret.

|

|

Que peut‑on en conclure ?

Si l'on admet que

Dagobert II n'eut jamais de fils ou qu'il fut

assassiné avec son père, le problème de descendance est

évident. Et la lignée mérovingienne s'étant éteinte, le pouvoir

royal ne pouvait que changer de sang.

À l'inverse, si l'on

considère que Sigisbert IV a existé et qu'il a été mis au secret, il y a usurpation du pouvoir royal. La

descendance mérovingienne devient alors légitime et tous

les mystères entourant cette page de notre Histoire sont

compréhensibles. Cette légitimité remettrait donc en cause les

descendances royales suivantes et donc d'une manière plus générale,

la lignée complète des rois de France.

C'est sur cette dernière hypothèse

qu'est bâti l'arbre généalogique des comtes de Rhedae. L'arbre diffère bien sûr de celui que l'on peut trouver dans

les livres d'histoire officiels.

Enfin, c'est sur cette généalogie que

Pierre Plantard et son complice

Philippe de Cherisey

s'appuyaient pour confirmer la thèse d'une descendance

mérovingienne dans la famille Plantard. Il est vrai que

Sigisbert IV, dit

le Rejeton Ardent, se

dit en vieux français:

PLANT‑ARD

|

|

Manipulation sur la Dalle des chevaliers

Il existe dans les révélations de

Pierre Plantard des exemples de manipulation

flagrante. L'une d'elles concerne la

Dalle des Chevaliers. Il faut néanmoins considérer que

ces manipulations restent anecdotiques si on les compare à tous les éléments amenés par Plantard et qui sont aujourd'hui vérifiés et

confirmés par l'Histoire. |

|

La Dalle des Chevaliers fut découverte par

Bérenger Saunière dans son église

et servit de preuve pendant quelque temps pour confirmer l'existence du Rejeton Ardent. Cette dalle longtemps présentée d'époque

wisigothe ou mérovingienne présenterait sur le tableau droit un chevalier portant un

jeune enfant pouvant être Sigisbert IV.

La dalle pourrait alors faire référence au long voyage de ce roi perdu depuis Stenay

jusqu'à

Rennes‑le‑Château... |

Relevé de la dalle des chevaliers

par

Stublein

On voit nettement le bouclier à droite qui a été redessiné

pour faire

croire à un enfant

|

|

En fait, nous

savons

aujourd'hui que cette dalle est d'époque carolingienne

(vers l'an 771). Le chevalier à droite monte un cheval avec étriers et

selle. Il brandit une épée et un petit bouclier rond en usage à

cette époque : le bocle. |

|

La Dalle des Chevaliers exposée actuellement au musée

de Rhedae à Rennes‑le‑Château |

|

Que serait devenu le roi perdu

Sigisbert IV ?

Officiellement, le mystère est complet, car

aucune piste n'existe. Il est probable que Sigisbert IV

s'il eut existé, serait mort jeune, compte tenu de l'espérance de vie

extrêmement basse à cette époque. Néanmoins, le Prieuré de

SION apporte des réponses qu'il

faut bien sûr interpréter avec prudence et que l'on ne peut

ignorer en toute objectivité.

On peut aussi imaginer que la

Dalle des Chevaliers

trouvée par Saunière et préalablement placée par

Antoine Bigou devant l'autel

cacherait l'entrée

de la crypte sous l'église Marie‑Madeleine et

des sépultures importantes, dont celle de

Sigisbert IV

|

|

200 ans

après la mort de Dagobert II, sa sépulture fut retrouvée

par hasard

sous le chœur de la basilique Saint‑Rémy

de Stenay

où il avait été enterré. Le roi

Charles II le Chauve fit

alors exhumer le corps et le transféra à Douzy pour le

canoniser. Ce sera fait

le 10 septembre 872 par un concile métropolitain

d'évêques.

Dagobert II devint alors pour l'église saint et martyr. Charles II fit

ensuite construire une

plus grande église à Stenay,

la basilique Saint Dagobert. Une châsse d'or et

d'argent fut construite pour y conserver les reliques dont

une partie alla à l'abbaye de Juvigny. |

|

En 1069, le Duc de Lorraine, qui était le

grand‑père de Godefroi de Bouillon, comprit l'importance

spirituelle de la sépulture et fit retourner la dépouille de

Dagobert II à l'église Saint Dagobert à Stenay.

La basilique Saint‑Rémy de Stenay

fait aujourd'hui l'objet d'une fête annuelle le 23 décembre, rendant hommage

au roi perdu. |

Le crâne de Dagobert II

|

|

Mais lors de l'attaque des huguenots à Stenay en

1591,

les reliques furent dispersées. Toutes ? Non, car seul le crâne

supposé de Dagobert II fut mis à l'abri à

Orval.

C'est à la Révolution que le crâne

changea encore de propriétaire. Il fut récupéré par le

couvent des Sœurs Noires à Mons en Belgique et préservé

dans la chapelle Sainte Madeleine. Il faut remarquer sur la

photo une curieuse blessure au sommet du crâne.

Elle est sans doute due à la coutume mérovingienne de la

trépanation.

À la fin du XVe siècle, plusieurs béguines

reçurent de l'évêque de Cambrai, Mgr Henri de Berghes,

l'autorisation de prononcer les trois vœux et d'entrer

en religion. Les sœurs

vivaient déjà en communauté depuis une vingtaine d'années et avaient choisi de suivre la

règle de saint Augustin. Ce sont les Augustines

auxquelles l'évêque impose de porter le scapulaire noir. Ce

vêtement leur vaudra le surnom de "Sœurs Noires". En 1485,

le Pape leur envoya une bulle d'approbation.

Au cours des siècles, les Sœurs Noires

accumulèrent un important patrimoine souvent

désigné "Trésor des Sœurs

Noires". Ce patrimoine fut accumulé par la tradition qu'avaient

les familles aisées d'offrir au couvent une œuvre d'art

lorsqu'une de leurs filles entrait dans la communauté.

En 1910,

Mgr Mangin, curé de Stenay, prit

conscience de l'importance de la relique et promit à ses

fidèles de ramener le crâne à Stenay. C'était sans

compter sur l'intransigeance des sœurs de Mons qui se

réfugièrent derrière leur hiérarchie et refusèrent de livrer la

précieuse relique. Mgr Mangin mourut le 9 septembre 1914

sans aboutir. Le flambeau fut repris en

1962 par

l'abbé Vigneron, curé de

Stenay.

|

|

La légende continue

Poursuivant ses recherches, l'abbé Vigneron

tomba sur un courrier de Mgr Mangin faisant état d'un

curieux manuscrit. Mgr Mangin aurait appris l'existence d'un

parchemin qui appartenait aux moines d'Orval avant la

Révolution et qui se serait trouvé avec le reliquaire avant

d'être transféré à

Mons. Que dit ce parchemin ?

L'écrit signé de

Sainte Irmine,

abbesse d'Oeren en 708,

fille de Dagobert II,

raconte l'assassinat de son père, le refuge de son

frère Sigisbert IV au monastère d'Oeren,

puis le 17 janvier 681 à Rhedae, capitale du Razès.

Voici donc apparaître à nouveau la date fétiche de

Rennes‑le‑Château : "17 janvier" et le fameux nombre

681, que l'on retrouve aussi sur les

pierres tombales de Blanchefort et dans

la phrase découverte sur le

Grand parchemin :

BERGERE PAS DE

TENTATION

QUE POUSSIN TENIERS GARDENT LA CLEF PAX 681

PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU

J'ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI

POMMES BLEUES

Enfin, notons que

Gisèle de Razès, la

seconde femme de Dagobert II, était la nièce d'un roi

wisigoth et originaire du Razès. Voici une autre belle

coïncidence...

|

|

Les Mérovingiens et Rennes‑le‑Château |

|

Quels sont les liens qui unissent les Mérovingiens à

Rennes‑le‑Château et à son énigme ?

Le petit parchemin

Le petit parchemin

Suite à l'analyse du

petit

parchemin supposé découvert par Saunière,

une phrase énigmatique

cite explicitement Dagobert II :

A DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE

TRESOR

ET IL EST LA MORT

On voit ici que le mot SION peut

prendre plusieurs sens : s'agit‑il du Prieuré de SION ?

De l'évêque de SION qui aida Dagobert II ? De la

fabrique royale de SION

en Suisse ? Notons que Plantard et de Cherisey sont

soupçonnés d'avoir introduit cette phrase dans le

parchemin, une supposition qui n'a jamais été prouvée.

La Dalle des Chevaliers

La Dalle des Chevaliers

La Dalle des Chevaliers découverte par Saunière

serait d'époque mérovingienne ou wisigothe et le

chevalier semble porter un enfant qui conforte la thèse de Sigisbert IV. En fait, on sait aujourd'hui qu'il s'agit

d'une dalle carolingienne et l'enfant serait plutôt un bouclier.

Le mariage de Dagobert II avec Gisèle de Razès,

fille d'un comte de Rhedae wisigoth

Le mariage de Dagobert II avec Gisèle de Razès,

fille d'un comte de Rhedae wisigoth

Il est clair que ce mariage est un

lien fort qui unit la destinée mérovingienne avec les

Wisigoths implantés à Rhedae qui n'est autre que Rennes‑le‑Château.

Une date clé, le 17 janvier 681

Une date clé, le 17 janvier 681

Cette date qui marquerait

l'arrivée supposée de Sigisbert IV à Rennes‑le‑Château est

reprise dans plusieurs indices. On trouve le

17 janvier sur

la

stèle de Blanchefort dans la date

de décès de la

Marquise de Blanchefort, ou sur la stèle de l'abbé Jean VIE dans

l'église de Rennes‑les‑Bains.

On trouve

681 sur

la dalle horizontale ou dans le grand

parchemin avec la phrase

BERGERE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN

TENIERS GARDENT LA CLEF PAX 681

...

L'église Saint‑Sulpice de Paris

L'église Saint‑Sulpice de Paris

Cette église est un élément clé du

mystère des deux Rennes. Elle est notamment citée dans

le Serpent Rouge.

Elle est aussi associée à

l'église de

Saint Germain des Prés

et fut un lieu de culte mérovingien. Plantard ne manqua

pas d'y d'approfondir son étude que l'on peut découvrir

dans les

dossiers Lobineau.

Boudet et les Mérovingiens

Boudet et les Mérovingiens

Il est étonnant de voir en prenant

un peu de recul comment l'affaire de Rennes‑le‑Château

conserve une cohérence. Se pourrait‑il qu'il y ait un lien

entre

Henri Boudet, curé de Rennes‑les‑Bains

et les Mérovingiens ? Oui, tout simplement dans son fameux livre "La Vrai

Langue Celtique ou le Cromleck de Rennes‑les‑Bains".

En page

208,

Boudet

ouvre un chapitre sur les rois francs :

|

|

LES PREMIERS ROIS

FRANKS

... Clodion le

Chevelu pénétra fort avant dans la Belgique; sa tête était

ornée de la longue chevelure, signe distinctif de l'autorité

royale chez les Francks, ‑ load (lôd), charge, ‑ high (haï),

il‑lustre, élevé, ‑ to own (ôn), posséder ‑.

L'héritier royal était seul admis à porter les cheveux

longs, et ce fait, bien reconnu et certain d'ailleurs,

devient encore plus manifeste par la composition du nom de

Mérovée, Merowig, le vainqueur d'Attila, ‑mère (mire) seul,

‑ to owe (ô), être obligé de, ‑ wig, chevelure ‑

Lorsque Mérovée mourut, jeune encore, les possessions des

Francks s'étendaient jusqu'à la Seine.

Childéric n'était qu'un enfant, lorsqu'il fut appelé, par

la mort de son père, au commandement de la nation Franke, ‑

child (tchaïld), enfant, ‑ heir (ér) héritier, ‑ wig

(ouigue), chevelure ‑.

Il perdit l'affection et l'estime de son peuple par des

fautes si graves, qu'il fut contraint de s'exiler...

|

|

Il faut remarquer comment

Boudet explique les racines des noms

Clodion, Mérovée, et Childéric en

utilisant la langue celte. Mais son écrit reste hermétique et

seul un lecteur affûté dans l'histoire des Mérovingiens peut s'y

retrouver. Le plus curieux est que Boudet ne fait aucune

allusion à Dagobert II comme s'il procédait par omission

pour attirer l'attention... Une technique déjà éprouvée sur d'autres sujets comme la Pierre dressée des Pontils qui n'est jamais citée

dans son inventaire... |

|

Les Mérovingiens et le Prieuré de SION |

|

Immanquablement, l'affaire de Rennes‑le‑Château

ramène aux Mérovingiens puis au Prieuré de SION.

D'où vient ce lien? La question reste posée. Il est en tout

cas indéniable que le Prieuré de SION a joué un rôle dans la

communication de certains éléments vrai ou faux qui doivent

être versés au dossier. Voici donc quelques éléments de

réponse :

L'origine des Mérovingiens

D'après certains documents du Prieuré,

l'origine des Mérovingiens remonterait à une tribu qui

aurait vécu en

Arcadie située dans une région de la Grèce

(L'Arcadie existe encore aujourd'hui). Ce peuple

serait venu s'installer dans l'Allemagne occidentale en

donnant les Sicambres, ancêtres des Mérovingiens.

L'intégration des Sicambres dans la société romaine ne posa

aucun problème, et lorsque l'Empire romain s'effondra, ils

n'eurent aucune peine à récupérer le pouvoir.

Le pouvoir usurpé

Le

Prieuré de SION n'admet qu'une

seule noblesse pouvant assurer la lignée monarchique,

celle issue d'une descendance wisigothe ou mérovingienne,

sans doute du fait de Sigisbert IV originaire de ces

deux sangs. Les Carolingiens et toutes les lignées royales seraient donc

montés sur le trône de façon illégitime. De plus, l'Église

qui a plusieurs fois trahi le pacte de Clovis s'est rendue

coupable et complice de cette usurpation.

La descendance mérovingienne

Le

Prieuré de SION fournit dans

ses documents de nombreuses indications sur la suite à

donner au fils de Dagobert II

Sauvé par sa sœur,

Sigisbert IV aurait été conduit en

secret sur les terres de sa mère dans le Razès en

681

et aurait pris le surnom de "Plant‑Ard" qui est une allusion au

"Rejeton Ardent" de la lignée mérovingienne. Il serait devenu

ensuite Duc de Razès et

Comte de Rhedae puis

aurait perpétué la lignée.

La lignée se poursuivit

donc avec

Sigisbert V

de

759 à 758. Le Razès était alors en

pleine expansion. Puis vint

Bera III

de

758 à 770,

Guillaume, et

Bera IV

jusqu'en 813 qui fonda

l'abbaye d'Alet‑les‑Bains. Les comtes de Rhedae continuèrent

à se succéder avec Argila

de 813 à 836,

Bera V

de

836 à 860,

Hildéric I

de 860 à 867, et

Sigisbert VI

dit le

prince Ursus

de

867 à 885.

La dynastie fait

apparaître d'autres noms comme

Bernard Plantavelu, Comte de Limoux et père du futur

Duc d'Aquitaine,

Guillem de Gellone en

790, Comte de Razès qui

conquit Barcelone en

803.

Voulant retrouver son trône, le prince Ursus se souleva

contre Louis II

en

881, mais il fut battu à

Poitiers et s'exila avec sa famille en

Bretagne. Ainsi la lignée mérovingienne se poursuivit

parmi les ducs de Bretagne et d'Aquitaine durant le IXe siècle. Il perdit ses terres, mais garda pour l'honneur les

titres de Duc de Razès et Comte de Rhedae.

Si le Prieuré de SION nous donne une version exacte, on peut

affirmer que

Sigisbert IV a redonné un nouvel essor à la dynastie

mérovingienne, celle des rois perdus. Il faut également

remarquer que ce n'est qu'en

1655 que Dagobert II fut

autorisé à apparaître comme roi de France de façon

officielle.

Mais pourquoi tant de mystères? Que cache cette lignée qui a

suscité tant de complots et qu'il fallait à tout prix faire

disparaître?

Toujours selon le

Prieuré de SION, la race mérovingienne a survécu jusqu'à nos

jours et s'est poursuivie par le jeu des alliances

dynastiques et des mariages. C'est ainsi que l'on retrouve

dans cette descendance des grandes familles nobles ou

royales, anciennes ou modernes comme :

Blanchefort, Gisors, Saint‑Clair ou Sinclair, Montesquiou, Montpezat, Poher, Lusignan,

Plantard, Habsbourg‑Lorraine

|

|

Lohengrin ou la légende de Bouillon

|

|

La légende de

Lohengrin que l'on appelle aussi

le Chevalier au cygne conte l'histoire d'un

descendant de la mystérieuse famille du Graal. Cette légende

a été d'ailleurs reprise par Richard Wagner dans un

opéra en 3 actes.

Il était une fois dans le château de Graal, un temple sacré

situé à Munsalvaesche, une chapelle et une cloche. Un jour,

Lohengrin entend sonner cette cloche, mais celle‑ci est

agitée sans l'aide d'aucune main humaine: Une personne de

par le monde appelle à l'aide. Une damoiselle en détresse,

la Duchesse de Brabaut pour certains, la Duchesse de

Bouillon pour d'autres, réclame désespérément de l'aide.

Le chevalier Lohengrin s'élance alors à son secours dans une barque

tirée par des cygnes. Il réussit à vaincre les

agresseurs de la belle duchesse et l'épouse. Mais le jour de

leurs noces, il exige d'elle un serment : celui de ne jamais

l'interroger ni sur ses origines ni sur son passé. Pendant

7 ans, la duchesse respecta son serment, mais un jour,

rongée par la curiosité, elle finit par poser la question

interdite à Lohengrin. Ce dernier la quitte aussitôt et

repart dans sa barque menée par les cygnes puis disparaît

dans le soleil couchant. Il laisse cependant derrière lui un

enfant qui, selon la légende, serait le père ou le

grand‑père de Godefroi de Bouillon.

|

|

Cette légende permit à Godefroi Comte de Bouillon (1061‑1100) de bénéficier d'une extrême

popularité

jusqu'au XVIIe siècle.

N'oublions pas que cette figure

médiévale fut le chef de la première croisade et

prit Jérusalem en

1099.

Or, le plus

intéressant est que d'après le

Prieuré de SION, Godefroi de Bouillon descendrait des mérovingiens. Ceci implique,

toujours selon cette thèse, qu'il serait un descendant

direct de

Dagobert II.

|

The Knight of the holy grail (1912)

de Frederick Judd Waugh

|

|

On pourrait donc

supposer que

Godefroi de Bouillon, à la recherche d'un royaume perdu,

préféra se tourner vers le royaume divin, la Terre sainte,

Jérusalem. Etant le premier croisé à prendre

Jérusalem, sa vengeance était donc complète puisque 400 ans plus tard,

il récupéra le lieu Saint tant convoité par ceux qui trahirent

les Mérovingiens et Dagobert II, les Carolingiens, les

Capétiens, et l'Église... |

|

Ainsi, la lignée mérovingienne

serait un des

fils conducteurs reliant Rennes‑le‑Château,

certaines grandes familles, le

Prieuré de SION, et les

croisades. Que cache cette mystérieuse dynastie qui a

obsédé

certains peintres de la Renaissance ?

Quand on sait

que

Gisors, qui est l'une des grandes familles mérovingiennes

est aussi un château, chef‑lieu des

Templiers rempli de mystères, il devient très difficile d'occulter la piste mérovingienne de l'énigme des deux Rennes...

|

|

|