|

|

Prêtre

discret et secret, Henri Boudet est resté célèbre dans l'affaire de Rennes pour nous avoir

laissé en héritage un livre codé : "La Vraie Langue Celtique".

Mais pour espérer comprendre pleinement son œuvre, il faut aussi entrer dans son monde d'homme

d'Église. Il faut notamment visiter sa paroisse de Rennes‑les‑Bains dans laquelle il resta à son poste durant

42 ans entre

1872

et 1914, un an avant sa disparition. |

Henri Boudet (1837‑1915) |

|

Ce prêtre

étrange et mystérieux est avec

Bérenger Saunière, un personnage de tout premier plan dans l'énigme, et

Gérard de Sède le

comprit très vite. Découvrons son église et ses mystères. |

|

La petite église de Rennes‑les‑Bains en 2004

Henri Boudet

y resta durant sa cure 42 ans entre 1872 et 1914 |

|

Dédiée aux Saints Celse et Nazaire, la petite église de Rennes‑les‑Bains est installée

discrètement au centre du village. Il s’agit d’une structure

extrêmement ancienne. Déjà citée en

1162, elle fut

certainement modifiée à plusieurs reprises avant cette date.

Et en dépit des bouleversements dont elle a été le témoin

tout au long de son histoire, elle résista remarquablement

aux ravages causés par l’Homme et par le temps.

Côté Nord, elle côtoie le

presbytère et un petit jardin. Côté Sud‑est, elle protège

un petit cimetière. Au fond, la Sals coule

paisiblement.

Voici donc la fameuse paroisse d’Henri Boudet, prêtre

mystérieux, et dans laquelle il œuvra auprès de ses fidèles durant

42 ans.

Pendant toutes ces années et comme Saunière, il dépensa des

sommes énormes, mais toujours en faisant le bien autour de lui. Il s’offrit le

luxe de son époque, mais il portait généreusement secours à tous

ceux qui étaient dans le besoin. |

|

A côté de la paroisse, le presbytère où vécut l'abbé Boudet |

|

Comme

l'église de

Rennes‑le‑Château, celle‑ci possède sa part de

mystère. Malheureusement, plusieurs détails ne sont plus

visibles aujourd'hui du fait de la malveillance de certains,

ou tout simplement pour effacer des indices trop évidents.

C'est ainsi que,

comme

les pierres

tombales de Rennes‑le‑Château, le petit cimetière de

l'église de Rennes‑les‑Bains laisse deviner des signes montrant que l'affaire ne se limite pas à

l'environnement de

Bérenger Saunière.

L'accès à la paroisse se fait par une petite ruelle et par un porche

donnant soit sur le cimetière, soit dans l'église. Pour des

raisons bien compréhensibles de dégradation et de pillage, l'intérieur du bâtiment est

aujourd'hui fermé à clé.

|

|

L'église de Rennes‑les‑Bains, le petit cimetière et le presbytère |

|

Plan actuel de l'église Rennes‑les‑Bains et du cimetière réaménagé

(le Cap de l'Hom qui était fixé au mur du presbytère n'existe plus)

|

|

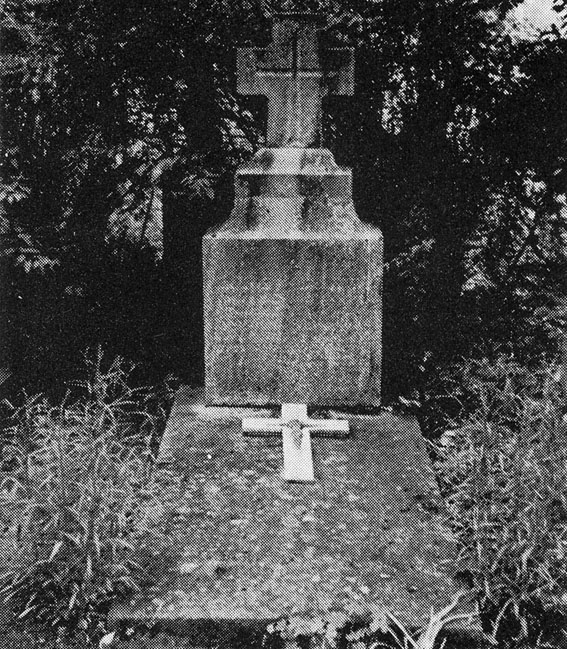

Le petit cimetière

de Rennes‑les‑Bains tel qu'on peut le voir aujourd'hui

semble bien triste si on le compare à d'anciennes

photos. Les ifs d'antan ont disparu et l'ambiance de

jardin bucolique à la française n'est plus perceptible. Tout y est

maintenant agencé à la règle et les fleurs sauvages sont

rares. Cette remise en ordre du cimetière nous prive

malheureusement aujourd'hui d'un témoignage précieux,

comme celui des deux tombes de Paul Urbain de Fleury

Ce personnage connu pour ses liens

maçonniques aurait eu droit en effet à deux sépultures. Une

seule est visible aujourd'hui. Il

existe aussi deux autres tombes importantes : celle de la

famille Boudet, la mère et la sœur d'Henri Boudet,

et celle de Jean Vié, curé prédécesseur de Boudet

à Rennes‑les‑Bains. Henri Boudet préféra pour une raison

inconnue être enterré à

Axat avec son frère

Edmond Boudet.

|

Le petit cimetière à l'époque

|

|

Jusqu'en 1992, lorsqu'on se

trouvait derrière l'église côté cimetière, une

sculpture étrange était visible sur le mur du presbytère. Cette tête sculptée figée par Henri Boudet

proviendrait d'un menhir décapité situé dans un amas

rocheux dont le nom occitan est "Cap de l'Hom",

et qui se traduit par "Tête de l'homme". Ce site

se trouve sur les hauteurs à 250 m à l'Ouest de

Rennes‑les‑Bains. |

|

La mystérieuse tête sculptée (le Cap de l'Hom)

sur le mur du presbytère

aujourd'hui déplacée dans un musée

|

|

En face du point où se trouve la

station thermale et l'église paroissiale , la ligne

courbe faite par l'assise de rochers porte le nom de

Cap dé l'Hommé. Un menhir était conservé à cet

endroit, et on y avait, dans le haut, sculpté en

relief, une magnifique tête du Seigneur Jésus, le

sauveur de l'humanité. Cette sculpture qui a vu près

de dix‑huit siècles, a fait donner à cette partie du

plateau le nom de Cap dé l'Hommé (la tête de

l'Homme), homme par excellence,

filius hominis.

Il est

déplorable qu'on ait été obligé, au mois de décembre

1884, d'enlever cette belle sculpture de la place

qu'elle occupait, pour la soustraire aux ravages

produits par le pic d'un malheureux jeune homme,

lequel était bien loin d'en soupçonner la

signification et la valeur.

Extrait de "La Vraie Langue Celtique" par Boudet 1886

|

|

Le livre fournit aussi une carte en couleur

RENNES CELTIQUE. dessinée et sinée par son

frère Edmond Boudet, et où l'on peut situer

parfaitement le site à gauche de Rennes‑les‑Bains |

|

Il est amusant de voir

comment Boudet cherche à nous persuader qu'il

s'agit d'une représentation de Jésus (la tête du

sauveur") alors qu'il nous décrit une sculpture

issue d'un menhir celte.

Certains auteurs ont prétendu qu'il

s'agissait plutôt de la tête d'une femme d'époque

gallo‑romaine. Mais le trou situé au sommet du crâne

a aussi permis une allusion avec la coutume

mérovingienne qui consistait à pratiquer la

trépanation du défunt. L'allusion à Dagobert

II Roi perdu est à peine voilée, et est à

l'origine d'un autre nom pour cette sculpture :

"Le mégalithe

décapité de Dagobert"

On peut encore lire sur la plaque :

"Sculpture détrônée d'un menhir placé sur

l'extrême rebord du Pla des Brugos..."

|

|

|

Cette tête sculptée

donnée à Henri Boudet pour son intérêt à

l'archéologie et qu'il fixa sur le mur de son

presbytère fut retirée suite à l'inondation de

1992. La tête est aujourd'hui visible dans

un musée local. |

|

Le petit cimetière derrière l'église de Rennes‑les‑Bains en 2007 |

|

Le prêtre prédécesseur d'Henri Boudet fut l'abbé

Jean Vié. Sa tombe est située immédiatement à

droite de celle de la famille Boudet.

A première vue, l'épitaphe semble ordinaire. Mais si on l’examine de

plus près, des remarques étonnantes peuvent être faites.

Bien sûr, ce ne sont peut‑être que des coïncidences...

La tombe de Jean Vié

avant l'inondation de 1992

|

|

|

La tombe de Jean Vié aujourd'hui |

La stèle de Jean Vié |

|

La ligne qui attire le regard est celle

qui indique la date de sa mort. L’inscription met en valeur les

chiffres

1 et 7 qui combinés donnent le

nombre

17.

A présent, si on associe ce nombre à son

nom

Jean Vié, on obtient "17 Janvier".

Le graveur a‑t‑il profité de la sonorité du

nom Jean Vié pour jouer avec une date très

particulière ?

Car il faut savoir que dans

l'affaire des deux Rennes, le

17 janvier

représente une date remarquable. Elle est notamment citée dans "Le Serpent Rouge". |

|

ICI REPOSE

Jean VIÉ

né en 1808

Nommé Curé en 1840

Mort le

1er

7bre

1872

______

PRIEZ POUR LUI

|

|

|

Ceci nous amène à la

Marquise de Blanchefort,

Marie de Négri d'Ables, décédée un 17

janvier

comme l'indique sa stèle.

Coïncidence ? Pas vraiment, car

Jean Vié n'est pas mort à cette date. Il est donc

envisageable que celle‑ci ait été manipulée dans un

but précis. Il existe une autre coïncidence. Si l'on calcul le nombre d'années qui séparent les trois dates de la stèle on obtient :

1840

‑ 1808 = 1872 ‑ 1840 = 32 ans

Voici une jolie allusion au

jeu d'échecs soulignée en son temps par Pierre Plantard, avec

32 cases blanches pour les 32 années dans le civil, et

32

cases noires pour les 32 années de prêtrise. Rappelons que le

Grand parchemin utilise

dans son décodage la marche du

cavalier d'un jeu d'échecs. |

|

La tombe de la famille Boudet |

|

La stèle de la famille Boudet présente aussi quelques curiosités. La

croix de pierre affiche deux flèches gravées qui se

croisent en angle droit. Le motif pourrait être qu'une

simple décoration, et pourtant si on l'examine de près,

la flèche verticale est orientée et la pointe est plus large et très nettement marquée. Boudet voulait‑il nous indiquer une direction ou

un méridien à utiliser ? et une méthode, comme le

croisement de deux axes pour situer un lieu ? Une technique que l'on pourrait aussi déduire de la croix celtique et que l'on

retrouve à différents endroits de l'église de Saunière. |

|

La tombe de la famille Boudet

|

La flèche orientée sur la stèle

|

La stèle de la famille

Boudet

à Rennes‑les‑Bains |

Le texte et ses deux

flèches verticales |

|

Certains auteurs ont vu dans ces symboles fléchés la marque

du méridien Rose Line (la Ligne rose). Malheureusement, la tombe

ayant été probablement déplacée après l'inondation de

1992, cet indice devient difficilement

exploitable.

Si l'on en juge par

son ancienne orientation, la flèche verticale indiquait le

Nord et donc représentait un méridien. La flèche horizontale deviendrait alors

une latitude qu'il faut croiser pour trouver un point

précis.

On retrouve

ces types de flèches sur d'autres stèles notamment sur la

dalle de Blanchefort, mais il faut

reconnaître que leur présence sur la stèle Boudet suggère un sens tout à fait

particulier.

|

|

Les anciennes photos du

cimetière de l'église de Rennes‑les‑Bains sont rares.

Voici un vieux document

ci‑contre montrant la tombe de la famille Boudet. Autrefois, avant les deux

crues historiques, le petit cimetière de Rennes‑les‑Bains

était très différent, envahi par la végétation.

On peut nettement distinguer la croix fléchée qui orne la stèle et qui

retient aujourd'hui l'attention. |

La tombe de la famille Boudet |

|

Paul Urbain de Fleury et

ses deux tombes |

|

Qui était Paul Urbain de

Fleury ?

N’ayant pas de descendance mâle,

François d’Hautpoul et

Marie de Negri d’Ables

transfèrent le titre de Seigneur de Rennes et de

Blanchefort à leur plus jeune fille

Gabrielle.

En effet, les terres de Blanchefort firent

partie de la dot de Gabrielle et le titre

conformément à la législation française, resta

attaché aux terres. C’est ainsi que lors du

mariage de

Gabrielle

d’Hautpoul de Blanchefort

et de

Paul François‑Vincent de

Fleury, ce dernier devint Seigneur de

Rennes.

Il serait également le donateur du

tableau "Le Christ au

lièvre" situé à l’intérieur de l’église et révélé par Gérard de Sède.

De ce mariage naquit un fils,

Paul Urbain de Fleury (1778‑1836)

qui est donc un descendant direct et qui

succède aux Faydits d’Aniort (chevaliers

occitans dépossédés de leurs terres et résistant

dans la clandestinité à la croisade des

Albigeois).

Lors

de la vente des biens nationaux,

au lendemain de la Révolution française,

Paul

Urbain de Fleury

racheta, on

ne sait avec quelle fortune, le château de

Rennes‑le‑Château abandonné par sa tante

Marie de Negri d’Ables.

Il existe donc des connexions historiques

entre les familles Fleury,

Hautpoul‑Blanchefort et

Jean Vié. En effet la présence du nombre 17

Jean Vié sur la stèle est un

brillant clin d'œil à

Marie de Negri d'Ables, Marquise de

Blanchefort et décédée un

17 janvier comme

indiqué sur sa stèle.

Les familles

Blanchefort et

Fleury, ainsi que les prêtres de la

région, devaient être unis par quelque lien ou

quelque intérêt commun.

|

|

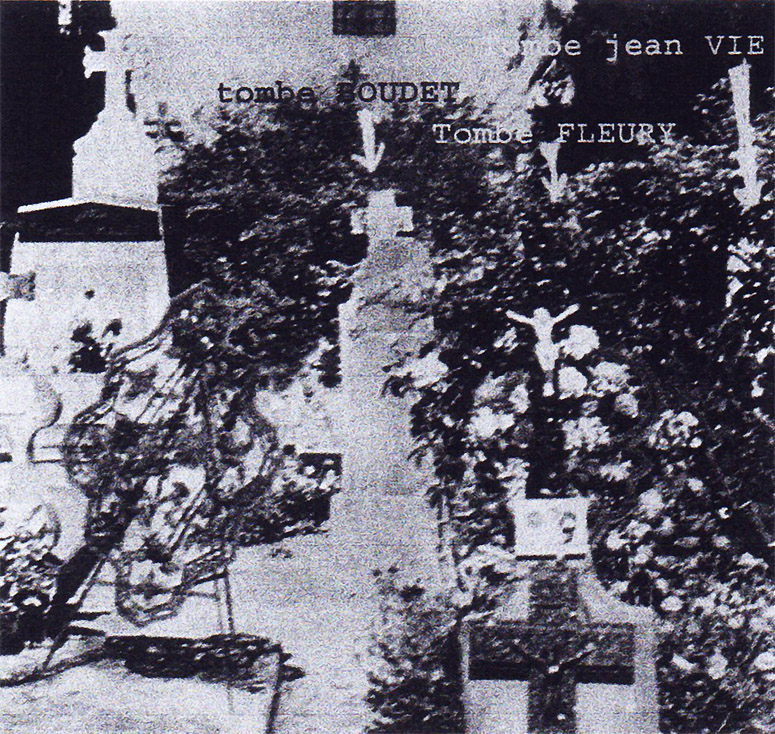

Une tombe Fleury existait à côté de la tombe de la famille Boudet

(photo Jean Brunelin 1960) |

|

La tombe de Fleury

visible

aujourd'hui

Paul Urbain de Fleury fut

enterré dans le cimetière de

Rennes‑les‑Bains, et c’est

Gérard de Sède qui le

premier rapporta la présence anormale de

2 tombes pour

le même nom.

Depuis, le cimetière a été remis en

ordre et une seule tombe située à droite

en entrant est encore visible.

La tombe restante de

Paul Urbain de Fleury

avant l'inondation de 1992 |

|

|

La tombe de Paul Urbain de

Fleury |

On peut y lire :

|

Restes Transférés

de Paul‑Urbain comte

de FLEURY

décédé le 7 août

1856

à l'age de 60 ans

CONCESSION PERPETUELLE N |

|

|

La stèle de Paul Urbain de Fleury

|

|

Il est passé

en faisant le

bien

|

|

|

La signification de cette inscription "Il est passé en faisant le bien" reste

mystérieuse. C'est elle qui fit dire à

Gérard de Sède que

Paul Urbain de Fleury eut des liaisons

maçonniques.

Il est vrai que selon une devise franc‑maçonne :

"Tout maçon Chevalier Bienfaisant de la cité

Sainte et Prince de Merci passe en faisant le bien".

Il est aussi a noter que

d’après Gérard de Sède,

Paul‑Urbain de Fleury

aurait fait partie de la loge des « Enfants

de la Gloire des Commandeurs du Temple » à

Limoux, et qu'il était Chevalier Bienfaisant de la

Cité Sainte. Aucune preuve de son appartenance à

cette maçonnerie n'a pu être établie à ce

jour. Cette loge fondée le 26 novembre

1772 pratiquait le rite français et n'aurait

donc aucun rapport avec la maçonnerie « ésotérique »

du Rite Écossais Rectifié.

Soulignons aussi un lien avec le Serpent Rouge

dans lequel sont

inscrits à la fin de l'opuscule quelques mots

plus que troublants si on les met en perspective avec Paul Urbain de Fleury :

|

... Voici donc

Ami Lecteur, dans les pages qui suivent

le résultat d'un rêve m'ayant bercé dans

le monde de l'étrange à l'inconnu.

A celui qui PASSE de FAIRE LE BIEN ! |

Pour voir le texte intégral :

Le Serpent Rouge

|

|

Détail de la tombe de Paul

Urbain de Fleury

"Il est passé en faisant le

bien" |

|

L'inscription est à peine

lisible, comme si le temps ou quelques chercheurs

mal intentionnés avaient voulu la rendre plus

discrète.

Paul Urbain de Fleury

eut‑il aussi la joie de visiter la cache

originelle redécouverte par Boudet et donc

d'utiliser quelques ressources pour faire le

bien ?

N'oublions pas non plus qu'Henri Boudet, curé durant

42 ans à

Rennes‑les‑Bains, eut tout le temps

nécessaire pour soigner ses indices ...

|

|

Le mystère des deux tombes

Aujourd'hui, une seule tombe

de Paul

Urbain de Fleury est visible, mais il nous reste

des indices et des témoignages attestant de la présence

de 2 tombes portant le même nom. En fait, l'une d'elles (celle près de la famille Boudet) a

aujourd'hui disparu. Simple réaménagement du petit

cimetière de l'église ? Ou nouvelle manipulation des

indices ?

Nous n'avons aujourd'hui

aucune preuve formelle de l'existence de la seconde

tombe. Il en est de même de leur disposition avant la

remise en ordre du cimetière. On peut toutefois dresser

un plan approximatif à partir du schéma de Gérard de

Sède:

|

|

Plan montrant l'ancienne

disposition des tombes

|

|

La seconde tombe de

Paul Urbain de Fleury

était située à côté de la famille Boudet, et la stèle présentait de nombreuses

anomalies. Elle portait respectivement de chaque côté

du chevet les textes suivants :

|

|

CI GIT PA

UL URBAIN

DE FLEURY

NE LE 3 MAI

1776

|

|

|

CI GIT PA

UL URBAIN

DE FLEURY

DECEDE LE

7 AOUT

1836

|

|

Les 2 épitaphes de la

seconde tombe de Paul Urbain de Fleury

aujourd'hui disparue

|

Alors que l'épitaphe de la tombe

restante visible actuellement est : |

|

Reste Transférés

de Paul‑Urbain comte

de FLEURY

décédé le 7 août 1856

à l'âge de 60 ans

CONCESSION

PERPETUELLE N

|

|

|

La tombe de Paul Urbain de Fleury

aujourd'hui |

|

Avec un peu de perspicacité, on peut

s'apercevoir que les dates sont incohérentes puisque les deux

dates de décès sont différentes ! D'autre part, les dates

les dates connues officiellement sont

(1778‑1836)

Sur l'épitaphe de la tombe visible

aujourd'hui figure la date de décès 1856.

Si on soustrait l'année de sa naissance on obtient 1856

‑ 1776 = 80 ans et non

60 ans comme indiqué.

D’autre part, si l'on admet qu’il est mort en

1856

à l’âge de 60 ans, alors il ne peut être né en

1776 mais en 1796 (1856 ‑ 60). Dans ce

cas, ou bien le tailleur de pierre a tout mélangé, ou bien

il y a quelque chose d’autre.

En fait, Paul Urbain de Fleury ne

naquit à aucune de ces 2 dates, mais plutôt en 1778,

et mourut à l'âge de 58 ans (1836‑1778).

Une autre constatation est l’année du

décès de Paul Urbain de Fleury (1856) qui

correspond à la date d’exécution du calvaire en fonte que

l'on retrouve sur son socle sous le porche.

Un peu de décryptage numérologique :

Cette curiosité n'est sans doute

qu'une coïncidence, mais elle mérite d'être signalée.

1) Prendre le

3 du "3 MAI" et

le 7 du "7 AOUT" et faire

3 x 7 =

21

2) Prendre la date

1836 et faire

1836 ‑ 21 =

1815

3) Prendre la date

1776 et faire

1776 ‑ 21 =

1755

4) Sommer chaque date : 1+8+1+5 =

15 et 1+7+5+5 =

18

On retrouve la date

1815 et si l'on établit la correspondance alphabétique

on obtient :

Il reste beaucoup de

travail sur ces pierres tombales. En effet, la

disposition des lettres "CI GIT PA", ou les

accents manquants rappellent la technique de codage utilisée

sur la pierre tombale de

Marie de Negri d'Ables.

|

|

Au centre, l'église et son cimetière,

à côté le presbytère de Boudet |

La suite page suivante

|

|