|

|

On pourrait supposer que le village de

Rennes‑le‑Château constitue l'épicentre de l'énigme,

le lieu où toutes les thèses convergent, l'endroit où tous

les indices se focalisent. Il n'en est

rien, bien au contraire. Rennes‑le‑Château et son

Domaine construit

par

Bérenger Saunière ne sont en réalité qu'un support au

codage du secret, un site devenu culte et sur lequel les

lazaristes déposèrent plusieurs messages à la postérité.

Or, pour comprendre la fabuleuse épopée qui au cours des

siècles permit de forger l'affaire des deux Rennes, il est

indispensable d'enquêter également du côté de

Notre Dame de Marceille, un sanctuaire

limouxin très

particulier par lequel des personnages clés laissèrent leurs

empreintes, comme ces mêmes lazaristes et dont le plus

emblématique fut Jean Jourde...

|

|

Je veux remercier ici Franck

Daffos, auteur du livre " Le secret dérobé ",

sans qui ce thème n'aurait

jamais vu le jour et n'aurait jamais été aussi détaillé...

(Découvrez aussi

sa chronique...)

|

|

Cette église

ou plutôt ce sanctuaire reste méconnu,

car peu de publicité lui est consacrée, et pourtant le lieu

recèle de nombreux secrets et de nombreux destins qu'il faut

resituer dans le temps pour comprendre son implication.

ND de Marceille constitue certainement

l'un des maillons les plus importants dans la compréhension

de l'histoire de l'affaire Rennes‑le‑Château.

|

|

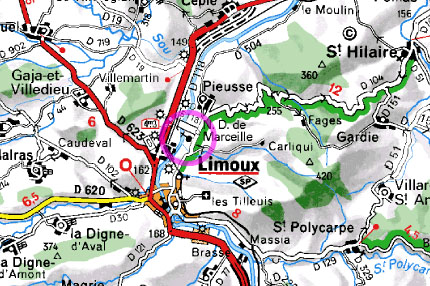

ND de Marceille est située au

nord‑est de Limoux, au bord de l'Aude et à

20 km

au nord de Rennes‑le‑Château.

Rien ne pouvait supposer un quelconque

lien avec

Bérenger Saunière

ou Henri Boudet...

Et pourtant...

|

|

|

Notre Dame de Marceille à Limoux ‑ Google maps |

|

L'église se veut discrète et il

faut gravir une petite route pour la découvrir en haut

d'une colline, cachée dans une végétation qui contraste avec

les alentours.

La première impression est que

l'on se trouve en face d'une église un peu à part du fait de

son caractère imposant et qui n'a rien à voir avec une

église de campagne.

De plus, de nombreux détails

indiquent qu'elle est impliquée dans l'énigme.

|

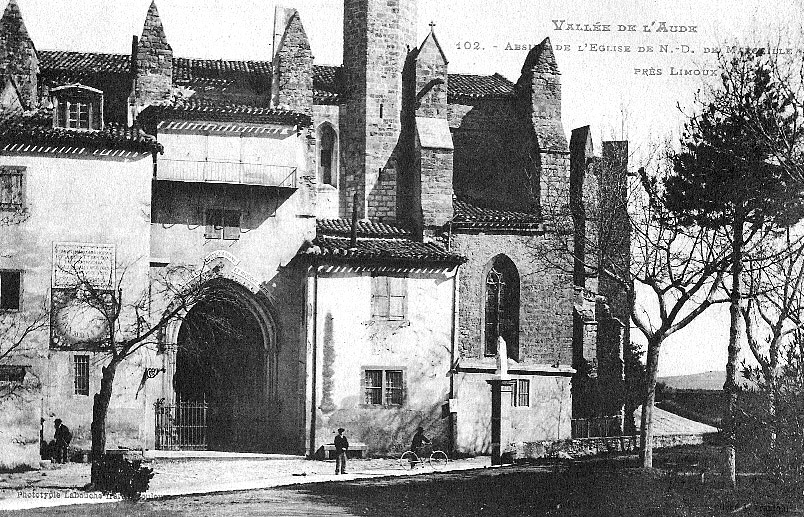

Notre Dame de Marceille

à Limoux

|

|

Le lien le plus évident est

certainement celui d'Henri Boudet

qui lui consacra un chapitre entier dans son livre "La Vraie Langue Celtique". Comme

pour le codage de l'église de Saunière, la

première lecture du livre de Boudet ne laisse paraître

aucune anomalie, mis à part le style lourd et la thèse

confuse. Or, lorsqu'on analyse de près ses phrases, un sens

caché apparaît et interpelle.

Cette église est aussi

déroutante par le culte qui lui est réservé, car elle jouit

d'une popularité étonnante ! Elle est par exemple citée par

Fulcaneli dans son ouvrage "Les demeures

philosophales".

Delteil, dans son "Saint Don Juan" nous

présente un Don Juan dédié à Marie dés sa naissance.

Or, ce même Don Juan est attiré de manière mystérieuse par

l'église de ND de Marceille,

et c'est dans cette

même église que Don Juan se mariera …

Enfin, le sanctuaire fut le théâtre d'agissements

historiques importants qui marqueront définitivement

l'affaire de Rennes‑le‑Château...

|

|

ND de Marceille vue depuis Limoux

|

|

La légende de la Vierge Noire

|

|

Nous ignorons aujourd'hui

les circonstances exactes de sa construction. Le lieudit de

"Marceille" semble remonter à des temps très anciens. Nous

retrouvons sa trace dans son appartenance aux religieux de

l'Abbaye de Lagrasse. À cette époque le

site était un

alleu (au temps féodal, un alleu est une terre libre pour

laquelle le propriétaire ne doit aucune redevance et ne

relève d'aucun seigneur). Cette concession aux religieux de

Lagrasse fut déclarée par Charlemagne. Ses

successeurs dont Charles le Chauve, confirmeront cet état.

Il n'y a malheureusement plus de

documents relatifs à l'élévation de l'église de Notre‑Dame

de Marceille. Toutefois, après plusieurs recoupements, un

auteur spécialiste de Rennes‑le‑Château,

Louis Fédié,

situe son élévation dans le début du XVe

siècle.

|

Le porche de l'église

construit en 1488

|

|

Le porche construit en

1488 est formé par une clé de voûte ogivale et

comprend le portail et la Vierge. Le portail avec ses deux

vantaux en bois sculptés et en fers forgés est inscrit aux

monuments historiques et est classé fin du

XIVe

siècle.

Et si la naissance de

cette église reste historiquement un mystère, une légende

nous raconte pourquoi elle fut bâtie en cet endroit, un

récit classique que l'on retrouve sur de nombreux lieux

marials :

|

|

Un

laboureur travaillait son champ situé dans cet ancien alleu.

Tout à coup, les bœufs tirant le soc refusèrent d'avancer.

Surpris et agacé, le laboureur constata que ses animaux

semblaient craindre d'aller plus avant. Étonné, il regarda

devant eux. Sans savoir pourquoi, il décida de creuser le

sol juste devant ses animaux.

Quelle ne fut pas sa surprise

lorsque, émergeant de terre, il découvrit une statue de

Vierge tenant un enfant et sculptée dans un bois sombre,

presque noir. Très pieux, il porta la statue dans son humble

demeure, pensant voir dans cette découverte l'action de la

grâce de Dieu lui‑même.

|

La Vierge Noire

de ND de Marceille

(avant sa détérioration)

|

|

Au matin, il fut frappé de stupéfaction ! La statue avait

disparu. Il retourna sur les lieux de sa découverte et

découvrit que la statue était revenue là où il l'avait

trouvée. Voyant là une action divine, il en informa le curé

de sa paroisse qui en référa au clergé. Certain du miracle

on décida d'élever une église en ce lieu bénit de Dieu et de

la Vierge. C'est ainsi que la chapelle Notre‑Dame de

Marceille fut créée. |

|

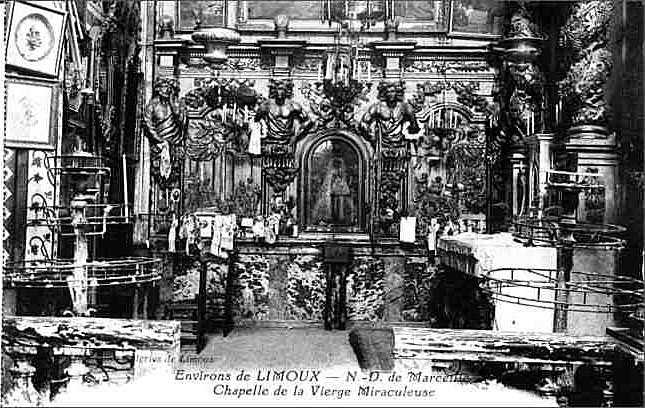

La chapelle de la Vierge Miraculeuse

dans NDM (ancienne photo)

|

|

Pour comprendre

l'enchaînement formidable des évènements qui relièrent les

principaux acteurs de Rennes‑le‑Château comme

Bérenger Saunière,

Henri Boudet et tant d'autres, il

faut au préalable revenir sur l'histoire de

ND de Marceille. |

|

La période moyenâgeuse

Au IXe

siècle, les terres de ND de Marceille étaient un

simple alleu appartenant à l'abbaye de

Lagrasse et selon une concession de

Charlemagne. L'alleu passa ensuite à l'abbaye de

Saint Hillaire en

980. En

1137, un certain

Géraud de Marceille effectua une donation de terres,

ce qui explique sans doute l'origine du nom.

Durant la guerre de

Cent

Ans une anecdote historique permet de montrer l'importance

du site : le 8 août 1381

Gaston de Phoebus,

comte de Foix et son ennemi

Jean de Berri s'y

rencontrèrent pour une messe.

Au

XVIe siècle les guerres de religion

firent oublier le culte de la Vierge Noire au profit de

l'église des Jacobins de Limoux, Notre Dame du Rosaire.

Et c'est en

1660 qu'une période très importante dans la vie

du sanctuaire intervient. En effet, de

1660 à 1673, date de sa mort,

Mgr François Fouquet, évêque de Narbonne et frère du célèbre

Nicolas Fouquet, fut

responsable de ND

de Marceille et géra

seul le domaine. Cet épisode

de gérance lui permit de réaliser certains

aménagements très particuliers...

Ce lien avec la

famille Fouquet est éminemment important pour

comprendre les relations étroites qui existent entre le Razès et le pouvoir

royal. C'est aussi la preuve qu'une fois de plus, les Fouquet

sont impliqués dans l'affaire des deux Rennes lors de sa résurgence

au XVIIe siècle.

|

|

Le pèlerinage est

relancé

C'est le

cardinal Pierre de Bonzi

(1630‑1703), archevêque de Narbonne

et successeur de

Mgr Fouquet, qui décida en

1674 de

restaurer la dévotion de la Vierge Noire à Notre Dame de

Marceille. Il chargea pour cela la congrégation des pères

doctrinaires d'Avignon de relancer le culte.

La mission fut une réussite et le succès du pèlerinage

permit de démarrer toute une série de travaux destinés à

l'embellissement du sanctuaire. Cette restauration dura

plusieurs décennies tout au long du

XVIIIe

siècle et jusqu'à la Révolution.

|

Le cardinal Pierre de Bonzi (1630‑1703) |

|

La

Révolution

française crée l'incertitude

En

1789,

la tempête révolutionnaire

gronde et cette période est marquée par le trouble et

la refonte des institutions. Un nouveau découpage du diocèse

est proclamé et Notre Dame de Marceille jusqu'alors

attachée au diocèse d'Alet, rejoint le diocèse de

Carcassonne.

Heureusement pour les générations futures, le sanctuaire fut

préservé miraculeusement de la tourmente, mis à part

quelques vols et quelques dégradations comme la statue de la

Vierge sur le porche qui fut décapitée.

Comme pour la plupart des

édifices religieux confisqués par la Révolution, c'est en

1793

que ND de Marceille fut mise en vente comme

bien national. Et là, une première anecdote vient ajouter à

la légende du site. Afin de protéger la statuette de la

Vierge Noire de la vente et de la destruction

révolutionnaire, une mystérieuse femme s'en empara et la

confia à un certain

François Lasserre, ancien prieur de l'Ordre des

pénitents bleus. Ce fait est resté longtemps inexpliqué, car,

alors que l'église était fermée à clef, on put voir une

jeune femme récupérer la Vierge Noire à l'intérieur et

ressortir en bas du domaine près de l'Aude.

ND de Marceille fut

finalement vendu à Mr Martin Andrieu, ancien consul

de Limoux pour 10 300 livres. L'église fut ainsi

sauvée de son premier destin qui était de finir malheureusement en carrière de pierre.

|

|

Notre Dame de Marceille reprend du service

Le 21 février 1795,

un décret autorisa les églises à ouvrir pour

accueillir les paroissiens et ND de Marceille

n'échappa pas à la règle. Son pèlerinage reprit très

rapidement.

Le

24 juillet 1796,

le propriétaire du domaine,

Martin Andrieu,

décida sans doute pour sauver le site de diviser sa

propriété en 4 parts égales. Il revendit trois parts à

trois

notables : Thélinge,

Durand, et

François Lasserre (celui qui

protégea la Vierge Noire lors de la première vente).

Cette opération permit de

consolider l'affaire, et un aumônier put ainsi être nommé

pour reprendre les pèlerinages. Mais l'évêché désireux

d'imposer son organisation entra en conflit avec les

propriétaires, et l'église dut fermer temporairement en

1812. Une ordonnance épiscopale du

13 août

1814 résolut le litige : " L'évêché nommera

l'aumônier et un conseil d'administration siégera avec

les quatre propriétaires "...

Ce qui fut fait.

|

|

Deux aumôniers atypiques

C'est ici que Franck Daffos

nous indique une brochure pleine d'enseignements sur le

sanctuaire : "Histoire du pèlerinage de Notre Dame de

Marceille" écrite par un certain Joseph Théodore

Lasserre, curé d'Alet‑les‑Bains en

1891.

Voici donc

une belle coïncidence qui n'en est pas une :

Joseph Théodore Lasserre

descend directement par sa mère de

Martin Andrieu (le premier acheteur de ND de Marceille) et

directement par son père de François Lasserre (le

4ème propriétaire protecteur de la Vierge Noire). Autant

dire que cette brochure est une référence ...

C'est ainsi que l'on apprend

l'existence de deux aumôniers atypiques qui se

succédèrent à la suite de l'ordonnance épiscopale de

1814 :

Gaudéric Mêche

(1801-1864)

Gaudéric Mêche

(1801-1864)

Il fut

en poste à ND de Marceille de

1831 à 1838

Henri Gasc

(1806-1882)

Henri Gasc

(1806-1882)

Il fut en poste à ND de Marceille de

1838

à 1872

Pourquoi ces deux aumôniers

ont‑ils été soulignés par

Joseph Théodore Lasserre ?

C'est ici que l'histoire de Notre Dame de Marceille rejoint

l'histoire de Rennes‑le‑Château : selon les parents de

Lasserre, les propriétaires n'ont jamais pu comprendre

d'où provenaient les ressources financières importantes des

deux

aumôniers nécessaires à la rénovation et à

l'embellissement de l'église...

On devine ici une

première anomalie. L'aumônier est nommé par l'évêché et

reçoit uniquement une rémunération du ministère des Cultes

(environ 900 francs par an de l'époque). Tous les revenus

provenant de messes, dons et quêtes

sont gérés par les « marguilliers », c'est‑à‑dire des laïcs

chargés de l’organisation temporelle du pèlerinage. L'aumônier a uniquement pour

fonction d'organiser les messes et les sacrements, mais en

aucun cas il peut intervenir dans des choix

d'embellissements ou de travaux dans sa paroisse. Les

propriétaires

et les marguilliers

sont les seuls habilités à prendre des

décisions d'investissement.

En fait,

Gaudéric Mêche et

Henri Gasc se comportèrent apparemment comme

les propriétaires de Notre Dame de Marceille ce dût

fortement agacer les vrais propriétaires du lieu, ne

comprenant pas d'autant plus l'origine exacte des ressources financières.

|

|

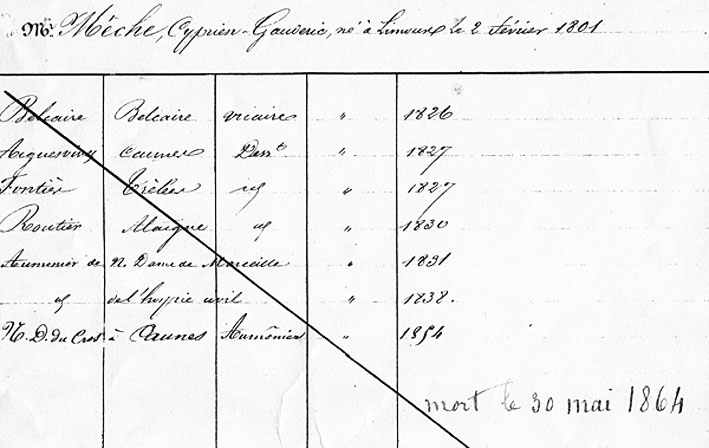

Cyprien-Gaudéric Mêche (1801 ‑ 1864†)

D'après Théodore

Lasserre, il fut en même temps

aumônier à l'hôpital de Limoux et aumônier à

Notre Dame de Marceille de

1831

à 1838 soit

8 ans. Ses

comportements furent inexpliqués et dépassèrent de loin ses

attributions puisqu'il se lança dans la restauration du

sanctuaire limouxin. Il acheta des terrains et lança des travaux de

gros œuvre sur ses propres deniers. Il initia la plupart

des grandes rénovations intérieures et extérieures.

Ces agissements irritèrent sans aucun doute les

propriétaires, et le conseil d'administration obtint son

départ en 1838. Il fut ensuite transféré à

Notre Dame du Cros près de

Caunes Minervois.

Quelles étaient les ressources de Gaudéric Mêche ?

D'où provenaient ses moyens financiers ? Ce point est

crucial pour l'énigme et il reste sans réponse officielle.

Théodore Lasserre décrit parfaitement le

mystère des finances de Gaudéric Mêche en utilisant une

formule pleine d'interrogation et de soupçons... "Il

eut la gloire de créer des ressources pour l'embellissement

de l'Eglise...".

On ne peut être plus clair. A mots couverts, Théodore

Lasserre avoue soit son incapacité à expliquer, soit sa

réticence à dévoiler...

Mêche, chanoine honoraire, qui

était en même temps aumônier de l'Hôpital de Limoux.

Il eut la gloire de créer

des ressources pour l'embellissement de l'Eglise,

d'organiser l'administration du pèlerinage et de

bâtir la deuxième sacristie. Il se retira en 1838,

après avoir acquis de M. Sérié un quart de l'Eglise

et de ses dépendances, qu'il légua à l'Evéché de

Carcassonne. Devenu aumônier de Notre-Dame du Cros,

près de Caunes, il voûta cette église, bâtit des

chapelles, la sacristie, agrandit le presbytère,

etc. Sentant sa fin approcher, il vint mourir à

Limoux, après avoir été le

bienfaiteur de

Saint-Martin.

Extrait "L'histoire

de Notre Dame de Marceille"

par Théodore Lassere 1891 |

Gaudéric Mêche était aussi aumônier à

l'hôpital (hospice) civil de Limoux comme

le montre un extrait de l'almanach du clergé 1852 :

|

|

Sentant sa fin proche, Gaudéric Mêche

mourut à

Limoux

après avoir été le

restaurateur de

ND du Cros

et le bienfaiteur de

l’église Saint‑Martin.

Son poste à ND du Cros à partir de 1854 est une

étape importante pour l'énigme, car il faut savoir qu'un

jeune vicaire prit son poste non loin de là, le

16 juin 1862, à Caune-Minervois.

Il s'agit de l'abbé

Henri Boudet et cette proximité favorisera leur

rencontre durant deux ans, d'autant que ND du

Cros fut sauvé à la Révolution lors de son

rachat par un certain Antoine Boudet.

Autre fait important : il réussit

durant son poste à acheter un quart de la propriété de

ND de

Marceille, une part qu'il léguera à sa mort à l'évêché

de Carcassonne. C'est donc grâce à Mêche que

Mgr Billard devint pour un quart

propriétaire de ND de Marceille à partir de 1881...

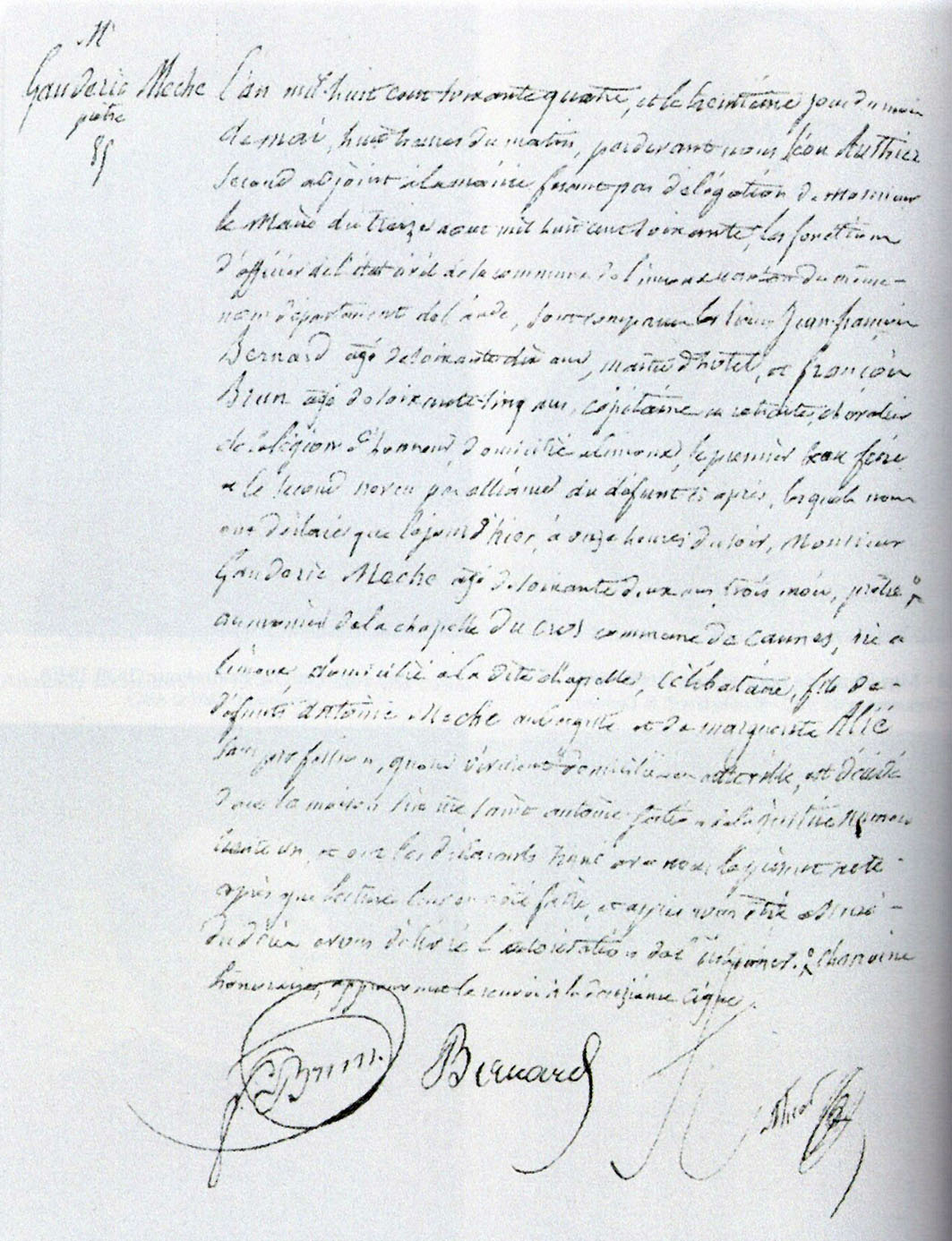

Il existe très peu de documents sur Gaudéric Mêche, mais son acte de décès

fait à Limoux le 30 mai 1864 indique qu'il

naquit le 2 février 1801 à Limoux et décéda le

29 mai à l'âge de 62 ans.

On peut y lire également son parcourt, aumônier à ND de

Marceille en 1831, aumônier de

l'hospice civil en 1838, et aumônier à

ND du Cros

en 1954. Il se peut d'ailleurs, comme

le souligne Théodore Lasserre, que

Mêche fréquentait déjà l'hospice de Limoux avant

1838 année où il dut quitter ND de Marceille. |

|

| Un autre document,

l'acte de décés, certifie que Gaudéric Mêche était

bien aumônier à

ND du Cros en

1864. Il a donc connu

Henri Boudet qui était en poste

à quelques kilomètres, ce dernier

étant jeune vicaire à l'abbaye de Caunes-Minervois

de 1862 à 1866... |

|

"L’an

mil huit cent soixante-quatre, et le trentième jour du

mois de mai, huit heure du matin, par devant nous Léon

Authier Second adjoint à la mairie faisant par

délégation de monsieur le maire

du treize …

mil huit cent soixante la fonction d’officier de l’état

et de la commune de Limoux canton du même nom

département de l’Aude,

sont présents

Monsieur Jean François Bernard âgé de soixante dix ans,

maitre d’hôtel, et François Brun âgé de soixante cinq

ans, capitaine en retraite et décoré de la légion

d’honneur domicilié à Limoux, le premier beau-frère, le

second neveu par alliance du défunt, après lesquels nous

avoir déclaré que le jour d’hier, à onze heure du soir,

monsieur Gaudéric Mêche agé de soixante dix ans et trois

mois, prêtre aumônier de la chapelle du Cros commune de

Caunes, né à Limoux, domicilié à la dite chapelle,

célibataire, fils des défunts Antoine Mêche aubergiste

et de Marguerite Alié sans profession, … est décédé dans

la maison rue Saint Antoine…"

|

Acte de décés de Gaudéric

Mêche

(document Franck Daffos) |

|

La période Henri Gasc (1806 ‑ 1882†)

Henri Gasc naquit à

Villefranche d'Aveyron en

1806 d'un père maître bottier. Il prit son

poste de prêtre à ND de Marceille à l'âge de 32 ans et y fut

aumônier de 1838 à 1872, soit 34 ans. Il

succéda à

Gaudéric Mèche et contrairement à ce dernier, il

semble que Gasc géra plus intelligemment et plus

discrètement le sanctuaire, ce qui lui permit de rester une

très longue période sans crainte. Les travaux continuèrent

donc à

l'intérieur et autour de l'église. Une fontaine imposante fut même

créée pour 20 000 francs, ce qui représentait

pour l'époque des travaux importants. Une station de pompage depuis l'Aude

fut même installée pour alimenter le bassin. On peut

encore l'admirer aujourd'hui devant l'entrée, la Vierge

écrasant un serpent postée au centre. On

connaît d'ailleurs beaucoup de détails sur Henri Gasc

grâce à

Joseph Théodore Lasserre qui

l'a bien connu.

A son départ en

1872, l'évêque de Carcassonne,

Mgr Leuilleux, mit en place

6

pères lazaristes à ND de Marceille, peut être pour éviter les

mêmes erreurs et laisser le sanctuaire sous la

responsabilité d'un seul homme...

Henri Gasc

décéda le 14 décembre 1882 à

Limoux, 10 ans après son départ de ND de

Marceille.

|

|

La fontaine construite par Henri Gasc devant l'entrée

(ancienne photo)

|

|

Nous n'avons pas d'idée

aujourd'hui de la somme totale dépensée par ces deux aumôniers

de

Notre Dame de Marceille, mais elle fut certainement très

importante compte tenu de la rénovation et des embellissements

que l'on peut admirer de nos jours dans le sanctuaire et autour. |

|

Une mise en vente se prépare...

Vers 1890, le

sanctuaire de

ND de Marceille est partagé à

parts égales entre 4 propriétaires

sous le régime de l’indivision :

Mgr Billard, évêque de

Carcassonne (legs transmis par Gaudérique Mèche)

Mgr Billard, évêque de

Carcassonne (legs transmis par Gaudérique Mèche)

L'abbé

Joseph Théodore Lasserre,

curé d'Alet‑les‑Bains

L'abbé

Joseph Théodore Lasserre,

curé d'Alet‑les‑Bains

Mr Bourrel, banquier de l'Ariège

Mr Bourrel, banquier de l'Ariège

Mr Andrieu, notable local

Mr Andrieu, notable local

Néanmoins, un imprévu fit son apparition à

ND de Marceille. En

1889, Mr Bourrel

déposa une instance en partage devant le tribunal de

Limoux, ce qui devait obliger la vente

du sanctuaire, le bien étant indivisible. Mais les juges imposèrent aussi que

l’église

conserve sa fonction de culte.

Mgr Billard et

l'abbé Lasserre

comprirent dès lors que Mr Bourrel, banquier de son état, ne cherchait

qu'une chose : racheter ensuite à lui seul ND de Marceille. Il faut dire

que le succès des pèlerinages rendait l'affaire prometteuse.

Le

4 juin 1890, la vente du

sanctuaire fut donc prononcée par le tribunal de Limoux.

|

|

Recherche de capitaux

Mgr Billard et l'abbé Lasserre

ne pouvaient se résoudre à laisser le sanctuaire sortir du

giron ecclésiastique (on connaît aujourd'hui les vraies

raisons très liées à l'énigme...). Il fallait donc trouver rapidement un capital

permettant de déjouer les plans de Bourrel et de

racheter l'église à tout prix.

C'est ici que l'on

comprend mieux un épisode peu glorieux de la vie de

Mgr Billard.

Par on ne sait quel tour de passe‑passe, Arsène Billard réussit à

détourner l'héritage d'une riche veuve de Coursan, Mme

Hérail, à son profit et en son propre nom...

|

Mgr Arsène Billard

|

|

Suite à la plainte de

deux héritiers, un procès s'en suivit et Mgr Billard finit par être

condamné à 3 mois de suspense par le Vatican... Il est

clair que l'évêque joua sa carrière sur ce coup, mais

avait‑il le choix ? Car il y avait urgence pour

conserver la main sur ND de Marceille, et il lui fallait un

capital conséquent pour contrecarrer les offres du banquier... |

|

Une vente épique

Le

2 février

1892, le tribunal de

Montpellier confirma la décision de celui de

Limoux, mais l'obligation de culte à ND de Marceille fut annulée. Cette

annulation peut paraître anodine, mais pas pour Mgr Billard qui

fut certainement à l'origine de cette décision.

Le

17 janvier 1893,

la salle aux enchères est comble et ND de Marceille est mise en vente au

montant initial de 4000 francs. On peut imaginer la

bataille pathétique et passionnée que durent se livrer

Mgr Billard et Mr Bourrel devant le commissaire priseur. Finalement,

Bourrel l'emporta avec un montant de

51 050 francs.

Compte tenu de la non‑obligation du maintien du culte à ND de Marceille,

Mgr Billard prit alors un savoureux plaisir à transporter la

Vierge Noire du sanctuaire à l'église de Limoux, le tout en grande

pompe et au son du tocsin. Privés de sa relique, les

pèlerinages furent supprimés et

donc les profits espérés par le banquier. Ce fut pour

Mgr Billard un coup de génie.

Le

20 mai 1893, Mr

Bourrel ne put se résoudre à conserver un

édifice non rentable. Il revendit donc ND de Marceille à

Mgr Billard pour

53 879 francs.

En fait, par acte secret devant un notaire,

Billard racheta en son propre nom Notre Dame de Marceille et

paya une plus‑value au banquier de 18 000 francs

(environ 120 000 euros)

|

|

C'est ainsi que Notre Dame

de Marceille resta sous la maîtrise

personnelle

de l'évêque de Carcassonne. Ce fait

scellera définitivement l'avenir du sanctuaire et permettra

un premier rebondissement de l'affaire de Rennes‑le‑Château

comme nous le verrons par ailleurs.

L'abbé

Joseph Théodore Lasserre mourut le

12

février 1897 et sa tombe est visible à côté de celle de

Nicolas Pavillon à Alet‑les‑Bains.

Mgr

Billard mourut le

3 décembre 1901.

Les pères lazaristes partirent de ND de Marceille en

1905 pour ne revenir qu'en

1920.

Curieusement, le sanctuaire se retrouve

aujourd’hui la propriété d'une association

diocésaine alors que Mgr Billard l’avait par

testament légué à un de ses amis notaire, dans la région

rouennaise.

|

|

Notre Dame de Marceille et

Boudet |

|

Henri Boudet

reste dans tous les cas le lien principal entre

l'affaire de Rennes‑le‑Château et Notre Dame de Marceille.

Il nous présente cette église avec précision et allégorie et

notamment la rampe conduisant au sanctuaire qui se nomme "Voie

Sacrée". Pratiquement en haut du chemin pavé, une

petite fontaine

laisse tomber goutte à goutte une eau limpide dans un

bassin de marbre.

Voici ce que nous

dit l'abbé Boudet en page 276 de son livre :

"La Vraie

Langue Celtique et le Cromleck de Rennes‑les‑Bains"

|

|

FONTAINE DE NOTRE‑DAME DE MARCEILLE

Nous avons le bonheur de posséder dans nos

contrées, à un kilomètre au nord de Limoux, un sanctuaire

dédié à la Sainte Vierge, assidûment visité, et entouré

d'une vénération qui ne s'est jamais démentie. [...] Le

sanctuaire est gardé par les enfants de Saint Vincent de

Paul, le saint dont le coeur appartenait aux orphelins et

aux malheureux, et sous la direction de ses pieux et savants

missionnaires, dignes héritiers des vertus et de la charité

de leur bienheureux fondateur, [...]

A peu de distance, vers le haut de la rampe (voie sacrée)

bordée d'arbres verts conduisant au sanctuaire, une fontaine

laisse tomber goutte à goutte son eau limpide dans un bassin

de marbre. Par les grandes pluies, la goutte d'eau continue

de tomber avec uniformité, et les temps de grande sécheresse

ne la tarissent point. Les innombrables chrétiens qui vont

rendre hommage à la Sainte Vierge, s'arrêtent un instant à

la fontaine, et après avoir fait une prière, puisent

quelques gouttes de cette eau dont ils mouillent leurs

paupières.

Pourquoi agissent‑ils ainsi ? La plupart l'ignore; mais la

mère de famille enseigne à son fils, et ceux‑ci transmettent

à leurs enfants la pieuse pratique [...]

Au temps de l'occupation première des Gaules, cette

fontaine, coulant goutte à goutte, avait dû rendre le

terrain boueux, et par suite, rempli de joncs et de cette

graminée que l'on retrouve dans tous les sols humides:

c'était là ce que les Celtes appelaient le haum‑moor [...]

La fontaine de Marceille dut, comme les autres, être ornée

d'une statue de la Sainte Vierge. Est‑ce celle qui, perdue

au milieu des tourmentes des invasions Sarrasines, a été

plus tard retrouvée et placée avec honneur dans le

sanctuaire destiné à la recevoir ? Cela nous parait fort

probable. Cette image de la Sainte Vierge, tenant sur ses

bras son divin Fils et sculptée dans un

bois noir,

indique sa provenance orientale: sa position auprès d'une

fontaine, et c'est bien dans un champ voisin de la petite

source qu'on la retrouvée [...]

|

|

Rien n'a changé entre le moment

où Henri Boudet

est allé sur les lieux et aujourd'hui. Il nous fait

remarquer que même par grande pluie ou par grande

sécheresse, le débit reste constant. Boudet nous rapporte

aussi que les vieux chroniqueurs connaissaient ce lieu sous

le nom de "Fontaine de Marsilla".

La fontaine servait aux pèlerins

qui en se frottant les paupières avec cette eau, soignaient

les maux de leurs yeux.

Pour Boudet, l'écoulement

goutte à goutte de la fontaine avait fait du terrain

environnant un terrain marécageux au temps des Celtes. Ce

terrain, il le baptise haum‑moor (Homme mort ?). Cette

indication géographique ne veut‑elle pas nous faire penser

à l'ancien puits celte sur lequel l'église aurait été

bâtie ?

|

|

La Voie Sacrée et la fontaine de

Marsilla

|

La fontaine de Marsilla

|

|

Henri Boudet

nous donne aussi une explication sur l'origine de la statue

de la Vierge Noire se trouvant à l'intérieur de l'église. Pour

lui, la fontaine de Marceille devait être décorée d'une

statue de la Vierge au temps de la première

christianisation. Elle aurait été perdue, puis retrouvée plus

tard pour devenir la Vierge Noire que l'on connaît

aujourd'hui dans l'église Notre Dame de Marceille. De plus,

Boudet insiste sur le fait que cette statue a été sculptée

dans un bois noir (il l'écrit en italique), pour indiquer sa

provenance orientale.

Pour Boudet, le terme de

Marsilla vient du sens : "Notre Dame de Marcilla, yeux

gâtés, endommagés et fermés par la maladie". Il s'appuie

pour cela sur l'une de ses fameuses constructions : To mar,

gâter, endommager ‑ To seel, Fermer les yeux faisant donc

marseel, soit marceille avec l'érosion de la prononciation.

En résumé, Boudet insiste sur

plusieurs points :

-

La

constance

du débit de l'eau de la fontaine

-

Le terrain de l'haum‑moor

-

La couleur de la sculpture de la

Vierge Noire et donc son origine

-

Grâce à l'eau de la fontaine,

on

retrouve la vue

L'homme mort (haum‑moor)

peut nous faire penser à la notion de cadavre et de

décomposition. Cette piste nous ouvre plusieurs voies,

celle de la mort symbolique par la mise en terre avant la

renaissance du futur initié, ou bien celle de la notion de

putréfaction alchimique, passage obligé à la réalisation du

Grand œuvre d'après les initiés à l'alchimie. Fulcaneli

serait‑il si loin de Boudet ?

Ensuite nous trouvons la

statue de bois noir. Sa couleur noire

fait penser à l'œuvre au noir si chère

aux alchimistes ? Mais elle doit aussi nous rappeler que cette

Vierge est orientale tel que

certains dépeignent Marie‑Madeleine. D'ailleurs, le

miracle de la fontaine de Marceille n'est‑il pas de rendre

la vue à ceux qui l'on perdue, ou de façon plus allégorique,

n'est‑elle pas là pour nous apporter la lumière sur ce que

l'on cache au commun des mortels ?

Pour beaucoup d'auteurs,

l'histoire du puits celte est une légende. Pourtant, il

existe des aménagements souterrains sous Notre Dame de

Marceille et nous savons aujourd'hui que des cryptes existent.

N'en déplaise aux historiens, Boudet, dans son sous‑entendu sur un puits

celtique, nous invite à examiner les fondations

du sanctuaire...

|

|

Vue aérienne de Notre Dame de

Marceille

|

|

Quelques anciennes photographies de

cette église hors du commun sont présentées dans

son album

|

|

L'entrée principale de ND de

Marceille en 1904

On

reconnaît le cadran solaire

aujourd'hui presque disparu

à gauche de l'entrée

et les inscriptions sur la voûte du porche

également disparues

|

|

Notre Dame de Marceille est extrêmement

chargée, aussi bien du point de vue historique qu'au travers

de ses

relations avec l'affaire des deux Rennes.

Le nombre de personnages

célèbres qui ont gravité autour

du sanctuaire sur plusieurs

siècles montre l'importance du lieu.

Les pages suivantes

tentent de dresser un inventaire des aménagements qu'il

convient d'étudier aujourd'hui

et de mémoriser pour préserver

au

mieux ce patrimoine exceptionnel... |

|

|