|

|

Il existe, parmi les sujets de

recherche

sur Rennes‑le‑Château,

des thèmes récurrents.

Celui concernant les méridiens

revient régulièrement.

À la fois

simple et complexe,

cette notion est de manière évidente

liée à l'énigme. Leurs histoires

touchent aussi

des domaines

comme l'alchimie, l'occultisme

ou les

alignements topographiques.

Surtout, il existe une histoire officielle

qui aurait commencé au

XVIIe siècle

sous Louis XIV,

mais l'étude montre

que le sujet est bien plus complexe

que ce que l'on veut bien

nous faire croire... |

Les méridiens historiques

et occultes de la France |

|

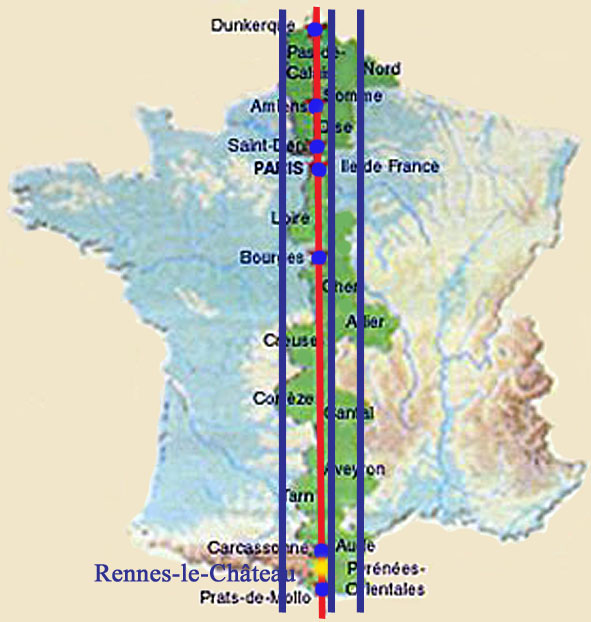

Méridien 0, méridienne verte, méridien de Saint‑Sulpice, de Bourges, méridien de Paris, sont

autant de lignes virtuelles peu connues du grand public. Et pour cause, la communication est particulièrement trompeuse, car tout n'est pas dit.

L'affaire des méridiens, car il s'agit d'une affaire dans l'énigme, touche

la géographie secrète et sacrée de la France, un sujet très peu

médiatisé, mais que

l'accessibilité aux nouveaux outils de cartographie permet de mettre en valeur.

De nombreuses erreurs

perdurent également de façon cyclique, comme croire que

le

méridien 0 traverserait exactement

le

tombeau des Pontils, ou que la cathédrale

de Bourges se trouverait sur le méridien de

l'église Saint‑Sulpice

de Paris. On peut même lire que la petite chapelle abritant la sépulture de

Jean Cocteau serait placée sur ce même méridien, alors

qu'elle est située à plusieurs kilomètres. Ces erreurs colportées par de nombreux auteurs entraînent

inévitablement des confusions difficiles à corriger avec le

temps. Tout ceci favorise une tradition culturelle qui se

propage sous la forme de rumeurs année après année,

sans aucune vérification élémentaire.

Le dossier présenté ici ne se veut ni parfait, ni

exhaustif. Le sujet est bien trop riche. Il essaie

néanmoins de démystifier certains préjugés et de tordre le

cou à des affirmations tenaces. Il n'en demeure pas moins

que l'affaire des méridiens reste remplie de mystères. Mais comme souvent

dans cette énigme,

les anomalies ne sont pas là où on les attend. Ce serait bien trop

simple...

|

|

Le

méridien de Saint‑Sulpice |

|

Le méridien

de Saint Sulpice est né d'un instrument astronomique

particulier, le

gnomon, installé dans

l'église Saint‑Sulpice de Paris.

Il fut construit à la demande de Jean‑Baptiste Languet de Gergy

(1675‑1750), curé saint sulpicien

de 1714 à 1748. Languet de Gergy voulut d'abord établir avec précision le

temps astronomique afin de faire sonner les cloches au

moment le plus opportun dans la journée. Pour cela, il

chargea l'horloger anglais

Henry Sully de

construire le gnomon. Un autre objectif

officiel était de déterminer l'équinoxe de mars et ainsi la

date exacte de la Pâque. En effet, cette fête chrétienne qui

commémore la Résurrection du Christ doit être célébrée

le dimanche suivant la première pleine lune, après l'équinoxe de

printemps, entre le

22 mars et le 25 avril. C'est entre autres pour

cette raison que le méridien prit plus tard un sens ésotérique.

Cette ligne particulière faite de laiton cuivré et que l'on nomme aussi

"Ligne Rose" ou "Rose Line" a donc un rapport

étroit avec la Résurrection de Jésus.

Dans le langage des oiseaux, le

méridien de Paris, du fait de sa couleur cuivrée et rouge, a

donné aussi les noms : "Rousse

Ligne", voire

"Roux Sillon"

(Languedoc

Roussillon).

Le nom "Rose ligne" amène aussi à

Roseline

qui est le prénom de

Sainte Roseline, fêtée

le

17 janvier en même temps que la fête de

Saint‑Sulpice. |

|

La particularité du

gnomon

de Saint‑Sulpice est qu'il

mesure la hauteur du soleil à midi en projetant sur le sol,

puis sur un obélisque, l'image du Soleil. Chaque jour

ensoleillé, un cercle de lumière apparaît donc à midi sur

cette bande de laiton et s'étale au fil des jours sur toute

la longueur du transept.

La ligne est donc très précisément orientée

Nord‑sud symbolisant le

méridien en ce lieu.

A ne pas confondre avec un

autre ancien méridien, celui de l'Observatoire de Paris

qui est l'ancien méridien de Paris (aussi appelé Méridien 0).

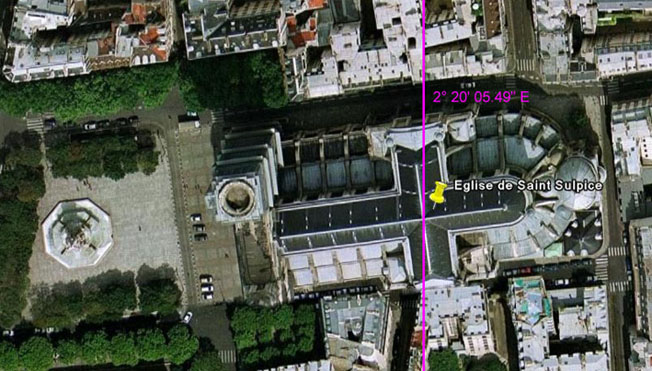

La Ligne Rose de Saint‑Sulpice

passe par la croisée du transept et correspond au méridien

de longitude :

2° 20' 05.49"

E

|

Le méridien et le gnomon au fond

|

|

Le gnomon est constitué de

deux œilletons, l'un à 25,98 m du sol, d'un pouce de

diamètre qui était utilisé vers le solstice d'hiver et les

équinoxes. L'autre installé à 24,36 m de hauteur

comportait une lentille convergente de 80 pieds de foyer qui

permettait d'étudier la tache de lumière pratiquement sans

pénombre au solstice d'été.

La

lumière du Soleil passe à travers une petite

ouverture de section circulaire disposée dans le

vitrail sud du transept, à une hauteur de 25 m,

formant sur le sol une petite tache de lumière

elliptique qui croise la ligne méridienne chaque fois

que le

Soleil culmine à

midi vrai.

Le soleil croise différentes parties du méridien selon

l'époque de l'année, en fonction de sa hauteur dans le

ciel à midi. Sur la ligne méridienne figure un disque «

d'or » qui localise la position du soleil aux

équinoxes. Il est situé juste en face de l'autel.

À l'extrémité sud de la ligne méridienne se trouve une

plaque carrée en marbre, qui correspond à la position du

Soleil au plus haut à midi (64° 35′ à l'emplacement de

Saint‑Sulpice), le jour du

solstice d'été, vers le

21 juin.

À l'autre extrémité de la ligne méridienne se trouve un

obélisque, qui est éclairé près de son sommet

lorsque le Soleil est au plus bas à midi (17° 42′ à

l'emplacement de Saint‑Sulpice), le jour du

solstice d'hiver. Si l'obélisque n'existait pas,

l'image solaire frapperait le sol horizontal dans une

zone située à 20 m environ au‑delà du mur de

l'église.

|

|

La croisée du Transept est située

à 48° 51' 03.28" N et

2° 20'

05.49" E

et définit la Ligne Rose qui est le méridien de Saint‑Sulpice |

|

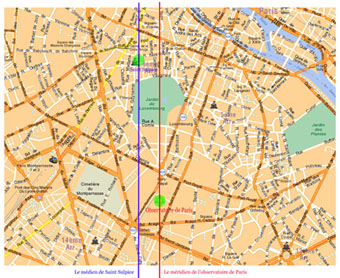

Saint‑Sulpice

et Paris, deux méridiens,

deux objectifs différents...

Le

méridien de Saint‑Sulpice et celui

de

Paris sont très proches (environ 300 m) et c'est sans

doute

la raison pour laquelle ces deux lignes sont souvent confondues. Pourtant

d'un point de vue scientifique, leurs fonctions ont été très

différentes.

A l'église de

Saint‑Sulpice, l'objectif était de connaître très précisément

l'heure solaire et donc l'instant du midi en un point

géographique précis. D'autres églises utilisent

ce procédé. A l'église de

Saint‑Sulpice, l'objectif était de connaître très précisément

l'heure solaire et donc l'instant du midi en un point

géographique précis. D'autres églises utilisent

ce procédé.

Le

méridien de Paris servit par contre à tirer une ligne puis un tracé

géométrique sur toute la France. Les résultats de ces travaux

furent importants puisque le rayon de courbure de la Terre une fois mesuré permit de définir le

mètre étalon. Le

méridien de Paris servit par contre à tirer une ligne puis un tracé

géométrique sur toute la France. Les résultats de ces travaux

furent importants puisque le rayon de courbure de la Terre une fois mesuré permit de définir le

mètre étalon. |

|

En résumé, le méridien (le gnomon)

de Saint‑Sulpice donne l'heure de midi et le méridien de

l'Observatoire de Paris offre un référentiel géographique (méridien 0).

Le méridien de

Saint‑Sulpice n'est pas très éloigné du

méridien de l'Observatoire de Paris

Ils sont en fait

écartés

d'environ

300 m |

|

|

Il existe un autre

méridien que l'on confond souvent avec celui de

Saint‑Sulpice

ou avec celui de l'Observatoire de Paris.

C'est celui qui

passe par la cathédrale de Bourges. Il est vrai que cette

méridienne a aussi de quoi étonner. Non seulement elle est

aussi matérialisée par une bande de cuivre, mais elle est

proche de la Ligne Rose de Saint‑Sulpice (4908 m) et donc

du Méridien de Paris.

Une autre

particularité est que Bourges est liée à

l'église Saint‑Sulpice puisque

Saint Sulpicius

était archevêque de

Bourges au

VIe

siècle. Il mourut le

17 janvier

647, jour de l'année hautement

symbolique dans l'affaire de Rennes...

Ajoutons aussi que Bourges,

ancienne capitale,

est considérée comme la ville du centre de la France (le cœur de France) et qu'elle

fut réputée pour avoir hébergé un alchimiste célèbre

Jacques

Cœur. |

|

La cathédrale de Bourges a aussi sa ligne

méridienne |

|

Contrairement au gnomon

de Saint‑Sulpice destiné à mesurer la date exacte de Pâque,

le méridien de Bourges date de

1757

et servit de cadran solaire.

Les méridiennes

présentes dans de nombreuses églises des villes ou des villages

d’Europe permettaient de donner l’heure locale du

midi solaire. La nécessité d’une heure de midi commune ne se fit

sentir qu’après l’essor des horloges mécaniques. La précision

des horloges des églises se faisait alors au moyen de ces

méridiennes. |

|

Le méridien de Saint Sulpice (en rose) est

distant de 4908m de

celui de la cathédrale de Bourges (en bleu) |

|

Les méridiens et l'énigme du Razès |

|

Pourquoi les méridiens sont si importants

dans

l'affaire de Rennes‑le‑Château ?

La notion de méridien est une constante. On la retrouve dans

différents indices et elle a un

objectif : servir de référence et de repère géographique.

C'est aussi un moyen virtuel de relier Paris au Razès

comme s'il fallait montrer par des lignes virtuelles que ces

deux régions sont intimement liées.

Le méridien est sous‑entendu dans la phrase clef issue du grand

parchemin :

Le méridien est sous‑entendu dans la phrase clef issue du grand

parchemin :

|

BERGÈRE PAS DE TENTATION

QUE POUSSIN TENIERS GARDENT LA CLEF

PAX DCLXXXI

PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU

J'ACHÈVE CE DAEMON DE GARDIEN

A MIDI POMMES BLEUES

|

Le midi solaire a ceci de particulier

que le soleil est à son zénith, c'est‑à‑dire qu'il se

trouve sur le méridien d'observation.

Le méridien de

l'église Saint‑Sulpice de Paris

est encadré par les deux tableaux de

Signol

au N

inversé.

Le méridien de

l'église Saint‑Sulpice de Paris

est encadré par les deux tableaux de

Signol

au N

inversé.

Le concept de méridien est cité deux fois dans

le

Serpent Rouge :

Le concept de méridien est cité deux fois dans

le

Serpent Rouge :

|

Rassembler les pierres éparses,

œuvrer de l'équerre et du compas pour les remettre

en ordre régulier, chercher

la ligne du

méridien en allant de l'Orient à l'Occident,

puis regardant du Midi au Nord, enfin en tous sens

pour obtenir la solution cherchée, |

|

Vision céleste pour celui qui me

souvient des quatre œuvres de Em. SIGNOL autour de

la ligne du

Méridien, au chœur même du sanctuaire d'où

rayonne cette source d'amour des uns pour les

autres, je pivote sur moi‑même passant du regard la

rose du P à celle de l'S, puis de l'S au P... |

Il faut d'ailleurs noter que l'un des

méridiens, celui qu'il faut chercher, commence par une

minuscule et que le Méridien de Saint‑Sulpice est noté avec

une majuscule. Ceci prouve qu'il y a au moins

deux

méridiens importants.

Le méridien est cité dans

la

dalle de Coume Sourde. Sur le

côté face de la pierre, on peut lire : IN MEDIO LINEA UBI M SECAT LINEA

PARVAT

Le méridien est cité dans

la

dalle de Coume Sourde. Sur le

côté face de la pierre, on peut lire : IN MEDIO LINEA UBI M SECAT LINEA

PARVAT

Ce qui peut se traduire par :

AU MILIEU DE LA LIGNE OU M (Méridien)

COUPE LA PETITE LIGNE

Les méridiens de Saint‑Sulpice et de l'ancien Observatoire de

Paris traversent le Razès non loin du

tombeau des Pontils

et de la

bergerie Paris.

Les méridiens de Saint‑Sulpice et de l'ancien Observatoire de

Paris traversent le Razès non loin du

tombeau des Pontils

et de la

bergerie Paris.

Henri Boudet

en parle de façon détournée en parlant de

l'Observatoire de Paris

Henri Boudet

en parle de façon détournée en parlant de

l'Observatoire de Paris

De façon très discrète,

les Bergers d'Arcadie II

de

Poussin

semblent liés au

méridien de Paris

De façon très discrète,

les Bergers d'Arcadie II

de

Poussin

semblent liés au

méridien de Paris |

|

Les

méridiens et le Serpent Rouge |

|

Aussi bien le méridien de Saint‑Sulpice que celui de

l'Observatoire,

tous deux possèdent des liens avec l'affaire de Rennes et

c'est pour cela qu'ils sont souvent confondus. En fait il

semble que les deux lignes soient importantes et

le

Serpent Rouge le confirme puisqu'il nous

amène très clairement sur le méridien de Saint‑Sulpice tout

en finissant par une allusion à

Charles Perrault, le

frère de l'architecte de l'Observatoire.

Le méridien est une pièce

fondamentale dans le puzzle de Rennes‑le‑Château. Pour s'en

convaincre il suffit de lire le Serpent Rouge à la

strophe 5 :

|

Rassembler

les pierres éparses, œuvrer de l'équerre et du

compas pour les remettre en ordre régulier,

chercher la

ligne du méridien en allant de l'Orient à

l'Occident, puis regardant du Midi au Nord,

enfin en tous sens pour obtenir la solution

cherchée, faisant station devant les quatorze

pierres marquées d'une croix. Le cercle étant

l'anneau et couronne, et lui le diadème de cette

REINE du Castel |

Où à la

strophe 9 :

|

Commencé

dans les ténèbres, mon voyage ne pouvait

s'achever qu'en Lumière. A la fenêtre de la

maison ruinée, je contemplais à travers les

arbres dépouillés par l'automne le sommet de la

montagne. La croix de crète se détachait

sous le soleil

du midi, elle était la quatorzième et la

plus grande de toutes avec ses 35 centimètres!

Me voici donc à mon tour cavalier sur le

coursier divin chevauchant l'abîme. |

Mais aussi à la

strophe 10 :

|

Vision

céleste pour celui qui me souvient des quatre

œuvres de Em. SIGNOL

autour de la

ligne du Méridien, au chœur même du

sanctuaire d'où rayonne cette source d'amour des

uns pour les autres, je pivote sur moi‑même

passant du regard la rose du P à celle de l'S,

puis de l'S au P... |

|

|

Le

Méridien de Paris et Boudet |

Il faut lire et relire

Boudet et

sa

Vraie Langue Celtique pour s'apercevoir

combien son livre jongle avec les concepts. Car il faut un sacré

tour de force pour arriver à citer l'Observatoire de Paris

en parlant du Cromleck de Rennes‑les‑Bains, le tout sans

éveiller l'attention sur ce fameux méridien de Paris.

On peut ainsi apprécier en page 268 :

|

[...] Les fontaines

enfermées dans l'enceinte du Cromleck sont fort

nombreuses : trois sont thermales à des degrés

divers de température. La source dite du Bain‑Fort,

possède une température de + 51 degrés centigrades,

tandis que les deux autres, dites de la Reine et du

Bain‑Doux, atteignent + 41 et + 40 degrés

centigrades.

Il est facile d'apprécier la profondeur

extrême du siphon amenant à la surface du sol cette

eau minéralisée et élevée à ces degrés de chaleur.

On sait généralement que la température varie d'une

manière fort sensible dans l'intérieur de la terre,

suivant les différentes profondeurs auxquelles on

peut atteindre. En prenant pour point de départ les

caves de

l'Observatoire

de Paris, qui sont à vingt‑huit mètres

au‑dessous du sol, et où le thermomètre marque

constamment + 11 degrés centigrades, on trouve en

moyenne un degré de plus de chaleur pour chaque

trente mètres de profondeur, en pénétrant plus avant

dans l'intérieur de la terre. L'eau du Bain‑Fort

marquant + 51 degrés centigrades, qui se réduisent à

40, puisqu'il faut retrancher les onze degrés

constants marqués par le thermomètre à vingt‑huit

mètres au‑dessous du sol, dans les caves de

l'Observatoire de Paris, le point de

profondeur extrême du siphon serait à peu près à

douze cent trente mètres, abstraction faite

cependant de toute déperdition de chaleur produite

par des causes secondaires et accidentelles. Quant

aux sources de la Reine et du Bain‑Doux, leur degré

de température accuserait neuf cent trente et neuf

cents mètres de profondeur. [...]

Extrait de "La vraie

langue celtique" |

Quel étrange calcul, car il y a une sévère erreur de

raisonnement. Si on considère que la température de l'eau du "Bain‑Fort"

est de 51° à la surface, comment peut‑elle être de 40°

à 28m

de profondeur ? Car selon Boudet il faut retrancher 11°

puisque c'est la température constante à 28m. Ce

raisonnement voudrait dire que l'eau se réchauffe en remontant

puisqu'elle aurait 40° à 28m de profondeur puis 51° à sa

surface...

Ces déductions

absurdes continuent puisqu'à partir de la notion de 1° de

plus par 30 m de profondeur Boudet trouve une source à

1230 m. Comment peut‑il arriver à un pareil calcul en

partant de 40° à 28 m et en ajoutant 1°

tous les 30 m. La connaissance de 1230 m ne peut

se déduire que si l'on connaît la température de l'eau à sa

source... Le calcul qu'il fait est en fait 41 x 30 =

1230 m comme si l'eau démarrait à 0° et se réchauffait en

remontant, en prenant 1° tous les 30 m...

En fait, comme d'habitude,

Boudet fait ici une erreur très grossière pour nous alerter. Car

si on observe son style, certains nombres sont en chiffre et

d'autres sont en lettres. L'objectif est bien sûr de concentrer

le lecteur vers ces 4

nombres

51, 41, 40 et 11

qui doivent avoir une seconde signification. Il faut dire que

cette suite possède des propriétés étonnantes :

Serait‑ce un hasard de la

numérologie ? Si on aligne les chiffres

51 41 40 11 et

qu'on les additionne on obtient

17 un nombre bien connu de l'énigme :

5

+ 1 + 4 + 1 + 4 + 0 + 1 + 1 = 17

(Nombre remarquable) |

|

Rappelons aussi que ces trois températures sont retrouvées

dans une suite de chiffres romains au bas de

la dalle de Blanchefort puisqu'en formant les groupes : LI XLI XL

on obtient les nombres : 51, 41, 40 |

|

|

D'autre part, en réorganisant les chiffres et en effectuant la

somme des couples on a :

51, 44, 01

ce qui

donne : 5+1, 4+4, 0+1 d'où

681 ...

Il est clair que derrière

ces jeux de chiffres, Boudet

veut nous faire comprendre l'importance toute particulière du

Méridien de Paris, le méridien 0 qu'il faut associer à 681. |

Pour

comprendre pourquoi

les frères Perrault sont importants dans l'affaire de

Rennes, il suffit de lire la dernière strophe du

Serpent

Rouge car rien n'y est

cité au hasard : |

|

Mon émotion fut grande,

"RETIRE MOI DE LA BOUE" disais‑je, et mon réveil fut immédiat.

J'ai omis de vous dire en effet que c'était un songe que j'avais

fait ce 17 JANVIER, fête de Saint SULPICE. Par la suite mon

trouble persistant, j'ai voulu après réflexions d'usage vous le

relater un conte de

PERRAULT. Voici donc Ami Lecteur, dans les pages qui

suivent le résultat d'un rêve m'ayant bercé dans le monde de

l'étrange à l'inconnu. A celui qui PASSE de FAIRE LE BIEN ! |

|

Cette allusion au conteur

Charles Perrault est bien sûr destinée à attirer la

curiosité du lecteur sur ce personnage et surtout sur son frère,

Claude Perrault, architecte de l'Observatoire et donc du

méridien de Paris.

|

|

Qui était Charles Perrault ?

Charles Perrault (1628‑1703)

est le septième enfant d'une famille aisée de quatre frères. Il

fit des études de droit et après une première œuvre burlesque,

"Les Murs de Troie"', il entra en

1654 comme commis chez

son frère aîné Pierre Perrault, receveur général des

finances de Paris. Il fut alors remarqué par ses poèmes "les

Odes au Roi". Nommé commis auprès de

Colbert en

1663

puis conseiller de Louis XIV, il devint Premier commis

des bâtiments du Roi en 1665. En

1671 il entra à

l'Académie française et s'opposa à Boileau dans la célèbre

querelle des Anciens (à leurs têtes Boileau, partisans des

auteurs antiques) contre les Modernes en

1687. Chancelier

de l'Académie, il devint bibliothécaire en

1673. |

Charles Perrault (1628‑1703) |

|

Sa

célébrité tient aujourd'hui de

ses contes de la Mère l'Oye

(1697)

inspirés de l'imaginaire médiéval légendaire et chevaleresque.

L'art de Charles Perrault est d'avoir su reprendre dans

une prose faussement naïve des histoires transmises

traditionnellement par voie orale et intégrées dans

l'inconscient collectif. Il

transforma le conte populaire en réalisant un chef‑d'œuvre de

la littérature universelle et il sauva de l'oubli huit récits

traditionnels, aujourd'hui incontournables comme Cendrillon, le

petit Poucet, le petit Chaperon rouge, le Chat botté, etc...

Il

est aussi très intéressant de noter à partir de sa biographie,

les rapports étroits qu'il eut très probablement avec le

pouvoir, les finances royales et

Colbert. Il suivit très

certainement de près

l'affaire d'État du Surintendant des

finances Nicolas Fouquet

que l'on sait aujourd'hui fortement impliquée dans l'affaire

de Rennes. Était‑il dans quelques confidences de

Colbert

ou de

Fouquet, confidences qu'il sut

transmettre à son frère

Claude Perrault ? |

|

Qui était

Claude Perrault ?

Claude Perrault (1613‑1688)

naquit à Paris et fut le troisième

fils d'une famille bourgeoise.

Deux frères suivront, Nicolas et Charles, mais les

frères Perrault, Claude et Charles, demeureront très liés

toute leur vie durant.

Claude Perrault était un ingénieur

infatigable. Il étudia d’abord la médecine à la Faculté de

Paris. Docteur en

1641, il exerça pendant près de 25 ans. Parallèlement,

Colbert créa l'Académie des Sciences à la fin de l'année

1666.

|

Claude Perrault (1613‑1688) |

|

Or, à cette époque, Charles Perrault

était le commis de

Colbert et ses fonctions l'amenaient à gérer tout ce qui

concerne l'Art et les sciences. Il

put ainsi introduire son frère

Claude, scientifique passionné, dans ce petit monde

d'intellectuels proche de Louis XIV.

Finalement,

Claude et Charles Perrault feront tous deux leur carrière au service

de Colbert et du Roi.

Claude Perrault se rapprocha de savants célèbres comme

Huygens, Roberval (mathématicien), ou Pecquet (médecin). Cet

environnement le dynamisa, portant son intérêt sur

l'Histoire naturelle, mais aussi sur la physiologie animale et

humaine, la physique et l’art des machines.

Il entra à l'Académie des

sciences et du Conseil des bâtiments en 1673 et fut

chargé par Colbert de traduire "De architectura de Vitruve".

Cette étude donnera naissance à un nouveau traité célèbre.

Il publia ensuite en 1683 "L'Ordonnance

des 5 espèces de colonnes selon la méthode des anciens" provoquant une grande polémique.

On lui doit avec l'aide de

Charles Le brun et

Louis Le Vau, la colonnade de la façade orientale du

Louvre,

les plans de l'Observatoire de Paris (1667‑1766), le Château de Sceau, et

l'Arc de triomphe du faubourg Saint‑Antoine qui sera

abandonné. Claude Perrault proposa même une reconstitution du

Temple de Jérusalem.

A la

fois médecin de profession, anatomiste, savant et architecte, le

scientifique décédera d'une infection en 1688 à Paris

après avoir disséqué un chameau au Jardin des Plantes.

|

|

Mansart et Claude Perrault à droite ‑ par

Philippe de Champaigne 1656 |

|

La Vierge de l'Observatoire |

Il existe de nombreuses rumeurs sur la découverte d'une

petite chapelle sous l'Observatoire de Paris. Cette chapelle

aurait abrité une statuette, une Vierge que l'on appelle aussi :

"Nostre

Dame de dessous terre".

Ces propos viendraient de Claude Perrault

lui‑même dans un rapport qu'il envoya au cabinet du Roi lors de

la construction des fondations du bâtiment. Il aurait même

évoqué le terme de "caveau illustre".

Une autre source nous

dit que c'est Camille Flammarion qui découvrit

également cette

statuette, et cette affirmation peut se lire dans :

" Le

mystère des cathédrales "

de

Fulcanelli.

Voici ce qu'il écrit... |

|

"Nous

contemplâmes, à notre tour, la petite Nostre‑dame

dessous terre, symbole de la pierre brute du Grand

art, lors d'une mémorable exploration des

souterrains, au mois de juillet 1936, en compagnie

de trois excellents amis et d'un fonctionnaire à qui

nous dûmes cette exceptionnelle faveur. Que tous

quatre, ici, soient derechef et Chaleureusement

remerciés."

Extrait " Le mystère des cathédrales " de Fulcanelli |

Comme dans toute légende ou rumeur, il faut aussi se tourner vers

l'Histoire officielle. L'Observatoire fut construit sur

des catacombes et les fondations furent noyées dans les

tunnels souterrains. Or, il existe un plan des caves

élaboré lors des travaux et indiquant l'emplacement

exacte d'une Vierge. La statuette est aujourd'hui

exposée à l'Observatoire.

Claude Perrault aurait‑il trouvé une petite chapelle avec cette

statuette ? C'est fort possible. Les terrains appartenaient à

certaines congrégations religieuses qui auraient pu parfaitement

utiliser les galeries souterraines comme chapelle et ossuaire.

Pourquoi alors tant de mystères autour d'une découverte qui

finalement semble banale ? Fallait‑il que Claude

Perrault justifie l'importance de ce Méridien posé

exactement à l'endroit de la Vierge ? Avait‑il

peur que l'on déplace cette ligne de référence ? |

Notre Dame de dessous terre

Observatoire de Paris |

|

En lisant Fulcanelli,

tout se passe

comme si le Méridien de Paris devait être à cet endroit et pas

ailleurs. La découverte d'une Vierge sous

l'Observatoire n'aurait donc été qu'un moyen de justifier une fois

pour toutes la position de la ligne imaginaire.

Il est vrai qu'à cette époque un autre

méridien était en concurrence, celui de l'église Saint‑Sulpice

de Paris... |

|

Les plans de l'observatoire qui sont

l’œuvre de Claude Perrault, frère de

Charles Perrault, auteur des contes de « Ma Mère l’Oye » porte aussi une symbolique

très forte. Il faut rappeler que les deux frères sont affiliés à une société secrète « Angélique » et aussi à la première loge

maçonnique pionnière « Les Chevaliers Errants ». Ils ont aussi une vénération pour le

21 juin, date la plus fréquente du

solstice d'été, et utilisent ce jour pour déposer soit un recueil de conte, soit une étude. Le 21 juin est aussi le jour où les

repères sont pris sur le terrain pour la construction de l'Observatoire. L’ensemble des bâtiments respecte la règle du célèbre Nombre

d’Or, en clair tout participe à une symbolique ésotérique très appuyée tournée vers les rythmes solaires. L'Observatoire est en

réalité un temple qui de plus eut les faveurs de Louis XIV. Il est vrai que le Roi soleil est la représentation incarnée d’Apollon

dans toute sa lumineuse splendeur... |

|

Le puits zénithal, un lieu sacré

il

semble que le lieu voulu pour l’implantation de l’Observatoire soit plus pour son sous‑sol que pour l’espace en surface utile aux

observations et aux calculs stellaires et solaires. Le sous‑sol choisi est celui de très anciennes carrières, aménagées en catacombes

et en une véritable citadelle souterraine aux labyrinthes multiples, bien connues à l’époque par des initiés de différentes tendances

ésotériques.

Perrault tenait à ce que l’édifice majeur

soit axé sur son puits zénithal et non l’inverse. Il y eut aussi de bien curieuses consolidations des sous‑sols et un rapport royal de

l’époque (de C. Perrault au Cabinet privé du Roi ‑A.R. Pierre Coute N’ 678‑orc 71) fait mention de découvertes de cours d’eau

souterrains, de ramifications profondes et de caveaux illustres dont les issues furent terrassées et d’autres soigneusement

dissimulées pour des raisons de travaux ultérieurs

Autre information : il était clairement

noté (doc. R.B.R. Fn XXXII) la formule suivante « l’endigue profond du ru

SAYX (anagramme

de AXYS ou AXIS... AXE) à présent sous machinerie ». Le mystère continue avec une liste

exhaustive d’objets remontés pour les collections royales lors de ces travaux souterrains. Plus insolite encore, il est établi une

seconde liste concernant des objets, mobiliers et écritures qui furent « rangés et enfouis » sous les fondations... et de plus par

volonté royale ! Une des trois copies de ce royal et insolite document est encore partiellement lisible aujourd’hui. Perrault explique

à un certain « Sire Ulisse Charde et ses frères » l’utilité historique de bâtir autour du puits zénithal afin de conserver intact

l’accès à la cavité souterraine qui sera connue sous le nom de « Nostre Dame Soubsterre ».

Le lieu noté «

antyque Chaspel »

était accessible par des escaliers à vis et on pouvait y contempler une petite

Vierge retrouvée lors des travaux. La

découverte dut choquer, car on affirmera plus tard que ce sont les constructeurs du lieu qui la commandèrent en terre cuite et la

déposèrent dans un réduit au niveau des souterrains de l’observatoire. Certains grands alchimistes considérèrent cette crypte comme

seule capable d'offrir les moments propices aux différentes phases du Grand Œuvre, un lieu connu sous le vocable de « Pierre brute

du Grand Art ». On peut aussi lire (doc R.B.R) que deux ans auparavant, le site souterrain qui deviendra celui de l’Observatoire

Royal aurait reçu de prestigieux visiteurs, curieux, et savants, parmi lesquels messieurs Reynaud Levieux,

Nicolas Poussin et des notables religieux.

La profondeur du puits zénithal fut fixée à

28 mètres et la hauteur du bâtiment à

27 mètres, ce qui donne une hauteur totale de

55 mètres. L’utilité première

prévue pour l’observation stellaire fut rapidement délaissée, et ce ne sera qu’en

1851 que Foucault réalisera sa seconde

expérience du pendule rendue célèbre par Umberto Eco. Puis ce sera pour

Foucault, en

1862, la première détermination de

la vitesse de la lumière.

Le lieu de l'Observatoire semble

décidément hautement symbolique et plusieurs sociétés plus hermétiques que savantes, connues un peu plus tard sous le nom de

« Sociétés du Brouillard » ne manquèrent pas de sacraliser l'endroit... |

|

La

famille Cassini

est incontestablement liée à l'histoire de

L'Observatoire

Royal. Tout commença lorsque

Colbert

fit venir du comté de Nice un scientifique encore inconnu :

Jean‑Dominique Cassini

(1625‑1712).

Louis XIV lui confiera

immédiatement la responsabilité de l’Observatoire. Ce sera aussi le

début d’une véritable dynastie

qui gérera l'Observatoire durant plus de

120 ans,

de 1667

jusqu'à la Révolution.

4 générations de

Cassini se succédèrent jusqu'en

1793.

L'observatoire de Paris fut placé dès ses débuts sous la tutelle

de l'Académie des sciences. Il n'y eut donc aucune fonction

officielle de Directeur ni aucun budget alloué. Les astronomes

qui désiraient travailler ou venir faire des observations

devaient apporter leurs propres matériels ou solliciter des

aides provenant soit de l'Académie, soit du Roi, soit d'un

mécène. Il faut attendre 1771 pour que

Louis XV attribue officiellement à Cassini de Thury

(Cassini III) le poste de Directeur de l'Observatoire.

Les Cassini apportèrent

énormément dans la recherche astronomique et géodésique. Depuis

sa fondation, l'Observatoire servit d'habitat à cette famille qui travaillait sur place avec

une petite équipe de scientifiques très choisis.

Dans l'ordre chronologique, on

trouve :

Jean‑Dominique Cassini

(Cassini I) :

De

1669 à

1712 il travailla avec de

grands astronomes comme

Huygens

ou

Roëmer.

L'abbé Jean Picard

y effectua une mesure du degré terrestre faisant naître une

nouvelle science :

la

géodésie.

Jean‑Dominique Cassini

(Cassini I) :

De

1669 à

1712 il travailla avec de

grands astronomes comme

Huygens

ou

Roëmer.

L'abbé Jean Picard

y effectua une mesure du degré terrestre faisant naître une

nouvelle science :

la

géodésie.

Jacques Cassini

(Cassini

II) :

Son fils prend la suite de

1712 à

1756. L'Observatoire est

alors dirigé par l'Académie des sciences et son Directeur

règne en maître.

On lui doit des travaux sur la figure de

la Terre.

Jacques Cassini

(Cassini

II) :

Son fils prend la suite de

1712 à

1756. L'Observatoire est

alors dirigé par l'Académie des sciences et son Directeur

règne en maître.

On lui doit des travaux sur la figure de

la Terre.

César‑François Cassini

(Cassini III

aussi appelé

Cassini de Thury) :

Le petit fils prend la direction de

1756

à

1784.

C'est l'époque des recherches cartographiques. Il

dressera la célèbre carte du royaume de France à l’échelle du

1/86400°

César‑François Cassini

(Cassini III

aussi appelé

Cassini de Thury) :

Le petit fils prend la direction de

1756

à

1784.

C'est l'époque des recherches cartographiques. Il

dressera la célèbre carte du royaume de France à l’échelle du

1/86400°

Jean‑Dominique, comte de Cassini

(Cassini IV) :

L'arrière‑petit‑fils subit la Révolution française

et dirigea l'Observatoire à partir de

1784.

Il

terminera les travaux

cartographiques de la France, mais étant

monarchiste,

il démissionnera en

1793.

Jean‑Dominique, comte de Cassini

(Cassini IV) :

L'arrière‑petit‑fils subit la Révolution française

et dirigea l'Observatoire à partir de

1784.

Il

terminera les travaux

cartographiques de la France, mais étant

monarchiste,

il démissionnera en

1793.

La branche française de la famille Cassini

s'éteindra finalement avec la disparition du dernier des 5

enfants, Alexandre Henri‑Gabriel,

vicomte de Cassini (1781‑1832), juriste et botaniste. |

|

Jean Dominique Cassini

(1625‑1712)

Il

fut un astronome d'exception et contribua au

développement de cette science en matière d'instrumentation et

d'observations.

Grâce aux

expériences faites sur la méridienne, il étudia la réfraction

atmosphérique et les éphémérides solaires. Cassini travailla

également sur la mesure de la parallaxe du Soleil afin de

trouver les dimensions exactes du système solaire.

Dès

1663,

Colbert

démontra au Roi de France l’urgence d’établir « des cartes

géographiques de la France plus exactes que celles qui ont été

faites jusqu’ici ». |

Jean Dominique Cassini (1625‑1712) |

|

Un fait qui pourrait

avoir toute son importance dans l'énigme, Jean‑Dominique Cassini fut, de par sa fonction de géographe du Roi, en

1681 près de

Rennes‑les‑Bains, très exactement sur le

col de la Sals, pour calculer le point de passage du méridien 0.

En

1696, Cassini est à Paris et malgré son âge avancé, il se

lance dans la réalisation de cette œuvre colossale commandée par Louis XIV :

"la Carte de la France". Il sera aidé de quelques

collaborateurs comme son fils Jacques et son neveu Giacomo

Filippo Maraldi.

La réalisation de cette carte sera exécutée et terminée par ses descendants, son

fils Jacques (Cassini II), son petit‑fils, César‑François

(Cassini III) et Jean Dominique (Cassini IV). La carte sera

finalement présentée par ce dernier devant la Constituante en

1790. Le document comprend 182 planches et représente

132 ans de travail ininterrompu.

Pour accomplir ce résultat, il fallut parcourir tout le territoire en prenant des mesures et des visées basées sur la méthode de

triangulation. La moindre erreur était fatale et pouvait engendrer des erreurs difficiles à corriger.

À la fin de sa vie, Jean‑Dominique Cassini

est aveugle, mais il écrit malgré tout ses mémoires qui seront

publiées en 1710. Il meurt à Paris le 14 septembre

1712, à 87 ans. Il est enterré dans l’église

Saint‑Jacques du Haut Pas, avec cette seule épitaphe :

“ Jean Dominique Cassini ‑ Astronome ”.

On retiendra des Cassini

la première carte de France

fidèle à la réalité, mais aussi des zones d'ombres accompagnant plusieurs mystères.

|

|

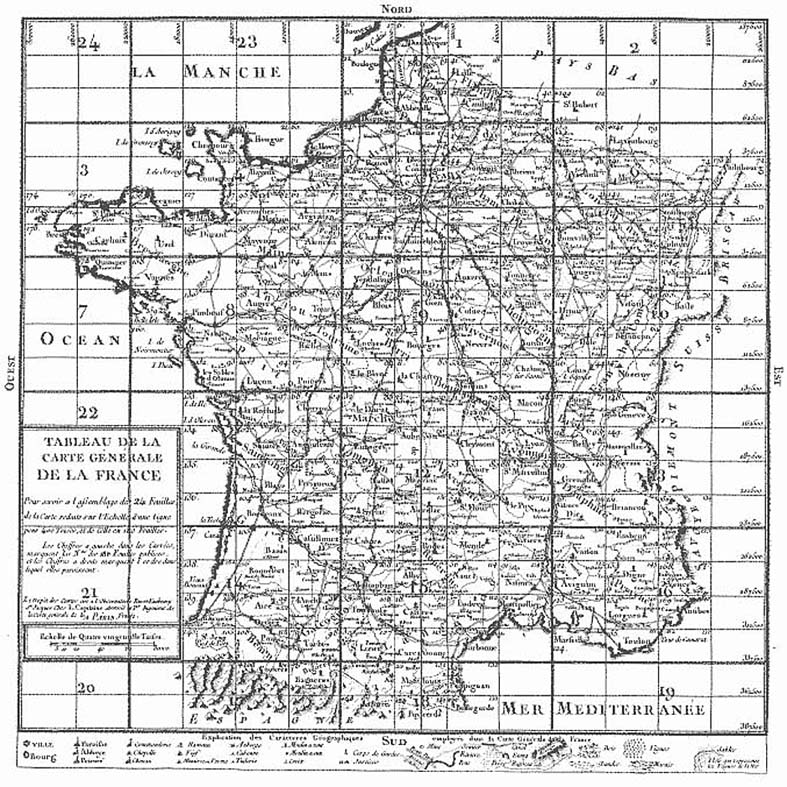

La carte de Cassini générale découpée en

182 planches |

|

Encore des mystères ?

Derrière

cette dynastie de scientifiques se cache un secret. Il faut

d'abord savoir que les

4 Directeurs successifs furent membres de l'Angélique,

une société secrète dans laquelle ils occupèrent des fonctions

importantes de maîtrise (Archives Angéliques ‑ Barret

et Mitlot 1825 éd. Colonnes)

Mais ce n'est pas tout. Durant leur

dynastie, ils écrivirent des documents très particuliers et

personnels, dans lesquels on pouvait trouver des détails sur

leurs travaux de cartographie et notamment autour du Méridien de

Paris. Ces documents qui ne furent jamais publiés (il y sans doute des raisons à cela) sont appelés

"Cahiers Méridiens". Surtout, il est

intéressant de lire dans leurs notes que les

Cassini attachaient

une importance toute particulière à certains sites

archéologiques situés autour de la méridienne.

Les astronomes vont d'ailleurs plus loin dans leurs études, puisqu'ils qualifient ces sites de

primordiaux et sacrés selon leur propre

terme. Ces notes mystérieuses

sont également accompagnées de détails et de chronologies

insolites, et d'une liste de mobiliers anciens ou archéologiques

qu'ils appelaient "engins"...

Cette série de « Cahiers Méridiens »

(dont il ne resterait que les N° 3, 6 et 7) s’agrémenta tout au long des études des directeurs Cassini. Il était entre autres question

de relevés accentués sur certains points du territoire : on y note une insistance remarquable sur des sites dits archéologiques situés

uniquement sur la méridienne de Paris. Ces sites entreront plus tard dans différents travaux indexés sur des événements liés à notre

Histoire et surtout à des « histoires » qui seront vite classées à la rubrique ésotérique et insolite. Les Cassini insistèrent tout au

long de leur série de cahiers sur le fait de ne jamais oublier ces sites, les dénaturer, ni les éloigner de leurs fonctions

primordiales et « sacrées » (selon le terme qu’ils choisirent). Non seulement ils dressèrent scrupuleusement un état des lieux sans

rapport avec la topographie du méridien de Paris, mais ils joignirent à leurs remarques des détails et des chronologies pour le moins

curieux. De plus ils constituèrent des collections d’objets archéologiques qu’ils appelèrent « engins » et « machines antiques ». Les

plus grandes parties des collections et archives « Cassini » se trouvent encore dans le Sud de la France et non à Paris à la BN, ni

aux archives de l’Observatoire. C’est sur une partie de ces archives conservées vers Perpignan que travaillera le préfet Xavier

Richard

qui écrira en 1936 le monumental et incontournable «

ELEUSIS ALESIA » sur lequel en page 119, il

réutilise le tracé « Cassini » pour les sites proches de l’Observatoire ainsi que sur le passage de la méridienne au Nord et au Sud :

Groslay, Montmagny, Deuil, Saint‑Denis, Arcueil et L’Hay, des sites sur lesquels les Cassini travaillèrent hors propos de leurs

fonctions... |

|

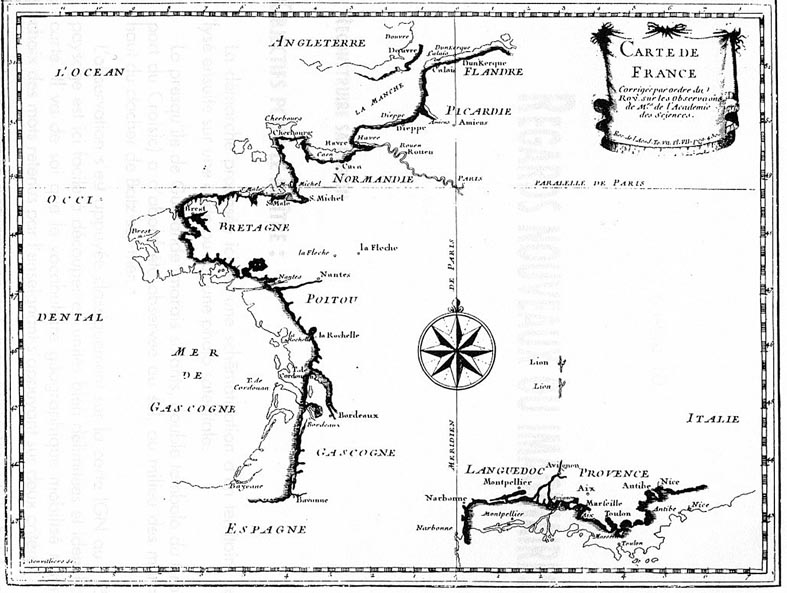

Carte de la France corrigée par ordre du Roy, sur les observations des Messieurs de l'Académie des Sciences par de La Hire et présentée au Roi en

1682. Cette carte mystérieuse présente des résultats qui ne seront connus que 30 ans plus tard...

C'est la première carte utilisant le méridien

de Paris comme méridien de référence. La

Carte de France corrigée

due aux astronomes de l’Académie des sciences, Jean Picard (1620‑1682) et Philippe de La Hire (1640‑1718) redessine les contours de la

France. Ceux‑ci offrent alors une configuration d’ensemble beaucoup plus proche de la réalité (le format de la carte originale est

265x360 cm). La superficie du pays s’en trouve réduite par rapport aux tracés de Guillaume Sanson (1679). Cela fit dire à Louis XIV

que l’Académie des sciences lui coûte cher ! |

|

Ajoutons à ceci

le mystère de l'élaboration de la carte de France.

Lorsque l'on s'attarde sur la chronologie et la présentation d'une carte comparative, on s'aperçoit que des résultats formidables sont

présentés en 1682, seulement après 3 ans d'étude, alors qu'il faudra attendre 65 ans pour accéder aux chaînes de triangulation

indispensables pour redessiner les côtes.

Comme nous le verrons plus loin, tout ceci débouche sur une véritable affaire qui

se cristallise toujours autour des mêmes thèmes : méridiens, mobiliers archéologiques, balisages, sacralisation, géométrie secrète,

etc.... |

|

La société

Angélique

Un cercle de personnage bien connu...

Et

voici comment après avoir étudié les

Cassini liés à

l'Observatoire de Paris, on revient pleins feux sur tout un

groupe de personnages bien connus dans l'affaire de

Rennes‑Le‑Château. Car la

Société Angélique

qui se faisait appeler aussi "le Brouillard"

est une société secrète artistique et littéraire qui avait pour

membre des artistes et des écrivains aussi célèbres que :

Eugène Delacroix,

Jules Verne, Gérard de Nerval, Frédérique Mistral ou même

Hergé (Ses fameuses oranges bleues seraient une

allusion poétique aux pommes bleues...)

La Société

Angélique fut fondée au XVIe siècle par un

imprimeur lyonnais Sébastien Greif qui se faisait

appeler : "Gryphe". Originaire de Wurtemberg, il s'installa à

Lyon en 1522. Sans doute à cause de son pseudonyme, il

choisit le griffon

comme emblème, symbole que l'on associe facilement au sphinx.

Faut‑il y voir alors un lien avec la Sphinge peint par Ingres

et dont la signature comporte un N inversé ? Il faut

savoir que Ingres et Delacroix se connaissaient et

s'appréciaient.

Selon

Grasset d’Orcet, l’imprimeur allemand, Gryphe était entouré

de nombreux savants et auteurs affiliés à cette organisation. La

Société Angélique utilisait comme code pour les initiés une

sorte de cabale phonétique complexe basée sur "La langue

des oiseaux".

Le livre clé

de cette société secrète est : "le Songe de Poliphile",

achevé en 1467 par Francesco Colonna, un

dominicain né à Venise en 1433. Il fut réédité par Jacques

Kerver en 1553 et en 1561 il fut légèrement corrigé. Très

curieusement il inspira des peintres comme

Poussin ou Lesueur

mais aussi Claude Perrault.

Charles Nodier,

supposé grand maître du

Prieuré de Sion selon les

documents Lobineau,

fut également très

imprégné par ces textes et créa ses rêveries apocryphes.

Gérard de Nerval ne fut pas non plus épargné.

Enfin, la

Société Angélique eut des liens étroits avec la

Rose‑Croix qui se démontrent par la similitude entre le

symbole de la Rose‑Croix paru en 1616 : "un

serpent enlaçant une ancre" et le dauphin du "Songe de

Poliphile" |

|

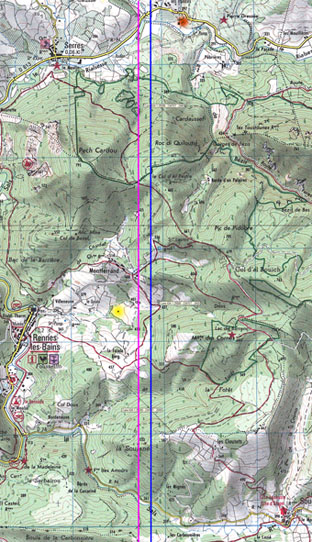

Les méridiens dans le Razès |

|

Les points de passage

Contrairement à certaines croyances, les

deux méridiens ne traversent pas la

bergerie Paris ou

le tombeau des Pontils,

mais ils n'en sont pas loin :

Le méridien de

Saint‑Sulpice

à Paris(en

rose)

est placé à :

2° 20' 05.49" E

Le méridien de Paris

(en

bleu)

est placé à :

2° 20' 11.37"

E

La

bergerie Paris (en

jaune)

est à :

42° 55' 17 N

2° 19' 56 E

Le

tombeau des Pontils (en

rouge)

est placé à :

42° 56' 59 N

2° 20' 27 E |

|

|

Le méridien

et les bergers d'Arcadie de Poussin

Prouvé scientifiquement par radiographie,

le bâton droit des

Bergers d'Arcadie

fut

peint en premier. Or ce détail représente un non‑sens dans l'art de

la composition picturale. Ce bâton qui passe derrière la tête du

berger n'aurait jamais dû servir de guide à la composition, à

moins que sa position soit fondamentale.

Nicolas Poussin,

maître incontesté du XVIIe siècle poursuivait donc un

but très précis.

C'est une évidence, ce bâton représente un

repère très important et le plus naturel est bien sûr de

l'assimiler au méridien de Paris. D'ailleurs son tracé

parfaitement rectiligne prouve une volonté de l'artiste à

montrer cet objet pour toute autre chose qu'un vulgaire attribut

de berger. |

|

Photo Infra Rouge montrant les

sous‑couches de la peinture (photo

P. Merle)

Remarquez le bâton droit qui ressort sur le visage du

berger,

prouvant qu'il a été peint avant le personnage

Ce détail est également perceptible sur la peinture réelle

|

|

Une autre coïncidence extraordinaire

doit être citée :

Le bâton passe exactement sur le cou du berger, or il existe au

bord du méridien 0, au nord de Montferrand, un lieu au

non évocateur "Le Col d'Al Pastre" |

|

Pourtant il y a problème à cette thèse et elle est de taille. Si

l'on admet que Poussin a utilisé le

méridien de Paris pour composer

sa toile, comment a‑t‑il pu intégrer un repère cartographique

qui fut crée 2 ans après sa mort en

1665, par

Claude Perrault en

1667 ?

Mais, si cette thèse aboutit

à une contradiction évidente du fait de la chronologie des

évènements, il faut peut‑être poser le problème autrement :

Et si

Poussin avait

créé pour le besoin de sa toile un repère fondamental ? Peut‑on

imaginer que le maître ait créé un méridien placé d'une manière

telle qu'un codage d'une logique extrême vienne ensuite

naturellement compléter la peinture. Nous savons que

Nicolas

Fouquet et

Charles Perrault étaient proches du fait de leur

fonction à Paris. Claude Perrault

aurait‑il hérité de quelques confidences de

Nicolas Poussin

via Fouquet et son frère Charles ? L'architecte aurait‑il, en

hommage au peintre, concrétisé ce méridien qu'il posa très

exactement là où Poussin l'avait conçu. Nous aurions alors

aujourd'hui un repère topographique construit sur la plus belle

toile du maître, ouvrant ainsi des pistes de recherches

passionnantes... |

|

Chronologie autour de l'Observatoire et du

méridien |

|

240 av. J.‑C.

‑ Erastosthène calcule le rayon

terrestre avec une précision de 10%

1663

‑

Colbert et Louis XIV décident d'améliorer la représentation cartographique du territoire français.

1665

‑ Quelques membres de la communauté scientifique élaborent le projet d'une "Compagnie des Sciences et des

Arts".

1666

‑

A la demande des astronomes, Louis XIV et Colbert mettent en

place "L'académie royale des sciences".

La première séance eut lieu le 22 décembre 1666.

1667

‑ Sous l’impulsion de l’Académie Royale des Sciences, l’Observatoire Royal de Paris est créé. Colbert fait venir du conté de

Nice l'astronome Jean‑Dominique Cassini (1625‑1712) qui devient directeur de l'Observatoire.

7 mars 1667

‑ Achat du terrain qui

accueillera le bâtiment de l'Observatoire

21 juin

1667 ‑

Claude Perrault et les mathématiciens tracent sur le terrain le futur emplacement de l'Observatoire orienté sur son méridien de

Paris

1668

‑ Début de construction de l'Observatoire sur les plans de Claude Perrault. Il sera terminé en 1678.

1670

‑ L’abbé Picard est désigné pour initialiser le projet de cartographie et devient l’instigateur du principe de la triangulation.

Il réalise une première étude mondiale en mesurant un arc de méridien terrestre de 130km

1681

‑ Colbert réclame impérativement des cartes géographiques de la France plus exactes que celles existantes. Jean‑Dominique

Cassini est à Rennes‑les‑Bains au col de la Sals pour des mesures.

1682

‑ De La Hire présente au Roi une mystérieuse carte de France corrigée sur recommandation des Messieurs de l'Académie et par

ordre du Roi

1696 ‑ Jean‑Dominique Cassini, malgré son âge avancé, se

lance dans la réalisation de la Carte de la France.

1718

‑

Le tracé de

la méridienne est achevé grâce à

Jean‑Dominique Cassini (1625‑1712), à son fils Jacques Cassini (1677‑1756)

et à Philippe de la Hire (1640‑1718)

1747

‑ Les triangulations appuyées sur la méridienne

vertébrale couvrent toute la surface du territoire. Une carte de France est alors possible.

1789

‑ La France voit son territoire entrer dans la forme géométrique d’un hexagone parfait.

1790

‑ Jean Dominique (Cassini IV)

présente devant la Constituante la nouvelle carte de France.

1792

‑ Jean Baptiste Delambre et Pierre

Méchain mesurent le méridien. Une expédition qui se terminera en

1798

La Convention

décide d'unifier les unités de mesure sur le territoire français

1795

‑ La Convention crée le système métrique.

1798

‑

Jean Baptiste Delambre et Pierre

Méchain terminent la mesure du méridien

3 juillet 1799

‑

Jean Baptiste Delambre et Pierre

Méchain présentent leurs travaux. Le mètre étalon

est défini et devient la base du système métrique qui deviendra international.

24 septembre 1803

‑ Les étalons du mètre, du kilogramme et toutes les règles qui ont servi aux

diverses mesures de la terre sont déposés à l’Observatoire National.

1834

‑ François Arago est Directeur de l'Observatoire de Paris

1851

‑ Foucault réalise dans le puits de l'Observatoire l'expérience du pendule "de Foucault".

1862

‑ Foucault détermine aussi dans ce même puits la vitesse de la lumière.

1884

‑ Le méridien 0 devient Greenwich et non Paris, défini sous l’égide d’une Convention Internationale.

1919

‑ l’Observatoire devient le centre mondial de l’Heure et du temps.

1994

‑ Jean Dibbet

dresse un monument à la mémoire d'Arago, une ligne imaginaire comprenant

135 médailles de

bronze.

|

|

|