|

|

Rennes‑le‑Château est entouré

de légendes et d'histoires merveilleuses. Celle

du

berger Ignace Paris est certainement l'une des plus

importantes, car elle est la résurgence d'un secret

enfoui depuis des siècles.

Cette belle histoire

participera à la

naissance d'une saga que l'on nommera plus

tard "l'affaire

de Rennes‑le‑Château" et que

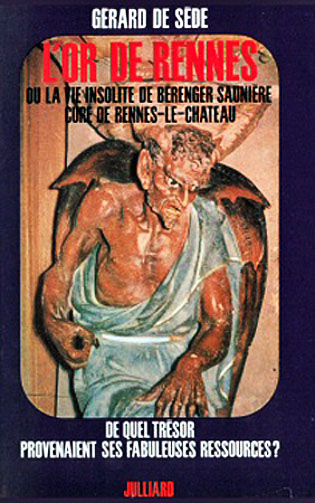

Gérard de Sède, magnifique romancier, divulguera au

public pour la première fois dans son livre "L'or

de Rennes ou la vie insolite de Bérenger Saunière"

paru en

1967.

|

|

|

Cette légende qui n'en

serait pas une si l'on se fit aux nombreux indices qui émaillent

les faits historiques liés aux deux Rennes, nous ramène en l'an

1645... |

|

L'histoire d'un berger... |

|

En

1645,

non loin de

Rennes‑le‑Château, un berger nommé

Ignace Paris mena ses brebis sur un domaine de

pâturage aux alentours. La campagne de cette région est rude

et le relief tourmenté. Alors qu'il les faisait paître, il

constata que l'une d'elles disparut. Il partit rapidement à

sa recherche, mais alors qu'il recherchait vainement

l'animal, il l'entendit bêler au fond d'un trou.

|

|

Ignace Paris

décida alors de se faufiler dans cette anfractuosité

pour sauver sa brebis, mais le passage était difficile et

dangereux. Dans l'obscurité la plus totale, il essaya de se

repérer en tâtonnant, tel un aveugle. Alors qu'il rejoignit

la brebis dans une sorte de grande cavité, son esprit fut

rempli d'effroi et d'enchantement. D'un côté, il venait

d'explorer de ses mains un ensemble de squelettes et de

crânes ; de l'autre, il caressait par poignées entières

d'innombrables pièces d'or par terre et dans des coffres.

On peut imaginer la surprise et la peur

de ce pauvre berger qui ne s'attendait certainement pas à

une telle découverte. Sans doute pour prouver au monde

extérieur sa trouvaille, mais peut‑être aussi pour se

rassurer, il décida de remplir la capuche de son manteau de

pièces d'or et se redirigea vers la sortie en poussant tant

bien que mal sa brebis au‑dehors. La tâche était d'autant

plus difficile, car l'animal était certainement blessé.

Le chemin dangereux et étroit

ne manqua pas d'écorcher le

berger contre les parois. Arrivé

à l'air libre, il camoufla la sortie de bois mort et partit

annoncer la nouvelle aux habitants du village.

Que devint le petit berger héritier d'un

lourd secret ? L'histoire ne le dit pas. Une première

version raconte que le berger, accusé de vol, fut conduit au

seigneur du domaine, le baron

Blaise de Hautpoul. Ce dernier séquestra Paris

et le soumit à la question pour connaître l'emplacement

exact du trésor. Mais le pauvre berger succomba à la torture

et Blaise de Hautpoul ne connut le secret que bien plus

tard.

Et si le berger avait gardé son secret et

le confia à l'un de ses des proches ? Le fait est que, et

ceci n'est plus une légende, Nicolas Pavillon, évêque

du diocèse d'Alet commença à engager des travaux très importants

dans sa ville d'Alet dès 1646. Or, il faut souligner

que l'évêque

prit sous son aile un fidèle compagnon qui deviendra

son secrétaire privé. Ce personnage se nommait François

Paris et était prêtre originaire du Razès. Peut‑on

alors imaginer que le secret remonta de Ignace Paris

à

François Paris pour finalement tomber dans les

oreilles de

Pavillon ? L'hypothèse est non seulement

séduisante, mais elle permet de corrober toute une série de

faits historiques liés aux mystères du Haut‑Razès et qui

remontent jusqu'à l'affaire

Nicolas Fouquet.

Le baron de Hautpoul

connaîtra, semble‑t‑il, le Secret 15 ans

plus tard, et ceci est confirmé par un procès complexe

qui eut lieu entre Nicolas Pavillon et Blaise de Hautpoul. L'objectif du baron était bien sûr d'interdire le

passage sur ses terres des gens du roi Louis XIV et donc de Nicolas Pavillon et de ses complices.

|

|

La maison des Hautpoul

La famille de Hautpoul

est une des plus anciennes de la plus haute noblesse

du Languedoc. Le premier acte connu date de 1081 où

un certain Pierre‑Raymond d'Hautpoul figure avec

Raimond comte de Toulouse. Ce même Pierre‑Raymond

d'Hautpoul prit part à la croisade en 1095 avec

Raimond de Saint‑Gilles.

Le château d'Hautpoul fut assiégé, pris et

détruit en 1212 par

Simon de Montfort lors de la croisade des

albigeois.

L'armoirie des Hautpoul est constituée d'or

à 2 fasces de gueules accompagnées de 6 coqs de sable crêtés

becqués, barbés de gueules

et posés 3, 2 et 1.

|

L'armoirie de Hautpoul

(Musée de Rédhae)

|

|

En 1422,

Blanche de Marquefave

épousa un autre Pierre‑Raymond d'Hautpoul qui

devint ainsi seigneur de la baronnie de Rennes. Cette

famille possèdera le château de Rennes‑le‑Château pendant

plusieurs siècles.

En

1732,

François de Hautpoul, Marquis et

chevalier de Hautpoul, épousa

Marie de Nègre D'ables, Dame de Niort et Roquefeuil,

connue pour avoir laissé sur

sa stèle un

message codé.

|

|

Quelques indices qui confirment le

récit du berger... |

|

Les bergers d'Arcadie

On ne peut s'empêcher de rapprocher l'histoire du berger

Paris d'un tableau célèbre de l'affaire... En effet, comment ne pas penser aux

deux

tableaux "Les bergers d'Arcadie" de

Nicolas Poussin

et surtout à sa seconde version : trois bergers et une

bergère découvrant un tombeau...

Si l'on considère que cette toile a

été commandée à Nicolas Poussin pour coder le secret

de Rennes‑le‑Château et que le secret serait lié à la

découverte d'Ignace Paris, le tableau

aurait été

obligatoirement peint après

1645.

Or, il se trouve que cette toile fait

l'objet d'une polémique au sujet de sa datation. Officiellement

datée par le musée du Louvre entre

1638 et

1640, des experts

indépendants, spécialistes de Poussin, situent la conception de la toile plutôt entre

1650 et 1655...

D'autres recherches confirment la date

1655. Il suffit d'ailleurs d'analyser la finesse du trait, les coloris et la maturité de

l'œuvre pour se rendre à l'évidence : le tableau n'a pas pu être

élaboré vers

1640...

|

|

Les Bergers d'Arcadie ‑ Version II

‑ par Nicolas Poussin

(faussement daté entre 1638 et 1640),

plus vraisemblablement

vers 1655

|

|

Le confessionnal de Bérenger

Saunière

Lorsque l'on entre dans l'église de Rennes‑le‑Château,

juste à côté du diable Asmodée,

un confessionnal en bois de chêne

sait se faire discret. Il cache pourtant un détail très

révélateur. Cet ouvrage aurait été tout à fait

anodin s'il n'y avait pas sur son fronton une scène sculptée

bien curieuse.

|

|

L'image est censée rappeler un épisode

biblique peut illustré, celui d'un bon berger

délivrant un mouton pris dans un buisson épais rempli

d'épines.

Mais ici, la sculpture bas‑relief possède une autre

lecture : celui d'un bon berger examinant la patte cassée d'une

brebis. Le buisson épineux a disparu et l'on comprend

difficilement comment l'animal a pu se casser la patte

avant.

La

subtile référence à la légende du berger Paris

examinant sa brebis après une chute dans un trou est

presque évidente. On peut mesurer ici l'ingéniosité de

l'allégorie qui utilise l'imagerie biblique pour suggérer

tout autre

chose... Un seul détail, celui de la patte cassée,

suffit à confirmer l'allusion et sans cet élément graphique,

le message aurait pu passer complètement inaperçu ...

|

|

Le porche 1646

Comme le souligne Franck Daffos

dans son livre "Le secret dérobé", le porche de

l'église de Rennes‑le‑Château porte une date très

évocatrice. Sur l'un des piliers, on peut lire

1646, l'année où l'évêque Nicolas Pavillon

serait

devenu dépositaire du secret de Rennes, un an après la

découverte du berger Paris en

1645...

|

Le pilier droit du porche de l'église

de Rennes‑le‑Château et le cartouche 1646

|

|

Il ne faut pas confondre ...

Il faut savoir qu'il existe dans la

mythologie grecque un autre

berger Paris, fils de

Priam et roi de Troie. Plusieurs peintres ont traité

ce sujet comme Juan de Juanes, peintre espagnol du

XVIe siècle

Le berger est assis et regarde

trois

déesses. Il désigne de son index la plus belle et il s'agit

selon la légende d'Aphrodite, les deux autres étant Héra et

Athéna. Toujours selon la mythologie grecque, il tient dans

sa main une pomme d'or qui sera lancée par Eris lors des

noces de Pélée et de Thétis ...

Plusieurs auteurs verraient dans cette

toile un codage lié à l'énigme de Rennes‑le‑Château, mais

il n'existe

aujourd'hui aucune étude sérieuse pour l'affirmer.

|

Le berger Paris

grec

de Juan de Juanes

|

|

De la légende à la réalité |

|

Il est toujours

amusant de retrouver la part de vérité d'une légende. C'est courant mai 2007 que

Jean Brunelin faisait paraître sur le forum du site les photos

d'une bergerie qui pourraît bien être celle d'Ignace Paris. |

|

La bergerie Paris

est en fait une petite ferme

Dans la région et au 17e

siècle, les paysans vivaient au‑dessus de la bergerie |

|

Après une patiente enquête de voisinage et un

recoupement avec l'histoire locale, la célèbre bergerie fut

enfin localisée. Elle est située au lieu‑dit "Les Artigues",

au sud de Montferrand. C'est en suivant le petit ruisseau

de "la Dous" et que Boudet appelle délibérément par

erreur sur sa carte "la Coume" que l'on arrive tout

naturellement sur le plateau des Artigues. Cette erreur

est bien sûr volontaire pour attirer notre attention. Voici ce

que nous dit Boudet : |

|

On peut affirmer avec certitude qu'ils

cultivaient le blé, puisque cet aliment était l'objet d'une

distribution impartiale et la kaïrolo – key

(ki) clef, – ear

(ir), épi de blé. – hole, creux, petite

maison –, le grenier et peut‑être le silo ou souterrain

renfermant la précieuse céréale, existait toujours auprès des

centres d'habitations celtiques. Il n'y a guère, en effet, de

village qui ne possède un terrain de ce nom :

la kaïrolo des

Redones était située au sud de Montferrand tout près du chemin

conduisant au ruisseau de la Coume et aux Artigues. La

production du blé étant même fort abondante dans certaines

régions privilégiées, on avait recours à des mains étrangères à

ces contrées, afin de moissonner avec plus de célérité. Les

Redones n'hésitaient point à louer ainsi leurs bras pour les

travaux importants de la moisson, et le nom de Montferrand

atteste leurs périodiques voyages à cet effet – to mow

(mô), moissonner, –

to own (ôn), prétendre à, –

to fare

(fère), voyager, –

hand, main –.

(La vraie

langue celtique ‑ Boudet ‑ Page 295)

|

|

Sa position sur la carte IGN de Quillan 1/25000

confirme ce que nous dit Boudet. Elle est effectivement située

au sud de Montferrand, tout près du ruisseau de la Coume

(en fait

la Dous) menant aux Artigues. Et un coup

d'oeil sur la carte celtique montre que Boudet a omis de nous

signaler cette

Kaïrolo confirmant son importance. |

|

Emplacement de la fameuse Kaïrolo des Redones

sur la carte Boudet

|

|

C'est donc en

août 2007 que

j'entrepris d'explorer cette vieille bâtisse pleine de

mystères.

La petite maison dans la prairie est

décidément bien frêle.

Compte tenu de l'état des murs de

soutènement et des linteaux, elle a encore 10 à 20 ans devant elle...

|

|

|

Les alentours de la petite bergerie sont

incontestablement chargés d'émotions et d'Histoire. C'est aussi

dans ce lieu que Boudet fit certainement quelques

randonnées. Son église de Rennes‑les‑Bains n'est effectivement

qu'à un kilomètre à vol d'oiseau... |

|

La bergerie a visiblement resservi dans une

période récente, mais l'état des poutres la rend dangereuse |

|

La position de la bergerie est aussi remarquable,

car elle se situe à

300 m à l'Ouest du méridien 0 (méridien de Paris).

Autre curiosité, le

tombeau des pontils

est à 300 m à l'Est. Ce méridien focalise décidément de

nombreuses coïncidences... |

|

Image Google Earth

|

|

Je ne pouvais terminer ce topique sur la petite

bergerie sans remercier

Jean Brunelin qui permit à tous les

passionnés de rêver sur ce lieu mythique avec son petit livre "La

croix dans le cercle" publié en juillet 2007 |

|

|