|

|

Il existe, parmi les sujets de

recherche

sur Rennes‑le‑Château,

des thèmes récurrents.

Celui concernant les méridiens

revient régulièrement.

À la fois

simple et complexe,

cette notion est de manière évidente

liée à l'énigme. Leurs histoires

touchent aussi

des domaines

comme l'alchimie, l'occultisme

ou les

alignements topographiques.

Surtout, il existe une histoire officielle

qui aurait commencé au

XVIIe siècle

sous Louis XIV,

mais l'étude montre

que le sujet est bien plus complexe

que ce que l'on veut bien

nous faire croire... |

Les méridiens historiques

et occultes de la France |

|

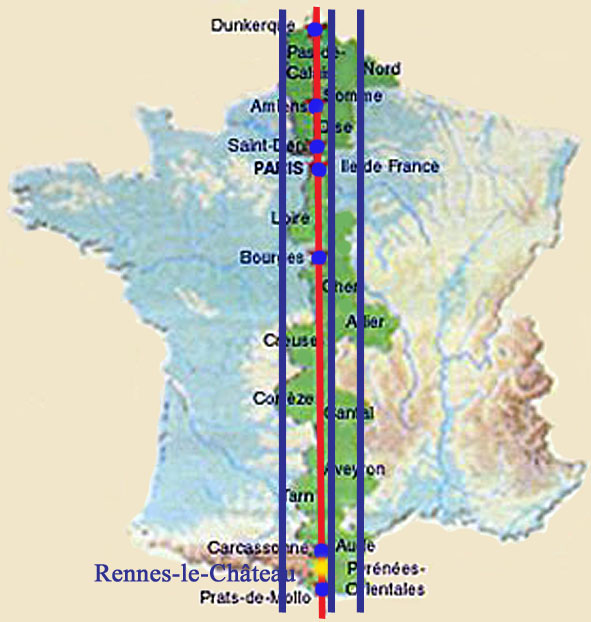

Méridien 0, méridienne verte, méridien de Saint‑Sulpice, de Bourges, méridien de Paris, sont autant de lignes

virtuelles que le grand public connaît mal. Et pour cause, la communication est particulièrement trompeuse, car tout n'est pas dit.

L'affaire des méridiens, car il s'agit d'une affaire dans l'énigme, touche

la géographie secrète et sacrée de la France, un sujet très peu connu, mais que

l'accessibilité aux nouveaux outils de cartographie permet de mettre en valeur.

De nombreuses erreurs

perdurent également de façon cyclique, comme croire que

le

Méridien 0 traverserait exactement

le

tombeau des Pontils, ou que la cathédrale

de Bourges se trouverait sur le méridien de

l'église Saint‑Sulpice

de Paris. On peut même lire que la petite chapelle abritant la sépulture de

Jean Cocteau serait placée sur ce même méridien, alors

qu'elle est située à plusieurs kilomètres. Ces erreurs colportées par de nombreux auteurs entraînent

inévitablement des confusions difficiles à corriger avec le

temps. Tout ceci favorise une tradition culturelle qui se

propage sous la forme de rumeurs année après année,

sans aucune vérification élémentaire.

Le dossier présenté ici ne se veut ni parfait, ni

exhaustif. Le sujet est bien trop riche. Il essaie

néanmoins de démystifier certains préjugés et de tordre le

cou à des affirmations tenaces. Il n'en demeure pas moins

que l'affaire des méridiens reste remplie de mystères. Mais comme souvent

dans cette énigme,

les anomalies ne sont pas là où on les attend. Ce serait bien trop

simple...

Je veux remercier ici Patrick Merle, chercheur spécialisé dans les structures

cartographiques,

qui initialisa cette étude et qui permit de voir le jour à ce

travail laborieux,

resté longtemps endormi. C'est le 5 septembre 2009 que Patrick tentait sur le forum

d'attirer l'attention sur

certaines anomalies autour du méridien 0 et de son

élaboration historique. Depuis, beaucoup d'eaux ont coulé sous les ponts.

Ce dossier inédit est le résultat de nombreux travaux sur plusieurs années

et j'ai jugé le moment indispensable de publier une compilation de nos études.

En effet de nombreux

éléments futurs viendront s'appuyer sur ces recherches,

véritable boîte de Pandore aux pistes multiples et étonnantes...

Copyright © RLC Archive ‑ Jean‑Pierre Garcia et

Patrick Merle

|

|

Méridien et géographie sacrée

C’est

à partir de cette page et des suivantes que le dossier des méridiens entre dans le domaine de la

géographie sacrée. Faut‑il

faire la différence avec la géographie officielle ? Oui si l'on considère qu'elle est non enseignée et peu connue, non si l'on regarde

son aspect descriptif et ces règles. Cette géographie particulière se base sur des constats historiques et des faits de terrain qu'il

est très difficile de contredire. En effet, les outils numériques du Web permettent des prouesses qui étaient inconcevables à l'époque

de Philippe de Cherisey. C'est en cela que ce dossier est important. Des preuves par l'image et des faits de l'Histoire montrent

clairement des anomalies et des incohérences que la géographie descriptive classique ne peut combler et expliquer.

Ce sujet sensible et

sulfureux en amènera d'autres. Prenez le temps de réfléchir et de mûrir la question. N'hésitez pas à contrôler sous Google Earth, Geo

Portail ou directement sur les cartes. Les moyens sont aujourd'hui à la portée de tous pour vérifier ce nouvel espace très fermé.

Attention :

Avant de vous lancer dans le tracé des méridiens, il est

important de lire à ce propos les pièges qu'il faut éviter.

Rejoignez la page :

Géodésie et cartographie ‑ Le problème du tracé des

méridiens sur une carte

|

| Le méridien naturel (Pic de Nore ‑ Pic du Canigou)

Depuis que les frontières françaises ont existé, on a cherché à poser un méridien

traversant le territoire de France afin de marquer son milieu géographique et surtout son centre. Cette nécessité s'est imposée

naturellement pour des raisons politiques et des besoins de balisage. Le problème est bien sûr de placer un centre ou du moins un

milieu sur une forme irrégulière. Les Hommes ont donc d'abord tiré parti des repères naturels et immuables comme les montagnes ou les

pics les mieux adaptés.

Le

premier méridien dit "naturel" fut choisi en prenant comme

repère :

au Nord : le Pic de

Nore

GPS 43° 25' 27,47" N

2° 27' 47,58" E

au Sud : le Pic du Canigou

GPS

42° 31' 07,53" N 2° 27' 24,33" E

Le

Pic de Nore est un sommet et un col situé dans la Montagne Noire, près

de la frontière des départements de l'Aude et du Tarn. Il culmine à

1211 m d'altitude. Le

panorama depuis le pic est très vaste puisqu'il domine la chaîne des Pyrénées du Sud‑ouest au Sud‑est (Canigou), le sillon audois, la

mer Méditerranée, les Corbières, le Haut‑Languedoc, les Monts de Lacaune et la plaine toulousaine.

Il faut remarquer que la Montagne Noire abrite la commune de

Mazamet et le village de

Hautpoul accroché à un piton rocheux. Le village garde l'entrée de la

Montagne noire et ses vastes forêts cachent une légende selon laquelle

Hautpoul aurait été fondé en

463 par Atholph 1er, roi

wisigoth qui y installa une communauté et dessina les premiers contours de la forteresse.

Le Canigou est l'une des montagnes les plus célèbres d'Europe et

plusieurs milliers de personnes la gravissent chaque année. Son sommet, le

Pic du Canigou, est sur un point oriental de la chaîne des

Pyrénées. Il est situé dans le Conflent, département des Pyrénées‑Orientales et culmine à

2 784 m d'altitude. Sa situation

géographique offre une vue fantastique sur la plaine du Roussillon et même par temps clair sur Barcelone.

Du fait de son calage sur ces deux pics naturels, le méridien est légèrement incliné,

mais cela reste négligeable surtout pour la précision de l'époque, d'autant qu'il s'agit d'un méridien régional. Mais si on le prolonge sur

toute la France, il est remarquable de le voir frôler une

forteresse historique très importante, celle de Condé, la forteresse de

Montrond. Le méridien

passe en effet à moins de 1600 m du château. Ceci est d'autant plus remarquable que la forteresse est non loin du point central

officiel du

territoire français situé à Saint‑Amand‑Montrond.

Une particularité étonnante :

la distance entre le Pic de Nord et le Pic du Canigou

est de 100 km à 200 m près

|

|

Le méridien naturel régional Pic de Nore‑Pic du Canigou traverse

le château de Montrond (forteresse de Condé) (Google Earth) |

|

La forteresse de Montrond

La forteresse totalement oubliée est située tout près de

Saint‑Amand‑Montrond dans le Cher. Implantée sur une butte calcaire isolée, posée au confluent des vallées du Cher et de la

Marmande, elle est la seule fortification bastionnée édifiée dans le centre de la France, ce qui la rend unique. D’autre part, elle

présente un véritable condensé de l’architecture militaire du XIIIe au XVIIe siècle. Paradoxalement, c’est un monument

entièrement tombé dans l’oubli et de plus, complètement disproportionné par rapport à son lieu stratégique situé sur les voies de

passage du centre. Le château fut

successivement

la propriété des d'Albret,

de Culan, de

Sully, et des

princes de Condé. |

|

Les ruines de la forteresse de Montrond près de Saint Amant‑Montrond |

|

Construite au XIIe siècle par

Renaud de

Montfaucon sur un pic isolé, entre les vallées du Cher et de la Marmande, la forteresse de Montrond tomba en

1361

entre les

mains des Anglais. Reconstruite au XVe siècle par

Charles d'Albret, elle comportait alors un logis, une enceinte renforcée de

12 tours et un puissant donjon de 40m de haut. Durant la guerre de Cent Ans, la forteresse résista à l'invasion anglaise alors même

que le château voisin d'Orval fut totalement brûlé en

1412.

Mais le véritable essor se situe

incontestablement au XVIIe siècle.

Abandonné au XVIe siècle, le château

est en ruine en 1606, lorsque

Maximilien de Béthune,

Duc de

Sully, puis les

Condé

le font renaître. Racheté en

1606 par le

célèbre

ministre d’Henri IV « grand maître de l’artillerie », le château se trouvait dans un état de délabrement proche de la ruine, surtout après

avoir traversé l'époque trouble du XVIe siècle.

Sully s’attacha dans un premier temps à restaurer, agrandir et embellir l’ancien

château‑fort pour en faire une résidence luxueuse en rapport avec ses moyens. Il modernisa le système défensif qui ne répondait plus

aux contraintes de l’artillerie. L'imposant bastion fut également

transformé en une demeure princière. Le sculpteur Lafrimpe et le peintre Jean Boucher sont chargés de la décoration. Les quelques

inventaires des meubles, tableaux, vases et vaisselles se trouvant dans le château de Montrond au début du XVIIe siècle permettent de

se faire une idée du luxe et du raffinement. En

1617, on trouve aussi dans la forteresse un arsenal impressionnant : plus de 200

mousquets, 200 arquebuses, des pistolets et pas moins de 1500 boulets de toutes tailles. Fin

1610, malade et en semi‑disgrâce après la

mort d'Henri IV, Sully se retira plusieurs mois à Montrond où il rédigea une partie de ses

Mémoires.

Contraint d'abandonner ses

places du Berry méridional, il céda alors Montrond en

1621 au prince

Henri de Condé, duc de Bourbon et père du

Grand Condé,

dont Bossuet fera plus tard l'oraison funèbre. L'enfant, héritier présomptif du trône de France pendant 17 ans et porteur, de ce fait,

du titre de Premier Prince du Sang, passa sa jeunesse au château. Nous

voici reliés à

la Fronde et donc à

Port‑Royal.

Le prince de Condé

poursuivit à très grande échelle les aménagements de son prédécesseur pour faire de Montrond la forteresse redoutable qui causa tant

de soucis aux armées royales lors de la Fronde. Pour fortifier la place, il engagea un spécialiste, Jean Sarrazin, surnommé

«Mathématicien du prince» ou encore «intendant des fortifications». Ce dernier travailla plus de 10 ans à la conception

et à la réalisation d’un puissant réseau de fortifications bastionnées, étagées sur les pentes de la colline.

Vers 1650, la Forteresse devint l’une des plus fortifiées de France avec ses nombreux ouvrages empilés sur plusieurs niveaux.

Ces niveaux respectent la topographie de la colline et sont séparés par des fossés taillés dans le roc, le tout relié par des passages souterrains.

Ce système bastionné avec ses angles rentrants ou saillants dont le tracé conçu en

fonction de la portée utile des armes à feu devait éliminer les angles morts. Le ceinturage défensif atteint une longueur cumulée d’environ 5 km, ce qui

traduit l’importance de la forteresse. |

|

Le château de Montrond en 1651 (Mallard Histoire des deux villes de Saint Amand 1894) |

|

Louis

II de Bourbon, le Grand Condé prit la tête de l’opposition contre Mazarin lors de la Fronde et Montrond devint la

dernière place forte du Berry et du Bourbonnais à résister et à tenir tête aux armées royales après la reddition successive de tous

les autres châteaux tenus par les partisans de Condé (Culan, Bommiers, le Châtelet, Hérisson).

Défendu par le

marquis de Persan, le

siège commencé en octobre 1651 ne s’acheva que le 1er septembre 1652, avec la capitulation d’une garnison épuisée,

affamée et décimée par les maladies (la seule tentative de secours de la place se solda par l’échec d’un corps de cavalerie composé de

800 hommes en août 1652).

Les vingt survivants sortirent de la forteresse

« tambour battant, enseigne déployée et mèche allumée ».

Furieux d'avoir vu l'autorité

royale bafouée, Louis XIV et Mazarin

ordonnèrent le démantèlement immédiat de la place dont l’essentiel des ouvrages bastionnés fut miné ainsi que les accès aux

cheminements souterrains.

Les

bâtiments résidentiels furent heureusement préservés par ces destructions punitives. Faute d’entretien, habité plus ou moins après la Fronde, le

château fut abandonné vers 1735 et ses matériaux les plus intéressants démontés et vendus (charpentes, couvertures). Il fut

ensuite livré vers 1775 comme carrière de pierre à bon compte aux habitants de Saint‑Amand pendant la Révolution.

A la fin du XVIIIe siècle, Montrond passe au

duc de Béthune‑Charost puis au

comte de Fougières. Il est saisi à la Révolution et vendu comme bien national le 7 vendémiaire an III. Les dernières ruines sont

abattues en 1827.

Son emplacement fut

transformé en promenade publique à partir de 1834.

Enfoui

sous un parc planté d'arbres, avec des jardins et des vergers sur ses pentes, son souvenir s’effaça même des mémoires. C’est à

partir de 1970, sous l’impulsion d’une petite équipe de curieux et de passionnés, que s’amorça une résurrection progressive

d’un site prestigieux tombé dans l’oubli.

Le problème est donc posé.

Pourquoi un château‑forteresse d'une telle importance fut‑il

construit au centre de la France ? Et pourquoi Louis XIV s'empressa‑t‑il de le démanteler ?

Simple hasard ou intrigue politique ? |

|

Les plans de la forteresse de Montrond (BNF) |

|

Le méridien frontière

Il existe un méridien français étonnant : À partir du tracé actuel des frontières, il est possible de définir un méridien dit "frontière"

coupant la France en deux sur ses latitudes extrêmes. Ce

méridien se construit en choisissant les extrémités nord et sud

du territoire français, c'est‑à‑dire les points frontière le

plus au Nord et le plus au Sud. Ces points sont localisés comme

suit :

Au Nord : La plage de Bray‑Dunes près de Dunkerque

(très exactement la maison de la dune)

GPS : 2° 32' 32" E 51° 5' 27" N

Au Sud : La montagne de la Bague de Bordeillat

près de Prats‑de‑Mollot avec une crête à 1395 m. Sur le même méridien et très

près de la frontière se trouvent

les tours de Cabrens composées d'une tour à signaux, d'un ancien donjon et d'un château en ruines.

GPS : 2° 32' 32" E 42° 20' N

Ce méridien démontre une

caractéristique étonnante du territoire français actuel : cette ligne méridienne unique traverse les points frontière extrêmes Nord et Sud de la France. Ceci est remarquable, car si on peut toujours déterminer un point le plus au

Nord ou le plus au Sud, il est étonnant que son opposé soit aussi à l'extrême tout en étant posé sur ce méridien.

Ce fait intriguant

est loin d'être un hasard. Les frontières françaises ont non seulement respectées une géographie naturelle, mais aussi des contraintes

très particulières permettant d'inscrire les contours de la France dans une forme géométrique sacrée. |

|

Le méridien frontière (en orange) à l'extrême nord de la France

coïncide avec la frontière franco‑belge (en jaune) |

|

Le méridien frontière à l'extrême sud de la France coïncide avec

la frontière franco‑espagnole (en jaune) |

|

Le méridien frontière est très proche du méridien naturel (5400 m),

mais contrairement à ce dernier qui est légèrement incliné

(méridien régional), le méridien frontière est parfaitement

défini à :

2° 32' 32" E

La forteresse de

Montrond est située à

3500 m à l'Est du méridien frontière et

ND du Cros

est placée exactement sur celui‑ci

Le méridien frontière partage la France sur une longueur de

973

220 m |

|

Le méridien frontière traverse la France sur ses extrémités Nord et Sud

©

Rennes‑le‑Chateau‑archive.com |

|

Le méridien du duc de Rochechouart‑Mortemart

Nous allons maintenant voir que si le méridien frontière se définit

parfaitement, les curiosités historiques autour de cette ligne virtuelle ne manquent pas et

qu'elle se comporte comme une véritable

boîte de Pandore...

Nous avons vu précédemment que le centre de la France se situe

autour de Saint‑Amand‑Montrond, or il existe près de là, une colline : "La colline du Belvédère" sur laquelle fut construite

en 1855 une étrange tour : "La Tour Malakoff"

située à :

GPS 46° 44' 24" N 2° 32' 56" E

|

|

La Tour Malakoff fut érigée en

1855 par le

général‑marquis de Rochechouart duc de Mortemart

en

l'honneur des troupes victorieuses de Napoléon III durant la campagne de Crimée.

Elle porte la mention :

GLOIRE IMMORTELLE A L'ARMÉE D'ORIENT

8 septembre 1855

La tour est de forme octogonale et est à

314 m d'altitude

La tour Malakoff

est considérée officiellement comme

le centre géométrique du

territoire continental.

Elle est située à

474 m à l'Est du méridien frontière, ce qui représente une erreur

négligeable par rapport à la longueur du méridien évalué à

973 220 m

(taux d'erreur 10‑4) |

La Tour Malakoff à St Amand‑Montrond |

|

Qui était le général marquis duc de

Rochechouart‑Mortemart ?

La maison de

Rochechouart est considérée comme la famille

de la noblesse française la plus ancienne de France après la maison royale. Sa filiation a été vérifiée et prouvée à partir de

l'an

980. De plus, la famille constituée des

Rochechouart et des

Mortemart resta possessionnée durant plusieurs siècles

dans le Limousin et

servit la France à

travers ses différents régimes. C'est en lisant le parcours de cette longue lignée que l'on comprend qu'elle fut impliquée non seulement dans

les grands évènements français, mais qu'elle côtoya les plus grands du royaume durant des siècles. Le résumé ci‑dessous est édifiant (source

Wikipédia).

|

|

La branche

Rochechouart provient de la

maison de Limoges fondée

par Foucher de Limoges et qui serait le

second fils de Raymond Ier,

comte de Toulouse, et de Berteys, fille de Rémi. Les vicomtes de Limoges et de Rochechouart seraient ainsi issus des comtes de

Rouergue et

des comtes d'Autun apparus en l'an

730. Selon de récentes études généalogiques, les Rochechouart seraient donc les descendants de

Thierry II, de

Clovis et des

rois mérovingiens.

La branche aînée des vicomtes de Limoges s'est fondue en

1290 dans la maison de Dreux‑Bretagne

(1290‑1384) qui devint vicomte de Limoges, puis dans

celle de Blois‑Châtillon (1384‑1481), et

enfin dans la

maison

d'Albret (1484‑1572). À la mort de

Jeanne d'Albret,

vicomtesse de Limoges, en 1572, le titre revient à son fils

Henri, roi de Navarre, dernier vicomte de Limoges, et futur

Henri IV.

En

980, Aimery de Limoges, quatrième fils du vicomte Géraud, épouse Ève

Taillefer, fille de Guillaume II, comte

d'Angoulême et reçoit en dot les

terres de Rochechouart. Il

devient le premier vicomte de Rochechouart.

En

1096, le vicomte Aimery IV rejoint

la Première Croisade et

participe à la prise de Jérusalem

en 1099 aux côtés de

Godefroy de Bouillon. En

1146, son fils Aimery V accompagne le roi Louis VII

lors de la

deuxième croisade.

Après la répudiation d'Aliénor

d'Aquitaine en

1153, le Poitou et le Limousin sont le théâtre de combats sanglants entre Français et Anglais.

Exposée aux guerres pendant trois siècles, Rochechouart se range dans le camp du roi de France : Aimery VI rend hommage en

1226 à

Saint‑Louis; Aimery IX accompagne

Philippe III le Hardi à

l'Ost de Foix en 1271 et l'expédition d'Aragon en

1283; Simon de Rochechouart participe en

1304 aux côtés de

Philippe IV le Bel, à la

victoire française en Flandres.

En

1328, le vicomte Jean de

Rochechouart accompagne

Philippe VI de Valois lors de l'expédition menée en Flandres. Il participe également en

1346 à la

bataille de Crécy. À la suite de cette bataille, Henry de Lancastre, capitaine du

roi d'Angleterre, dévaste avec ses troupes l'ensemble du

Poitou. Après plusieurs jours de siège, Rochechouart est mise à sac. 600 personnes sont égorgées. Dix ans plus tard,

en 1356, Jean de Rochechouart et tué lors de la

bataille de

Poitiers,

en s'interposant

pour sauver le roi

Jean le Bon. L'année suivante, le

Traité de Brétigny accorde

l'ensemble du Poitou et du Limousin à la Couronne d'Angleterre, Rochechouart est livrée aux Anglais en

1362.

En

1364, le vicomte Louis, est fait prisonnier par le

Prince Noir qui le soupçonne

d'être resté fidèle au roi de France. À sa libération, il renouvelle en effet son allégeance à

Charles V et rejoint les

troupes de Du

Guesclin.

En représailles, les troupes anglaises font le siège de Rochechouart, à plusieurs reprises. Les enceintes de la ville et

du château résistent, mais les terres alentour sont dévastées.

Louis de Rochechouart, nommé conseiller et chambellan de

Charles V, et son lieutenant pour le Limousin, participe aux

côtés de Du Guesclin à la reconquête du Poitou en

1372.

La fidélité des Rochechouart à la Couronne de France est récompensée par le roi

Charles V qui appelle Louis de

Rochechouart "son cousin": les vicomtes Jean II, Geoffroy et

Foucaud sont conseillers et chambellans de père en fils des rois

Charles VI,

Charles VII et

Louis XI. Par leur mariage, ils

accroissent leur domaine, en recevant des fiefs dans le Berry et le Poitou. Jean II épouse

Eléonore de Mathefelon dont la mère est de sang royal. Ils participent aux dernières grandes batailles de la guerre de

Cent‑Ans : Azincourt et les

campagnes de Jeanne d'Arc, dont Geoffroy est

un compagnon. Foucaud est nommé gouverneur de La

Rochelle.

Fait chevalier de l'ordre du

Porc‑Épic, un ordre chevaleresque institué par

Charles d'Orléans et

qui ne

comptait que 24 membres, il participe en

1453 à la prise de

Bordeaux et la

bataille de Castillon qui

marquent la reconquête du sud‑ouest du pays et la victoire définitive de la France sur l'Angleterre dans la Guerre de

Cent‑Ans.

En

1470, Anne, fille unique de Foucaud, épouse Jean de

Pontville, chambellan de Charles de

France, duc de Guyenne et frère de

Louis XI. À l'instar de la

vicomté de Limoges trois siècles plus tôt, la vicomté de Rochechouart quitte alors la lignée de Foucher de Limoges, qui

continue à se perpétuer avec les

Seigneurs du Bourdet et les

Seigneurs du Chandenier, deux branches cousines.

Au

XVIe siècle, les Rochechouart participent aux

guerres menées par la France, notamment les Guerres d'Italie. En

1508, François est nommé gouverneur de

Gênes par

François Ier,

Christophe est fait prisonnier avec le roi à la

bataille de Pavie en

1525. Antoine de Rochechouart commande en

1530 lors de la défense de

Marseille contre

Charles Quint, il est tué à la bataille de

Cérisoles en 1544. René participe aux côtés du

Duc de Guise à la prise de

Calais en

1558 et reçoit en

1580 le collier de

l'Ordre

du Saint‑Esprit.

Jean‑Louis de Rochechouart participe en 1627 au

siège de

la Rochelle commandé par le

Cardinal de

Richelieu. Après la Journée des

Dupes, son neveu François, appelé le chevalier de Jars, proche de la reine

Anne d'Autriche,

est contraint de s'exiler en Angleterre. A son retour en 1632,

il est enfermé à la Bastille et interrogé par

le « Bourreau du cardinal

», qui le fait condamner à mort. Conduit à l'échafaud le

10 novembre 1633, François de Rochechouart est gracié quelques instants

seulement avant son exécution. Après un long séjour en prison, il s'exile en Italie, où il devient proche de

Mazarin. Il joue un rôle important aux

premières heures de

la Fronde.

Ami d'enfance de

Louis XIII,

Gabriel de Rochechouart de Mortemart l'accompagne dans ses diverses expéditions. Il est fait premier gentilhomme de la

chambre du roi en 1630 et chevalier des ordres du roi en

1633.

Louis XIV l'élève en

1663 au titre de

Duc de Mortemart, prince de Tonnay‑Charente et pair de France, et le nomme

gouverneur de

Paris et de l'Île‑de‑France en

1669.

Trois de ses

enfants occupent les plus hautes places à la cour du Roi‑Soleil :

Louis‑Victor, appelé

duc de Vivonne, est maréchal de France et vice‑roi de

Sicile ; Marie‑Madeleine, dite reine des abbesses, est une personnalité très influente de la communauté intellectuelle du XVIIe

siècle, qui traduit avec

Racine

Le Banquet

de Platon.

Mais le plus célèbre membre de la famille est sans aucun doute

Françoise‑Athénaïs, épouse du

marquis de Montespan, qui est, de 1667 à

1680, la favorite de

Louis XIV. Aux côtés de cette femme éprise de luxe et de bel esprit, le monarque mène un règne fastueux. Ils ont ensemble sept enfants. Le roi souhaite que ces derniers montent sur le

trône en cas d'extinction de sa descendance (son arrière‑petit‑fils Louis, le futur

Louis XV, était alors son unique

héritier). Dans son testament, le monarque désigne le

Duc du Maine et le

Comte de Toulouse,

comme les régents de son jeune successeur. Après la mort du Roi‑Soleil, les fils de la Montespan sont cependant écartés

par le Duc

d'Orléans, qui avait épousé

Mademoiselle de Blois, l'une des filles de

Louis XIV et d'Athénaïs de Rochechouart. De la sorte que cette dernière est

l'arrière‑grand‑mère de

Louis‑Philippe

Ier, roi des Français.

Au

XVIIIe siècle, la maison de Rochechouart occupe une place de premier plan à

la cour. Jusqu'à la Révolution, elle donne huit généraux à l'armée française. Trois sont décorés de l'ordre

du Saint‑Esprit. Le

cardinal de Rochechouart,

évêque de Laon, est

quant à lui le second pair ecclésiastique du royaume. Il est nommé par

Louis XV ambassadeur à Rome

auprès du pape Benoît XIV. Grand aumônier de la

reine, il assiste en 1775 au sacre de

Louis XVI en qualité de pair du

royaume. Cette position privilégiée à la cour de France place la maison de Rochechouart dans une situation délicate sous

la Révolution.

En

1789, le général

Aimery‑Louis‑Roger de Rochechouart est élu aux États Généraux. Libéral, il est l'un des

47 députés de la Noblesse à se prononcer pour la fusion des trois ordres et à se rallier à l'Assemblée Nationale.

Membre de l'Assemblée

Constituante, il participe à l'abolition

des privilèges, lors de la Nuit du 4 août. Sa sœur Diane est guillotinée en

1794 sous

la Terreur, avec son mari, le

député

Louis Marie Florent du Châtelet. La vicomtesse Marie de Rochechouart est elle aussi décapitée en avril de la même

année. Quant à

Elisabeth de Rochechouart, amie de

Marie‑Antoinette,

elle échappe de peu au même sort. Un mandat d'arrêt est lancé contre elle après qu'elle a tenté de faire évader la reine,

enfermée à la Conciergerie. Elle échappe de justesse aux autorités et émigre en Angleterre et en Allemagne où elle devient

une active contre‑révolutionnaire. Son fils

Louis‑Victor‑Léon de Rochechouart émigre en Russie où il est nommé général‑major de l'armée du tsar. Il participe aux

batailles de la Berezina,

Dresde,

Leipzig, à la

Campagne de France

et à la Bataille de Paris

en 1813 et

1814. Nommé général et

commandeur de la Légion d'Honneur par

Louis XVIII, il est

gouverneur de

Paris de 1815 à

1823.

Le général

Victurnien de Rochechouart de Mortemart, député de la noblesse aux États‑Généraux en

1789, émigre en

Angleterre en 1792. Le roi

George III

le nomme

à la tête d'un régiment émigré à la solde britannique, le

régiment de Mortemart, qui

combat à Guernesey et au Portugal. Il rentre en France en

1802.

Napoléon le nomme conseiller général de la

Seine en 1812.

Son fils

Casimir s'engage dans la Grande Armée, et

participe notamment aux batailles de

Friedland,

Essling,

Wagram et

Borodino. Nommé général à

la Restauration, il est décoré de

l'ordre

du Saint‑Esprit en

1825. En

1830,

Charles X le nomme Premier

ministre.

Grand‑Croix de la légion d'Honneur, il est nommé sénateur en

1852. Ses cousins René‑Roger et Henri sont députés sous

la IIIe République.

Anne de Rochechouart de Mortemart, duchesse d'Uzès, dépense une grande partie de son argent dans le financement de la

carrière politique du général Boulanger

en 1890. Grande femme du monde, elle écrit une dizaine de romans et devient la première femme française à posséder le permis de conduire. François de

Rochechouart de Mortemart, prince de Tonnay‑Charente, est tué en 1918 à Liny devant Dun‑sur‑Meuse (Meuse), lors de la

Première Guerre mondiale.

La famille de Rochechouart de Mortemart est la branche cadette de la

maison de Rochechouart. Les seigneurs

de Mortemart accèdent au titre de duc et pair de France par lettres

patentes du roi Louis XIV en

1663. |

|

Casimir Louis Victurnien

de Rochechouart

de Mortemart

(1787‑1875)

Il naquit à Paris le

20 mars 1787 et disparut à

Neauphle‑le‑vieux le

1er janvier 1875

Prince de Tonnay‑Charente, baron de Mortemart et de

l’Empire, 9e duc de Mortemart et pair de France

en 1814, il fut militaire, diplomate, et homme politique français du

XIXe siècle. Il fut nommé président du Conseil des ministres par

Charles X en 1830.

C'est également lui qui construira la

Tour Malakoff à Saint‑Amand‑Montrond

|

|

|

Il est le fils de

Victurnien‑Jean‑Baptiste de Rochechouart de Mortemart

(1752‑1812), duc de Mortemart, et

d'Adélaïde de Cossé‑Brissac (la maison dans laquelle on retrouva la fameuse lettre

mystérieuse de l'abbé Fouquet parlant de

Nicolas Poussin). Casimir de Rochechouart émigra avec sa famille

en 1791. Élevé en Angleterre, il revint en France avec sa mère en

1801.

À la fin de sa vie qui fut très remplie par les guerres napoléoniennes et la restauration française, le duc se consacra aux œuvres de

charité. Curieusement, une seule fois, il réagit violemment par une lettre indignée contre la suppression de la

Société de

Saint‑Vincent‑de‑Paul.

Il faut aussi noter que

la lignée Blanchefort est liée à la

famille Rochechouart. La famille Blanchefort est associée aux

Croisades et à l'Ordre des Templiers.

Un extrait généalogique montre ce rapprochement :

Guy I de Blanchefort

mort en

1356 à Poitiers eut un fils :

Guy II de Blanchefort mort après 1432 eut un fils avec

N. de Rochechouart :

Guy III de Blanchefort

mort en 1460 |

|

Vous pensez certainement qu'il s'agit de la Tour Malakoff ? Observez

bien...

Il s'agit en fait d'une

autre tour ressemblant terriblement à celle du duc de Mortemart,

et qui est aussi située à Saint‑Amand‑Montrond :

La tour Regnault.

Quelle

est donc cette étrange coutume à Saint‑Amand qui consiste à

construire une tour à facettes crénelée et perchée sur une

butte ?

Celle‑ci fut selon la rumeur construite par Émile Regnault, un concessionnaire des

charbons et anthracites du Creusot, d'où le nom tour Regnault. Elle aurait servi à l'observation du ciel... Décidément, Saint‑Amand

possède une réelle tradition de bâtisseurs rêveurs... |

|

|

Le méridien frontière rectifié

Pourquoi rectifier un méridien qui est déjà remarquable puisqu'il correspond aux points frontière extrêmes ? La réponse se trouve dans

la mise en valeur et dans la préservation d'une

géométrie secrète et sacrée du territoire français. Pour répondre à des

critères de plus en plus précis du fait de la cartographie moderne et des technologies nouvelles, le "méridien frontière" qui convenait

largement au 19e siècle a dû être légèrement décalé vers l'ouest, très exactement de

900 m.

Ainsi,

la tour Malakoff bien que placée avec une excellente précision pour

l'époque, se trouve maintenant à une distance de

1424 m à l'Est de ce nouveau méridien dit rectifié.

|

|

|

Mais quel est donc le repère de ce méridien secret et sacré ? Puisque ce travail est récent,

le monument ou la borne devrait être issu d'un projet récent.

Reformulons la question : quel est le projet le plus marquant des 20 dernières années à

Saint‑Amand‑Montrond ?

Vous avez trouvé ? |

|

Le méridien frontière rectifié passe très exactement par la Pyramide de Saint‑Amand‑Montrond

(Google Earth)

©

Rennes‑le‑Chateau‑archive.com |

|

Le repère de ce méridien très particulier est fourni par

la plus grande pyramide de France,

faite de verre et d'acier. Le monument est en effet posé

sur ce méridien précieux au milieu de l'axe désignant de fait le centre géométrique continental du territoire. Paradoxalement, aucune

information sur cette propriété très particulière n'est fournie, aussi bien sur les brochures du site que sur place.

La Pyramide est située à l'Est de

Saint‑Amand‑Montrond

aux coordonnées :

GPS 46° 43' 27,42" N 2° 31' 47 E

L'altitude au haut de la pyramide est très exactement

168 m, un nombre symbolique

dans l'énigme de Rennes (déclinaison du

681).

Le méridien frontière rectifié coupe la France sur une longueur de

972 784 m

et passe exactement

par Caune Minervois, la mine de marbre. Remarquez aussi qu'il ne passe pas par Paris, mais plus à l'Est. |

|

La plus grande pyramide de France à Saint‑Amand‑Montrond

sert de repère au centre du territoire, mais ceci est non officiel |

|

La

Pyramide de Saint‑Amand‑Montrond n'a pas été posée au hasard. Elle respecte les contraintes d'une

géographie secrète et sacrée de tradition très

ancienne. Il suffit de tracer le cercle de France pour s'en convaincre. En prenant comme centre la pyramide de verre, la forme divine passe

bien sûr par les extrémités

frontières Nord et Sud du méridien, mais aussi très précisément par la pointe frontière Est, à

Lauterbourg, où se trouve un important château

épiscopal. Il est aussi remarquable de voir que le conté de Nice, Toulon,

Argelès‑sur‑Mer (1), et Saint Jean‑de‑Luz près de Biarritz, sont également traversés par la circonférence. Même les

îles bretonnes

sont incluses dans le cercle...

(1) Dans

Clovis Dardentor de

Jules Verne, le bateau du capitaine

Bugarach s'appelle l'Argeles

et en inversant...

"C'est le Graal". Nul doute que Jules Verne disposait de

quelques notions du méridien secret...

Voici donc une première explication de la toponymie de

Saint‑Amand...

Mon rond... là, où pas loin se trouve aussi la

Tour Malakoff construite à une hauteur de

314 m (Pi = 3,14 symbole mathématique du cercle)

Il est vrai que la Tour Malakoff était le centre de la France, le centre d'un cercle...

|

|

La pyramide de verre de Saint‑Amand‑Montrond est le centre du cercle qui inscrit

le méridien frontière rectifié ‑ ©

Rennes‑le‑Chateau‑archive.com |

|

En

géométrie sacrée le cercle est une forme

divine. Inscrire la France dans un

cercle est un symbole très fort qui implique de nombreuses questions sur

l'élaboration des frontières et l'acquisition des territoires à la suite des guerres et des Traités, et qui dessinèrent au fil des siècles la France que nous

connaissons aujourd'hui...

C'est en 1789

que l'on découvre que la France possède une forme très particulière. Son contour et sa géométrie permettent de l'inscrire dans un hexagone

régulier, forme lourde de symbole puisque qu'il s'agit aussi de l'étoile de Salomon, l'étoile à 6 branches... |

|

La Pyramide et son entrée pharaonique aux portes de la petite commune de Saint‑Amand‑Montrond

|

|

La pyramide de Saint‑Amand‑Montrond ‑ Google maps |

|

Saint‑Amand‑Montrond, une commune à part |

|

Saint‑Amand‑Montrond est situé dans la région centre et dans le département du Cher, à

60km de

Bourges, l’ancienne

capitale de France. Construite dans une cuvette naturelle autour de la Marmande, en amont de son confluent le Cher, la petite commune

est voisine d’Orval. Elle est aussi intégrée dans la province du Bourbonnais et s’inscrit parmi les Trésors de la Route Jacques

Cœur, la plus ancienne route historique de France.

|

|

| L’eau est très présente dans la commune qui comportait de nombreux marécages.

Beaucoup de jardins disposent aujourd’hui d'un trou d'eau dont le niveau varie fortement en fonction de la pluviométrie. C’est aussi

la capitale du Boischaut, zone de bocages et d'élevage, et elle est installée au contact de deux régions agricoles complémentaires, au

sud, la région du Boischaut et au nord, le secteur de la Champagne berrichonne (culture de céréales). |

|

Saint‑Amant‑Montrond... Une ville paradoxale où art,

Histoire et mystères se combinent |

|

Au Moyen‑Âge, deux cités se

partagent le territoire du centre :

Saint‑Amand‑le‑Chastel et

Saint‑Amand‑sous‑Montrond qui sont dominées par la forteresse de Montrond, un ancien

château que l’on redécouvre aujourd’hui grâce à une association et qui lutta contre l’armée royale durant la Fronde. Une première

abbaye aurait été fondée par Saint Téodulphe sur une île de la rivière de la Marmande. La cité Saint‑Amand le Chastel se développa

autour de ce monastère fondé au VIIe siècle. Saint‑Amand, disciple de Saint Colomban et évêque

de Maastricht évangélisa la région et vécut une partie de sa vie ici.

On trouve aussi l'église Saint‑Amand, consacrée à Saint‑Amand,

évêque de Maastricht et deux petits châteaux disparus.

L'un est Saint‑Amand le Chastel détruit à la fin du XVIIe. Sous‑fief de la seigneurie de Charenton du Cher, il était le plus

ancien. L'autre est le château du Vernet datant du XIVe et du XVe siècle. Sous‑fief de Montrond, il s'est

illustré lors de la Fronde en 1652. |

|

La Pyramide d'Or... Symbole sacré de la France secrète |

| Cette

commune possède surtout un concentré de particularités, dont il

est difficile, pour certaines, de ne pas les relier à l’affaire

de Rennes :

La petite commune touche la commune d’Orval…

Le val d’or… La petite commune touche la commune d’Orval…

Le val d’or…

Elle est considérée comme

le centre de la France Elle est considérée comme

le centre de la France

Elle abrite

la Tour Malakoff construite par la branche cadette de la plus ancienne maison de

France, la maison Rochechouart. Elle abrite

la Tour Malakoff construite par la branche cadette de la plus ancienne maison de

France, la maison Rochechouart.

Une forteresse surdimensionnée gardait les terres de Saint‑Amant et des alentours Une forteresse surdimensionnée gardait les terres de Saint‑Amant et des alentours

La

famille des Fouquet semble aussi partie prenante dans

l’administration de la commune. C'est ainsi que l'on peut

constater parmi la liste des maires :

Entre l’an IV et l’an V, un certain

M. Fouquet administrateur de la cité Entre l’an IV et l’an V, un certain

M. Fouquet administrateur de la cité

Entre

1792 et 1793, M. Fouquet De Pont Charraud, maire Entre

1792 et 1793, M. Fouquet De Pont Charraud, maire

Entre

1762 et 1763,

Louis‑Antoine Fouquet Des Babillots conseiller du Roi et maire Entre

1762 et 1763,

Louis‑Antoine Fouquet Des Babillots conseiller du Roi et maire

À titre de

curiosité supplémentaire, Maurice Papon (1910‑2007) condamné en 1998 pour complicité de crime contre l’humanité fut ancien

maire de Saint‑Amand‑Montrond entre 1971 et 1983.

Enfin, et c'est une autre surprise, la commune est

par tradition spécialisée dans la bijouterie, l'orfèvrerie et l’or.

Elle possède notamment un musée très particulier…

La Cité de l’Or… |

|

La Cité de l'Or et sa pyramide

Comme les surprises n’en finissent pas,

voici qu’un repérage plus récent et discret a été mis en place pour préciser le centre géométrique français continental.

En effet,

pour marquer ce point, un édifice particulier a été construit et quel édifice ! Il s’agit de

la plus grande pyramide de France,

toute de verre vêtue, l'une de ses filles étant la célèbre pyramide de verre du Louvre, cette dernière marquant un autre méridien,

le

méridien de Paris…

Cette pyramide est placée très précisément

sur un méridien très discret et marque le centre de la France rectifié à Saint‑Amand‑Montrond. Mais pour mettre en place ce marquage, il

fallait lui trouver une justification crédible et pourquoi pas, rentable. L’idée géniale et très symbolique fut donc de créer un

musée…

Mais comme ici tout est symbole, il fallait un musée approprié. Nous voici donc avec

le musée de l'or, un choix plutôt

décalé en ces temps de crises… |

|

Petite pyramide d'or à côté de la grande... |

|

Le lieu a été baptisé « La Cité de

l’Or »

et le bâtiment égyptien « La Pyramide des Métiers d’Art » . Le site offre à ses visiteurs et invités un ensemble de services comme

un bar, un théâtre, une salle de spectacle, une galerie et même un restaurant. Le musée se veut ludique et à la pointe du progrès tout

en

présentant les métiers de l'or, de la fonte et de l'orfèvrerie...

L’histoire du site est tout aussi rocambolesque

En

1888 : Charles et Auguste

Moricault qui possèdent à Montargis (Loiret) une fabrique de bijoux, bagues, colliers et chaînes, décident d’installer leur fabrique

dans un coin tranquille offrant toutes les garanties de discrétion et de sécurité. En fait de coin tranquille, il s’agit tout de même

d’un lieu hautement historique et très symbolique.

En

1919, Louis Bardary s’associe

avec Dupré pour monter une fabrique de bijouterie au bord de la Marmande. Les ateliers entrent toutefois en concurrence et l'usine

ferme en 1926.

Entre les deux guerres, trois bijoutiers

s’installent à Saint‑Amand‑Montrond. L’activité est capricieuse, mais ils finissent par faire fortune. L’après‑guerre fut faste surtout pour la

bijouterie Saint‑Amandoise. Tous les matins, la Cotterelle fondait selon les chiffres officiels

7 à 8 kilos d’or. C’était le

plein emploi et on travaillait chez soi tout en allant à l’usine le dimanche...

Cet âge d’or se termine brutalement entre

1979 et 1980, la crise de l’or expliquant cela… Suite aux crises économiques des années

1970, les petites fabriques

ferment et les grandes licencient, se restructurent ou sont rachetées.

|

Si l’on fait un rapide calcul, à raison de

7 à 8 kg d’or fondu par jour entre

1946 et

1979, cela fait 365 jours x 7kg soit environ

2,5 tonnes d'or par an,

ce qui représente pour la période glorieuse au total :

2,5 tonnes d'or x 33 ans =

83 tonnes d’or fondu

Question : d’où provenait cet or ? … Une mine

existe non loin, mais pouvait‑elle fournir autant ?

On comprend mieux la toponymie du lieu :

La Cité de l’Or... |

Aujourd’hui, plusieurs entreprises

travaillent l'or et la ville de Saint‑Amand‑Montrond est un important pôle bijoutier français spécialisé dans la fabrication de

mailles en or semi‑massif.

Ouverte au premier trimestre de

l’an

2000 de façon très discrète,

la Cité de l'Or est une

pyramide de verre et d’acier de

34 m de haut et de

4600 m2. Un immense terrain aux aménagements très sobres met en valeur une grande entrée façon égyptienne, bornée par des petites

pyramides éclairantes. Du fait de la couleur foncée des verres, les parois offrent un aspect surréaliste à l’ensemble.

De forme pyramidale tronquée façon

Illuminati, les quatre angles cachent au centre un diamant fictif, une petite pyramide. Au cœur de l’édifice, deux ascenseurs de verre font découvrir aux

visiteurs le musée sur 834 m2 et sa fabuleuse collection de joyaux et d'objets précieux. Espérons que l’alarme est à la hauteur du

lieu… |

| Une pyramide construite par Eiffel

L'idée de la Cité de l'Or est née à l'instigation de la

municipalité de Saint‑Amand‑Montrond et de son Sénateur Maire Serge Vinçon de 1983 à 2007. C'est en 1990 que le Conseil municipal de Saint‑Amand‑Montrond,

alors présidé par Serge Vinçon, décida de la construction et en 1996 les travaux furent confiés à la société

Eiffel sur une création de l'architecte C. Allibert.

Dix ans après le vote du projet par le conseil municipal, la

Cité de l’Or est inaugurée le 17 juin 2000 (et non le

17 janvier) par Serge Vinçon, en présence du Préfet du Cher

Bernard Tomasini. Lors de

l'inauguration le Sénateur Maire Serge Vinçon qualifiait déjà le site de "Pyramide des Hommes et des Métiers" en

axant son développant pour et avec les entreprises de bijouterie et de joaillerie.

Le musée permet

de présenter plusieurs facettes du traitement de l'or :

• Il retrace l’histoire du minerai précieux à travers ses découvertes dans le monde

• Il décrit le travail et les outils

• Il présente les différentes nuances d’or provenant de mélange avec d’autres matériaux précieux ou non,

l’or à

l’état pur ne permettant pas son travail

• Il montre également les poinçons apposés sur les objets

• Il étudie les multiples applications industrielles du fait de ses qualités de malléabilité

et de conductibilité

électrique

• Il expose une collection de bijoux et objets de 1850 à nos jours

En prime une fonte d'or d'environ 500 grammes est exécutée

durant la visite |

|

La coulée de l'or à la Cité de Saint‑Amand‑Montrond |

|

La commune de

Saint‑Amant‑Montrond est peu connue, mais je suis sûr

qu'après avoir dévoilé son caractère très particulier, beaucoup auront envie et la curiosité de découvrir ce lieu, surtout lorsque

l'on sait lire ses symboles et son histoire en parallèle de l'énigme des deux Rennes...

|

|

La Pyramide de Saint‑Amand‑Montrond... Symbole secret et sacré... |

|

Ce méridien très discret est le préalable indispensable à la compréhension de la géographie

sacrée de la France,

une notion que Philippe de Cherisey avait bien perçue...

Il faut revenir sur le méridien de

Paris et la carte de France

pour comprendre... Continuons...

|

|

|