|

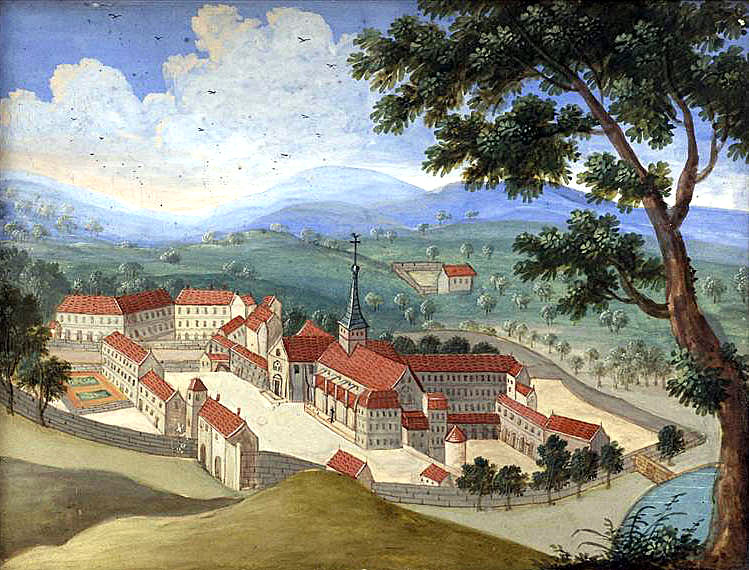

Que l'abbaye

de Port‑Royal des Champs

devait être belle du temps de sa splendeur ! Située au sud‑ouest

de Paris, elle reste peu connue, même des Parisiens.

Pourtant ce monastère fondé en

1204 fut le creuset où

se mélangèrent de façon intense, vie religieuse, vie

politique et vie intellectuelle.

De célèbres

érudits y résidèrent, un enseignement innovant y fut créé et des

ouvrages philosophiques et théologiques y furent écrits. Cet

épisode des lumières est encore évoqué aujourd'hui comme une

référence. Mais les historiens abordent peu la destinée de ce

lieu tant son histoire est complexe, tumultueuse et violente en

cette période centrale du XVIIe siècle. Des débats

théologiques controversés s'invitèrent dans la politique royale

et s'opposèrent à Rome, provoquant des tensions extrêmes

jusqu'au désastre de 1609.

Mais

surtout des connexions flagrantes existent avec l'affaire des

deux Rennes. Ce cœur janséniste fut évidemment en relation avec

le célèbre prélat d'Alet, Nicolas Pavillon, et certaines

relations entre la Cour et le Razès deviennent troublantes,

voire évidentes. Déclarée comme hérétique, l'abbaye sera

finalement rasée par Louis XIV

en

1710.

Décidément, après

l'affaire Fouquet

déjà liée à l'énigme, voici que la

malédiction du Razès rattrape le roi Soleil avec les jansénistes

de Port‑Royal...

Située au cœur

de la vallée de Chevreuse, au Sud‑ouest

de Paris, dans la commune de Magny‑les‑Hameaux

(Yvelines), l'abbaye de Port‑Royal

témoigne d'une histoire passionnée, violente et cruelle,

elle témoigne de l'intolérance et de la difficulté à faire

progresser une société, elle témoigne aussi de

l'incompréhension des hommes face à des idées trop en avance

sur leur temps... |

|

L'abbaye de Port‑Royal des Champs au XVIe

siècle près de Paris |

|

La piste janséniste a été ouverte avec Nicolas Pavillon,

prélat indépendant hors norme et

que nous savons impliqué dans l'énigme de Rennes. Cette

piste nous conduit bien sûr

à l'abbaye de Port‑Royal, creuset janséniste,

à Blaise

Pascal, Philippe de Champaigne

et Nicolas Poussin,

mais aussi à la duchesse de Longueville,

au prince de Conti, à Jean Loret et bien d'autres...

Je veux remercier ici Franck Daffos qui a tant œuvré dans

ses recherches autour

du XVIIe siècle, et qui a su donner cette impulsion pour que

l'énigme de Rennes poursuive sa quête de la vérité...

|

|

L'abbaye de Port‑Royal (image extraite du

plan) |

|

Un peu de théologie... Qu'est‑ce que le jansénisme ? |

|

Son origine

La

doctrine janséniste naquit au travers de la pensée de

Cornélius Jansen(1585‑1638)

évêque d'Ypres (Flandre), professeur à l'université de Louvain.

Il la reprend dans son ouvrage "L'Augustinus".

Deux ans après sa nomination en tant qu'évêque en

1636 il

fut victime de la peste et

l'Augustinus, le livre de sa vie, ne fut publié qu'en

1640, soit 2 ans après sa mort.

Dans cet ouvrage

condamné par Rome à plusieurs reprises, l'auteur y défend une

morale stricte basée sur les écrits de Saint Augustin et

prône un retour à la rigueur primitive de l'Eglise. |

|

Son idée est de

refonder la pensée de

Saint Augustin d'Hippone,

père de l'Église. Ces thèses ne sont pourtant pas nouvelles

puisqu'un professeur d'université, un certain

Michel Baïus

(1513-1589)

les avait déjà envisagées...

Même s'il est certain aujourd'hui que la véritable bataille

menée par les jansénistes contre la dévotion au Sacré‑Cœur

n'a réellement commencé qu'à la publication de l'ouvrage de

Jean‑Joseph

Languet de Gergy

en 1729,

l'Histoire retiendra tout de même

Jansen dit

Jansénius

comme l'initiateur de ce courant religieux. |

Cornélius Jansen (1585‑1638) |

|

Saint Augustin d'Hippone est le théologien le plus fascinant

qui soit et sans doute le plus important après Paul de

Tarse. Romain d'origine berbère, il était dissipé et actif.

C'était un écrivain prolixe, homme de combat et de

conviction. Né à la fin de l'Empire romain, Augustin assista

aux grandes invasions et à la prise de Rome par le

Wisigoth Alaric en l'an 410. Ce témoignage bouleversera

sa vision du monde et imprégnera sa théologie. |

|

Saint Augustin est caractérisé par un cœur

enflammé et sa crosse épiscopale |

Le tableau de Saint Célestin à

Valcros qui est en réalité un Saint Augustin |

|

Voici donc une première connexion avec l'énigme de Rennes.

Saint Augustin

resurgit dans la pensée janséniste, or nous le retrouvons à

ND de Marceille,

un sanctuaire particulièrement important dans l'histoire de

Rennes. |

|

La doctrine janséniste

La

doctrine version française a été forgée au couvent de

Port‑Royal

des Champs. Car pour comprendre cette pensée il faut aussi

la rattacher au contexte historique. La réforme catholique

consacrée par le Concile de Trente eut du mal à se mettre

en place dans le royaume. Les guerres de religion enveniment la

vie politique et divisent la population. C'est

Henry IV qui apportera une certaine stabilité en favorisant

le mouvement de réforme des établissements religieux et c'est

dans ce contexte que naitra

Port‑Royal

suite à la réforme du monastère.

La doctrine janséniste fut ainsi introduite en France puis

développée à Port‑Royal par

l'intermédiaire de l'abbé de Saint‑Cyran,

Jean Duvergier de Hauranne. Le couvent devint ainsi la

référence pour cette pensée qui se révèle être aussi radicale et

intransigeante que le calvinisme.

Les idées fondatrices

L'homme suit une prédestination

divine (doctrine calviniste) et

seule la grâce de Dieu a le

pouvoir de diriger l'homme vers la "délectation terrestre", la

"délectation céleste" et le bien. Cette grâce dite

"efficace" guérit ceux à qui Dieu l'accorde. L'homme suit une prédestination

divine (doctrine calviniste) et

seule la grâce de Dieu a le

pouvoir de diriger l'homme vers la "délectation terrestre", la

"délectation céleste" et le bien. Cette grâce dite

"efficace" guérit ceux à qui Dieu l'accorde.

L'homme tend naturellement

vers le mal. il est donc entièrement déchu par suite du

péché originel.

L'homme tend naturellement

vers le mal. il est donc entièrement déchu par suite du

péché originel.

La grâce de Dieu n'est

accordée qu'à quelques élus et implique une totale

soumission à la foi et au combat contre le mal.

La grâce de Dieu n'est

accordée qu'à quelques élus et implique une totale

soumission à la foi et au combat contre le mal.

Les jansénistes exigent de

leurs pénitents une contrition exemplaire et non un simple

regret des fautes par peur de l'enfer.

Les jansénistes exigent de

leurs pénitents une contrition exemplaire et non un simple

regret des fautes par peur de l'enfer.

La

contrition

est "une douleur voulue des péchés jointe à la résolution de

confesser ses fautes et de donner satisfaction".

Le

jansénisme porte sur les relations entre la grâce divine que

Dieu accorde aux hommes et la liberté humaine dans le processus

du Salut. Au Ve siècle Saint Augustin s'était opposé à ce sujet

au moine Pélage. Ce dernier soutenait que l'homme a en lui la

force de vouloir le bien et de pratiquer la vertu, une position

relativisant l'importance de la grâce divine. Saint Augustin

refuse cette vision et déclare que Dieu est le seul à décider à

qui il accorde ou non sa grâce. Les bonnes ou mauvaises actions

de l'Homme, sa volonté et sa vertu, n'entrent pas en ligne de

compte, puisque le libre arbitre de l'homme est réduit par la

faute originelle d'Adam. Dieu agit sur l'homme par

l'intermédiaire de la grâce efficace, donnée de telle manière

qu'elle atteint infailliblement son but, sans pour autant

détruire la liberté humaine. L'homme a donc un attrait

irrésistible et dominant pour le bien, qui lui est insufflé par

l'action de la grâce efficace.

Le jansénisme de Port‑Royal

fut le courant le moins contraignant, le compromis restant

toujours possible. En cela, il fut parmi d'autres formes de

pensée, le plus souple, mais cette doctrine sera vite considérée

comme hérétique par le clergé français, par Rome, et par

le pouvoir royal. |

|

1204‑1602 Son origine, l'abbaye ND de Porrois

Avant de devenir

l'un des plus hauts lieux de la réforme catholique, l'abbaye de

Port‑Royal des champs

s'appelait l'abbaye Notre‑Dame

de Porrois qui fut fondée en 1204 par

Mathilde de

Garlande, veuve de Mathieu de Montmorency, mort à

Constantinople lors de la 4ème

croisade. Avec le soutien d'Eude de Sully, évêque de Paris, elle

y créa une communauté de femmes. Ce nouveau monastère cistercien

affilié à Cîteaux dès 1209 sera placé sous l'autorité de

l'abbé des Vaux‑de‑Cernay.

L'église

abbatiale fut consacrée le 25 juin 1230 et cet imposant

édifice était reconnu jusqu'aux faubourgs de Paris. Mais au

cours du XIVe

et du XVe siècle, le déclin des institutions

régulières se fit sentir sur l'abbaye qui perdit peu à peu son

éclat. Les abbesses Jeanne de la Fin I (1513‑1558) et

Jeanne de la Fin II sa nièce, s'attachèrent donc à restaurer

l'église et les bâtiments qui en avaient bien besoin. L'abbaye

reste avant tout un monastère cistercien. |

|

1602‑1630 La réforme catholique et les religieuses de

Port‑Royal

Henry

IV entreprend d'apporter la paix

dans le royaume en favorisant le mouvement de réformes des

établissements religieux. Ceci est rendu possible par le

Concile de Trente et la Réforme

catholique.

A

partir du XIVe siècle,

l'Europe relance le débat sur la spiritualité et la question du

salut. Les théologiens réfléchissent sur les fondations du

christianisme et publient de nombreux ouvrages controversés. Les

positions intransigeantes de l'Eglise et du clergé sont vivement

critiquées. Devant de tels débats, des idées de réforme font

leur chemin au sein des catholiques. Mais cela ne suffira pas.

Des courants de pensée très différents divisent la population et

feront naître le protestantisme. La Réforme catholique démarre

au XVe siècle et se poursuivra au XVIe siècle. Elle a pour

objectif de rénover l'Église romaine et de réunifier les forces

catholiques. Au Concile de Trente, certains éclaircissements

théologiques sont débattus comme les rapports de l'Écriture et

de la Tradition ou la signification des sacrements... Et malgré

les critiques des protestants et des humanistes, on impose la

Vulgate. La Réforme catholique est aussi marquée par un retour à

une plus stricte discipline, par un fort courant de mysticisme

et par l'essor des congrégations religieuses.

Le

concile de Trente est le 19ème concile

œcuménique reconnu par l'Eglise de Rome. Convoqué par le pape

Paul III en 1542 le concile débute le 13 décembre 1545

et durera 118 ans. 5 pontificats vivront le concile de

Trente qui permettra de faire la transition entre l'Église

médiévale et l'Église moderne...

La réforme

catholique permit ainsi à l'abbaye de connaître un nouvel essor.

Jacqueline Marie Angélique Arnauld (1591‑1661),

fille d'un avocat célèbre, devint alors coadjutrice de l'abbesse

Jeanne de Boulehart en

1599. Puis, reprenant le poste de

sa prédécesseure, elle fut nommée abbesse de l'abbaye

cistercienne de Port‑Royal en

1602.

Elle a seulement 11 ans et

deviendra par la suite Mère Angélique.

Dès sa nomination l'abbesse veut redonner au lieu une notoriété

religieuse exemplaire. En 1608 elle rétablit la règle de Saint Benoit, entreprit la

réforme de la discipline conventuelle, imposa le vœu de

pauvreté, la vie communautaire et l'isolement. L'abbaye fut

entièrement réformée et devint ainsi la première communauté de

femmes réformée en France. |

|

Abbaye de Port‑Royal des champs ‑ La

chambre et les religieuses |

|

Mère Angélique (1591‑1661) |

Mais la vallée de Chevreuse est humide et froide en hiver et

l'abbaye insalubre rend difficile la vie des religieuses.

Mère Angélique obtiendra la permission d'ouvrir un second

établissement. Ce sera fait avec

Port‑Royal de Paris

situé dans le faubourg Saint‑Jacques

en 1625.

Les religieuses s'y installeront dès cette année,

délaissant Port‑Royal qui s'appellera dorénavant

Port‑Royal

des Champs |

|

Mère Angélique Arnauld

fut une des grandes figures du

XVIIe siècle et de la Contre‑réforme. Les historiens retiennent

surtout l'abbé de Saint Cyran comme le réformateur fondamental

de Port‑Royal, mais c'est en occultant un peu vite que le

prédécesseur de ce prêtre resté en poste seulement 3 ans, était

une femme, Mère Angélique, qui donna clairement le ton en

réformant son abbaye à 17 ans. Sans elle, Pascal, Racine,

Philippe de Champaigne et tout simplement Port‑Royal, auraient

certainement connu d'autres destinées... |

|

En 1627 La Mère Angélique demanda et obtint la séparation

de Cîteaux. En conséquence, L'abbaye ne dépendant plus de

l'Ordre de Cîteaux, son administration fut placée sous la

direction de l'évêque de Langres,

Mgr Zamet, qui fera connaître Jean Duvergier de Hauranne,

abbé de Saint‑Cyran. Ce dernier entra en contact avec

Port‑Royal en 1633.

En 1629 Louis XIII

accorde à

la Mère Angélique le

droit d'élire son abbesse. Elle démissionnera ensuite en juillet

1630 |

|

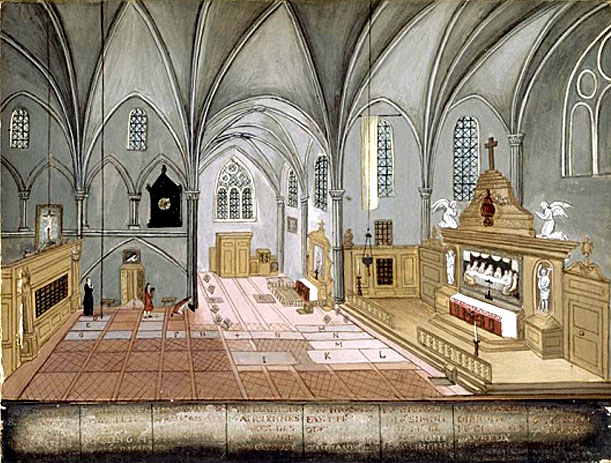

Abbaye de Port‑Royal des champs ‑ L'église

abbatiale |

|

Sceau d'Angélique Arnauld, abbesse de Port‑Royal

On peut lire sur le sceau :

"SOROR ANGELICA ARNAULD HUMILIS ABATISSA DE PORTU RAGALI"

"Sœur Angélique Arnauld, humble abbesse de Port‑Royal" |

|

|

1635 ‑ L'abbé de Saint‑Cyran convertit Port‑Royal au jansénisme

Vers

1635 la direction de l'abbaye est assurée par

l'abbé de Saint‑Cyran. Directeur spirituel des religieuses,

l'abbé favorise l'entrée du jansénisme dans l'abbaye qui devient

le lieu principal de cette pensée déclarée très rapidement

hérétique par Rome. Il reste finalement peu de temps à ce

poste puisque 3 ans plus tard il est emprisonné sur

ordonnance du roi. |

|

L'abbé de Saint‑Cyran

(1581‑1643)

De son vrai nom

Jean Ambroise Duvergier de Hauranne,

l'abbé de

Saint‑Cyran était lié à Cornelius Jansen.

Il fut le

fondateur du mouvement janséniste en France et celui qui

introduisit le jansénisme à Port‑Royal. Confesseur et

prédicateur de la communauté féminine, il contribua largement à

la renommée spirituelle de l'abbaye. Il était par contre détesté

par les jésuites et haï de Richelieu qui trouva en lui un

opposant de sa politique.

Suite à la

condamnation du roi Louis XIV, il fut emprisonné au

château de Vincennes par le cardinal

Richelieu en

1638. Epuisé, il

mourut 2 mois après sa sortie de prison à Paris en octobre

1643.

|

L'abbé de Saint‑Cyran (1581‑1643)

par Philippe de Champaigne 1646

Dépôt du musée des

Beaux‑arts de Rouen

au musée de Port‑Royal |

|

Le tableau de l'abbé

Saint‑Cyran ci‑contre a été réalisé à partir de son masque

mortuaire par Philippe de Champaigne vers

1646. Ce

portrait fut ensuite largement diffusé et copié... |

|

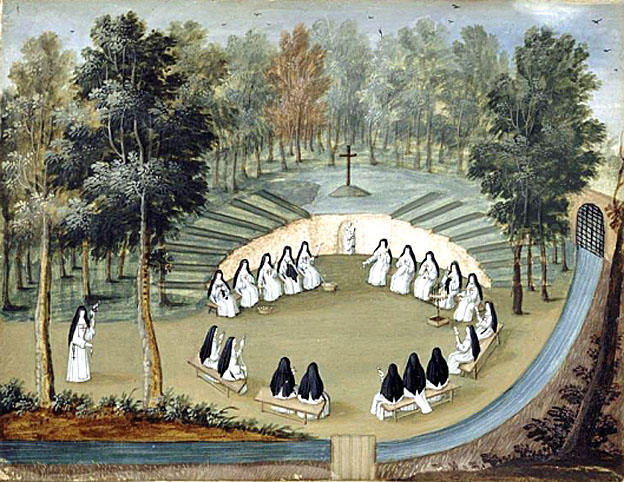

Abbaye de Port‑Royal des champs ‑ Les

religieuses dans "La solitude" |

|

1637 ‑ Les Solitaires s'installent

Les

religieuses étant installées à Port‑Royal de Paris, les

bâtiments de Port‑Royal des champs sont vides. Ils sont alors

occupés par des laïques et des ecclésiastiques désireux de se

donner à la méditation. On les appellera "les Solitaires"

ou "les Messieurs de Port‑Royal".

Parmi eux, des intellectuels et des artistes feront la renommée

de l'abbaye comme Claude Lancelot, grammairien,

Antoine Arnauld, philosophe,

Pierre Nicole,

théologien et moraliste qui écrira avec Antoine Arnauld "La

logique de Port‑Royal".

Il y a aussi Louis‑Isaac Le Maître de Sacy, prêtre

humaniste et bibliste, et Jean Hamon, médecin. |

|

Antoine Arnauld

(1612‑1694)

Frère de Mère Angélique, prêtre

docteur en théologie, il publia en 1643 "La fréquente

communion", un ouvrage prônant un christianisme du cœur et

l'absolu respect des sacrements. Le livre connut un immense

succès, mais il est vite censuré. Devant les attaques répétées

des jésuites et du pouvoir royal, Arnauld répond en dénonçant

l'injustice qu'il subit.

Il s'opposera plus tard à ce que Port‑Royal renonce à sa liberté

d'opinion en signant le Formulaire. Radié de la Sorbonne à

partir de janvier 1656, il vit parfois caché à Paris, mais plus

souvent retiré à Port‑Royal des Champs parmi les Solitaires et

les Messieurs avec lesquels il collabore à de nombreux ouvrages

théologiques et pédagogiques à l'origine du renom de Port‑Royal.

Exilé à

la fin de la Paix de l'Eglise en 1679, il décide de quitter la

France pour les Flandres. Il meurt à Bruxelles en 1694. |

Antoine Arnauld (1612‑1694)

Frère de Mère Angélique dit Grand Arnauld |

| Notons qu'il

ne faut pas confondre Antoine Arnauld, dit le

Grand Arnauld, et Antoine Arnauld (1560‑1619) son

père. Ce dernier se maria à Catherine Marion, religieuse à

Port‑Royal en 1629. Ils eurent 20 enfants dont 10 vivants... |

|

Claude Lancelot

Il participa à la création des Petites écoles de Port‑Royal en

1638 et resta fidèle à l'abbé de Saint‑Cyran malgré

l'emprisonnement. Il fut notamment chargé de l'éducation du duc

de Chevreuse et des Princes de Conti. Il fut remarqué par sa

rénovation de l'enseignement dans les Petites‑Écoles. Erudit

grammairien, il est l'auteur de plusieurs ouvrages comme "la

Nouvelle méthode pour apprendre la langue latine", "Nouvelle

méthode pour apprendre la langue grecque", "Jardin des

racines grecques" et "Grammaire générale et raisonnée",

dite Grammaire de Port‑Royal. Son influence et son

enseignement basé sur le respect de l'enfant lui confèrent le

statut de premier maître de Port‑Royal.

|

|

Pierre Nicole (1625‑1695)

par un anonyme |

Pierre Nicole

(1625‑1695)

Il étudia la philosophie, la théologie et devint maître ès‑Art

en 1644. Il étudia aussi l'hébreu et la théologie. Ce fut par sa

tante Marie des Anges Suireau, l'une des abbesses de Port‑Royal,

qu'il entra en contact avec le monastère. Il devint ensuite

secrétaire et collaborateur d'Antoine Arnauld vers 1654.

Il

participa à la rédaction de la logique en 1662, au Nouveau

Testament en français et à la révision des Pensées de Pascal.

Comme Claude Lancelot il donna des cours notamment au jeune

Jean Racine. Il travailla aussi avec Blaise Pascal

pour écrire les "Provinciales".

|

1639 ‑ Ouverture des « Petites écoles »

Un autre évènement très important de l'abbaye de Port‑Royal fut

la création par

l'abbé de Saint‑Cyran des "Petites écoles". C'est en

effet en juin 1637 que l'abbé de Saint‑Cyran envoya

quelques enfants à Port‑Royal‑des‑Champs sous la direction d'un

prêtre, Antoine Singlin. Les Petites‑Ecoles de Port‑Royal

étaient nées.

D'abord installées à Paris dans la rue Saint Dominique (impasse

Royer‑Collard), puis au Chesnay et au château de Troux (près de

Port‑Royal), les Petites‑Ecoles se fixent définitivement dans

l'abbaye de Port‑Royal avec la création en

1651 d'un bâtiment dédié.

Ce sont de véritables petites classes de 5 à 6 enfants dirigées

par des Solitaires érudits. L'enseignement concerne toutes les

disciplines. Histoire, géographie, grammaire, écriture, lecture,

langues anciennes, sciences et poésies constituent le programme

des jeunes élèves. Les élèves vivent dans un monde clos

pour éviter les distractions et les mauvaises influences. Les

journées sont longues et débutent avec l'apprentissage du latin.

Jour et nuit ils sont soumis à une vigilance régulière. Les

horaires sont contraignants avec un levé à 5h30 et un couché à

21h. L'éducation est complète : il s'agit de cultiver l'esprit,

le jugement et la volonté de l'enfant, de sensibiliser son âme,

de développer son corps. Le maître doit être attentif, à la fois

doux et intransigeant, à la fois sévère et charitable, sachant

s'adapter aux capacités de chaque élève.

Les livres d'école sont confectionnés par les enseignants qui

ajustent parfaitement leurs manuels à leurs cours. Chaque année,

une trentaine d'enfants sont ainsi formés et devant le succès de

ces nouvelles écoles, les Solitaires construiront en

1651

un pensionnat de garçons.

L'enseignement

est original et particulièrement novateur pour l'époque. Il est

d'ailleurs consternant d'observer que certaines recommandations

sont toujours aussi actuelles... |

|

Abbaye de Port‑Royal des champs ‑

Enterrement d'une religieuse |

|

L'enseignement

est donné en français alors que tous les collèges de l'époque,

en particulier jésuites, n'utilisent que le latin (le latin est

d'ailleurs appris en latin)

L'enseignement

est donné en français alors que tous les collèges de l'époque,

en particulier jésuites, n'utilisent que le latin (le latin est

d'ailleurs appris en latin)

Les Solitaires, soucieux

de pédagogie utilisent de nouvelles méthodes rédigées et

expérimentées par eux‑mêmes. Claude Lancelot publia ainsi

des méthodes de versification et d'apprentissage des langues

vivantes; la

Grammaire,

due à Lancelot et Arnauld (1660), et la

Logique, composée par

Arnauld et Nicole (1662), qui comptent parmi les œuvres

les plus importantes produites de Port‑Royal. Blaise Pascal

rédigea de même une "Nouvelle méthode" pour apprendre à

lire. Les Solitaires, soucieux

de pédagogie utilisent de nouvelles méthodes rédigées et

expérimentées par eux‑mêmes. Claude Lancelot publia ainsi

des méthodes de versification et d'apprentissage des langues

vivantes; la

Grammaire,

due à Lancelot et Arnauld (1660), et la

Logique, composée par

Arnauld et Nicole (1662), qui comptent parmi les œuvres

les plus importantes produites de Port‑Royal. Blaise Pascal

rédigea de même une "Nouvelle méthode" pour apprendre à

lire.

L'enseignement est

ludique et équilibré entre théorie et pratique L'enseignement est

ludique et équilibré entre théorie et pratique

Le châtiment corporel

est aboli et est remplacé par le respect que l'élève doit à son

maître Le châtiment corporel

est aboli et est remplacé par le respect que l'élève doit à son

maître

Le nombre d'élèves est

de 5 ou 6 par groupe, le nombre maximum étant 25 Le nombre d'élèves est

de 5 ou 6 par groupe, le nombre maximum étant 25

Le grec et sa culture viennent

au même rang que la culture latine. Ceci influencera Jean Racine

dans l'écriture de ses tragédies... Le grec et sa culture viennent

au même rang que la culture latine. Ceci influencera Jean Racine

dans l'écriture de ses tragédies...

La plume d'oie est

remplacée par la plume métallique... La plume d'oie est

remplacée par la plume métallique... |

|

Maître des

Petites Ecoles,

Nicolas Fontaine

(1625‑1709) écrivit les

Mémoires pour servir à

l'histoire de Port‑Royal. Il

fut enfermé à la Bastille en 1664

et raconte : |

|

Il y

avait un maître dans chaque chambre, avec cinq ou six enfants.

Les lits étaient disposés de manière que le maître les voyait

tous du sien. Chacun avait sa table à part, et elles étaient

rangées de manière que le maître les voyait toutes ; mais ils ne

pouvaient se parler les uns aux autres. Chacun avait son tiroir,

son pupitre et les livres nécessaires, de sorte qu'ils n'étaient

point obligés de rien emprunter à leurs compagnons. Le nombre

des pensionnaires n'était pas fort grand, parce qu'on n'en

donnait à un maître qu'autant qu'il pouvait tenir de lits dans

sa chambre.

On se levait à cinq heures et demie, et on

s'habillait soi‑même. Ceux qui étaient trop petits étaient aidés

par un garçon. On faisait la prière en commun dans la chambre,

et ensuite chacun étudiait sa leçon, qui était de la prose pour

le matin. A sept heures, chacun la répétait au maître, l'un

après l'autre. On déjeunait ensuite, et en hiver on se

chauffait. Après le déjeuner, on se remettait à sa table; chaque

enfant faisait sa version, qu'on leur recommandait de bien

écrire. La version faite, ils la lisaient au maître, l'un après

l'autre. S'il restait du temps, on leur faisait expliquer la

suite de leur auteur qu'ils n'avaient point préparée. A onze

heures, on allait au réfectoire, et un de ceux qui avaient été

confirmés récitait un verset du Nouveau Testament en latin. Les

enfants d'une même chambre étaient à une même table avec leur

maître, qui avait soin de leur servir à manger, et même à boire.

On faisait la lecture pendant le repas. Au sortir du réfectoire,

on allait en récréation au jardin, en tout temps, excepté

lorsqu'il faisait mauvais ou qu'il était nuit. Comme le jardin

était fort vaste et plein de bois et de prairies, il était

défendu de sortir, sans permission, d'un espace qui était

marqué. Les maîtres se promenaient au même lieu sans perdre

jamais de vue leurs enfants ; mais leur présence ne les gênait

nullement, parce qu'on leur donnait une entière liberté de jouer

aux jeux qu'il leur plaisait de choisir.

À

une heure, on allait dans une salle commune jusqu'à deux. Les

enfants y apprenaient un jour la géographie et un autre,

l'histoire. A deux heures, ils remontaient dans leurs chambres

pour étudier la poésie, dont ils faisaient la répétition au

maître à quatre heures; après quoi, ils goûtaient. Ensuite ils

étudiaient le grec de la même manière que les autres leçons, et

ils en faisaient la répétition.

|

|

Abbaye de Port‑Royal des champs ‑ Le

réfectoire des religieuses |

|

Mais les Solitaires ne font pas qu'étudier. Ils participent

aussi à la rénovation du site. En dehors de la prière et de

l'enseignement, ils effectuent des travaux importants.

L'assèchement des marécages et le rehaussement du sol de

l'église abbatiale participent à l'assainissement et au confort

des lieux. Ces aménagements feront revenir les religieuses à

Port‑Royal des Champs.

En 1647, l'établissement devient

l'abbaye de

Port‑Royal du Saint‑Sacrement

et à la place du scapulaire noir, les religieuses cisterciennes

s'affichent avec le scapulaire blanc orné d'une croix rouge sur

la poitrine. |

|

Abbaye de Port‑Royal des champs ‑

Procession du Saint Sacrement dans le cloître |

|

1648 ‑ Les religieuses reviennent à Port‑Royal des Champs

Le

13 mai 1648 une partie des religieuses reviennent dans la

campagne de Chevreuse.

Dès lors, la

communauté féminine possède deux établissements, l'un à

Port‑Royal des Champs et l'autre à Paris...

Les

Solitaires se retirent alors dans "la ferme des Granges" et y

installent leurs Petites Ecoles. L'enseignement devient réputé

et innove dans beaucoup de domaines. La connaissance est

considérée comme un moyen et non comme une fin et cette nouvelle

manière d'apprendre s'oppose radicalement à celle des collèges

jésuites. On remarquera d'ailleurs parmi les jeunes élèves un

certain Jean Racine...

L'abbaye de Port‑Royal devient ainsi un centre hautement

intellectuel et religieux où des érudits travaillent et

réfléchissent ensemble sur une nouvelle société religieuse plus

moderne. Des ouvrages issus de ce centre de réflexion sont

publiés comme la Grammaire générale et raisonnée, rédigée par le Grand

Arnauld et Lancelot, ou la Logique de Port‑Royal, œuvre

conjointe de

Pierre Nicole et du même

Antoine Arnauld.

Mais

la pensée janséniste qui s'installe peu à peu agace le jeune roi

Louis XIV et Mazarin...

|

|

Abbaye de Port‑Royal des champs ‑ L'aumône

à l'entrée de l'abbaye |

|

Abbaye de Port‑Royal des champs ‑ Les

religieuses soignant les malades |

|

1640‑1669 Condamnation du jansénisme et expulsions

Le XVIIe

siècle fut incontestablement marqué par la pensée janséniste,

mais ce courant est vite considéré par Rome comme hérétique.

Il sera source de conflit et de cruauté en plein siècle des

lumières...

Le

jansénisme impose la rigueur morale en s'inspirant des thèses de

Saint Augustin.

|

L'homme n'est pas maître de

son destin et son salut ne lui est accordé que par la

toute‑puissance de la grâce de Dieu. |

Cette thèse est

en totale opposition avec les Jésuites qui la condamnent

fermement. Très vite le jansénisme agace le pouvoir royal et les

instances religieuses qui n'apprécient guère que l'on détourne

la parole du Pape.

Richelieu

s'empare du problème et ordonne des sanctions qui seront

confirmées par Rome. Le Pape déclare la pensée

hérétique.

Au début du XVIIe siècle l'Eglise est en pleine

réforme mais les questions spirituelles et dogmatiques divisent

les théologiens. Le courant protestant crée des débats à la

faculté de théologie (la Sorbonne) et l'étude des écrits de

Saint Augustin, père de l'église, à propos de la Grâce, provoque

des polémiques.

De plus, la publication de

l'Augustinus de

Cornelius

Jansen (1640) et son succès en France au moment de la mort

de Richelieu en décembre 1642, n'arrange rien, de même la

publication en août

1643 de la Fréquente communion d'Antoine Arnauld, docteur

de Sorbonne et frère de la Mère Angélique.

|

|

Jansénisme et confusion

‑ La gravure

montre le pape (en haut)

et le Roi (à gauche)

en conflit avec les jansénistes

|

|

L'Augustinus

étant publié, les opposants au jansénisme veulent condamner

l'ouvrage. Isaac Habert, ancien collaborateur de Richelieu

devenu évêque, publie en décembre

1646 une liste de huit

propositions extraites de l'Augustinus qu'il tient pour

hérétique. Quelques années plus tard, en

1649,

Nicolas Cornet demande à ce que soient examinées 5

propositions tirées des thèses soutenues par des bacheliers de

la Sorbonne et qui touchent au problème de la grâce. Ceci va

mettre le feu aux poudres.

En

1653

et à la demande de la Sorbonne les 5 propositions sont déclarées

officiellement hérétiques par une bulle papale (Bulle Cum

occasione d'Innocent X).

Les religieuses sont alors en pleine tourmente. D'un côté elles

doivent entière fidélité à l'Église et à l'autorité papale, de

l'autre elles doivent faire face à l'hostilité croissante des

jésuites et de l'autorité royale. Dès lors, les hostilités entre

partisans des Jésuites et jansénistes vont se faire de plus en

plus fréquentes.

La bulle papale destinée à calmer les divergences ne fait

qu'aggraver la situation et engendre une polémique violente

menée par Antoine Arnaud.

En 1655, Arnaud finit par accepter la condamnation des 5

propositions, mais il conserve sur leur attribution à Jansénius

un silence respectueux. Obligée de se prononcer, la Sorbonne

choisit alors en

1656 d'exclure ce prêtre insoumis. Seront exclus avec lui

une centaine de docteurs, le tiers de ses membres. |

|

La Fronde

(1648‑1653)

Il est important de noter ici qu'un contexte politique très

particulier frappe alors le royaume de France entre 1648 et

1653. C'est une période de troubles graves durant la

minorité de Louis XIV qui est alors en pleine guerre avec

l'Espagne (1635‑1659). L'autorité monarchique de Louis XIII et

la fermeté de Richelieu génèrent en effet des révoltes brutales.

La période de régence qui suit la mort du cardinal et celle de

Louis XIII, empoisonnée par les caisses vides de l'Etat (du fait

de la Guerre de 30 ans), engendre des rébellions

aristocratiques, parlementaires et populaires. C'est la période

de la Fronde dont une figure emblématique fut la duchesse de

Longueville. |

|

C'est alors qu'un nouveau

personnage important va entrer en scène : Blaise Pascal

également janséniste.

Pascal est alors sollicité par ses amis d'intervenir dans le

conflit qui les oppose aux Jésuites. Cette prise de position

donnera lieu à l’écriture des

« Provinciales ».

Ces écrits vont s'attacher à démontrer la différence entre le

droit et l'éthique.

Entre le

23 janvier 1656 et le 24 mars 1657,

Pascal publie donc 18 lettres

et pose un problème

philosophique éternel : la destinée et la vie morale... Le

public prend alors conscience de cette thèse condamnée par

Rome...

Ce débat théologien portera ses fruits, mais le pouvoir du

clergé contre‑attaque et demande à tous les ecclésiastiques de

renoncer aux thèses de l'Augustinus (arrêt royal du

13

avril 1661). La communauté de Port‑Royal refusera et sera

condamnée à 4 ans d'isolement dans l'abbaye... |

|

|

En

1660,

Les

Provinciales sont brûlées par le Roi et en

1661, sur le point

de mourir, Mazarin recommande au jeune

Louis XIV

de détruire la « secte » janséniste dangereuse pour la paix

religieuse et politique, car les derniers « frondeurs » soutiennent

Port‑Royal... |

|

1661 L'année

où tout bascule...

En

1661,

Louis XIV règne seul et cette crise entre le clergé et

les jansénistes empoisonne la vie politique et religieuse de son

royaume. Toute solution qui apaiserait et clarifierait les

débats est souhaitée. Louis XIV va alors obtenir de l'assemblée

du Clergé de France, un formulaire destiné au clergé

séculier, consignant l'adhésion de cœur et d'esprit à la

condamnation pontificale des Cinq propositions. L'édit royal du

29 avril 1664 tentera de mettre fin au silence

respectueux et demandera une signature sans restriction du

formulaire.

|

«

Je me soumets sincèrement à la constitution du pape

Innocent X du 31 mai 1653, selon son véritable sens,

qui a été déterminé par la constitution de notre

Saint‑Père le pape Alexandre VII du 16 octobre 1656.

Je reconnais que je suis obligé en conscience

d'obéir à ces constitutions, et je condamne de cœur

et de bouche la doctrine des Cinq propositions de

Cornélius Jansenius contenues en son livre intitulé

Augustinus, que ces deux papes et les Evêques ont

condamnée, laquelle doctrine n'est point celle de

saint Augustin, que Jansenius a mal expliquée,

contre le vrai sens de ce saint Docteur.»

Extrait du Formulaire |

Cette période

devient la plus dure de la répression contre le jansénisme.

Alors que Mère Angélique décède en

1661, on exige des

religieuses qu'elles signent explicitement

le Formulaire

condamnant l'Augustinus. Elles refusent alors invoquant

une trahison envers la mémoire de l'abbé de Saint‑Cyran.

Puis on leur enlève leurs pensionnaires et leurs novices.

L'archevêque de Paris, Mgr Hardouin de Péréfixe, se rend

plusieurs fois au monastère de Port‑Royal pour tenter de

convaincre les religieuses à signer, mais en vain. Il les

privera de sacrements le 21 août 1664. Quelques jours

plus tard, les meneuses sont dispersées hors du monastère, puis

toutes les religieuses non signataires sont regroupées et

gardées à Port‑Royal‑des‑Champs, tandis que les religieuses

signataires sont réunies au monastère parisien.

Ce mouvement de révolte

exacerbé par une répression sans ménagement pousse l'épiscopat à

prendre position entre le droit et les faits. C'est alors qu'en

1665 un mandement fut publié par les jansénistes

demandant expressément de ne pas signer le Formulaire. Ce

mandement que l'on croyait être d'Antoine Arnauld a été écrit en

réalité par

Nicolas Pavillon (1597‑1677), leader d'un mouvement où 4

évêques

vont alors cristalliser cette rébellion et seront ainsi

condamner par Rome et par Louis XIV. Cette liste d'évêque est

constituée par :

François

de Caulet, évêque de Pamiers

François

de Caulet, évêque de Pamiers

Nicolas

Pavillon, évêque d'Alet et leader du mouvement

Nicolas

Pavillon, évêque d'Alet et leader du mouvement

Choart

de Buzenval, évêque de Beauvais

Choart

de Buzenval, évêque de Beauvais

Henri Arnauld, évêque d'Angers

(frère de Mère Angélique) Henri Arnauld, évêque d'Angers

(frère de Mère Angélique)

Nicolas

Pavillon, de loin le plus tenace et le plus audacieux, ira

jusqu'à offrir aux jansénistes un asile dans son diocèse... |

|

Le pape Alexandre VII, intenta alors à ces 4 évêques un

procès canonique destiné à les destituer de leurs diocèses.

Heureusement pour

eux, la mort du Pape intervint en

1667 empêchant toute poursuite.

La mort de

Mère Angélique en

1661 est vécue dans l'abbaye comme

un véritable traumatisme et c'est un peu l'âme de

Port‑Royal qui disparaît. C'est en

1658 que la succession

avait été décidée et Jeanne‑Catherine‑Agnès Arnauld, sa

sœur, aura la lourde responsabilité d'affronter la répression

durant 3 ans... |

Le pape Alexandre VII (1599‑1667) |

|

Cette année

1661 marque la fin de Port‑Royal. Dès la

mort de

Mazarin, le

9 mars 1661, Louis XIV ordonne la

dispersion des novices et des pensionnaires des monastères de

Port‑Royal‑des‑Champs et de Port‑Royal de Paris. Les petites

écoles sont fermées, les pensionnaires de l'abbaye sont

expulsées, les Solitaires se dispersent et s'exilent pour ne pas

être embastillés.

Enfin les religieuses sont expulsées du monastère le

23 avril

1661.

|

|

Jeanne‑Catherine‑Agnès Arnauld

Mère Agnès Arnauld

(1593‑1672)

Elle fut abbesse

de Port‑Royal et une grande figure

du jansénisme français

Sœur d'Antoine Arnauld et de Mère Angélique, elle succède à

cette dernière à la tête de l'abbaye de Port‑Royal des Champs et

de Paris en 1658. Elle affronta la période la plus dure de la

répression contre le jansénisme et organisa le mouvement de

refus de signature du Formulaire d'Alexandre VII. Cette position

l'obligera à être aussi en conflit avec l'archevêque de Paris

Hardouin de Péréfixe.

Elle est également l'auteur des Constitutions de

Port‑Royal, texte qui règlemente la vie matérielle et

spirituelle des religieuses dans un esprit de renouvellement

cistercien.

|

Mère Agnès Arnauld (1593‑1672)

Sœur de Mère Angélique |

|

Ces expulsions vont faciliter une négociation et une paix

provisoire. Sous l'impulsion du pape

Clément IX, Rome

obtient l'apaisement en France en

1668 pour une dizaine

d'années. D'ailleurs Louis XIV a d'autres soucis

puisqu'il prépare la guerre avec les Pays‑Bas. Le Pape Clément

IX et le pouvoir royal seront alors contraints de négocier,

craignant un schisme. Ce sera la paix Clémentine signée

en 1669.

|

|

1669‑1679 La paix Clémentine

Cette période sera pour

l'abbaye de Port‑Royal le temps d'un nouveau développement

intellectuel qui favorisera son épanouissement et la

communication vers les fidèles. Les jansénistes veulent éviter

tout nouvel affrontement et les ouvrages publiés durant cette

période sont dépourvus de sujets à polémiques. C'est le temps des

"Pensées" de Pascal qui seront publiées en

1670.

Louis Isaac Lemaistre de Sacy publie en

1667 un

Nouveau Testament qui est aussitôt commandé par le pape en

1668. Il publie aussi une nouvelle

Vulgate sur

30 volumes qui sera achevée en

1695.

Les Pensées de

Pascal et

la Bible de Sacy deviendront les plus

belles pages d'exemple de la littérature classique française du

XVIIe siècle...

Toute la haute société parisienne vient se rassembler et

débattre des grands courants théologiques du moment. Mais ce

succès n'est que temporaire et la répression n'attend que

la fin de la guerre pour reprendre...

Dès la paix de Nimègue et le traité de Saint‑Germain signés en

1679,

Louis XIV

reprend l'offensive contre le jansénisme et Port‑Royal. Ce

totalitarisme intransigeant conduira le roi à combattre aussi

les protestants en révoquant l'édit de Nantes en 1685.

Cette reprise des hostilités par Louis XIV en

1679 est

aussi certainement due à la disparition cette même année, de la

duchesse de Longueville qui fut la protectrice de

Port‑Royal.

|

|

1679‑1713 Port‑Royal termine dans l'horreur et la

cruauté

En 1679,

le monastère est voué à l'extinction et les expulsions

reprennent, mais de façon plus violente (plus de 70

personnes sont concernées). Les principaux ecclésiastiques

jansénistes s'exilent : Pierre Nicole s'installe dans les

Flandres et Antoine Arnauld fuit à Bruxelles.

Louis

XIV qui est à la fin de son règne veut terminer avec le

jansénisme et tout ce qui rappelle ce courant non conforme qu'il

appellera d'ailleurs "La secte républicaine" en

opposition à la monarchie absolue.

En

1701, l'affaire dite «

du cas de conscience »,

déclenche la reprise des persécutions et

Louis XIV exige

du pape une nouvelle condamnation. Il l'obtient du pape avec la

bulle « Vineam Domini » en

1705.

A partir de cette déclaration le roi a enfin la liberté de mener

la répression comme il l'entend. Les principaux chefs

jansénistes sont emprisonnés ou exilés.

Profitant de la guerre de Succession d'Espagne, Louis XIV

fait arrêter

Pasquier Quesnel (1634‑1719) théologien catholique, aux

Pays‑Bas en 1703 mais celui‑ci s'évade. Tous ses papiers seront

saisis ce qui conduira à l'arrestation de tout le réseau de

correspondants de Quesnel depuis une quinzaine d'années dans

toute la France. Les foyers des écrits jansénistes sont

découverts, les jansénistes fuient à l'étranger, le plus souvent

aux Pays‑Bas et aux Provinces‑Unies, en passant par l'abbaye de

Hautefontaine.

A noter qu'une partie importante des archives de Nicolas

Pavillon se trouvent aujourd'hui conservée soit aux archives

provinciales d'Utrecht, aux Pays‑Bas, soit aux archives du

séminaire d'Amersfoort (province d'Utrecht). La Hollande fut en

effet le lieu d'exil de nombreux jansénistes français. Ceux‑ci

se regroupèrent d'abord à Amsterdam puis à Utrecht où des liens

entre Église d'Utrecht et jansénistes français sont durables.

Lieu de refuge au XVIIIe siècle, Utrecht devint lieu de mémoire

de la tradition janséniste. Les fonds de la Boite à Perette

servaient régulièrement à financer une partie de la vie de cette

Église.

(Les Archives

Nationales à Paris ne contiennent que le procès de Nicolas

Pavillon).

Le

29 octobre

1709 les

22 religieuses de Port‑Royal qui avaient refusé de signer

la bulle « Vineam Domici » sont assaillies par le

lieutenant de police d'Argenson

assisté de 300 mousquetaires. Elles sont enlevées et

dispersées par les autorités du roi dans divers couvents. |

|

Arrêt de dissolution de Port‑Royal

signifié aux 22 religieuses

dans la salle du chapitre,

par Marc René de Voyer de Paulmy,

marquis d'Argenson le 29

octobre 1709 |

|

Les religieuses restantes sont expulsées

en octobre 1709 |

|

En

1710,

le roi ordonne la destruction du monastère et en 1711 il est

rasé comme pour exorciser le mal. En

1712

les

sépultures sont violées et les ossements sont enfouis dans une

fosse commune dans le cimetière de Saint‑Lambert‑des‑bois. Même

les chiens, venaient se repaître des restes des plus récents

exhumés.

Mais Louis XIV

veut aller plus loin. Il demande à nouveau une bulle de

condamnation. Celle‑ci doit déclarer le jansénisme globalement

hérétique. Le pape Clément XI exprima donc sa sentence

avec

la bulle «

Unigenitus » le

8 septembre 1713.

Mais cette bulle

élargit le pouvoir de Rome. Non seulement les thèses

augustiniennes sur la grâce sont commandées, mais elle affirme

également la prééminence de Rome sur l'Eglise de France et le

droit de contrôle du Saint‑Siège sur les princes. Elle condamne

aussi 101 propositions réputées hérétiques dans le Nouveau

Testament avec des réflexions morales du P. Quesnel.

Ce nouvel

épisode soulève les protestations de plusieurs évêques qui

souhaitent alors réunir un concile général des évêques du

royaume. Ceci s'accompagne en 1731 de faits étranges. Des

scènes de convulsions et de guérisons miraculeuses sont

observées sur la tombe d'un diacre janséniste,

François de

Pâris, au cimetière de

Saint‑Médard à Paris. Le cimetière devient alors le

théâtre de scènes d'extases collectives. Des illuminés entrent

en convulsion sur la sépulture du Diacre. Le cimetière sera

fermé sur ordonnance. |

|

La mémoire de Port‑Royal et ses ruines furent

célébrées très tôt, par Lesesne d'Etemare, dans des

poèmes en prose intitulés "Gémissements sur la

destruction de Port‑Royal". En 1809, l'abbé Grégoire

rédigera "Les ruines de Port‑Royal" et Sainte‑Beuve

à son tour, au terme de son Port‑Royal, entreprit de

décrire à son tour cet épisode, l'un des plus

sombres de l'Histoire de France, dans une voix où

l'on sent percer l'indignation et la révolte.

Charles‑Augustin Sainte‑Beuve

(1804‑1869)

fut un critique littéraire et un écrivain français.

Il est l'auteur de "Port‑Royal",

une œuvre majeure qui est devenue aujourd'hui une

véritable référence. Voici ce qu'il écrit à propos

de la destruction de l'abbaye : |

|

« Qu' on se rappelle ce qui

s'était passé depuis tant d'

années que nous étudions

Port‑Royal et que nous y

habitons, la quantité de

corps, d' entrailles, de

cœurs, que la piété des

fidèles y avait envoyés

reposer comme en une terre

plus sainte. On a évalué à

plus de trois mille les

corps qui, déposés dans la

suite des générations,

durent être ainsi exhumés

inhumainement. Pour

quelques‑uns que la religion

des héritiers ou des amis

vint revendiquer et choisir,

combien de hasard et de

pêle‑mêle ! Qu'attendre des

hommes grossiers chargés de

déterrer confusément les

corps, et de les porter en

tas dans des tombeaux au

cimetière voisin de

Saint‑Lambert ? Il y avait

bien un prêtre, M Le Doux,

de Saint‑Nicolas De

Chardonnet, chargé par le

cardinal de Noailles de

veiller à ce que les choses

se passassent convenablement

; mais que pouvait‑il seul,

souvent absent, et eût‑il

été présent, sur des hommes

brutaux et qui

s'enhardissaient par

l'ivresse à leur dégoûtante

besogne ?

Ainsi ce qui avait

été la vallée sainte par

excellence et la cité des

tombeaux n' offrit plus,

durant ces mois de novembre

et de décembre 1711, que la

vue d' un immense charnier

livré à la pioche et aux

quolibets des fossoyeurs.

[...]

mais je n' ai plus trouvé

qu' un horrible mélange

d' os et de chair meurtris

et traînés dans la fange,

des lambeaux pleins de sang,

et des membres affreux

que des chiens dévorants se

disputaient entre eux.

[...]

Cette fin du songe d'Athalie

se vérifia à la lettre. Des

chasseurs, qui traversèrent

alors le vallon, ont raconté

qu' ils furent obligés

d'écarter avec le bout de

leurs fusils des chiens

acharnés à des lambeaux.

Comment s'étonner, après

cela, que la réaction morale

causée par ces horreurs

suscite des fanatiques, et

que le gémissement d' abord,

le sanglot, puis la

convulsion saisisse ceux qui

sont trop violemment

indignés ! Grâce à une

incurie sans nom succédant à

de longues suggestions

iniques, il y eut sous Louis

XIV, à deux pas de

Versailles, des actes qui

rappellent ceux de 1793. On

le lui rendit trop bien à ce

superbe monarque, et à toute

sa race, le jour de la

violation des tombes royales

à Saint‑Denis ! Dernier

trait de profanation :

plusieurs des tombes des

religieuses, qui étaient des

losanges fort larges de

marbre noir ou de pierre de

liais, furent trouvées dans

des cabarets et des

auberges, à quelques lieues

aux environs, y servant de

pavés ou même de tables à

boire dans la cour. Des

passants scandalisés en

rachetèrent quelques‑unes.»

C.‑A. de Sainte‑Beuve,

Port‑Royal, dernière partie. |

|

Pratiquement aucune toile ne rappelle ces périodes de l'horreur.

Cette partie de notre Histoire de France a été littéralement

occultée par les historiens et les artistes. Seuls quelques

rares écrivains comme

Sainte‑Beuve, eurent le courage de dénoncer quelques

vérités il y a plus d'un siècle... |

|

Au centre le vicaire de Saint Nicolas du

Chardonnet charger de surveiller

les opérations d'exhumations à l'automne 1711.

Au fond la démolition de l'église qui eut lieu entre

septembre

1712 et printemps 1713 |

|

En

1712

les sépultures sont violées et les ossements sont enfouis dans

une fosse commune dans le cimetière de Saint‑Lambert‑des‑bois.

Même les chiens venaient se repaître des restes des plus récents

exhumés.

Une stèle de granit s'élève

aujourd'hui sur la fosse où sont les restes des jansénistes...

Un texte indique :

Ici furent enfouis, après avoir

été transportés dans des tombereaux, les restes des religieuses

et des solitaires qui reposaient

à Port‑Royal‑des‑Champs

janvier 1712 |

Saint‑Lambert‑des‑bois ‑ Fosse janséniste |

|

Lors de la destruction, les pierres tombales furent sauvées par

les habitants de Magny‑les‑Hameaux et stockées dans l'église

Saint Germain du village. Les dalles qui servaient au sol de

l'église furent ensuite levées contre les murs sous Napoléons

III. Mais l'humidité et le temps attaquaient malgré tout les

pierres. Récemment un projet de restauration du patrimoine a été

mis en place pour sauver ces restes historiques. |

|

Le jansénisme devient politique

La fin du

jansénisme épiscopal sera marquée par la condamnation des 4

évêques et la mort du cardinal de Noailles en

1729. La

lutte se déplace alors au sein des parlements qui font de la

tentative du clergé de contrôler les milieux jansénistes, une

affaire d'ordre public. De plus le mouvement janséniste ne

disparut pas à Port‑Royal des Champs et les ruines devinrent un

lieu de pèlerinage.

Avec l'attentat de Damiens contre

Louis XV en

1757 et la crise parlementaire en

1756, les

parlementaires jansénistes abandonnent le combat de "L'Augustinus"

pour concentrer leurs attaques contre les jésuites. La

suppression de

la Compagnie de Jésus en France en

1764, achève la

séparation du Clergé et du pouvoir royal et renforce les

velléités politiques des parlements. |

|

Sous la Révolution, les jansénistes se rallieront tout de suite

au tiers état et imposeront avec l'abbé Grégoire, leur vision

gallicane de l'Eglise par la constitution civile du clergé.

Cette contestation et les

résistances qui suivirent comptent certainement parmi les

multiples causes de la Révolution française. Le mouvement

janséniste s'éteignit à l'aube du XIXe

siècle avec le Concordat de 1802 qui amena les

catholiques français autour du Pape.

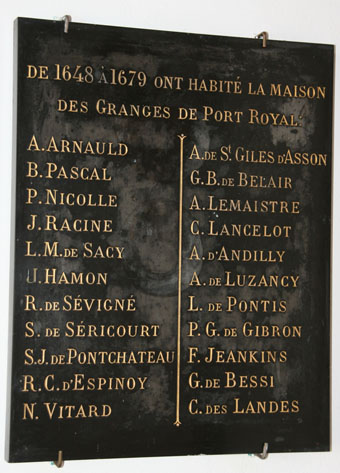

Une plaque au musée

de Port‑Royal rappelle quelques noms illustres qui consacrèrent

une partie de leur vie au destin terrible

de Port‑Royal... |

|

|

Mère Angélique et Agnès sa sœur ‑ Anonyme

d'après Philippe de Champaigne |

|

Il ne

subsiste aujourd'hui en vallée de Chevreuse, haut lieu de

spiritualité

et de vie intellectuelle, que quelques ruines éparses.

Louis

XIV,

par on ne sait quelle folie, ordonna que les corps des

Solitaires

soient exhumés et que les bâtiments soient brulés

et détruits jusqu'à leurs fondations.

La pioche et le marteau eurent raison de ce lieu subversif.

On dispersa même les cendres des tombeaux

et les chiens finirent les restes.

C'est en

1679 que commença cette persécution cruelle en expulsant les

dernières religieuses. Quel crime avaient donc commis les

jansénistes

de Port‑Royal pour mériter un tel déferlement de haine ?

Si crime il y a eu, il ne pouvait s'agir que de celui de la

liberté de conscience.

Vouloir défier l'autorité royale absolue, refuser une quelconque

soumission intellectuelle et religieuse, cela méritait‑il une

telle condamnation

jusqu'à extirper de la terre la

moindre chair janséniste ?

Louis XIV ne pouvait se douter qu'en opérant ainsi avec

tant de haine

et de vengeance, les jansénistes et leurs causes allaient

finalement

devenir le courant des martyrs...

Finalement,

l'histoire de Port‑Royal, si peu connue, représente

tout ce que peut impliquer la quête de la liberté d'esprit et la

résistance de quelques intellectuels trop en avance sur leur

temps, face à l'intolérance

et aux visées totalitaires d'un roi... |

|

|