|

|

À

partir de

1890,

Bérenger Saunière se mit à collectionner des

cartes postales qu'il aimait trier et ranger, et cette activité le poursuivit jusqu'à la fin de sa vie. Réfugié dans sa

bibliothèque au rez‑de‑chaussée de la

Tour Magdala, il agissait en parfait collectionneur,

classant et archivant les nombreuses images. Pour enrichir sa

collection, il n'hésitait pas à demander à ce qu'on lui envoie des cartes usagées ou neuves. Pour cela, il

n'hésitait pas à publier des petites

annonces diffusées dans des magazines comme « La semaine de Suzette »

Les grands travaux de Saunière et les nouveaux aménagements de son Domaine

offrirent évidemment de nombreux sujets inédits et propices à la carte

postale. Cette passion de l'image et de la photo aurait donc tout naturellement

conduit le prêtre à posséder sa propre collection, un ensemble de

33 photographies qu'il aurait produit lui‑même et qu'il

commercialisa sur place ou par correspondance. Il écrivit même dans une lettre à l'un de ses amis :

|

"Les

cartes postales sont des vues de Rennes‑le‑Château, il y

en a 33 à 0,10 c l'une. Tous les baigneurs prennent la

collection complète. Ces cartes ont un tel succès que je

puis à peine leur en fournir. Ces cartes sont neuves et

ma propriété."

Bérenger Saunière |

|

|

La collection du prêtre aurait eu, semble‑t‑il, un franc succès auprès des curistes de Rennes‑les‑Bains. Les images offrent non seulement un

souvenir de Rennes‑le‑Château et de la région, mais elles ont aussi une portée religieuse et répondent sans aucun doute à une demande de l'époque.

À cela, il faut ajouter l'existence d'une série supplémentaire de deux petits livrets de

cartes détachables qui auraient été imprimés à la même époque en plus des 33 cartes, des cahiers très rares et pour le

moment inédits.

Longtemps

mélangées avec d'autres photos de l'époque, les 33 photographies

doivent être étudiées séparément. Elles permettent de lister les lieux d'intérêts qu'affectionnait Saunière

dans

son Domaine et aux alentours. Surtout, cette collection offre un témoignage qui n'a subi aucune

manipulation postérieure à

1917.

Elles représentent une source d'information authentique et non

falsifiée pour les chercheurs et les passionnés.

L'observation

du Domaine

fraîchement terminé ainsi que de l'église

Marie-Madeleine et des jardins permet d'affirmer que les scènes

furent certainement photographiées entre

1904

et 1907.

Le thème général est bien sûr religieux. Rien d'étonnant pour une

collection éditée et commercialisée par un prêtre désireux de promouvoir ses restaurations du culte.

On y trouve

l'église Marie‑Madeleine, son porche et le tympan, quelques

statuaires comme Saint‑Antoine de Padoue

ou Saint Jean le Baptiste, le diable accablé par

le

bénitier et ses 4 anges. Il y a aussi la

fresque haut‑relief

de la Montagne Fleurie ainsi que le confessionnal. À l'extérieur, dans

le

jardin de l'église, d'autres aménagements religieux font aussi partie de la sélection comme le

calvaire, les grottes artificielles, ou ND de Lourdes

sur son pilier inversé.

Plus éloigné du culte, le Domaine est aussi largement

représenté avec la

Villa Béthanie et son potager,

le

belvédère, la

Tour Magdala et

son parc, la

Tour de l'Orangeraie. Sur certaines photographies, Saunière pose seul ou avec

Marie Dénarnaud, parfois avec un

parapluie blanc. Nous

verrons d'ailleurs que ce détail a son importance.

Le périmètre

augmente encore avec le château d'Hautpoul

et ses

tours. Enfin, il reste une série d'images difficiles

à intégrer dans la logique de la collection. Il y a

deux vues des

Rochers

de la Rouïre plus connus sous le nom

"Roco‑bert", les cascades du Saoutadou, et enfin

deux vues d'un moulin et de ses annexes... Étrange assemblage, à vrai dire...

Notons également que les cartes postales ne sont pas

numérotées ce qui dénote à priori une volonté de ne

pas proposer un

tri ou un ordonnancement des prises de vue.

Pourtant, nous allons voir qu'au fil de leur analyse certains

détails ne sont par fortuit, voire particulièrement

porteur d'information.

Pour les chercheurs,

l'intérêt principal de ces cartes est évident.

Élaborées vers

1904, date de la fin de construction du Domaine, elles permettent d'avoir une vision précise sur

les

jardins et ses aménagements, l'église Marie‑Madeleine, ou

le château d'Hautpoul. Elles sont aussi une aide essentielle à la reconstitution du

plan du Domaine

dans son exacte proportion, un travail publié sur le site

RLC Archive et qui permit de mettre en valeur sa

géométrie sacrée

et de faire bien d'autres découvertes.

Certaines photos sont célèbres et ont fait le tour des auteurs. D'autres

restent parfaitement méconnues et n'ont eu visiblement aucun succès. Il faut dire que pour certaines d'entre elles, leur esthétique et leur intérêt paraissent discutables.

Or, c'est là que le sujet

devient

intéressant...

Mais avant d'aller plus loin,

dressons l'inventaire de ces cartes ainsi que leur

localisation. Car, si le sujet de la localisation peut paraître

puéril,

certaines cartes ont

demandé beaucoup de travail de recherche afin de

déterminer le lieu exact, notamment

pour l'une d'elles intitulée "Les cascades du

Saoudatou". Fort heureusement, une mémoire locale existe

encore...

Et ce n’est pas tout. La résolution de cette carte

postale a pu enfin clore un long travail d’analyse qui

comporte quelques surprises, notamment autour des photos

sur Roco-Bert et d’une certaine aiguille rocheuse… Eh

oui… Certaines cartes postales ne sont pas innocentes et

véhiculent des messages subliminaux… Il fallait sans

douter… Bérenger Saunière était-il au courant ? Peu

probable…

|

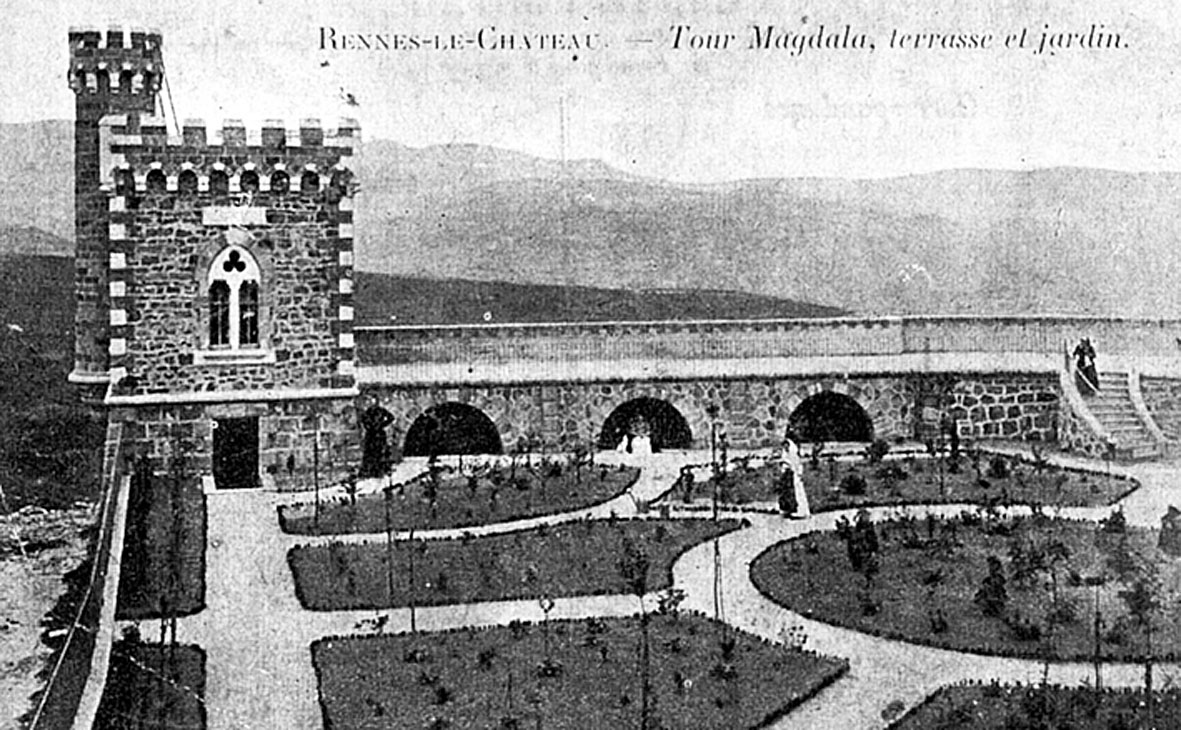

Le Domaine de Saunière

12 cartes postales sont consacrées au Domaine

fraîchement terminé et elles sont très riches

d'enseignement pour ceux qui savent être curieux. Les photos

certainement prises vers 1904 montrent des jardins

tout juste plantés, et le contraste avec les alentours est saisissant. Il suffit d'observer l'aridité des

paysages environnants pour comprendre qu'à cette époque,

la région était très peu boisée. Il faut aussi admirer avec

quel soin les bordures ont été dessinées. Les chemins du

parc sont soigneusement installés et une fine végétation

sert de tracé. Ce sont d'ailleurs ces cartes postales qui

apportèrent une aide irremplaçable à la reconstitution du

plan de référence

du Domaine. Il faut dire que toute la propriété respecte une

géométrie sacrée très précise et la volonté des architectes a

été d'éviter toute ambiguïté dans son élaboration. Il

est aussi amusant de remarquer que la

Tour de l'Orangeraie

était nommée "Vérandha" et que

le belvédère s'appelait "terrasse"...

Bérenger Saunière aime

aussi apparaître sur certaines cartes, mais nous allons

voir qu'il le fait à chaque fois sur des édifices clés

ou des lieux particuliers, une manière sans aucun doute

d'attirer notre attention... Une carte montrant la Villa Béthanie

échappe pourtant à cette règle. Un prêtre pose devant la porte d'entrée

de la Villa et attend qu'on lui ouvre. Véritable mise

en scène, voici certainement le lazariste

Jean Jourde, maître

d'oeuvre du Domaine, tenant des papiers dans les mains,

et laissant discrètement sa

signature dans le jeu de cartes... |

La Tour Magdala et le parc

agrémenté d'une jeune plantation

Le sas d'entrée n'était pas encore installé |

La Tour Magdala et le parc

tiré au cordeau

Saunière pose fièrement appuyé à la Tour Magdala

Marie Dénarnaud, sa mère et Julie Fons sont dans le parc

Photo prise depuis la Villa Béthanie |

Vue sur la Villa Béthanie,

l'église Marie-Madeleine à gauche,

et le château d'Hautpoul au fond. A droite le potager et

ses deux cercles

Photo prise depuis la Tour Magdala |

Une autre vue du potager

circulaire devenu aujourd'hui un jardin restaurant

On peut observer au fond à droite le Bugarach

Photo prise depuis la Tour Magdala |

La Tour de l'Orangeraie est

en cours de montage

et sa tourelle n'existe pas

encore

Photo prise depuis la Tour

Magdala |

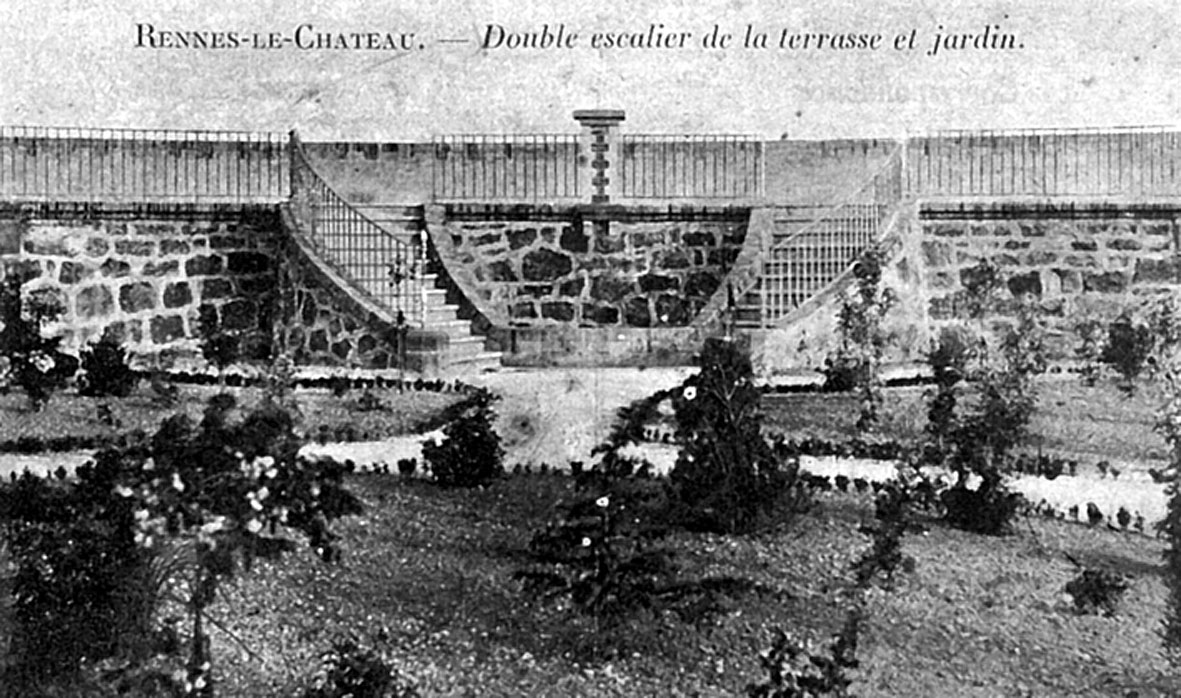

Le double escalier et son

bassin central

La vue donne une idée des

dénivelés considérables qui a fallu entreprendre |

Le belvédère (terrasse), la Tour de

verre (véranda) et la Tour Magdala

vus depuis l'extérieur du

Domaine. A cette époque les ouvertures n'existaient

pas

encore puisqu'elles sont apparues avec Noël Corbu

lors

de l'aménagement de son restaurant "La Tour" |

|

La carte suivante pose question, car elle est plutôt inesthétique. On y voit

un pignon de la Villa Béthanie et le clocher de

l'église. Le titre de la carte est d'ailleurs étrange,

évoquant une vue d'ensemble.

Pourquoi ce choix ? Fallait-il suggérer un aperçu sur le

petit cimetière source de préoccupation de Bérenger

Saunière lors de la restauration de l'église ? Il est vrai que présenter

directement sur une

carte postale le cimetière aurait

été de mauvais goût...

|

Vue sur la Villa Béthanie, l'église

Marie-Madeleine

et son petit cimetière derrière l'enceinte du Domaine |

|

Si les précédentes

cartes postales paraissent anodines, les quatre

suivantes le sont moins. Deux images sont consacrées au

potager circulaire. On y voit

Bérenger Saunière posté près du bassin

central, la première avec son pied sur la bordure,

la

seconde avec un

parapluie blanc, une manière d'attirer notre attention

sur cette construction concentrique atypique. Et pour

comprendre les enjeux, il faut se reporter aux dernières recherches

concernant le plan du Domaine et son positionnement sur

la carte d'État major 1866. En effet, une fois le

Domaine calé sur la carte, le bassin circulaire se pose

de manière très précise sur un lieu

symbolique et sacré de Rennes-les-Bains largement

commenté par Boudet : la Source du Cercle... |

Vue sur le potager circulaire

et le bassin central

Saunière s'affiche fièrement, un pied posé sur le

cercle du bassin,

un bassin qui a toute son importance dans la

cartographie du Domaine...

Il est accompagné de Marie Dénarnaud et sa mère et de

Julie Fons

La photo a été prise depuis

une fenêtre de la Villa Béthanie |

Notons que

la construction d'un potager circulaire n'a absolument rien de

rationnel ni de pratique en matière de culture. Au fil des

ans, le maintien de sillons

parfaitement concentriques lors des

plantations et des coups de bêches demande un travail

important et minutieux. D'ailleurs, il existe à côté

de ce potager

un autre espace maraîcher beaucoup plus classique. Il est

évident que cette mise en forme circulaire avait un tout

autre objectif que celui de rationaliser l'exploitation des plantations... La carte postale suivante poursuit cette

même volonté de nous montrer l'importance du bassin

"La Source du cercle"...

|

Dans le

processus de fixation du Domaine sur la carte

d'État major Quillan 254 datée de 1864, le

bassin circulaire se pose sur La Source

du Cercle à Rennes-les-Bains. D'après

Boudet, cette source représente le centre du

cromlech autour de laquelle deux cercles de

pierre parfaits sont disposés. Le potager trace

effectivement deux cercles concentriques

parfaits façon croix celtique (*) |

(*) Pour plus de détails,

se reporter aux ouvrages "La Rennes d'Or ...là où dort

la Reine" Tome 1 et 2. Voir également les

conférences 2020 sur YouTube |

Vue sur la Villa Béthanie, le

potager circulaire et l'église Marie-Madeleine

Saunière est de nouveau

présent au pied du bassin circulaire

et marque son importance avec un parapluie blanc |

| Les deux

cartes suivantes portent aussi chacune un message. Sur la

première, la Villa Béthanie

vient d'être achevée. Les volets sont clos et un prêtre

en tenue lazariste fait mine de frapper à la porte

d'entrée. Sa main gauche tient des documents. La scène a

bien sûr été préparée pour la photo, et nous avons sans aucun doute

ici celui qui oeuvra dans l'ombre pour que le Domaine

sorte de terre : le

R.P. Jean Jourde. En s'affichant sur une

carte, Jean Jourde signe finalement et très discrètement

la fin des travaux vers 1904, une façon de laisser à la

postérité son empreinte discrète... Il faut avouer que ceci a

bien fonctionné... |

Une des cartes les plus

intéressantes montrant un prêtre lazariste devant

la porte d'entrée de la Villa Béthanie |

Il s'agit sans aucun doute du

R.P. Jean Jourde

posant devant

la porte et tenant dans

sa

main gauche des documents |

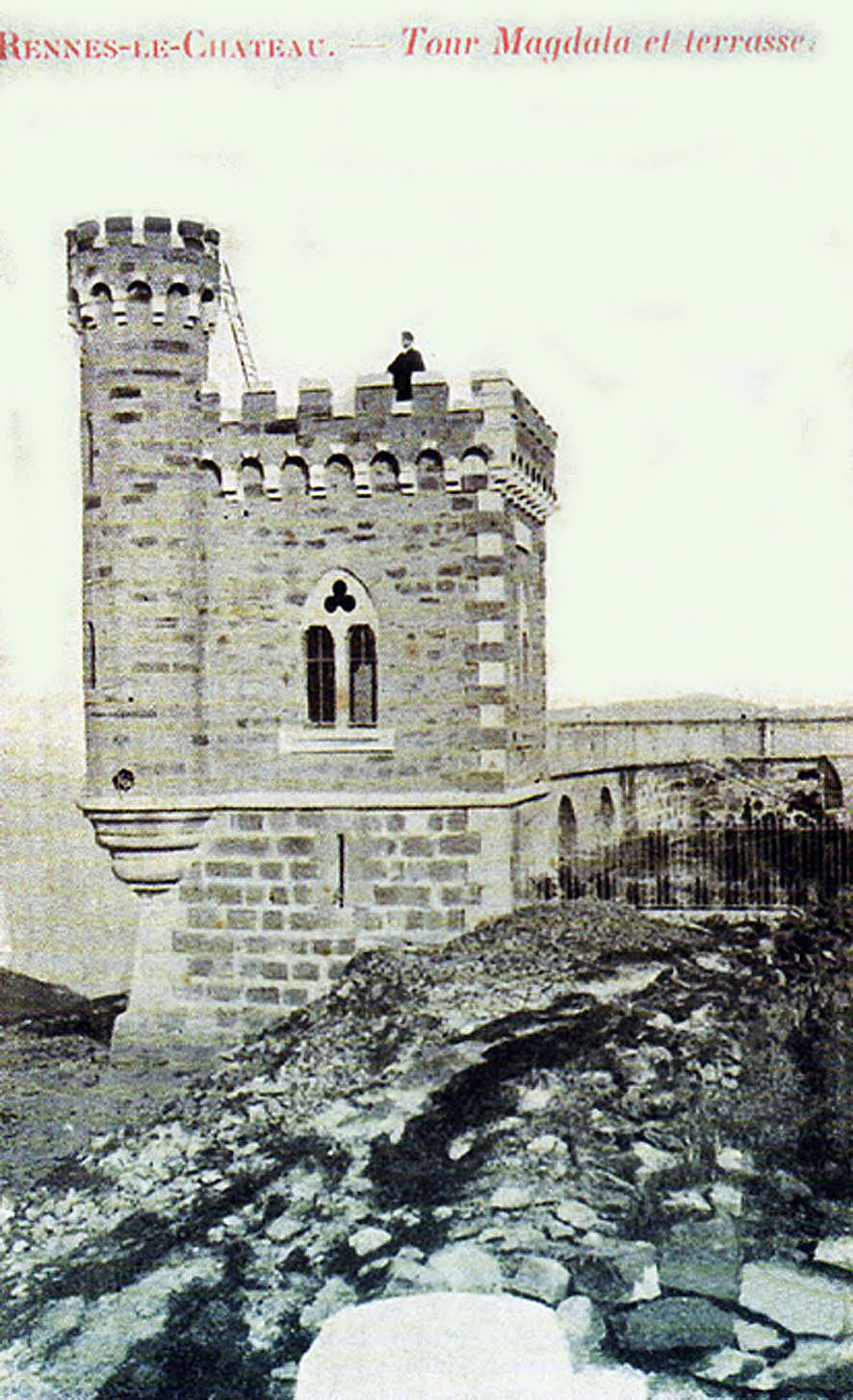

La seconde

carte est aussi très symbolique. La

Tour Magdala vient

également d'être terminée et un personnage, tel un

capitaine sur son navire, scrute l'horizon. Il s'agit de

Bérenger Saunière s'affichant en haut de sa tour

et

observant le plateau du Bal des couleurs. Voici le

dernier seigneur de Rennes, tel un nautonier, fier de

son domaine. La mise

en scène est également très évocatrice...

Il est aussi intéressant de noter les tonnes de remblais présentes

au pied de la tour Magdala et qui montrent les travaux

monumentaux qui ont été entrepris à l'époque pour

effectuer le terrassement... |

La Tour Magdala et Saunière.

Le remblai présent donne une idée du terrassement très

important

qu'il a fallu effectuer |

Bérenger Saunière est au sommet

de sa tour Magdala et scrute l'horizon

en direction du Sud

et le

plateau

des Bals de Couleurs |

Le jardin de l'église

Quatre

cartes sont

dédiées au jardin de l'église Marie-Madeleine, et deux

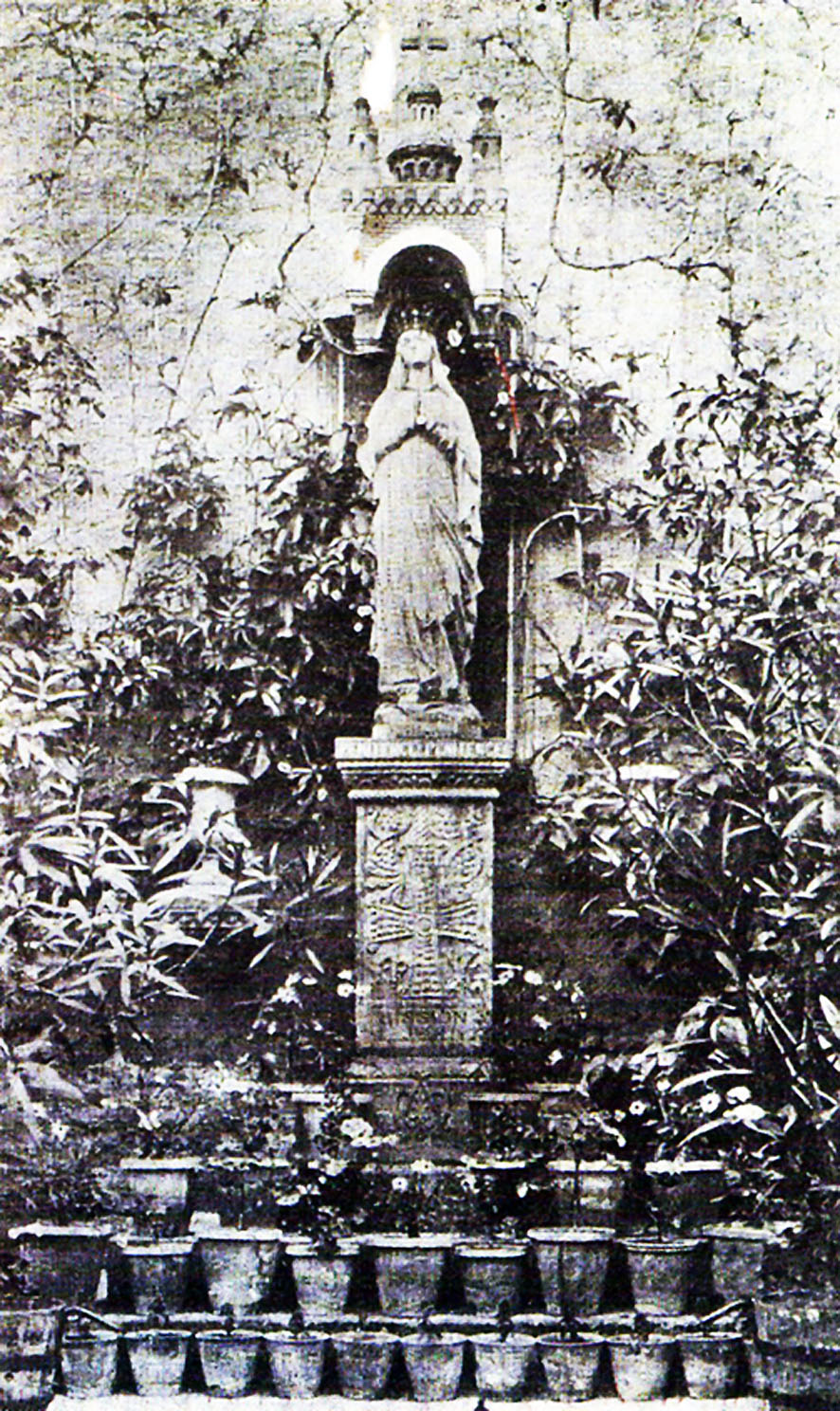

sont plutôt redondantes. ND de Lourdes posée sur son pilier

carolingien inversé est en effet présentée deux fois ;

sur la première carte seule, et sur la seconde avec le prêtre. Notons aussi

que ces photos n'ont pas été prises à la même période et

qu'elles sont de qualité différente. Il fallait ici

montrer le fameux pilier de l'ancien autel inversé et qui fut à

l'origine des premières découvertes dans l'église. |

ND de Lourdes

sur son pilier

carolingien inversé |

ND de Lourdes

et Bérenger Saunière |

Les deux cartes suivantes présentent des éléments

fondamentaux du codage du Domaine. La première porte sur

le calvaire situé au centre du triangle équilatéral du

jardin de l'église. La grande croix est installée sur un

socle formant une tour.

|

Dans le

processus de calage du Domaine sur la carte

d'État major Quillan 254 datée de 1864, le

calvaire où plus exactement la tour du calvaire

doit être posée sur la tour d'Arques (*) |

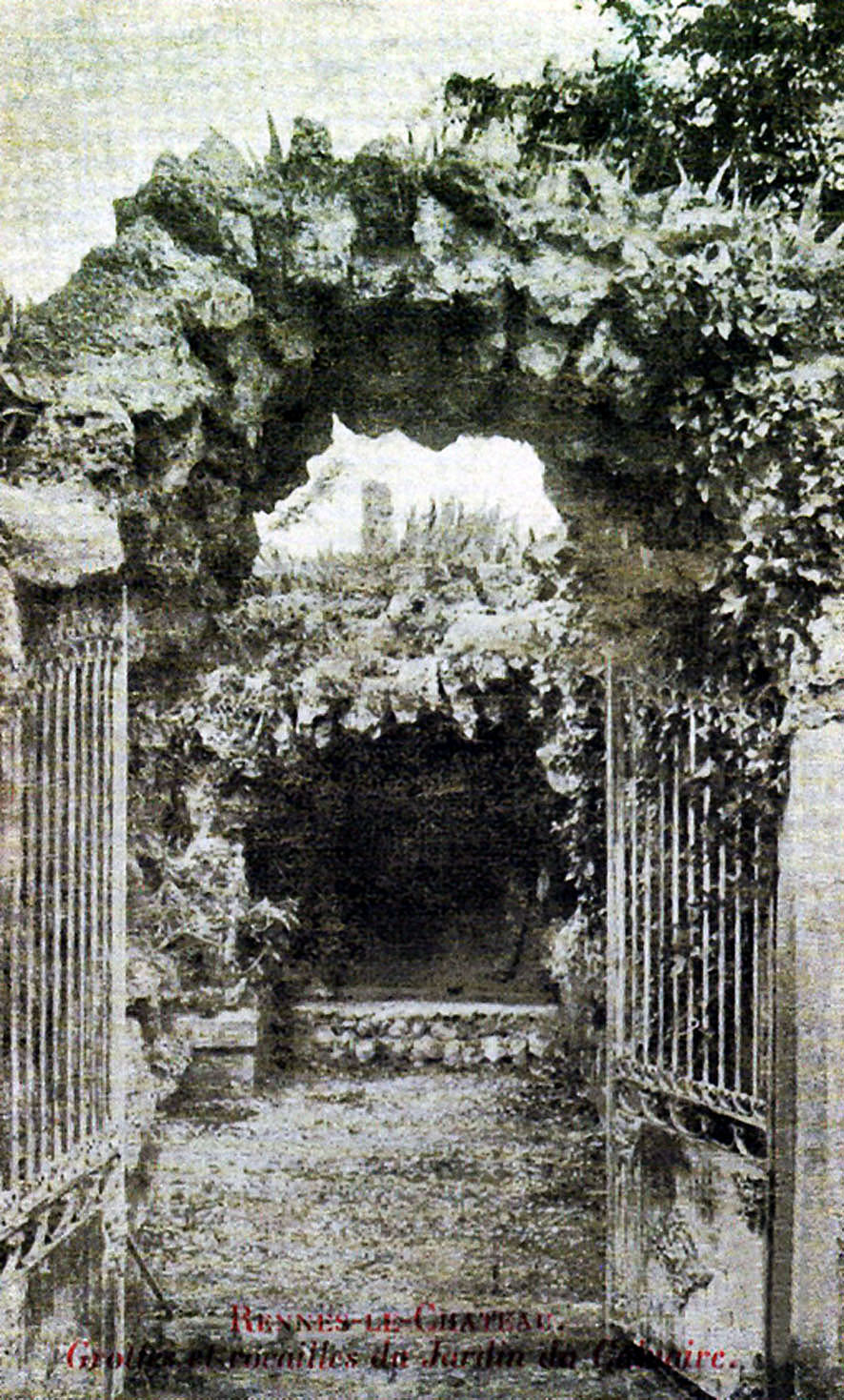

La

seconde carte concerne les grottes

artificielles que Saunière fit construire dans le petit

jardin. La première forme une arche et

s'ouvre sur la seconde, la grotte ronde au banc. Une troisième

grotte non visible sur la photo était sur la droite à la pointe sud

du triangle. Elle a aujourd'hui disparu et il ne reste

que quelques pierres.

|

Le Domaine étant posé sur la carte d'État

major

1864,

la pointe sud du triangle équilatéral montre les

grottes du Bézis "La Cauno" dont l'une possède

un banc naturel... (*) |

(*) Pour plus de détails,

se reporter aux ouvrages "La Rennes d'Or ...là où dort

la Reine" Tome 1 et 2. Voir également les

conférences 2020 sur YouTube |

Le calvaire et la croix installée

sur un socle en forme

de tour |

La première grotte arche s'ouvre

sur la seconde grotte au banc |

L'église

Marie-Madeleine

Cinq

photos sont dédiées à l'église restaurée. La paroisse

était la

fierté de Bérenger

Saunière et pourtant le prêtre n'y apparaît pas. Autre

curiosité, un sujet important n'a pas été

retenu : le bas relief Marie-Madeleine.

Il fallut sans doute faire des choix. À la place, le

baptême de Jésus et saint Antoine de Padoue fait partie

du jeu de cartes postales. Il est vrai que Saint Antoine

de Padoue est le patron des objets perdus... |

Le baptême de Jésus

par Saint Jean le Baptiste |

Saint Antoine de Padoue

sur son socle luxueux |

| Les trois cartes suivantes

sont importantes puisqu'elles concernent le

bénitier

avec Asmodée et les quatre anges, la

fresque haut relief "La Montagne fleurie",

et le tympan de

l'église. Chacun de ces éléments porte des codages

différents. |

Le diable Asmodée, le bénitier,

les salamandres, les quatre anges...

un symbole alchimique |

La fresque de la Montagne

fleurie

Il faut noter que le

carrelage en damier

n'était pas encore posé |

Le tympan de l'église

Marie-Madeleine |

Le

bénitier porte un

message alchimique avec les cinq éléments : de bas en haut, la Terre

(le diable, archange déchu), l'Eau (le

bénitier), le Feu (les deux

salamandres), l'Air (les quatre

anges), l'Éther (la croix celtique).

L’eau éteint le feu, le feu

brûle la terre et transforme l’eau en air, or l’air

n'agit pas avec la terre ou avec l’eau, mais ces

principes conditionnent l'Éther...

La fresque de la

Montagne fleurie porte deux codages qui sont les

peintures latérales gauche et droite.

Le tympan

présente Maria de Magdala montrant le

chemin en orientant une croix qu'elle tient à

l'horizontale. Ce chemin se comprend en observant le

Domaine fixé sur la carte d'État major puisqu'elle

pointe les grottes du Bézis... (*)

(*) Pour plus de détails,

se reporter aux ouvrages "La Rennes d'Or ...là où dort

la Reine" Tome 1 et 2. Voir également les

conférences 2020 sur YouTube |

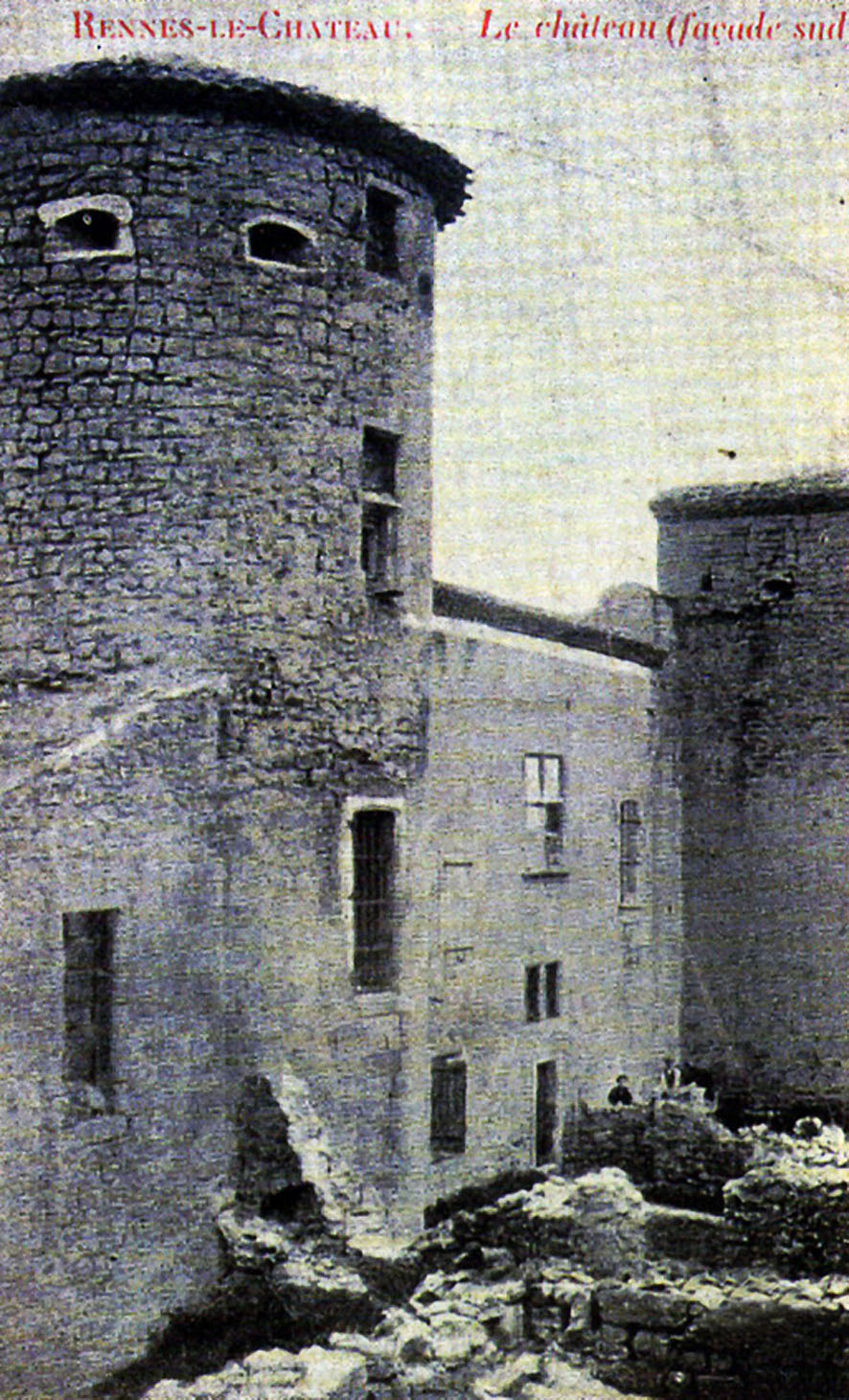

Le château d'Hautpoul

Pas moins de six

cartes postales montrent le château du village.

Était-il nécessaire de présenter toutes les faces de ce

château seigneurial ? Visiblement oui. Il fallait

sans doute insister sur

l'importance de cette édification fortifiée qui a appartenu à la

baronnie des Hautpoul et qui

est très liée à la mystérieuse

stèle de la

marquise de Blanchefort.

Nous voici donc arrivés à cette fameuse

marquise,

dame de Niort et Roquefeuil qui cristallisa pendant

des dizaines d'années l'énigme de Rennes autour d'une mystérieuse pierre

gravée,

sa stèle mortuaire.

Marie de Négri d'Ables fut l'épouse de

François d'Hautpoul, dernier seigneur de Rennes‑le‑Château.

Les recherches historiques ont montré aussi qu'il y eut

un procès retentissant entre

Blaise d'Hautpoul

et Nicolas Pavillon,

évêque comte d'Alet; le baron se plaignant que des gens du roi

Louis XIV foulent ses terres...

Ce procès long et complexe se

terminera à Grenoble en avril

1666

à l'avantage de Nicolas Pavillon, mais après que le Roi

cassa les jugements en faveur de l'évêque. |

Vue ouest du château de

Hautpoul

Photo prise depuis le clocher

de l'église Marie-Madeleine |

Le château vu côté nord |

Le château et ses ruines |

Le château côté sud

|

Le

château côté sud à midi |

Le château d'Hautpoul sur sa

face nord-ouest |

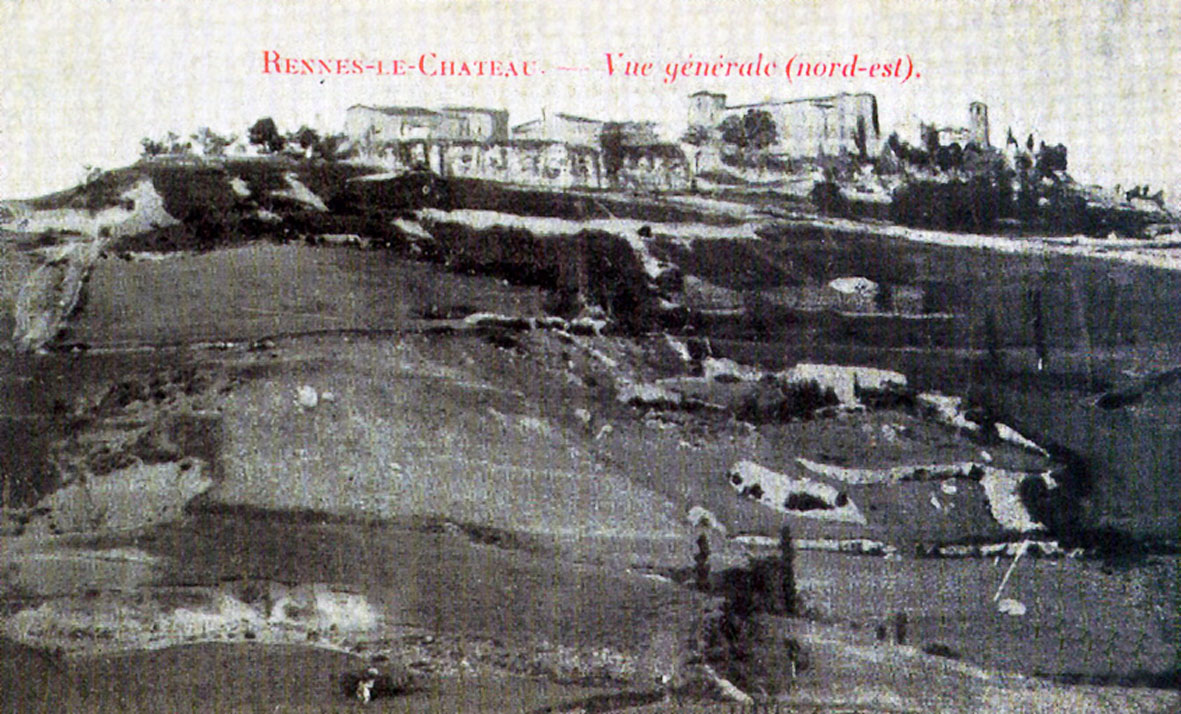

Rennes-le-Château

Il

n'existe qu'une seule carte postale montrant le village

de Rennes-le-Château dans son ensemble, et le moins que

l'on puisse dire c'est que le choix de la vue n'enchante

pas. En effet, la face nord-est ne met en valeur ni le

Domaine ni le château ni l'église. La

Tour Magdala et la

Tour de verre sont absentes et la photo ne montre aucun

point d'intérêt particulier.

Pourquoi ce choix ? Voulait-on montrer

l'aspect rude et isolé du village ? |

Vue nord-est de

Rennes-le-Château |

Pourquoi diable

Saunière a‑t‑il choisi de présenter certaines vues

avec un si faible intérêt pour les paroissiens, les

curistes et les visiteurs ? Les sujets ne manquent

pourtant pas autour de Rennes-le-Château. Bérenger

Saunière aurait pu choisir l'étonnant bas‑relief

Marie‑Madeleine

de son église,

ou la superbe vue du plateau des Bals de Couleurs

depuis le belvédère, ou bien encore les ruines de Coustaussa et le Cardou. Il aurait même pu réserver une carte montrant

la Sals ou les

thermes de Rennes‑les‑Bains. Et s'il fallait montrer une montagne caractéristique, pourquoi ne pas avoir

choisi un cliché du Bugarach plutôt que

la petite chaîne dentelée des Rochers de la Rouïre

nettement moins connue ?

L'ensemble de

ces cartes postales semble à première vue normal, mais à

y regarder de plus près, des curiosités apparaissent.

L'incohérence de la sélection montre toute sa pertinence et

les auteurs qui ont depuis longtemps présenté cette collection comme parfaitement anodine pourraient avoir des surprises.

Or, nous allons voir que les cartes suivantes sont

beaucoup moins banales... |

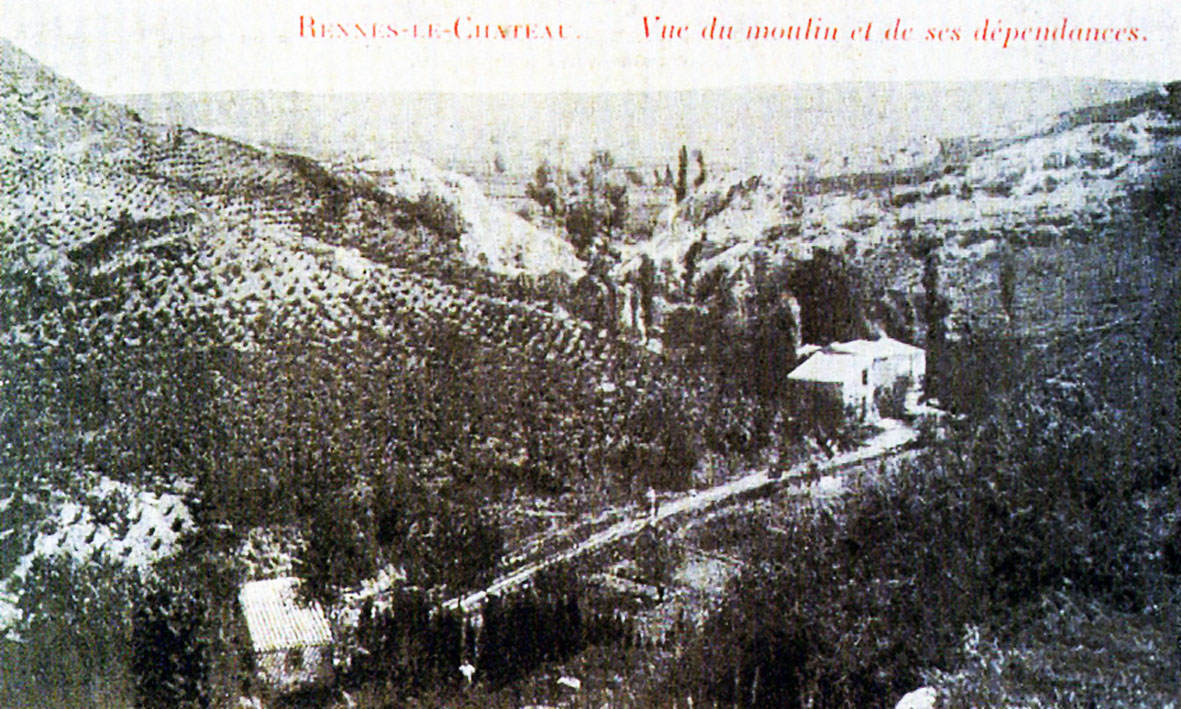

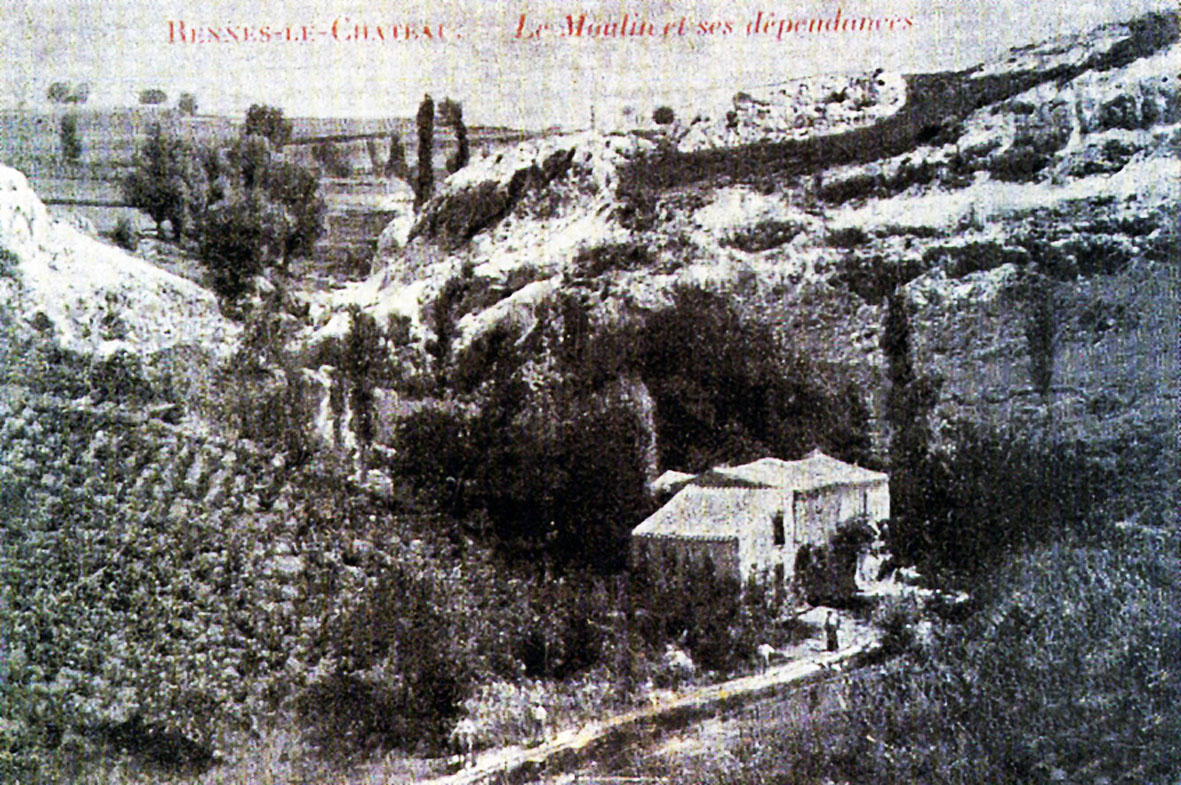

Le moulin et ses

dépendances

Les

deux cartes suivantes ont nécessité beaucoup de

recherche pour retrouver le lieu exact du moulin.

Sur la première, on peut découvrir un paysage plutôt aride et

deux bâtisses reliées par un chemin. Sur le coteau

gauche, des vignes sont probablement cultivées. Le

titre donne une indication : "Vue du moulin et de

ses dépendances". Mais où est donc situé ce

moulin ? |

Vue du moulin dans son

ensemble |

| La seconde carte postale

zoom

sur la bâtisse principale, et cette

indication suggère que le concept de moulin est

important. Notons d'ailleurs que "Moulin" porte ici un

M

majuscule. Nous verrons d'ailleurs que

ce procédé consistant à présenter deux cartes d'un même

sujet est appliqué sur un autre lieu très symbolique. |

La seconde carte est un zoom sur le

"Moulin" |

| La présence

d'un moulin au creux d'une vallée implique

le passage à proximité d'un ruisseau ou d'un cours

d'eau. Or, il existe au sud de Rennes-le-Château, au

bord du ruisseau "Les Bals de Couleurs", les ruines d'une ancienne

construction accompagnées de plusieurs aménagements. Ce

vestige est confirmé sur la carte IGN par la mention "Moulins

Ruines". |

Le moulin de la carte postale est situé au sud de

Rennes-le-Château

et le long du ruisseau de Couleurs |

| Alors que la

carte postale présente un paysage aride parsemé de

quelques résineux isolés, le site est aujourd'hui

couvert d'une véritable forêt. Le ruisseau se cache

au fond de la vallée.

Il faut alors se rendre sur place pour espérer trouver

les ruines du moulin. |

Le site du moulin aujourd'hui

méconnaissable au sud de

Rennes-le-Château |

Le ruisseau "Les Bals de Couleurs" |

Les ruines ne sont plus très

loin... |

| Le site est

entièrement abandonné et le ruisseau se

transforme à certains endroits en marécage ou en eau

stagnante. Les coteaux sont couverts d'une garrigues

épaisse et il est difficile de croire qu'il existait ici

des cultures. |

Le ruisseau sous une

végétation dense |

Un coteau aujourd'hui

abandonné |

Caché sous

les arbres et les ronces, le moulin était bien là comme

le témoignent quelques murs de pierre encore vaillants. On

peut même y découvrir l'ancien tunnel voûté où était logée

la roue, une citerne,

et quelques aménagements, preuve que le temps

et la végétation n'ont pas terminé leur digestion.

Depuis des siècles, des dizaines de moulins à eau ont été édifiés

dans les Pyrénées au fil des torrents et des

rivières, utilisant la force motrice naturelle pour

moudre le seigle, le maïs, le blé ou les noix.

Malheureusement, ils furent progressivement abandonnés

au cours du temps. |

Les ruines du moulin |

Des murs sont encore debout |

La bâtisse principale |

Les ruines du moulin |

Il reste encore quelques

infrastructures |

Le tunnel voûté protégeant la

roue |

Les linteaux sont encore en

place |

Une citerne voûtée |

Quelques traces d'aménagement |

Restes de ferronnerie |

Le moulin trouve un

écho aux Pontils

En

suivant le raisonnement consistant à déterminer les

indices qui se cachent derrière chaque carte postale,

nous voyons ici que la notion de "moulin" est importante

confirmée par la présence d'un zoom sur la seconde carte. Or, il

existe un autre moulin qui occupe largement l'énigme de

Rennes. Ce

dernier est situé au lieu-dit "Les Pontils",

là où se trouvait le fameux

tombeau arcadien des

Pontils inspiré des

Bergers d'Arcadie de Poussin, là où à 250 m court le

méridien de Paris, là

où la vallée du Bézis ouvre ses portes

vers la Voie sacrée...

Et comme pour commémorer ce moulin des Pontils, une borne placée en face du

promontoire du tombeau indique clairement : "Le

Moulin"... Avec un M majuscule... |

Le lieu où se trouvait le

tombeau des Pontils est borné "Le Moulin" |

Ce moulin des Pontils existait-il du temps de Saunière ?

La réponse est oui, et depuis fort longtemps. En effet,

un ancien cadastre rapporte

qu'un moulin à blé était situé sur la

rivière "Le Rialsesse" et appartenait à

Mgr le duc de Joyeuse.

Nous sommes alors au XVIe siècle...

Le duc de Joyeuse,

en fait

Anne de Joyeuse,

est le plus représentatif des membres de la maison de Joyeuse,

filleul du connétable Anne de Montmorency. Il était

baron d'Arques, baron héréditaire de Languedoc,

vicomte, et duc de Joyeuse, dit Joyeuse, né en

1560 sans doute au château des ducs de Joyeuse à

Couiza. |

Autre question :

le

tombeau arcadien

existait-il du temps de Saunière ? La réponse est non

puisqu'il n'a été érigé qu'en 1931. Alors

pourquoi les deux cartes postales feraient-elles référence

aux Pontils à l'époque de Saunière ? Il faut savoir que

le lieu comportait déjà sur son promontoire un tombeau

accompagné d'une dalle précieuse. Ceci nous le tenons d'un ouvrage du

XVIIIe

siècle de l'abbé Delmas et

qui cite ce tombeau avec sur sa face nord une pierre verticale

portant la devise : "ET IN ARCADIA EGO".

Le caractère sacré du promontoire était donc connu

depuis fort longtemps... Cette dalle qui aurait été amenée en 1789 depuis

Serres à Rennes-le-Château serait devenue la fameuse

dalle de Blanchefort

N'oublions pas non plus que

tout près des Pontils se trouve la grotte de

Téniers, une grotte dont le

profil a été très exactement reproduit sur le tableau de

Saint Antoine "Les 7 péchés capitaux" (*) vers

1670

(*) Pour plus de détails,

se reporter aux ouvrages "La Rennes d'Or ...là où dort

la Reine" Tome 1 et 2. Voir également les

conférences 2020 sur YouTube |

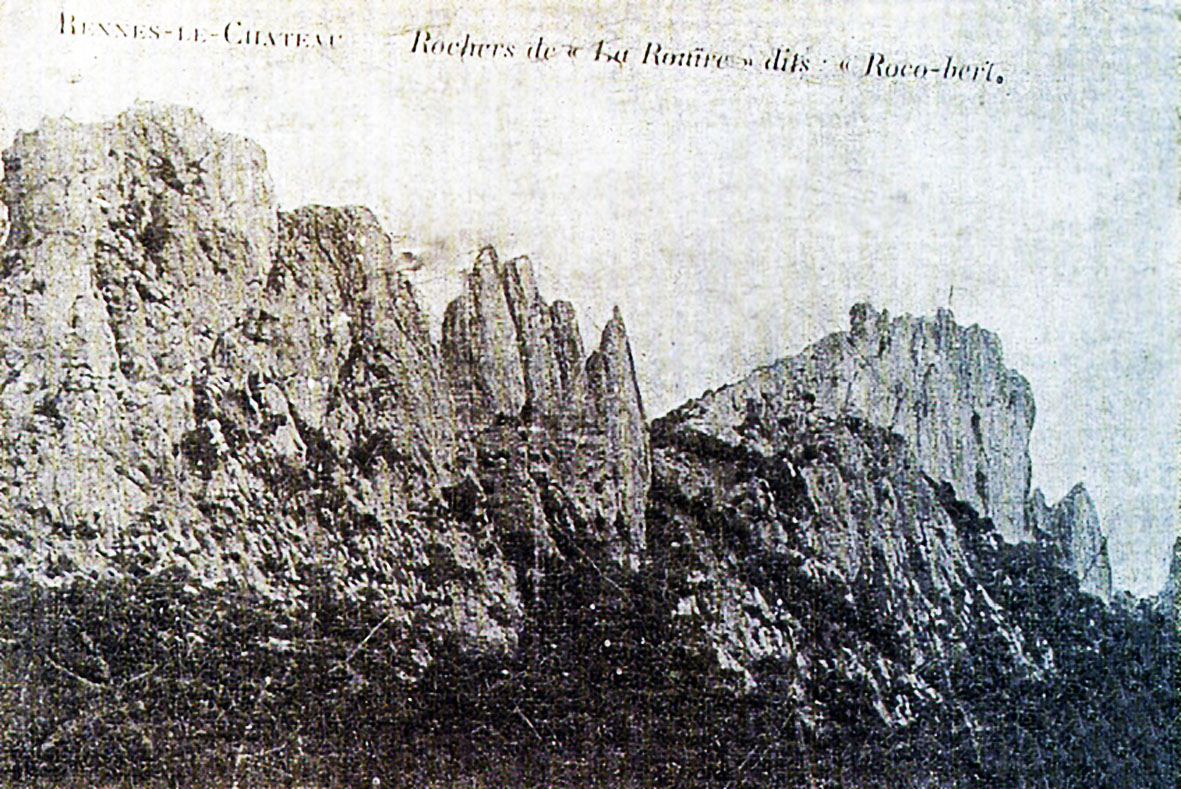

Les Rochers de la Rouïre

dits "Roco-Bert"

Voici

la seconde paire de cartes postales dont l'une est un

zoom, signe d'un autre message important. Comme pour le

moulin, ce

montage prouve qu'il s'agit d'un jeu de piste

qu'il faut interpréter et suivre. Les deux cartes

postales affichent une partie remarquable de

la crête rocheuse appelée "Roco-Bert" ou

Rochers de la

Rouïre. Cette dentelure grise très particulière est nettement visible au

loin depuis Rennes-le-Château en observant le paysage

plein sud. |

La chaîne des Rochers de la

Rouïre

comme si on la regardait de près depuis Rennes-le-Château |

| Il est d'ailleurs étonnant d'observer comment la végétation

s'est développée depuis plus d'un siècle. Aux pieds des Rochers

de la Rouïre, une très importante forêt recouvre aujourd'hui

tout le secteur du bois du Lauzet et la partie

inférieure nord de la crête a littéralement disparu sous

les arbres... |

Les Rochers de la

Rouïre aujourd'hui |

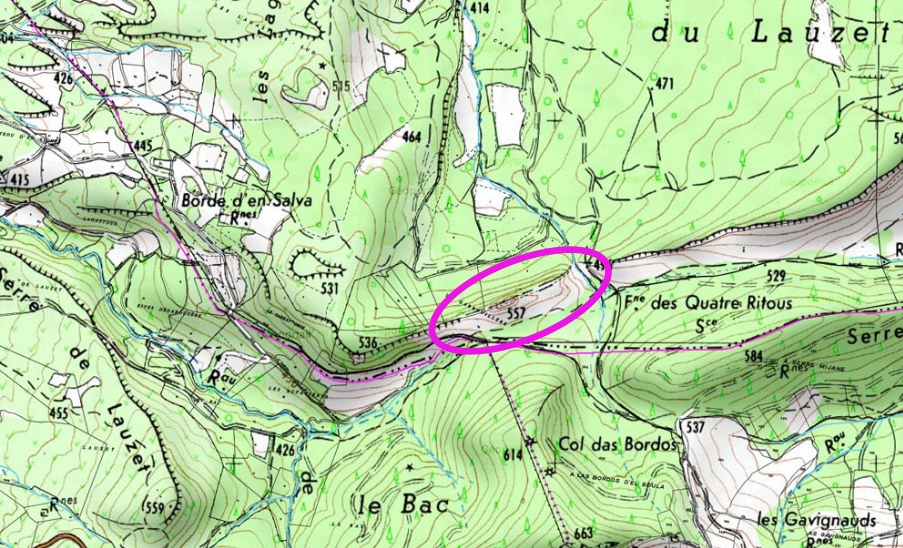

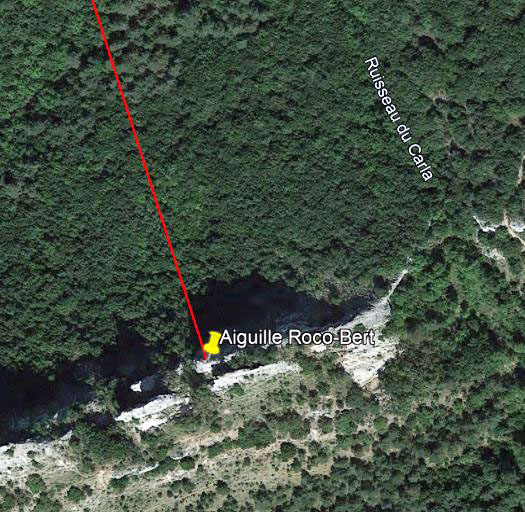

| Où se trouvent

exactement les Rochers de la Rouïre ? La fracture

dentelée fait partie d'une longue crête

rocheuse bordant l'immense forêt "Les bois

du Lozet" et se termine à l'Est

par la Pique de Lavaldieu, point

remarquable puisque situé sur le cercle circonscrit du

Triangle d'Or des

Bergers

d'Arcadie. Roco-Bert est aussi très proche de

la fontaine des Quatre Ritous, une

source qui alimente le ruisseau du Carla. |

Localisation des Rochers de la

Rouïre sur la carte IGN Quillan

au sud de Rennes-le-Château |

La seconde carte

postale zoom sur un détail de la crête rocheuse

Roco-Bert.

À ce stade, il convient donc de

comprendre ce que l'on veut nous montrer... |

Zoom sur la chaîne des

Rochers de la Rouïre |

| Déterminons le centre de la

carte postale en traçant les diagonales et examinons le

détail central... |

Zoom sur la chaîne des

Rochers de la Rouïre

Une aiguille rocheuse trône

exactement au centre de la carte postale |

| Le photographe a visé

avec précision une roche très particulière... Une

grande aiguille. S'il faut bien reconnaître que l'image

noir et blanc met peu en valeur cette curiosité

géologique, la roche observée sur place ne fait plus aucun doute. Il s'agit d'une très

belle aiguille qui se détache du reste de la chaîne

rocheuse. |

Zoom sur la chaîne des

Rochers de la Rouïre

Une très belle aiguille trône

exactement au centre de la carte postale |

Nous avons

donc ici une volonté manifeste de nous montrer un détail

important, une aiguille ressemblant étonnamment à celle

du Bézis. L'intention serait

donc d'interpeller les curieux, les initiés et les

érudits, eux seuls pouvant

établir un lien avec "L'Aiguille creuse" de

Maurice

Leblanc et l'Aiguille du

Bézis... (*)

(*) Pour plus de détails,

se reporter aux ouvrages "La Rennes d'Or ...là où dort

la Reine" Tome 1 et 2. Voir également les

conférences 2020 sur YouTube |

Zoom sur la chaîne des

Rochers de la Rouïre

Une magnifique aiguille trône

exactement au centre de la carte postale

Il s'agit de l'Aiguille Roco-Bert |

Rochers et cascades du

"Saoutadou"

Voici

enfin l'analyse de la dernière carte postale qui resta longtemps sans réponse

à propos de sa localisation. Le lieu aurait-il disparu ? A-t-il été transformé ? Urbanisé ? Est-il éloigné de

Rennes-le-Château ? Certains chercheurs iront même

jusqu'à démontrer que le lieu de la cascade du Saoutadou est très

près de Brénac à 10 km au sud-ouest du village de

Saunière.

S'il existe bien une belle cascade à Brénac, la

chute d'eau et les roches ne rappellent en rien la scène

photographique. Il est vrai que le

terme "Saoutadou" a disparu des

toponymies locales

compliquant furieusement les recherches.

La

solution est en réalité beaucoup plus simple. Après des années de recherche et

de nombreuses hypothèses, la

confirmation du lieu vint finalement d'un enfant du

pays... |

Je veux remercier ici Rémi

qui aida très fortement à la localisation de cette carte

postale... |

Rochers et cascades du "Saoutadou" |

|

Le mot « Saoutadou » n'est pas

propre à ces cascades puisque l'on retrouve cette

appellation dans de nombreux lieux en France. Il

désigne simplement un « saut » ou une chute d’un

cours d’eau, naturelle ou artificielle. On trouve

par exemple le ruisseau de Saoutadou traversant

Marsa et Quirbajou dans l'Aude.

Deux personnages sont mis en scène

sur la carte :

Bérenger Saunière

se tenant assis sur un rocher avec son

parapluie blanc, et

le second debout sur la berge. Les cascades sont

composées de deux chutes d'eau visibles au centre de

la carte. En arrière-plan et surplombant les

cascades, un chemin traverse le

site. |

Saunière et un autre

personnage posent sur la carte (cercles magenta)

Les cascades se composent de deux chutes d'eau (cercles

bleus) |

|

Où a été prise la

photo ?

Il fallut

beaucoup de persévérance et de patience pour enfin

pouvoir repérer le lieu et comparer le paysage réel avec

la scène photographiée. Après plus d'un siècle

d'écart, les

chances de retrouver un tel site étaient minces et les

seuls éléments pouvant valider la recherche sont les

gros rochers, en supposant que ceux-ci n'aient pas été

déplacés, enterrés ou cachés sous la végétation.

C'est finalement au sud de

Rennes-le-Château que l'endroit exact a été retrouvé. La photo a été prise

au bord du ruisseau "Les Bals de

Couleurs" dans un secteur aujourd'hui

interdit et réservé au captage et au pompage

des eaux pour la commune. |

La photo a été prise dans un

secteur devenu aujourd'hui une station de captage

pour la commune de Rennes-le-Château, non loin des ruines

du moulin

La flèche indique la direction de la prise de vue |

|

Le lieu extrêmement bucolique

est aujourd'hui envahi par une végétation

dense qui empêche d'observer les roches et les berges.

L'eau est toutefois moins présente qu'il y a un siècle, mais

elle continue d'alimenter les cascades et les larges étangs. |

Les cascades du "Saoutadou"

se cachent dans le ruisseau "Les Bals de Couleurs" |

|

C'est en

remontant le ruisseau "Les Bals de Couleurs"

en amont que le site des cascades du "Saoutadou" se

révèle. La petite rivière prend un léger virage dans

une gorge et descend plusieurs niveaux produisant

deux cascades. |

Le site des cascades du

"Saoutadou" aujourd'hui, envahi par la végétation

Saunière se tenait assis à gauche sur les roches |

|

Du fait de la végétation et du

manque d'eau aujourd'hui, le site est moins

reconnaissable, mais les roches importantes sont

toujours présentes et les chutes d'eau coulent

toujours.

En arrière-plan, derrière les arbres, l'ancien chemin

existe encore. En comparant les photos, on

s'aperçoit vite que le ruisseau était plus large

créant une vaste retenue d'eau après les cascades. |

Les cascades du "Saoutadou"

aujourd'hui |

Le même site du temps de

Saunière

Le niveau d'eau était plus élevé |

Le ruisseau "Les Bals de

Couleurs" |

Le site des cascades en aval

Le site des cascades en aval |

|

La localisation de cette

dernière carte postale confirme les dires de

Bérenger Saunière à savoir que...

|

"Les

cartes postales sont des vues de Rennes‑le‑Château, il y

en a 33 à 0,10 c l'une. Tous les baigneurs prennent la

collection complète. Ces cartes ont un tel succès que je

puis à peine leur en fournir. Ces cartes sont neuves et

ma propriété."

Bérenger Saunière |

|

Une curiosité

étonnante...

S'agit-il

d'un montage volontaire pour attirer l'attention ou

d'une simple coïncidence ? Le fait est qu'il

existe un tracé

topographique remarquable autour des cartes postales

Roco-Bert et Saoutadou. La

démonstration est facile à mettre en oeuvre sous

Google Earth. Il suffit de tracer un axe entre la

Tour Magdala et l'Aiguille

de Roco-Bert pour constater que cet axe

traverse très exactement les cascades du

"Saoutadou"... |

L'axe Tour Magdala - Aiguille

Roco-Bert traverse exactement

les cascades du "Saoutadou"

(image Google Earth) |

L'axe traverse exactement

les cascades du Saoutadou |

L'axe est exactement posé sur

l'Aiguille Roco-Bert |

|

La rareté de

ces cartes postales est aussi un élément à prendre

en compte. Comme l'affirme Saunière, le jeu se

vendait bien. Il est donc naturel de supposer

qu'avec le temps certaines photographies auraient dû

se retrouver sur le marché de la carte d'occasion,

affranchies d'un timbre de l'époque, ou parmi les

collectionneurs d'images anciennes. Or, rien. Tout se

passe comme si les acquéreurs avaient précieusement

conservé ces cartes pour leurs archives personnelles.

La question rejoint donc celle de Boudet à propos de

la diffusion de son livre codé "La Vraie Langue Celtique". Les ventes auraient‑elles ciblées des personnalités influentes, des érudits ou des notables ?

Autre interrogation : ces cartes postales ont elles vraiment été produites par

Bérenger

Saunière ? La question mérite d'être posée. Dans un contexte où tous les codages du Domaine furent mis en place par une autorité

lazariste ayant guidé le prêtre, l'hypothèse d'une production différente de Saunière est loin d'être absurde.

L'une des pistes consiste à rechercher

l'auteur et le dépositaire des droits d'images de ces cartes. Il s'agit de

Michel Jordy, un photographe

archéologue et amateur d'art. Connu dans le milieu de la carte postale, on trouve son nom sur certaines anciennes

photos

comme ici, sur une vue de Carcassonne. |

|

Ancienne carte postale du même

éditeur M. Jordy |

|

MICHEL JORDY

(1863‑1945)

ARCHÉOLOGUE ET PHOTOGRAPHE

Amateur

d'art, historien et archéologue, fondateur en

1911 de l'Hôtel de la cité, Michel Jordy se livra

pendant plus d'un demi‑siècle à des recherches dans le monument dont il entendait prouver l'origine romaine.

Il est l'auteur d'une "Histoire de la cité de Carcassonne" restée inédite. Il s'en fit aussi le photographe,

lui consacrant sa vie et œuvrant pour son rayonnement. Ses clichés surprennent par leur abondance et par

la répétition des angles de vue. Pour Michel Jordy, il s'agit de capter "la parole des pierres", de

rendre compte des variations qui, dans les jeux de lumière et les changements de saisons, affectent de façon

plus ou moins perceptible le monument... |

|

|

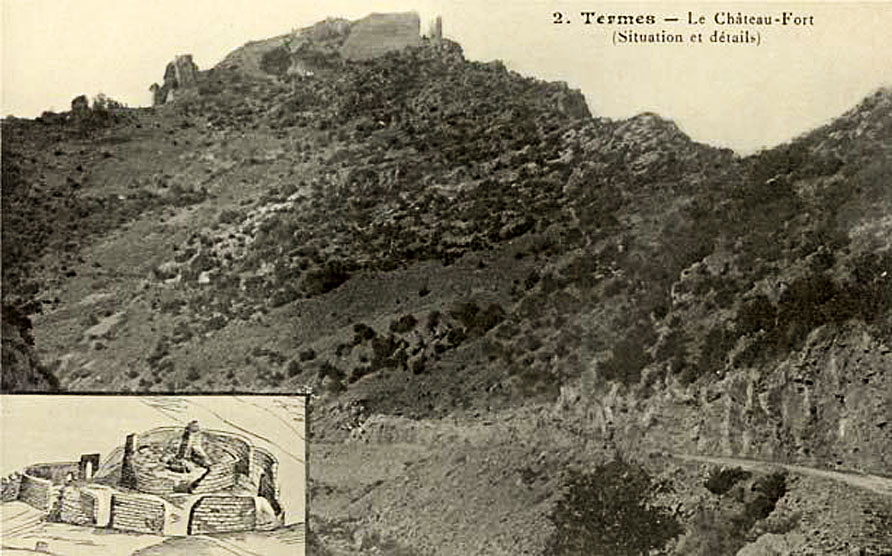

Passionné par Carcassonne, il aimait aussi photographier des sites

archéologiques de l'Aude comme ici, le château de Thermes...

Le château de Termes, situé en territoire Narbonnais, à

cinq lieues de Carcassonne, était d'une force étonnante et incroyable.

Il semblait humainement

tout à fait imprenable.

Pierre des Vaux de Cernay, vers 121

|

Le château de Termes (Aude) ‑ Édition

M. Jordy |

|

Saunière a‑t‑il demandé

les services de Michel Jordy pour éditer ses

33 cartes postales

? Qui décida des sujets à photographier ? Un rapide calcul permet d'observer que Michel Jordy avait environ 41 ans lorsqu'il édita les

photographies de Saunière entre

1904 et

1906. Était‑il aussi le photographe ?

Un dernier point

reste à évoquer et pas des moindres.

Michel Jordy était également

franc‑maçon à l'Orient de

Carcassonne "Les Vrais Amis réunis", la même loge qu'un personnage très célèbre :

Déodat Rochet

(1877‑1978), maire d'Arques, magistrat, philosophe, anthroposophe, et historien du catharisme.

Car il faut savoir

que l'énigme draine autour d'elle quelques personnages connus pour leur affiliation à la franc‑maçonnerie

comme Ernest Cros,

Dujardin‑Beaumetz,

Jules Doinel,

Chefdebien, et plus récemment

François Mitterrand...

Est‑il besoin d'ajouter que le nombre

33 est un symbole

essentiel pour les francs‑maçons correspondant aux

33 degrés que l'on doit gravir pour atteindre la perfection

suprême ?... Troublante coïncidence... De là à imaginer que ces

33 cartes postales sont porteuses d'un message,

il n'y a qu'un pas...

|

|

|