|

|

L'énigme

des deux Rennes oblige les chercheurs à s'intéresser

à l'archéologie, surtout si celle-ci ne correspond pas

au modèle admis par les historiens et les scientifiques.

La France et le monde fourmillent de cas où les réponses

face à l'Histoire sont absentes, voire impossibles dans le cadre de nos

connaissances actuelles. Un bel exemple est celui du

Cercle des églises dans le Haut-Razès. Le sujet des

pyramides mises à jour peu à peu dans le monde entier est un autre exemple très démonstratif

prouvant combien nous sommes ignorants à propos des

anciennes civilisations et de la réelle chronologie de

notre Antiquité.

En

matière d’archéologie, si beaucoup de sites restent à

explorer, nombreux sont ceux pour lesquels les

archéologues et les scientifiques préfèrent attendre,

souvent très longtemps, pour mieux les analyser. Les

raisons sont simples à comprendre : manque de moyen

ou

d’effectif, pas ou peu de budget, pas de temps, terrains

difficiles, sécurisés ou conflits armés, sans compter

des outils encore inadaptés. Un autre choix

est celui de laisser aux générations futures le soin de

lancer les explorations. Pour

préserver ces sites précieux, beaucoup restent enfouis

lorsque c’est possible et sont tenus secrets afin d’éviter les pillages et les dégradations. Ceci

est bien compréhensible.

Néanmoins, il est beaucoup plus difficile d’admettre que

des sites importants, connus des habitants locaux, soient détruits pour des raisons

économiques ou pour de simples choix d’urbanisme, et

sans qu'aucune étude historique ne soit faite. Il existe un cas

d'école

qui illustre parfaitement cette situation, et c'est grâce à

l'incompréhension de la population locale relayée par quelques youtubeurs lanceurs

d'alertes qu'une étrange affaire a pu remonter à la

surface :

la Grande Pyramide de Nice…

|

La Grande Pyramide de Nice - Vue

aérienne (photo rare) |

| Cerise sur

le gâteau, nous allons voir que cette anomalie

archéologique possède un lien très inattendu avec

l'affaire de Rennes-le-Château, et pour comprendre cette

relation discrète, il faut reprendre l'histoire de

ND du Cros

et d'un certain ermite marcheur : le

Père Joseph Chiron... |

|

Le pays de Provence et son Histoire |

|

Depuis longtemps, la région niçoise est connue

pour son littoral, sa douceur de vivre, son ambiance

festive, ses villes portuaires comme

Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat,

Beaulieu-sur-Mer, Antibes, Juan-les-Pins. Il y a

aussi Nice et son carnaval, la Baie des Anges, sans

oublier Cannes et son célèbre festival du Cinéma...

|

Nice et la Baie des Anges

|

|

L’arrière-pays ne manque pas non plus de charme avec une

multitude de villages comme La Turbie célèbre par son

Trophée des Alpes, l'un des deux derniers

trophées romains avec celui situé en Roumanie ; le

village de Peillon

connu pour son aspect médiéval et en son sommet la

chapelle des Pénitents blancs ; Eze posé sur un piton

rocheux ; Peille et son église du XIIe siècle, son

clocher lombard et les ruines d’un château qui

appartenait aux comtes de Provence. Il y a aussi Falicon

perché sur un mamelon rocheux et où se cache une autre

pyramide… Nous y reviendrons. |

La Turbie et le Trophée des

Alpes (trophée d'Auguste) - La Toge et le Glaive

Symbole de la richesse

historique du littoral niçois |

|

L’Histoire de la

région est également très riche. Situé à l’extrémité

sud-est de la France, au sud des Alpes et au bord de

la mer Méditerranée, le Pays niçois n’est français que

depuis 1860. Ancienne possession

des comtes de Provence durant une partie du Moyen Âge,

il appartint de 1388 à 1860 à la maison

de Savoie (comté de Savoie, duché de Savoie

puis États-Sardes) avec cependant une interruption

française entre 1793 et 1814.

|

Appelé dans un premier temps

« terres neuves de Provence » par les nouveaux

souverains de Savoie, c’est en

1526

que ce territoire prend le nom de comté de Nice

avant d’être annexé à la France en

1860.

Mais l’histoire de la région niçoise s’inscrit dans une

zone beaucoup plus vaste et trouve ses racines dans

les âges les plus anciens. |

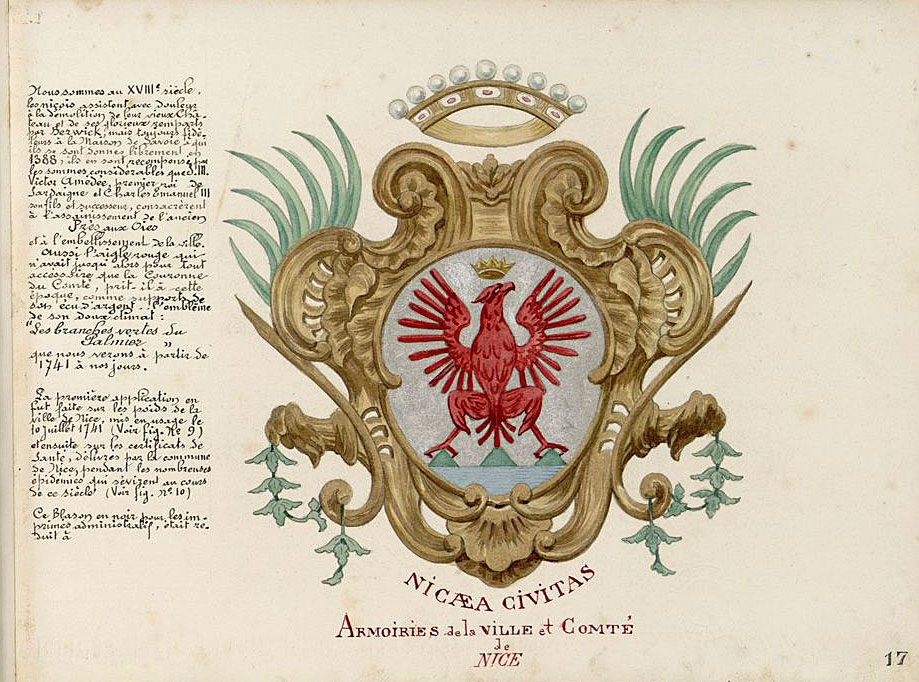

Les armoiries du comté de

Nice |

|

C’est un fait largement admis aujourd’hui ; toute la

région provençale a été habitée dès

le Paléolithique inférieur, et plusieurs grottes sont là

pour nous le prouver. La grotte du Vallonnet

au-dessus de la baie de Menton à Roquebrune cap-Martin

était occupée

il y a 1,15 million d'années, ce qui en

fait l'un des sites préhistoriques les plus anciens de

France. La grotte de

l'Escale à Saint-Estève-Janson montre des traces de feu

il y a plus de 700 000 ans. À Nice, les foyers de Terra Amata

sur les pentes du Mont Boron datent

de 400 000 ans.

Des sépultures mégalithiques

comme les Hypogées d'Arles-FontVieille (tombes

collectives) et des habitats perchés munis

d'enceintes à Miouvin et

à Istres apparaissent au Néolithique et au début de

l'âge des métaux. L'Hypogée de Cordes (Grotte des

Fées, ou Hypogée des Fées de Cordes ou encore

Épée de Roland) est l'un des plus impressionnants

monuments mégalithiques de l'Europe occidentale situés en

face du plateau du Castelet à côté d'Arles.

|

La pierre de la fée en

Provence

à Draguignan

Période néolithique

|

L'Hypogée de Cordes sur le

plateau du Castelet près d'Arles - Caveaux funéraires de

plus de 5000 ans |

|

À partir du IVe siècle av. J.-C., des Celtes arrivent en

Provence, laissant parfois subsister les tribus des

anciens occupants. Dans la basse Provence, ce peuple

celtique se

mêle aux anciens habitants et forme une population

celto-ligure. Quant aux Ligures autochtones,

ils commercent

avec des Étrusques et des colons grecs de Phocée.

Mais c'est par Marseille que les sites

gaulois de Provence entrent dans l'économie monétaire et

que s'élabore l'écriture gallo-grecque. C’est aussi à cette

époque que la colonie de Massalia est fondée par les

Grecs, issue de la cité de Phocée.

La colonie

part implanter depuis Massalia des comptoirs étalés le long de la côte,

de l'Espagne à l'Italie : Olbia (Hyères), Antipolis

(Antibes), Nicoea (Nice), Rhodanousia (Arles) ; c'est le

développement de l'empire massaliote. De l'an 185 av. J.-C. jusqu'en l'an

49 av. J.-C. Rome vient en aide à

Massalia contre les Celto-Ligures

qui ont envahi la Provence en l'an 400 av. J.-C.

En 49

av. J.-C., Massalia est même annexée par les Romains de

Jules César, la ville ayant pris le parti de Pompée. Mais c'est Auguste

qui décide d'englober, entre l'an 27 av. J.-C. et

l'an 14 ap. J.-C. la Provincia à l'Empire

romain. La région actuelle Provence-Alpes-Côte d'Azur fait

alors partie

de la province romaine transalpine dénommée Gaule

narbonnaise ou « Provincia Romana »

Il étend aussi la Provence en créant de nouvelles colonies : Avignon, Arausio (Orange),

Cavaillon... Arles devient alors la ville

principale de la Provence. C'est la Pax

Romana et les Romains construisent des ports, des voies

routières (Via Domitia), des théâtres, des aqueducs, des thermes,

des amphithéâtres, des forums.

Cette période prospère

durera jusqu'au IIIe siècle, début de la chute de

l'Empire au profit des invasions germaniques,

Ostrogoths, Burgondes, Francs, qui dureront jusqu'au

VIe siècle. La Narbonnaise est

toutefois épargnée par les Barbares qui ravagent la

Gaule. Au milieu du

IIIe

siècle, la christianisation est

en marche. Un évêque est en poste à Arles et la liste

des Églises représentées au concile d'Arles en

314 atteste l'existence de communautés à

Narbonne, Marseille, Nice, Apt, Orange et Vaison. Ces

communautés ne connaissent pas les grandes persécutions.

Le

IVe siècle

est aussi marqué par la conquête du pouvoir par

Constantin. En l'an 309 ou 310, il

met le siège devant Marseille où s'est réfugié

l’usurpateur Maximilien qui doit se rendre. Enfin, c'est

au VIe siècle que le dernier roi Ostrogoth donne

la Provence au roi des Francs pour obtenir une alliance.

Les Mérovingiens se partagent

alors la Provence qui devient un véritable carrefour

entre le Nord et le Sud et la route obligatoire entre

l'Espagne et Rome. Des conflits

éclatent, mais c'est Charles Martel puis son

fils Pépin le Bref, premier roi carolingien qui

ramèneront le calme et accrocheront la Provence à l'immense royaume de

Charlemagne en 739.

Il faudra attendre 1854 pour

qu'enfin

Frédéric Mistral contribue

à la renaissance de l'Identité provençale en fondant

le Félibrige.

De nos jours, plusieurs associations tentent de faire

reconnaître la culture provençale comme une culture à

part entière, et demande à ce que la région se nomme

Provence ou Pays de Provence...

|

| Une grande pyramide dans le

pays niçois ? |

|

Comme nous le voyons, l’histoire de Nice est

très riche. Ville frontière, elle a souvent changé de souveraineté devenant successivement ligure, grecque et romaine, avant de faire partie du Royaume ostrogoth d'Italie, puis de

l'Empire romain d'Orient et du royaume d'Italie

(Saint-Empire Romain), devenant

ensuite génoise, provençale, savoyarde, piémontaise et enfin française.

Cette courte parenthèse historique

est obligatoire pour tenter de comprendre l'importance

et les enjeux de l'anomalie

archéologique qui va suivre. Car, qui oserait imaginer que l’on puisse insérer

dans cette fresque historique bien rodée une grande pyramide

en plein pays niçois ?

Comment imaginer qu’une grande pyramide existait encore

il y a un demi-siècle au nord-est de la ville

touristique, une pyramide totalement oubliée ? Il est clair

que si sa présence est avérée, son explication est

particulièrement dérangeante. Les historiens et les

archéologues auraient-ils

raté un épisode ? Ou bien, fallait-il passer sous silence

ce monument particulièrement gênant en le faisant

discrètement disparaître ?

Une pyramide

qui fait débat

Sa présence sur le littoral ne cadre

pas avec l'Histoire, c'est une évidence, et le nom de

"pyramide" crée le débat. Pour certains, il s'agit d'un

véritable scandale archéologique, la pyramide étant une

preuve de l'existence d'une ancienne civilisation méconnue. Pour

d'autres, elle n'est qu'une simple colline aménagée en

terrasses de culture. Pour d'autres enfin, il s'agit d'une carrière

de pierres abandonnée. Heureusement, quelques rares photos témoignent

de son aspect impressionnant parfaitement incompatible avec une

quelconque carrière. Mais qu'en est-il réellement ?

Il existe très peu de traces de cette construction surprenante,

et seules quelques images permettent d’apprécier ses

dimensions en la comparant à des édifices immobiliers

très proches.

|

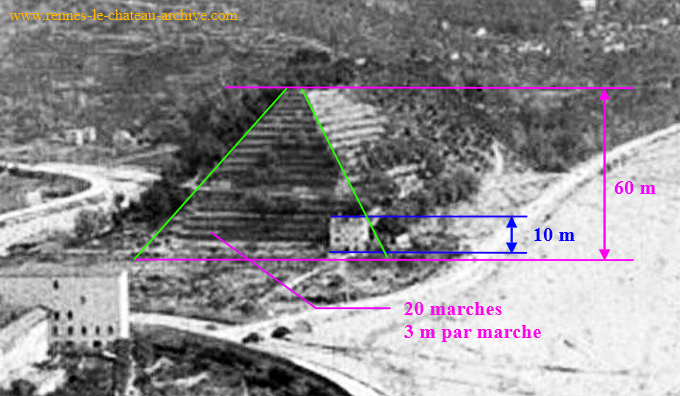

Une rare photo montre la

pyramide sur ses côtés les plus remarquables

Pas moins de 20 marches sont

nettement discernables |

|

Du fait de sa hauteur très importante, la construction que l’on nomme aussi

« La Grande Pyramide de Saint-André » peut même être

considérée, s’il s’agit bien d’une pyramide, comme l’une

des plus grandes structures pyramidales édifiées sur le continent européen,

semblable à celle de Barnenez en Bretagne, de Güímar sur

l’Ile de Ténériffe aux Canaries, ou celle de Monte D'Accoddi en

Sardaigne.

|

L'immeuble à deux étages au

pied de la pyramide permet une mesure approximative |

|

La pyramide n'était pas en pierres sèches comme on

pourrait le penser, mais taillée dans la colline, et mesurait environ 60 m de haut,

voire 70 m, s'étalant sur 200 m

en

épousant la face Est de la forte dénivellation. Présente encore il y a une

cinquantaine d'années, elle était située à l'est de

Nice

, non pas sur la commune de Saint-André-de-la-Roche

comme on peut le lire régulièrement,

mais sur la commune de Nice, au

confluent des vallées du

Paillon et de la Banquière. D'ailleurs ces cours d'eau

dessinent les frontières communales.

Néanmoins,

il est inutile

de se précipiter dans le secteur pour l’admirer. L’édifice a totalement disparu et

il a malheureusement laissé la place à un

vaste échangeur de l'autoroute A8 qui verrouille tous les

accès à l'ancien site.

À titre de comparaison, la grande pyramide de Kéops

en Égypte

s'élève à 150 m soit le double, sur une base carrée

d'environ 230 m. Et

pour témoigner des dimensions imposantes,

quelques rares photographies prises par des témoins avertis

nous la présentent peu de temps avant qu’elle ne soit

démolie. Les deux faces ouest et sud étaient encore bien conservées,

chacune étant constituée d'un escalier géant d'au moins

20 marches. Compte tenu de la hauteur

totale, on peut en déduire facilement la hauteur moyenne d'une

marche, entre 2,50 m et 3 m ce qui correspond à l'étage d'un

immeuble.

|

La pyramide de Nice et la

partie haute de sa

face ouest |

|

Comparons avec une

pyramide à degrés égyptienne

La structure

en escalier de la Pyramide de Nice

rappelle inévitablement les pyramides à degrés en

Égypte. Considérées comme les premières pyramides de

l'histoire égyptienne, elles furent construites durant

la première période de l'ère des pyramides et elles se

caractérisent par une succession de paliers-terrasses

que l'on retrouve dans d'autres civilisations comme chez

les Mayas.

La

toute première pyramide égyptienne est, selon les

connaissances actuelles, la pyramide de Djeser

au Caire. Nous sommes alors 2600 ans av. J.-C.,

mais il est difficile de connaître sa date exacte. C'est

le pharaon Djeser qui la fit construire, premier pharaon

de la IIIe dynastie. Ses successeurs

continueront à édifier des complexes

funéraires de grandes tailles basés sur une pyramide à

degrés, et ce jusqu'au premier pharaon de la dynastie

suivante, Snéfrou de la IVe dynastie, qui tentera un

modèle de pyramide à faces lisses.

|

La

pyramide à degrés de Djeser en Égypte |

La Pyramide à

degrés de Djeser Égypte est haute de

62 m

et possède une base de

125 m sur 109 m.

Composée de pierres calcaires, elle fut conçue par

l'architecte Imhotep au

27e siècle av. J.-C.

Si les

proportions de la pyramide de Djeser se rapprochent de

celles de Nice, cette dernière est beaucoup plus

impressionnantes du point de vue de son nombre de

marches... Mais peut-on les comparer ? Pas vraiment, car

si la pyramide de Djeser est une construction faite de

bloc calcaire, la pyramide de Nice n'est pas tout à fait

une construction puisqu'elle a été taillée dans une

colline préexistante, ce qui est très différent... |

L'histoire d'une

destruction annoncée...

La mort

lente de la pyramide commença en 1954,

date à laquelle le monument fut acheté par une entreprise

du bâtiment de travaux publics. Les vendeurs seraient

une communauté religieuse rattachée à l'hôpital

Sainte-Marie très proche. L'ironie est double puisque non seulement

cette transaction fut réalisée peu de temps après la

redécouverte de la pyramide, mais la vente se fit sans

tenir compte de sa valeur historique ni d'une quelconque

expertise scientifique. Un comble...

L'entreprise

commence alors un chantier de démolition et se charge de

déménager des tonnes de matériaux, de pierres et de

roches. Dès lors, on peut se poser la question de

l'intérêt de cette acquisition. L'entreprise a-t-elle vu

dans cette colline en escalier un potentiel pour

transformer les

pierres en remblais ou en sable ? A-t-elle été mandatée

pour effectuer une opération de démolition ? Nous n'en

savons rien. Le fait est que la partie supérieure

commença à fondre très rapidement

alors que des wagonnets de matériaux étaient acheminés vers une

destination inconnue. On distingue même sur une photo

le chemin permettant aux camions d'accéder au

sommet complètement dévasté. L'opération va d'ailleurs

ajouter à la confusion puisque de nombreux témoins

considéreront que ces travaux ne sont finalement que la partie

visible d'une exploitation de carrière de pierres... A priori, rien

d'anormal, et pourtant...

|

La Grande Pyramide de

Nice en cours

de destruction

Une route (la route de l'Abadie) contournait l'édifice

et permettait d'éliminer les matériaux |

|

La destruction est

toutefois bloquée en

1955 du fait d'une partie de la

population niçoise qui veut comprendre. Malheureusement,

le chantier reprend et à la fin de

l’année 1970, le couperet tombe. Malgré son

importance évidente, les autorités locales décrètent que

la pyramide devra être complètement détruite pour

laisser la place à un échangeur autoroutier chargé de

servir la ville de Nice.

Finalement, elle disparaît entièrement en 1970

et l'espace laissé libre devient un vaste chantier

destiné à transformer la zone en un

complexe routier bétonné et bitumé. L'autoroute A8

peut poursuivre son chemin.

|

L'échangeur autoroutier de

l'A8 où était située la Grande Pyramide |

|

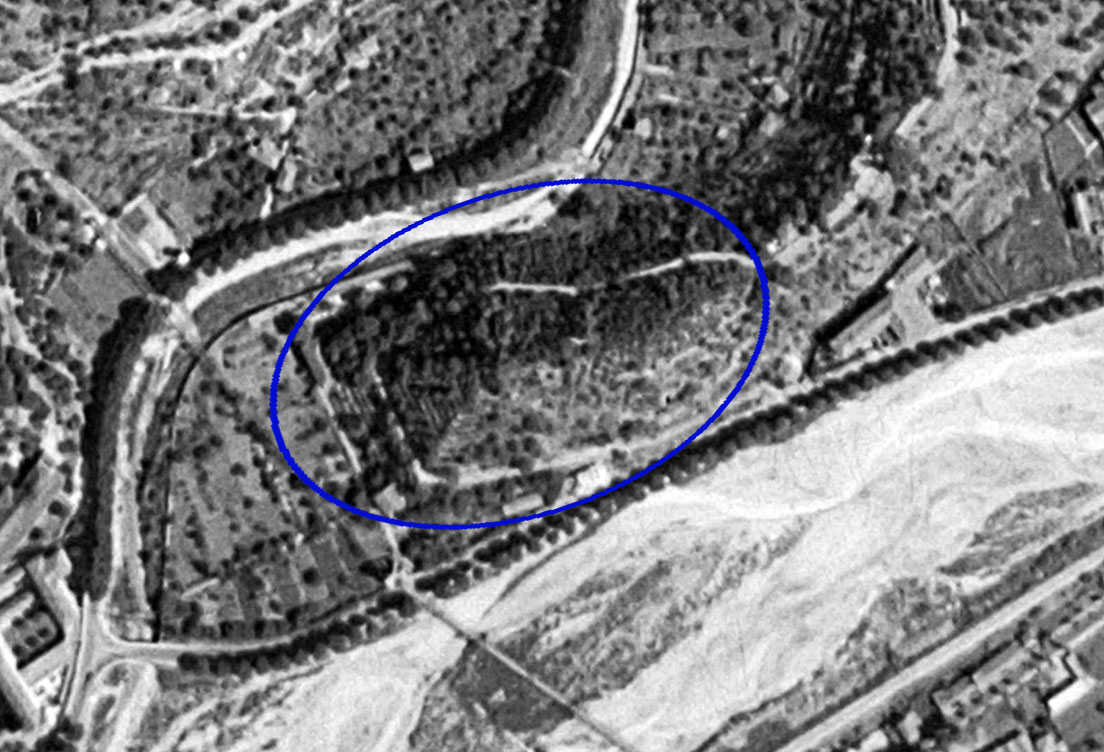

Des photos satellites montrent clairement l’échangeur

autoroutier construit exactement sur le

site où se dressait l’ancienne grande pyramide de Nice.

Pouvait-on faire autrement ? Certainement, mais la

question a-t-elle été posée au moins une fois ? Il ne

reste aujourd'hui pratiquement aucune trace de ce témoin

du passé et son

expertise est définitivement impossible.

|

En superposant une photo

actuelle et une ancienne photo aérienne de 1953,

on peut voir l'emprise (en

bleu) de la

pyramide sur

l'échangeur autoroutier

|

|

Un compte-rendu officiel intriguant...

C’est en 2006 que le conseil municipal

de la commune de Saint-André réagit et publie un

compte rendu plutôt laconique. Il s’agit d’ailleurs d'un

rare document officiel public provenant de la commune

et attestant de la présence d’une structure historique

importante. Fallait-il communiquer face à certaines

questions issues de la population locale ?

|

[...]

La destruction du site du Mérindol, promontoire

caractéristique au confluent des vallées du

Paillon et de la Banquière qui possédait encore

des vestiges d'une forteresse médiévale, citée à

plusieurs reprises dans les documents depuis le

XIe siècle, place forte des Huguenots durant les

guerres de religions. Par ailleurs,

sa structure

de restanques en forme de pyramide aurait mérité

un autre destin que celui

que lui ont réservé les engins de démolition.

Projet de contournement routier de Nice

Extrait du compte rendu municipal de

Saint-André-de-la-Roche

(janvier 2006 n°9) |

|

Recto de la communication

du conseil municipal 2006 |

La Grande Pyramide près de

Saint-André-de-la-Roche à droite nettement visible

Sa structure pyramidale est

régulière et très bien dessinée |

|

Le communiqué a de quoi étonner… Nous serions en présence

d’une forteresse médiévale qui serait citée dans des

documents du XIe siècle et qui aurait

été utilisée comme place forte par les

huguenots.

Rappelons que les

huguenots sont les

protestants du royaume de France et du royaume de

Navarre pendant les guerres de Religion de la seconde

moitié du XVIe siècle entre

1562 et

1598

et au cours

desquelles ils étaient en conflit avec les catholiques. Les

persécutions amèneront la triste

Saint-Barthélemy, puis sous Louis XIV, les dragonnades.

En 1685, la révocation de l'Édit de

Nantes par Louis XIV supprime définitivement leur

liberté de culte, et leur survie dépend de leur

conversion au catholicisme. C’est alors la fuite des

huguenots vers les pays protestants

d'Europe (actuels Pays-Bas), l’Angleterre, la Suisse,

l’Allemagne. Presque 300 000 personnes

quitteront le royaume de France.

Organisées

par Louvois, alors secrétaire d'État de la

Guerre de Louis XIV, les dragonnades

dégénèrent en tortures, viols, violences, et

dépouillement des protestants de leurs biens. Le procédé

s'étend au Béarn, au Languedoc et à

la Saintonge, jusqu'à sa généralisation en mars 1685,

complétant les mesures discriminatoires. Fuir est puni

par la pendaison ou les galères à vie. Pour les femmes

c’est la prison à vie comme dans la Tour de

Constance à Aigues-Mortes. En août 1686,

245 huguenots de l’Oisans sont arrêtés dans le duché de

Savoie et jetés en prison ou envoyés au gibet.

Il existait donc sur le sommet pyramidal de

Nice

une poche de résistance protestante installée dans le

château ? L’histoire niçoise

ne révèle en tout cas aucune rébellion ni guerre

huguenote marquante pouvant justifier une telle place

forte. Le comté de Nice qui n’appartenait pas encore

à la France servait plutôt de base arrière pour fuir par voie

de mer ou par voie de terre vers les États de Savoie (la

Suisse), vers l’Allemagne, la Hollande ou

l’Angleterre.

Il est de plus très étonnant que des documents

médiévaux soient cités sans référence...

Dommage, ceux-ci auraient accrédité la

communication du conseil municipal. Pyramide

ou forteresse ? Le fait est que la commune semble

faire son Mea Culpa à propos d'une bavure

archéologique qui ne dit pas son nom et d'une démolition

"qui aurait mérité un autre destin" dixit

le communiqué...

|

La base de la Grande Pyramide

sert aujourd'hui de carrefour autoroutier |

|

Autre curiosité selon ce même communiqué : la

structure de restanques en forme de pyramide ferait

partie du château. Mais, qu’est-ce que des restanques ?

Ce terme utilisé en

basse Provence désigne un mur de retenue en pierres

sèches, parementé sur les deux côtés, et permettant de créer

une terrasse de cultures dans des endroits escarpés. Cet

aménagement permet aussi parfois de barrer le lit d'un torrent

intermittent tout en laissant passer l'eau. Les restanques se

généralisent en Provence à partir de la fin du XVIIIe siècle avec la conquête des terres incultes suscitée par

l'accroissement démographique.

|

Restanques dans le Tarn |

Autre exemple de restanques

|

|

Les restanques et les cultures en terrasses sont en

général édifiées sur des pentes douces et aménageables, et

la première raison est simple à comprendre. Plus la

pente est importante et plus la dangerosité augmente

puisque les terrasses deviennent étroites et les murs

hauts, ce qui est le

cas des deux faces de la pyramide de Saint-André.

D'autre part, les terrasses devenant étroites, elles

offrent peu de surface cultivable rendant l'aménagement

très peu rentable. Autre

question : pourquoi avoir entrepris des travaux pharaoniques

avec des restanques de 2 m à 3,50 m

de haut alors que des espaces de cultures nettement plus

accessibles et plus vastes existent autour de la pyramide ?

En clair, s’il s’agit de restanques, elles n’ont pu

apparaître qu’à partir du XVIIIe siècle et ne

peuvent donc

faire partie d'une quelconque place forte utilisée au

XVe siècle. Il

n’existe d’ailleurs aucun exemple connu de château

médiéval bâti sur des formes de restanques ou des terrasses en

escalier. À ce stade on peut donc affirmer que les

informations officielles fournies par le conseil

municipal sont soit non vérifiées par des experts, soit

destinée à éteindre une possible polémique. L’enjeu est

de toute façon nul pour les autorités puisque tout a

disparu et qu’aucune étude ne semble avoir été réalisée

pour dater sérieusement le monument disparu de Saint-André.

|

Photo aérienne 1953 - L'angle

sud-ouest est très bien dessiné |

Des témoins

confirment que des terrasses étaient utilisées pour y

produire de la vigne, mais rien ne prouve que ces

terrasses aient été construites pour les cultures et

qu'elles n'existaient pas déjà bien avant. Si

l'hypothèse des restanques est envisageable, leurs

structures extrêmement régulières, alignées et se

terminant vers le haut en pointe posent

problème. Les photos montrent en effet des arêtes très

bien dessinées. Les terrasses étroites sont parfaitement

parallèles et la partie visible sud-ouest forme un angle

droit avec une pente rectiligne qui est difficilement

justifiable pour une simple culture de vignes. De plus, il faut

avoir à l'esprit le volume colossal du monument, sa

hauteur et sa pente abrupte rendant très difficile et

très périlleuse la construction de telles marches. Imaginez ce que

peut représenter la taille de 20 murs

en escalier sur chaque face, parfaitement parallèles,

haut de 2,50 m à 3 m, formant un angle droit, et bâti en respectant

une pente rectiligne. Pour quelle raison une simple mise

en culture de vignes nécessiterait-elle de tels travaux

pharaoniques et aussi précis ?

Il ne faut pas non plus perdre de vue que s'il s'agit bien d'une

ancienne pyramide, son érosion due aux saisons, son âge

et la végétation pourrait largement expliquer son aspect

actuel. |

| Un lien inattendu avec

l'affaire de Rennes-le-Château |

| Nous avons

vu précédemment qu'une entreprise de BTP acheta le

site de la Grande Pyramide en 1954 et

que les

anciens propriétaires étaient une communauté

religieuse rattachée à l'hôpital Sainte-Marie

situé à côté. |

La Grande Pyramide de

Saint-André-de-la-Roche nettement visible à droite

À gauche, l'un des bâtiments

de l'hôpital. La partie centrale deviendra

un parking privé du centre hospitalier |

|

Or, il faut savoir que cet

hôpital situé au 87 avenue Joseph Raybaud est

aujourd'hui un hôpital

psychiatrique, plus précisement un centre

hospitalier. Or, chose étonnante... Son histoire est

liée à l'affaire de Rennes-le-Château !

Pour comprendre ce lien

aujourd'hui oublié, il faut remonter le temps, et revenir

au début du XIXe siècle,

où un

aumônier exerçant à la prison de Privas

dans l'Ardèche découvre

la maladie mentale dans le milieu carcéral. Cette prison comme

beaucoup d'autres à cette époque faisait cohabiter les

délinquants et les aliénés. Cet aumônier connu

des aficionados de Rennes

s'appelle

Joseph Chiron, et il eut un parcours particulièrement

atypique, devenant ermite de Galamus

près du Bugarach et investissant

dans l'immobilier pour créer des centres pour aliénés, sans que l'on comprenne

réellement d'où il trouvait ses ressources financières.

Il s'éteindra à

ND du Cros, un lieu culte de l'énigme où se

croisèrent Gaudéric Mêche

et Henri Boudet...

Reprenons

très brièvement son parcours et voyons comment sa piste mène

à la Pyramide de Nice (sa biographie

complète est ici :

ND du Cros)

|

|

Qui était Joseph Chiron ?

Né à

Bourg‑Saint‑Andéol dans l'Ardèche, le 19

novembre 1797, il est le fondateur de

la Congrégation Sainte‑Marie de l'Assomption.

Son parcours atypique et

totalement méconnu fait

partie des grands bienfaiteurs du XIXe

siècle puisqu'il est à l'origine de la création

des premiers asiles pour aliénés en France. Il reste pourtant totalement

oublié et absent des

livres d'Histoire...

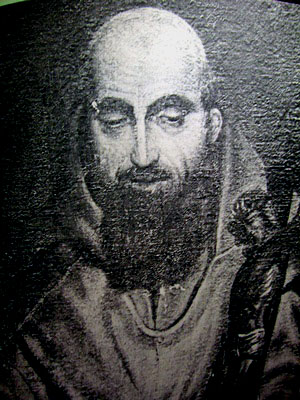

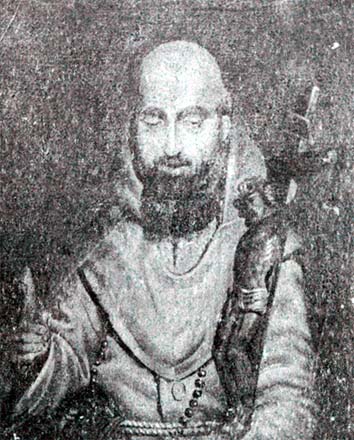

Le Père Joseph Marie Chiron vers

1843 et son lourd Crucifix de

un mètre

de haut qu'il ne quitta

plus

jusqu'à sa mort

|

|

Il entre au grand séminaire de Viviers

en 1819 et reçoit les ordres mineurs,

un séminaire où il rencontre l'abbé Vernet.

Or, ce dernier voue une véritable vénération pour

Agnès de Langeac (1602‑1634)

Supérieure des Dominicaines, une religieuse très proche d'Olier

qui fonda Saint-Sulpice en

1646. D'autre part, des liens sont

nombreux entre Viviers et Jean-Jacques Olier, disciple de Saint Vincent de Paul

et qui

connut si bien Nicolas Pavillon.

Très vite, grâce à un charisme hors du commun, Joseph

Chiron crée le 25 novembre 1824 la

Congrégation Sainte‑Marie de l’Assomption soumise à la règle de

Saint‑Augustin. Pour cela, il réunit une quarantaine de ses

plus ardentes paroissiennes avec qui il fonde "Les

enfants de Marie". Ces quelques jeunes filles du

pays qu'il détermine à se consacrer à la Sainte Vierge

sont baptisées" les Saintes Marie ".

Le

1er janvier

1827, le

Père Chiron

est nommé aumônier de la prison de

Privas dans l'Ardèche

et cette nomination va être pour lui une révélation.

Cette prison, comme

beaucoup d'autres à cette époque, fait cohabiter les

délinquants et les aliénés. Ces

derniers, en l'absence totale de structure médicale et de

soins adaptés, sont traités comme de vulgaires prisonniers

de droit commun et internés sans le moindre soin eu égard à

leur souffrance.

Le hasard d'amis

communs va faire rencontrer Joseph Chiron et Paul de

Magallon d'Argens (1784-1859), restaurateur en

France de l'ancien Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu

créé par Juan Ciudad (1495-1550).

|

|

Joseph Chiron à 44 ans

(Archives Gandon)

|

Et c'est à partir d'une idée du

R.P.

de Magallon et du

frère Hilarion

que Joseph Chiron crée avec

les Saintes

Marie

venues le rejoindre le

premier asile Sainte Marie

pour les femmes aliénées.

Ainsi, le

1er mai 1827 né l’Hôpital

Sainte Marie de Privas.

Or, son idée fait du chemin et

en 1836,

l’Hôpital Sainte Marie de Clermont‑Ferrand (Puy‑de‑Dôme) ouvre ses portes.

Le Père Joseph Marie Chiron est donc

l'un des trois

hommes d'Église qui fondèrent les maisons

d'aliénés en France au

XIXe siècle, avec le très fantasque

frère Hilarion et le R.P. de Magallon.

|

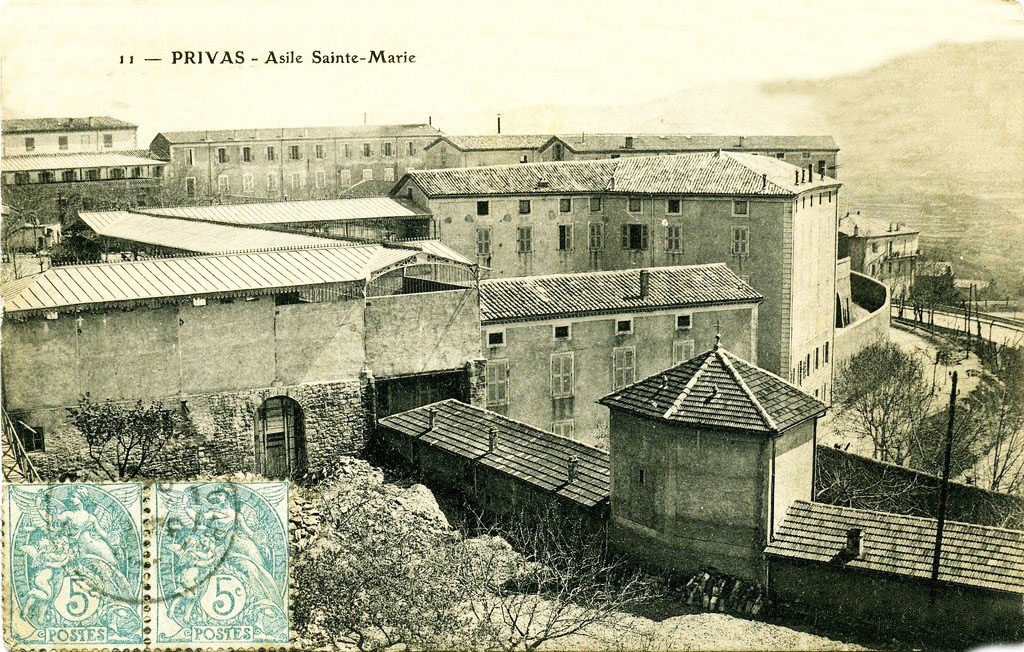

L'asile Sainte-Marie à Privas

créé par Joseph Chiron en 1827 |

Néanmoins, le

Père Chiron possède

une caractéristique épuisante pour ses proches : il a la

bougeotte, et toute sa vie n'est que déplacements et marches

interminables.

1830 - Des ressources financières inexpliquées

L'année 1830 marque toutefois un changement dans son

comportement. Alors que jusque là le Père Chiron

présente tous les signes d'une pauvreté exemplaire,

certains faits à cette époque montrent qu'il détient tout

d'un coup des ressources pécuniaires conséquentes permettant

de poursuivre sereinement son œuvre en achetant des

propriétés pour les convertir en hôpital.

Un exemple concerne une offre ferme que Joseph

Chiron fit d'un montant de 120 000 francs comptant,

une somme énorme pour l’époque, au propriétaire de l’ancien

monastère de St‑Alyre. La tractation secrète

n’aboutit pas, mais laissèrent perplexes les historiens de la

Congrégation Sainte‑Marie bien des années après la mort de

son fondateur lorsqu’ils purent mettre la main sur sa volumineuse correspondance.

1839 - Le Père Chiron

poursuit ses investissements

Malgré un travail incessant, usé,

poursuivant des marches interminables, fatigué par l'ascèse,

le Père Chiron

continue son oeuvre.

En

1839,

il installe à

La Cellette

en Corrèze une communauté de

frères servants dans les bâtiments que

Frère Hilarion avait réservés

sept ans

auparavant pour la création d'un asile en

1831. Un siècle plus tard,

leur communauté deviendra l'Ordre de

Saint Jean de Dieu.

Il finira enfin par ouvrir l’Hôpital Sainte Marie dans

le Puy en 1850.

1840 - La société civile Sainte Marie

Afin de protéger les établissements appartenant à l'institution

Sainte-Marie, le Père Chiron crée le 28 août 1840 la

Société Civile Sainte Marie. Cette dernière

est composée

d’un administrateur aidé d’un conseil et de

sociétaires. En 1843, le Père Chiron laisse la direction des

établissements au Père Jean-Marie Bal

et la Société Civile

Sainte-Marie acquiert l'Asile de La Cellette (Corrèze)

en

1842,

Puy-en-Velay en

1850,

l'Asile de Saint-Pons en

1862 à Nice, et l'Asile

de Rodez situé à

Cayssiols (Aveyron) en 1931.

Nous y voilà...

Le site de Nice

Saint-André fut acheté en 1862 par la société civile

Sainte Marie dont le fondateur est le Père Joseph

Chiron, avec les terrains comprenant la fameuse

colline pyramide aujourd'hui disparue...

1843 - Une pause à l'Ermitage de Galamus

Le 24 février 1843

l'infatigable marcheur va effectuer un

périple impensable : Valence, Avignon, Nîmes, Montpellier,

Béziers et Narbonne, pour finalement aboutir un mois plus

tard à

l'Ermitage de Galamus

le

24 mars

1843

à côté de

St‑Paul de Fenouillet non loin du

Bugarach, un

lieu

extraordinaire creusé dans la roche à flanc de falaise. Le Père Joseph Chiron s'y retire

alors en tant qu'ermite anonyme sous le nom de

Père Marie. Cette vie

d'ermite ne l'empêchera pas de garder certaines

relations repérées par les historiens comme un certain

Mr Pasquier,

orfèvre et spécialiste dans la reconversion

d'objets précieux...

1852 - Joseph Chiron s'éteint à ND du Cros

À

55 ans,

Joseph Chiron est fatigué et usé.

Affaibli par sa vie érémitique, ses privations et ses

longues marches, il ressent une fin proche. Courant

1852, il prend

alors la décision de rejoindre ND du Cros et il y arrive

avec le Père Eugène de Potriés le 18 juin 1852. L'objectif officiel

est de fonder un ermitage avec l'aide de Mgr de Bonnechose.

Eugène de Potriés tombe sous le charme du lieu et

fait les démarches auprès de

l'évêque de Carcassonne pour obtenir la jouissance du

sanctuaire.

Mais, épuisé par une vie de peine et de sacrifices, terrassé par

la maladie, le

Père Joseph Chiron dit

Père Marie

s'éteint finalement en odeur de sainteté le 27 décembre

de cette même année. Et c'est

avec l'autorisation de l'évêque de Carcassonne Mgr de Bonnechose qu'il

est inhumé sous le porche d'entrée du sanctuaire de ND du

Cros.

Ses obsèques auront lieu le

30 décembre 1852

et une foule innombrable

rejoindra le sanctuaire dès l’annonce du décès. Sa tunique

sera partagée entre les fidèles.

|

|

La sépulture de Joseph Chiron

sous le porche à ND du Cros

|

|

Pourquoi le Père Joseph Chiron

est‑il lié

à

Rennes‑le‑Château ?

Joseph

Chiron est associé à ND du

Cros, ce lieu représentant la dernière étape du prêtre

marcheur. Or, l'église de

ND du Cros est non seulement citée dans l'opuscule du

Serpent Rouge, mais

également par

Henri Boudet dans son

livre codé "La Vraie Langue Celtique".

Il faut dire que la chapelle est sentimentalement importante

pour Boudet puisque l'un de ses ancêtres, Antoine Boudet, sauva le sanctuaire de la destruction

révolutionnaire.

Ajoutons

à ceci un épisode important :

Gaudéric Mêche fut

de 1831 à

1838 aumônier à

ND de Marceille

et son histoire fut remarquée pour avoir

facilité de façon très mystérieuse la rénovation du

sanctuaire de Limoux. En

1838, il quitta contre son

gré ND de Marceille et devint chanoine à

ND du

Cros à partir de

1854. C'est alors qu'il engagea également des

travaux de rénovation dans le sanctuaire sans que l'on

connaisse ses ressources financières.

Et à partir du

16 juin 1862,

un évènement crucial pour l'histoire de Rennes‑le‑Château va

se dérouler ici, car ce fut à cette époque qu'il reçut en

formation un tout jeune prêtre,

Henri Boudet,

installé en tant que vicaire à quelques kilomètres, à l'abbaye de

Caunes-Minervois.

Or, ces liens

n'auraient pas été faciles à mettre en évidence sans

l'ingéniosité de l'abbé Boudet. En effet, il est passionnant de retrouver le

Père Chiron déguisé en

Saint Antoine Ermite

dans l'église de Rennes‑le‑Château

ou sur la station XIV

du chemin de croix

assimilé à Joseph d'Arimathie.

Joseph Chiron fut en effet ermite à Saint Antoine de

Galamus. Il était donc aisé de le mettre en scène

en tant que saint Antoine Ermite. Quant à son effigie

sur

la station XIV, l'astuce du codage est de rapprocher

Joseph Chiron de Joseph d'Arimathie.

|

|

Le

Père Joseph Chiron Le

Père Joseph Chiron

À gauche, Saint Antoine Ermite

en habit franciscain et son cochon (sanglier)

La ressemblance est criante

|

| A noter que

de nombreuses références au livre culte de

Boudet "La Vraie Langue Celtique"

ont été glissées dans les ornements de l'église

Marie-Madeleine. C'est le cas ici avec le cochon de

Saint-Antoine déguisé en sanglier par l'ajout de

deux défenses. Pour plus de détails sur la

signification de ce codage, voir

ND du Cros

Joseph Chiron, et

Boudet et ses écrits, le sanglier

d'Hérymanthe.

|

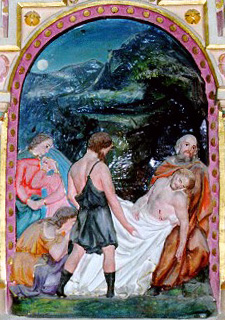

La station XIV dans l'église de

Rennes‑le‑Château

et Joseph d'Arimathie portant Jésus |

On retrouve le visage de

Saint Antoine Ermite

alias Joseph Chiron

|

L'hôpital Sainte Marie de Nice

Saint-André

Nous voici donc en

présence d'une connexion improbable, d'un point de

rencontre étonnant entre deux histoires qui n'ont a

priori aucun lien entre elles et pourtant... Qui aurait

pu croire qu'un ermite marcheur,

Joseph Chiron, codifié dans l'église de

Rennes-le-Château, serait à l'origine d'une acquisition

pour aliénés à Nice comprenant une curieuse structure

pyramidale aujourd'hui disparue ?

Une chose est sûre : la communauté religieuse Sainte Marie

ex-propriétaire de la fameuse pyramide devait posséder

quelques informations sur son histoire. Avouez que le sujet ne manque pas

de sel. Il est surtout fascinant de

voir ce qu'est devenue cette acquisition à Nice. Une ancienne gravure

montre le vaste domaine médical Sainte Marie installé au bord du

Paillon à l'époque, et on ne peut qu'être étonné de son

importance... Comment la communauté a-t-elle pu être

aussi prospère ?

|

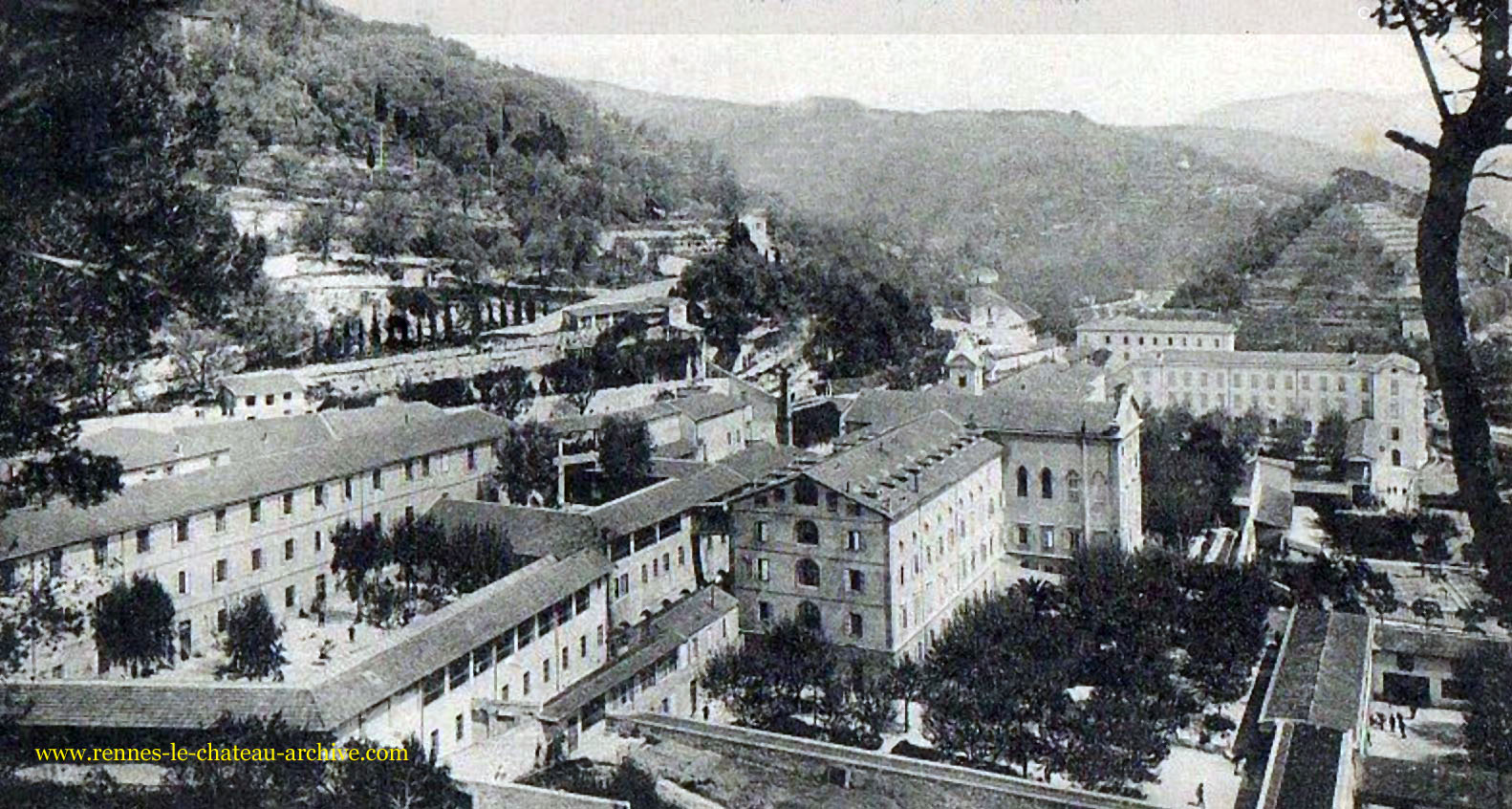

Le centre hospitalier

Sainte Marie à Nice Saint-André

La pyramide non visible sur la gravure se trouve à droite

en prolongation des bâtiments |

| En comparant

l'entrée principale actuelle du centre hospitalier et

l'ancienne gravure, on peut facilement retrouver la

façade du bâtiment perdue au milieu des nombreuses

dépendances. |

Le centre hospitalier

Sainte Marie à Nice Saint-André

L'entrée principale aujourd'hui |

|

Le domaine Sainte-Marie était immense et s'étalait sur

la rive du Paillon, englobant la mystérieuse colline

pyramidale aujourd'hui remplacée par un vaste réseau

autoroutier et un parking. |

Vue actuelle du site de

Saint-André à Nice

À gauche le centre hospitalier

Saint-Marie

À droite, le parking privé de l'hôpital et le site de la Grande Pyramide |

|

L'histoire de l'hôpital

Sainte Marie de Nice

En 1860, un certain

Père BAL

rencontre Mgr SOLA, évêque de

Nice,

en vue d’ouvrir un nouvel asile.

Or,

rappelez-vous...

Afin de protéger les établissements de l'institution

Sainte Marie, le Père Chiron crée le 28 août 1840 la

Société Civile Sainte Marie. Et en 1843, le Père Chiron laisse la direction au Père Jean-Marie Bal

et la Société Civile

Sainte-Marie acquiert entre autres

l'Asile de Saint-Pons en

1862 à Nice.

|

Trois premières religieuses y arrivent le

7 décembre

1862 et elles baptisent les lieux « asile Saint-Michel-la

Beaume ».

L’inauguration a lieu le 8 mai 1867,

mais pour les Niçois, il devient « L’asile de Saint-Pons » en

raison de sa proximité avec le monastère de Saint-Pons.

Plusieurs bâtiments sont construits pour répondre aux

besoins. Malheureusement, le 3 avril 1875, un terrible incendie détruit

le bâtiment principal. Il est alors reconstruit en

1876. Mais, soubresaut de l'Histoire,

le 18 février 1944, l’Hôpital Sainte Marie

de Nice

est évacué pour se consacrer aux malades détenus

politiques de décembre 1944 à novembre

1945. |

Mgr Sola - Premier évêque de

Nice |

|

A la fin de

la guerre, l’activité médicale reprendra et les patients réintégreront les locaux le 1er mars

1946.

À partir des années 1960, d'autres bâtiments seront

construits donnant à l’hôpital son aspect actuel. Il

finira par prendre en charge tous les patients du

département des Alpes-Maritimes jusqu'en 1975.

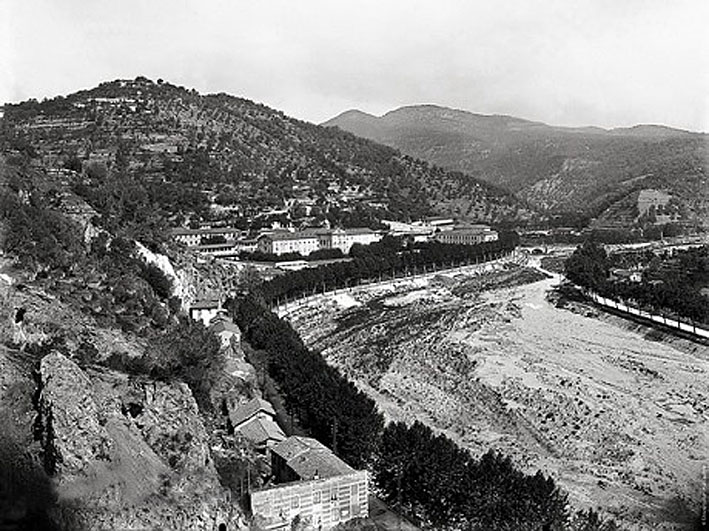

Une rare

photo montre le domaine Sainte Marie de

Nice en 1930 avec sa mystérieuse

pyramide nettement visible à droite.

|

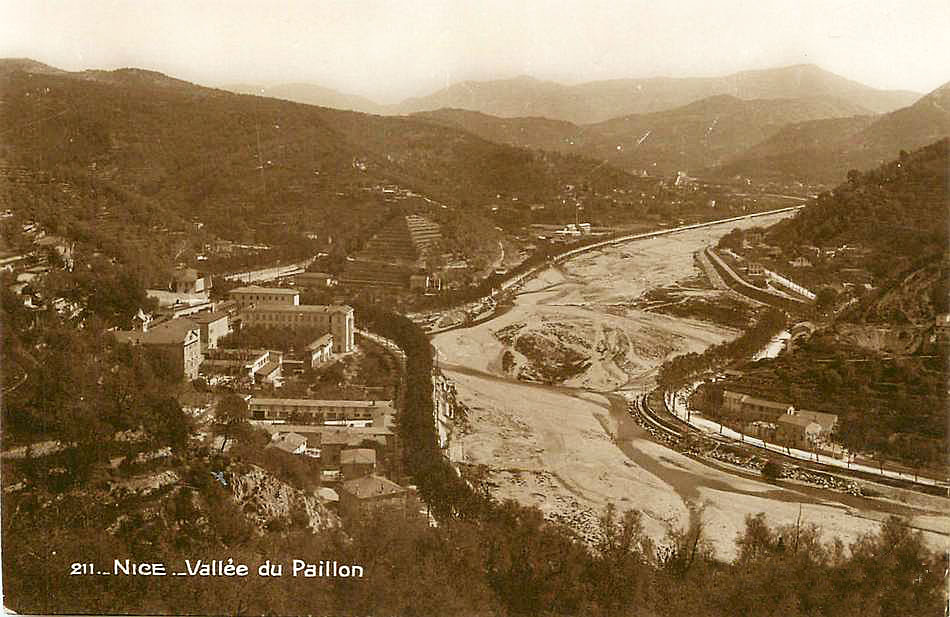

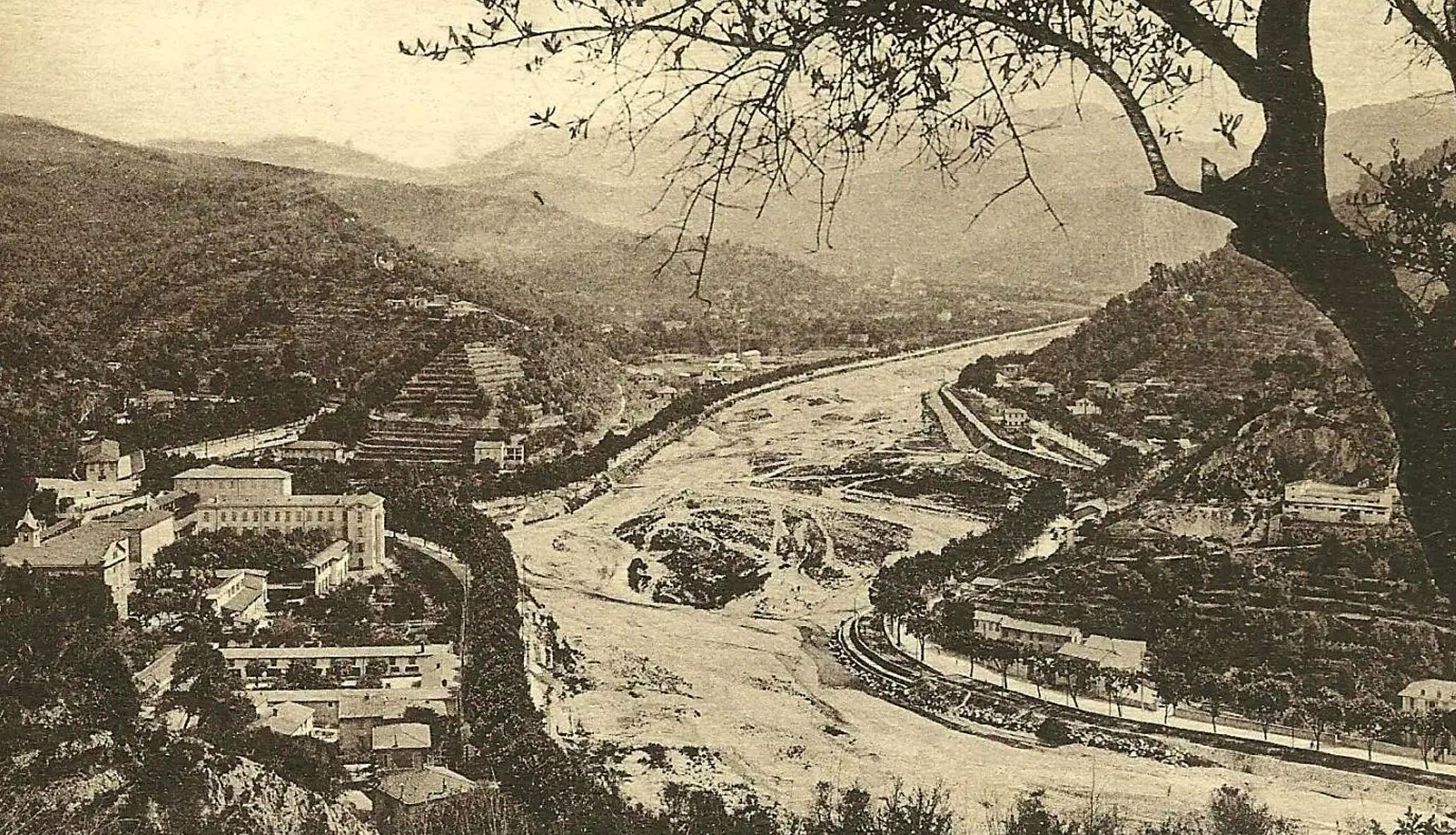

La vallée du Paillon en 1930

- La pyramide est visible à droite

Le centre hospitalier

Sainte-Marie au centre s'étale le long du Paillon

La communauté religieuse était propriétaire des terrains, Pyramide incluse... |

Le centre hospitalier était

auparavant l'asile des aliénés Saint-Pons à Nice

La pyramide qui fait partie du domaine est visible en

arrière-plan à droite |

|

Finalement, la Loi du 22 novembre

1972 abroge les sociétés

civiles non commerciales et oblige l’institution à

changer de statut.

C’est donc en 1974 que l’institution, alors Société Civile

Sainte Marie fondée en 1827, devient l’Association

Hospitalière Sainte Marie (AHSM).

Depuis, elle assure

dans le cadre de sa mission de service public,

des activités de prévention, de soin, de post-cure en

psychiatrie générale et

infanto-juvénile, prenant ainsi en charge des publics

divers : enfants, adolescents, adultes et

personnes âgées.

Aujourd'hui, l’Association Hospitalière Sainte Marie gère

46 établissements (sanitaires, sociaux, médico-sociaux,

instituts de formation) répartis sur huit départements :

Allier,

Alpes-Maritimes,

Ardèche,

Aveyron,

Drôme,

Haute-Loire,

Puy-de-Dôme et

Rhône.

De plus, cinq établissements

psychiatriques dépendent de l'Association

Sainte‑Marie :

Privas (Ardèche), Clermont‑Ferrand (Puy‑de‑Dôme), Montredon

(Le‑Puy‑en‑Velay, Haute‑Loire),

Nice (Saint‑Pons,

Alpes‑Maritimes) et Cayssiols près de Rodez (Aveyron)

Le moins que

l'on puisse affirmer c'est que Joseph Chiron, prêtre

marcheur pratiquant l'ascèse et la pauvreté extrême, nous

a laissé derrière lui des valeurs immobilières et un empire hospitalier

insoupçonné... Malheureusement, qui s'en rappelle

aujourd'hui ?

|

| Une pyramide

méditerranéenne qui bouscule l'Histoire |

Comment l'insérer dans l'Histoire ?

S'agissait-il d'une pyramide ? L'intérêt

que porte aujourd'hui le grand public sur l'archéologie

dite "interdite" est grandissant, et la seule hypothèse

de la présence d'une pyramide dans la région niçoise

provoque réactions et controverses. Il est

malheureusement trop tard pour qu'une analyse de terrain

puisse être conduite.

Sa

disparition est

choquante, inexplicable, incompréhensible, et soulève de nombreuses

questions. Comment a-t-on pu laisser

s’installer une telle indifférence de la part des

historiens, des

archéologues, des élus

et des autorités ? Comment peut-on imaginer que les

institutions de recherches archéologiques n'est pas

été alertées lors de la mise en place du programme de destruction ? Car nous ne sommes pas en présence

d'une simple ruine ou d'un

chantier qui aurait mis à jour quelques vestiges. Le monument est immense, connu

depuis longtemps par la population locale, et intégré

dans le patrimoine de la région. Il présente deux faces caractéristiques

qui ne peuvent passer inaperçues, et même si la qualification de « pyramide »

est abusive, il s’agit bien d’une perte irremplaçable pour

la science et l’Histoire en général.

Quelques structures pyramidales existent en Europe comme celle de

Barbenez en Bretagne.

La construction date du Néolithique entre 4500 et

3500 ans av. J.-C. une période correspondant à la

sédentarisation de l'Homme

éleveur-agriculteur. Signalé comme tumulus en 1850,

le site est redécouvert en 1955 lors d'une

exploitation de carrière. Et de 1955 à 1968, les

fouilles vont redonner son aspect d'origine. D'une

longueur de 75 m,

deux cairns en pierres sèches accolés recouvrent onze

dolmens à couloir, et l'ensemble représente tout

simplement le plus grand mausolée mégalithique après

celui de Newgrange. L'édifice extérieur prend la forme

de grands paliers en terrasse, et s'il avait été placé

en Provence, on les aurait qualifiés de restanques. |

Le cairn de Barnenez en

Bretagne, un immense monument mégalithique

du Néolithique aux accents de pyramide |

|

Il

y a aussi le site de

Güímar sur l’Île de Ténériffe

aux Canaries. Les pyramides

se trouvent dans le village de Güímar situé sur la côte

Est de l’Île de Tenerife, sur l’archipel des Îles

Canaries en Espagne. Il existe au total

six pyramides à marches en

pierres sèches dont

l'origine est inconnue. Leur construction pourrait

remonter au

XIXe siècle, mais

rien ne le prouve. |

L'une des pyramides de Güimar

sur l'Île de Ténériffe aux Canaries |

Un autre exemple est celui de

Monte d'Accoddi en Sardaigne

ou une pyramide à marches déconcerte les archéologues.

Le mont d'Accoddi est

un site mégalithique situé en Sardaigne entre Sassari et

Porto Torres. La première phase de construction est sans

doute contemporaine de la culture d'Ozieri entre

4300 et 3700 av. J.-C.

Le site fut découvert en

1947 et exploré en

1954.

Diversement décrit comme un autel, un temple, ou une

pyramide, il a été partiellement reconstruit pendant les

années 1980.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la partie

supérieure de la pyramide a malheureusement été

endommagée. |

La pyramide de Monte

d'Accoddi en Sardaigne |

|

Selon des témoignages, au sommet de la pyramide

de Nice se trouvait un grand

dolmen, ce qui pourrait indiquer que le site était

important, voire sacré. On peut aussi supposer que sa construction se situerait

entre 4000 et 3500 ans

av. J.-C. une période où l'on trouve d'autres pyramides européennes.

La pyramide de Nice

constituerait alors un témoignage important d'une

civilisation européenne qui vécut sur le continent

avant l’apparition de l’Empire romain et du

christianisme. Elle rejoindrait alors le mythe des

Pelasges appelés aussi "les peuples de la mer" qui

auraient abandonné les terres fertiles du bassin de la

Mer Noire pour s'installer sur la côte méditerranéene.

|

Photo aérienne 1953 (image

Google Earth)

La pyramide est nettement

visible sur ses deux faces sud-ouest |

|

La pyramide

de Nice était sur le site de l'Abadie

(l’Abadia ou la Badia) qui veut dire «

l’Abbaye » en niçois, une vaste colline longtemps délaissée

entre l’Observatoire de Nice et Rimiez, et dont la vue s'étend

jusqu'à l'Estérel. Quatre communes se partagent encore son territoire :

Nice, Saint André de la Roche, Tourrette-Levens et

Cantaron. On y trouvait quelques

cabanons pour y faire pousser des légumes. Après la

Guerre, on y allait encore à pied chercher le lait chez

"Tante Honorine", une des rares fermes qui demeuraient

encore. D’abord jardin potager des moines, la colline

était surtout

consacrée à la culture de l’olivier à partir du XVIIe siècle. On y rencontre encore aujourd'hui de magnifiques

spécimens au milieu des villas. Jardin potager des

moines ? En effet, la Badia

était une

puissante abbaye, dépendance de l’Abbaye de Saint-Pons,

dont on peut voir encore la très belle église sur la

colline au-dessus de l’hôpital Pasteur. Nombre d’actes

notariés et d’allégeances aux Princes de Savoie dont

Nice dépendait l'attestent.

|

Peinture montrant l'abbaye de

Saint-Pons au XVIIe siècle

Observez bien... On devine la pyramide et ses

marches

en arrière-plan derrière la végétation... |

|

L’abbaye Saint-Pons est l'un des plus

anciens monastères de la Côte d'Azur avec l’abbaye des

îles de Lérins. Selon la tradition, la paroisse aurait

été construite sur le tombeau du martyr Saint-Pons. L'église est classée au titre des monuments

historiques depuis 1913.

|

La vallée du Paillon -

L'hôpital Sainte-Marie à droite et la pyramide |

|

La mystérieuse

pyramide était située sur la première collinette de

la montée de l'Abadie, au

confluent du Paillon et de la Banquière, le Paillon

de Saint-André. Avant d'être complètement détruite,

elle servait de carrière au début du XXe siècle. Des

camions venaient y extraire la roche pour la

construction des immeubles niçois. Cette destruction

programmée rappelle malheureusement celle du Trophée

d’Auguste à la Turbie, dont les blocs récupérés

servirent à l’édification de nombreuses maisons du

village.

La pyramide s'appelait "la pyramide du

Merindol". Le nom lui a été donné il y a un

millier d’années par le seigneur Rostaing, vicomte

de Nice, qui fit donation du territoire

saint-andréen et abadien à l’abbaye de Saint-Pons

en 999. Il se prénommait Miron et

son épouse Odile, d’où le nom de « merindol ».

Faut-il en déduire que la pyramide existait déjà à

cette époque, balayant l'hypothèse de restanques

construites au 19e siècle ?

Le site

de l'Abadie possède aussi un passé antique important. La

colline était en effet traversée par une voie dallée édifiée par les Romains.

De plus, un oppidum existe à son sommet. Cette voie

romaine qui reliait Cimiez aux Alpes passait par le

site de la pyramide. Cette voie est devenue aujourd’hui le Vieux chemin de

l’Abadie.

|

Sur la carte d'État Major 1820-1866,

à l'emplacement de la

pyramide (en jaune)

une forte surélévation

a été

notée avec un point culminant |

| D'autres curiosités

dans le secteur de Saint André |

La pyramide de

Falicon et sa grotte

Les alentours de Saint André de la Roche ne manque pas non plus d'intérêt puisqu'une autre

pyramide très proche existe, celle de

Falicon. La commune est située sur l'une

des collines qui surplombent Nice, entre Aspremont,

Saint André de la Roche et Tourrette-Levens, face

au Mont Chauve. A une altitude de 434 m, sur les

pentes du Mont Chauve, une petite pyramide très

dégradée excite les imaginations depuis 1920.

L'histoire débute en 1803 alors que l'ancien Comté de Nice est devenu un

département français. Un curieux personnage à la fois

poète et écrivain, passionné d'archéologie, se promène

sur le terroir de Falicon. Il s'agit de

Domenico

Rossetti, un italien en vacances.

Apprenant

l’existence à flanc de colline d’une mystérieuse

excavation d’où s’échappent le soir des chauves-souris

(ratapignata), il décide d’explorer l'aven. La faille

mène à une quinzaine de mètres de profondeur à une vaste

grotte garnie de stalactites et de stalagmites, et

une large colonne de calcite joint le sol au plafond.

Mieux encore, dans un coin de la grotte, une ouverture

au ras du sol donne accès à un puits vertical étroit qui

débouche plus bas dans une autre excavation, une faille

qui semble se prolonger dans les entrailles de la terre.

Le fond est aujourd'hui évalué à 44 m de l’entrée. L'avocat,

émerveillé par sa découverte, tient absolument à

l’officialiser et écrit un livre en prose et en vers

« La Grotta di Monte Calvo » qui sera édité à Turin

un an plus tard en

1804. |

La grotte de Falicon -

Gravure extraite du livre de Rossetti |

Et ce n'est pas

tout. L'entrée de la grotte des « Ratapignata » est

surmontée par une structure pyramidale

tronquée actuellement en fort mauvais état. Sa

forme pointue à l’origine ne devait pas excéder une

hauteur de dix mètres. Construite à la romaine à l'aide

de pierres liées par un mortier avec colmatage de

briquettes et de morceaux de tuile, la pyramide était

certainement recouverte jadis par un

enduit dont il reste çà et là quelques

vestiges.

Quelle est la date de cette pyramide ? Personne ne le sait, mais

une chose est sûre : dans son livre, Domenico

Rossetti en fait mention au travers d'une

gravure (ci-contre). On y voit l'auteur pointant

l'édifice sous sa forme d'origine. Pourtant, son récit

ne la mentionne pas. |

Domenico Rossetti |

|

Faut-il en déduire qu'il serait

l'artisan de l'édifice ? Rien ne le prouve,

mais il

est difficile d'imaginer que ce poète archéologue

ait pu se lancer dans une telle entreprise dans un

endroit aussi difficile d'accès... N'oublions pas

que sa découverte date de 1803 et

qu'il édita son livre en 1804. Le

mystère est donc entier.

Durant

un siècle, des ouvrages ne manqueront pas de mentionner le site

en décrivant tous les détails

de la salle principale la plus visitée.

Paradoxalement, rien n'est dit sur la curieuse

construction protégeant l'entrée du gouffre. En

1901, un

spéléologue, Jules Gavet, organise une exploration

de la grotte. Des croquis et des

mensurations sont produits. Par contre, aucun dessin ou

aucune photo ne montre la pyramide. Il faudra

attendre 1928 pour que l'étrange

structure retienne toute l'attention, reléguant le

gouffre au second plan. La pyramide de

Falicon garde décidement son mystère...

|

La pyramide de Falicon proche

de la pyramide de Nice |

La grotte de

Saint-André

Autre curiosité, la présence d'une grotte remarquable : la grotte

de Saint-André, une arche naturelle de 50 mètres

constituée par une perte du torrent de la Banquière.

Le pont naturel ainsi formé permet l'accès sud à la

carrière de Saint-André. Près de l'entrée amont de

la galerie, en rive gauche, une source délivre une

eau tiède à température constante entre 17°C et 18°C

qui est connue depuis le

XIXe siècle.

Lamartine lui dédiera même un poème...

|

La grotte de Saint André non

loin de la Pyramide de Nice |

La vallée du Paillon du temps

où la pyramide existait encore |

Finalement, peut-on résumer la pyramide à degrés de Nice

par un agencement de simples restanques provençales comme certains

l'affirment ?

Ce dossier montre combien il est difficile

de juger un fait d'Histoire

ou une curiosité

hypothétiquement archéologique sans en apprécier

tous

les contours, même improbables...

Qui aurait pu

imaginer que la colline basse d'Abadie à Nice avait été acheté en

1862 par la société civile

Sainte Marie, une communauté religieuse fondée par le Père Joseph Chiron,

un prêtre ermite lié à l'affaire de Rennes-le-Château et

codifié dans l'église Marie-Madeleine ? Qui

aurait pu croire que ce monumental escalier pyramidal détruit en

toute discrétion allait réveiller quelques consciences

et soulever bien des questions ?

Assurément, la pyramide de Nice demeure un mystère : qui l’a construite ?

Quand ? Pourquoi ? Selon certains, elle aurait été érigée avant

les invasions romaines, il y a plus de 2000 ans. On retrouve

en effet des pyramides de ce type au Proche

Orient, datées de trois ou quatre mille ans.

D'autres la font remonter aux Ligures, des Celtes de

l’Antiquité qui colonisaient la région niçoise. Et si

cette structure était la trace d'une civilisation

encore plus ancienne et méconnue ? Une civilisation

capable de tels ouvrages ? Nous voici devant une

véritable lacune historique que l'on aura beaucoup de

mal à combler.

Ce dossier

devait être publié, une manière de montrer et de

conserver la mémoire d'un lieu historique effacé à

jamais. Dans quelques décennies, les témoins

de sa présence auront aussi disparu et on ne saura plus

rien de ce monument incroyable. La pyramide deviendra alors une

légende liée à une autre, celle des deux Rennes...

Pyramide ? Structure

à degrés

? Ancienne

forteresse ? Vestige antique ?

Traces celtes ?

Anciennes terrasses de cultures ? Peu importe... Le fait est que ce

témoin du passé n'aurait jamais dû disparaître

sans un minimum d'étude et d'expertise. Mais voulait-on vraiment examiner

de près cette anomalie niçoise au risque de stopper net

un projet urbain d'envergure ?

|

Article du journal Nice-Matin

paru en 2017 |

|

|