|

|

Quelle curieuse excursion que celle

décrite par Elie Tisseyre dans sa note publiée au

bulletin annuel 1906 de la

S.E.SA. (Société d'Étude Scientifique de l'Aude), une note qui fut envoyée à tous les

membres.

Rappelons les faits : un

petit groupe de la

S.E.S.A. part en excursion le

25 juin 1905. Le but est, semble‑t‑il, de

prendre connaissance de l'environnement archéologique de

Rennes‑le‑Château. La visite est organisée depuis un point

de rendez‑vous situé à la gare de

Couiza et va durer

une journée.

Derrière le récit d'Elie Tisseyre

empreint d'une certaine nostalgie se cache un texte

curieux. Pourquoi ? Si on analyse son contenu, il est facile

de s'apercevoir de certaines incohérences dans les propos.

La description générale est futile et ressemble à une

rédaction scolaire écrite par un jeune écolier décrivant sa

journée à la campagne. Le style est en tout cas très éloigné

d'un rapport d'étude archéologique. Mais le plus curieux est

l'absence d'étonnement devant le site de Rennes‑le‑Château.

La découverte du village ne produit aucune réaction, aucune

surprise parmi les membres. Tout est normal, et seule la vue

exceptionnelle sur la petite colline "le Casteillas"

semble impressionner nos touristes archéologues. La Tour Magdala

devient ici "Une tour de construction récente"

et

l'église Marie Madeleine

est une paroisse classique avec "ses jolies peintures

fraîches et riantes". Pas un mot sur

Bérenger Saunière, le seigneur des lieux. Aucune

allusion sur ses mystérieux agissements. Pas une phrase sur

son

Domaine

extraordinaire qui fera l'attraction de tous les visiteurs.

Nous sommes en

1905, un an tout juste après la fin des travaux du

Domaine. Les constructions de Saunière respirent le neuf et

les jardins tirés à la règle sont du plus bel effet. Voilà

donc un sujet d'étonnement qu'Elie Tisseyre et ses

collègues auraient pu souligner, plutôt que de décrire le

nombre de tibias contenus dans l'ossuaire.

Tout serait donc normal

dans cette publication surréaliste ? Pas vraiment. En fait

le texte donne le ton et joue avec les contradictions. Car

le petit groupe va regarder de près certains détails et pas

n'importe lesquels. Pourquoi relever une dalle brisée en

deux que l'on comprend être la

stèle de la Marquise de Blanchefort ? Pourquoi ne

décrire que celle‑ci alors que les membres de la

famille se trouvent dans le petit cimetière où les

sépultures abondent ?

Mais il y a plus

étonnant, et ceci montre à quel point on doit lire mot à mot

ces quelques pages remplies d'enseignements.

|

Une visite au cimetière nous fait découvrir

dans un coin une large dalle, brisée dans son

milieu, où on peut lire une inscription gravée

très grossièrement. Cette dalle mesure 1m3o sur

0m65. |

|

|

Comment peut‑on croire à de telles incohérences puisque, associé

à cette dalle brisée en deux et qui a été mesurée avec

précision, on trouve plus loin quelques lignes avec un relevé

dessiné très précis.

Le moins que l'on puisse dire est que l'inscription gravée

soi‑disant

"très grossièrement" est particulièrement lisible,

suffisamment pour en proposer une copie parfaite.

Curieux aussi cette publication de la stèle émanant d'une équipe

d'archéologues qui ne décrit même pas la fracture de la pierre.

Et que dire de la célèbre

dalle de Blanchefort

qui

semble inexistante ? Elle ne devrait pourtant pas être très loin

? |

La stèle de Blanchefort

(Pierre tombale verticale)

Version de la S.E.SA 1906

|

|

Ceux qui ont

pratiqué les techniques de relevé archéologique savent qu'il

est extrêmement difficile de recopier un texte ou un dessin

en respectant toutes les proportions et les imperfections,

le tout sur un support fragmenté et irrégulier. Ce travail

demande souvent quelques heures et un outillage particulier,

ce qui est parfaitement incompatible avec le programme

minuté de cette excursion.

Or nous

savons aujourd'hui que le relevé de

la stèle

publié par

Gérard de Sède en

1967 dans "L'Or de Rennes" est d'une précision

remarquable. Ses nombreuses propriétés géométriques en sont

la preuve. Il est donc évident que ce dessin n'est pas la

copie exacte de la stèle, mais plutôt son modèle qui est

aussi un savant codage et qu'il faut relier à d'autres

indices...

La stèle

n'existerait donc pas ? Ce n'est pas simple. En fait,

l'authentique stèle de Blanchefort aurait disparu dans les

années 1905, et il faut relire les classiques et

redécouvrir certaines images pour créer le doute. Il existe

en effet deux photos importantes aujourd'hui oubliées. Elles

montrent la stèle ornée de l'épitaphe que nous connaissons

bien... |

|

Extrait des archives de

Pierre Plantard

(BNF)

Les crochets muraux sont

nettement visibles

|

Photo présumée de la stèle

(Extrait du livre de JP Deloux et

"RLC Capitale secrète" 1982

par J. Brétigny |

|

La première

photographie (à gauche) provient du dossier d'archive "Le

Cercle" de

Pierre Plantard déposé à la BNF. On y voit la stèle, brisée

en deux comme le décrit la note de la S.E.S.A. et maintenue par

des crochets muraux. L'épitaphe est légèrement visible et la

photographie est accompagnée d'un commentaire : |

| La dalle portant l'épitaphe

de Marie de Negri d'Ables, dame d'Hautpoul, était brisée en son

milieu. Elle gisait, abandonnée, dans un coin du cimetière. On

l'a soustraite, en la mettant à l'abri, aux dommages qu'elle

aurait encore pu subir. Qu'on en soit sûr, elle existe toujours.

Mais on ne la montre pas, car on préfère, et on a pour cela de

nombreuses raisons, ne point la livrer sans protection à la

curiosité des dévots de Rennes‑le‑Château.

La pierre tombale

Négri n'appartient pas à la commune de Rennes‑Le‑Château, ni à

la nation, mais à la Maison directe des Hautpoul de Rennes qui a

autorisé René Descadeillas à retirer cette dalle du cimetière en

1971.

Extrait "Le Cercle" de P.

Plantard |

|

Il faut ajouter à cette étrange

publication de la S.E.S.A. des erreurs grossières. Il y a par

exemple l'excursion du 25 juin qui s'est déroulée dans la

note le

24 juin. Il y a aussi ce trajet depuis la gare de

Couiza qui passe devant le château des Ducs de Joyeuse, alors

que la route en 1905 n'existait pas. Nous avons également

la visite de la Tour Magdala

qui n'était pas encore accessible en

juin 1905 du fait des planchers qui ne seront posés qu'en

1906.

Le panorama qui est décrit est

tout aussi fantaisiste puisqu'il est impossible de voir

Couiza ou le château en ruines de

Coustaussa

depuis la Tour Magdala. Même l'église Marie‑Madeleine

n'est pas épargnée avec cette

date de

1740 alors que sur le pilier droit du porche il

existe une autre date très évocatrice :

1646... |

|

Photo prise de la Tour Magdala en

1905. Les ruines de Coustaussa sont impossibles

à observer puisque situées complètement à gauche sur la

photo derrière le village

|

|

Il faut donc reconnaître

que ces excursionnistes pseudo archéologues, membres

scientifiques de l'Aude, accordaient bien peu d'importance à

un rapport publié dans un bulletin officiel de la région et

comportant autant d'énormités. Tous les bulletins annuels de

cette association scientifique seraient‑ils du même niveau

d'incompétence ?

En fait, il ne s'agit pas

d'incompétence, mais plutôt d'un plan très bien orchestré,

destiné à produire des éléments clés. Toutes ces erreurs

sont volontaires et cette excursion n'a certainement jamais

eu lieu telle qu'on veut nous la présenter. Le but de la

publication était tout simplement d'attirer l'attention sur

quelques détails importants comme l'église Marie‑Madeleine,

les roches tremblantes, et surtout la

stèle de Blanchefort

qui, on le sait aujourd'hui, est une pièce fondatrice de

l'énigme.

Voici donc l'extrait du Bulletin de la Société d'études

scientifiques de l'Aude t.XVII, année 1906... un tiré

à part très particulier...

|

|

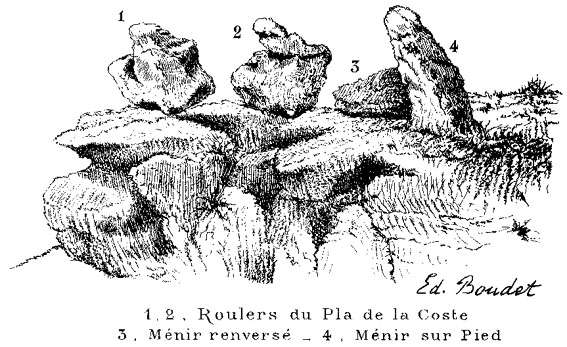

Allusion au livre de Boudet ?

Si on s'amuse à lister

tous les détails relevés dans la note, il est évident que

certains sont traités de façon disproportionnée par rapport

à d'autres. La stèle occupe sur ce point une place à part.

Mais le site des

Roulers près du "Pla de la côte" semble tout

aussi important.

Ceci nous ramène bien sûr

à "La Vraie Langue Celtique"

de Boudet

et

à l'une de ses illustrations.

|

|

Les Roulers (appelées aussi "roches

tremblantes") près de Rennes‑Les‑Bains

sont certainement un autre élément de repérage très

important (E. Tisseyre)

|

|

Illustration extraite de "La Vraie Langue

Celtique" par Boudet et son frère |

|

Propos de Franck Daffos (Extrait du forum)

L'original de cette communication

fut encarté (et donc ajouté) à la

va‑vite dans le bulletin de cette vénérable assemblée, au

dernier moment et avant son expédition à ses abonnés. Ceci

fait, le véritable instigateur de ce message :

Frère Jean

(Jean Jourde), quittait la

région à peine quelques jours plus tard pour ne plus y

revenir qu'au départ à la retraite de

Boudet en

1914 et faire nommer son successeur à la cure

de Rennes‑les‑Bains, l'abbé Rescanières, qu'il avait

formé.

Nous étions à l'automne

1906. Il venait d'assurer le règlement de la

toute dernière facture du

Domaine de

Saunière, et avait terminé les parchemins, concluant en

beauté avec cette communication le codage relatif à

certaines dalles qu'il avait prévu de mettre en place depuis

3 ans.

Mais chose curieuse, cet article fit

l'objet d'un tiré à part d'une dizaine de pages qui fut

édité à un grand nombre d'exemplaires, pour ne pas qu’il se

perde (???) et ce chez l'imprimeur

Bonnafous‑Thomas (le même qui imprima

la Vraie Langue Celtique de Boudet

20 ans

auparavant). Chose encore plus étonnante, ce tiré à part

n'émane pas de la S.E.S.A.

Le bulletin de la S.E.S.A.

était alors envoyé à trop peu d’exemplaires, mais permettait

d’amener une caution historique à cette stèle. C’est la

raison pour laquelle ces personnes ont, à leur frais, fait

faire un tiré à part indépendant du bulletin de la S.E.S.A. et ce comme par hasard

chez le même imprimeur qui avait imprimé à compte d’auteur

le livre de Boudet juste 20 ans auparavant. Il ne fallait

pas que cette

communication

se perde, ce qui aurait été le cas si elle n’était

restée que dans le bulletin annuel de 1909 de la SESA.

Personne ne serait jamais allé la chercher.

Gérard de Sède avait un exemplaire de ce tiré à part

qui faisait partie d’un « dossier »

qu’avait récupéré Pierre Plantard dans lequel se

trouvaient (entre autres) les parchemins, des explications

sur la VLC de

Boudet,

sur le

calvaire Vié et le

cimetière avec quelques tombes particulières de

Rennes‑les‑Bains, et des documents du XVIIe

siècle permettant de retrouver la cache de Rennes‑les‑Bains,

ceci grâce à deux tableaux de

Poussin

et

Téniers,

les Bergers d'Arcadie et

Saint Antoine et les 7 péchés capitaux, et un tableau

d'un artiste anonyme "le pape Célestin V".

|

|

|