|

|

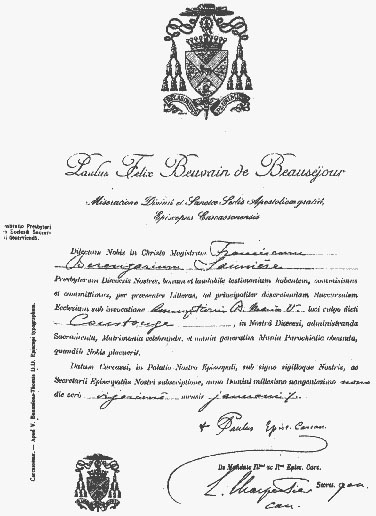

Mgr Paul‑Felix Beuvain

de Beauséjour

Né le 16 décembre 1839

Mort le 4 avril 1930

Évêque de Carcassonne de 1902 à 1930

Connu pour avoir été le

successeur de Mgr Billard, il fut celui qui commença

à s'intéresser de très près aux agissements étranges de

Bérenger Saunière. Les premiers différends entre ces deux

hommes d'Église se terminèrent dans un long procès‑fleuve

qui précipita Bérenger Saunière dans une déprime jusqu'à

la fin de sa vie.

Alors que Mgr Billard s'affiche comme un personnage ambigu,

complexe et plutôt en faveur de Saunière, Mgr de Beauséjour

est tout son contraire. Il représente une hiérarchie droite, brutale, ennemie de

Saunière et ne comprenant

rien à l'affaire des deux Rennes...

|

Mgr de Beauséjour

(1839‑1930)

|

|

Toute l'énigme est

émaillée de dualités qui n'en finissent pas de nous étonner.

Coïncidences ou facéties de l'histoire, l'affaire est

constamment entre le blanc et le noir (l'échiquier), entre

le curé d'en haut (Saunière) et le curé d'en bas (Boudet),

entre Rennes‑Le‑Château et Rennes‑les‑Bains, entre

la

Tour

Magdala en pierre et

la

Tour de l'Orangeraie en verre, entre

Mgr Billard complice obscur de Saunière et

Mgr de Beauséjour

son adversaire. Tout balance entre l'endroit et l'envers,

le pour et le contre, le vrai et le faux. Nous avons ici encore un exemple.

Après une vie luxurieuse et insouciante, voici le revers de la

médaille, une autre vie pleine d'amertume, de solitude et

d'accusations qui enfoncent un peu plus chaque jour Saunière dans la déprime.

Mgr de Beauséjour ne

compris certainement rien à cette affaire mystérieuse et il est

admis aujourd'hui que son implication fut surtout

juridique. Néanmoins, le procès qu'il déclencha est hautement

enrichissant lorsque l'on examine de près les longues

procédures et les nombreux échanges de lettres. Pour les détracteurs de l'affaire, il s'agit

simplement de la mise en lumière d'un immense trafic de messes, source de

la richesse soudaine du prêtre. Pour d'autres, ce n'est que de la poudre

aux yeux, car la vérité est ailleurs...

Derrière l'énigme se cache aussi une

fin de vie dont on parle peu. Saunière vécut en effet une

véritable descente aux enfers et un acharnement juridique

considérable. Jouait‑il un double jeu ? Certainement, mais

il le fit en toute bonne foi, persuadé qu'il agissait dans

une parfaite honnêteté vis à vis de ses donneurs d'ordre. Ce procès montre surtout qu'il

préserva jusqu'au bout un secret qu'il ne pouvait dévoiler à

une autorité juridique. Pourquoi ? Pour protéger qui et quoi ? Voici de vraies questions...

Enfin nous verrons que

cette dualité va jusqu'aux sépultures de

Mgr Billard

et Mgr de Beauséjour, où d'ailleurs une

surprise attendait les chercheurs depuis longtemps.

Je remercie

Christian

Doumergue ("L'affaire de Rennes‑Le‑Château" 2006)

et Franck Daffos ("L'affaire des carnets" 2008)

pour leurs recherches fructueuses

sans lesquelles ce

thème n'aurait pas pu être aussi complet.

|

|

Paul‑Félix Beuvain de Beauséjour

naquit à Vésoul (Haute‑Savoie) le 16 décembre 1839.

Son père Louis‑Ernst (1811‑1859) exerce la profession

d’avocat et sa mère Eugénie, née Fyard de Mercey

(1813‑1907), élève ses quatre enfants. Après des études à

Saint‑Sulpice, le futur évêque de Carcassonne est ordonné

prêtre le 6 janvier 1863 et débute comme professeur à la

« Catho ». C’est ainsi que l’on appelle l’Institution

Saint‑François‑Xavier de Besançon.

Son parcours se poursuit à

Vitrey en Haute‑Saône, où il devient curé entre

1874 et 1876.

Puis c'est comme doyen qu'il

occupe une cure à Luxeuil entre

1876 et 1887.

|

Mgr de Beauséjour |

|

De retour à Besançon,

il prend

ensuite une nouvelle responsabilité ecclésiastique en devenant

archiprêtre de sa cathédrale de

1887 à 1892. Et le

7 mars 1892, il devient vicaire général.

Or, sa

carrière va soudainement prendre un tournant inattendu. En

mai 1902, suite au décès de

Mgr Arsène Billard,

il est nommé évêque de Carcassonne, devenant ainsi le

responsable hiérarchique direct de Saunière. Cette date,

très importante pour notre curé de Rennes‑le‑Château,

va sonner non seulement le glas de sa vie fastueuse, mais

aussi le début d'un long tourment judiciaire.

Car la fortune du curé attire

inévitablement l'attention de ce nouvel évêque de Carcassonne et du nouveau pape

Pie X (1903 à 1914) qui

considère moins favorablement les activités exubérantes du prêtre.

Apprenant la vie de son curé de Rennes‑le‑Château,

Mgr de Beauséjour

reçoit donc la mission de ramener au bercail cette turbulente brebis.

Après une première enquête, il constate que ce qu'on lui avait rapporté est bien en

dessous de la vérité. La réaction est alors immédiate. Des comptes sont demandés au prêtre et

les réponses

vont être plutôt laconiques :

«

J'ai reçu de nombreux dons qui m'ont permis de réaliser

l'embellissement de l'église du village...

Mes donateurs souhaitent rester dans l'anonymat »

Mgr de Beauséjour insiste et demande des comptes précis,

mais l'attitude de

Saunière reste étrange. Il griffonne rapidement des comptes qu'il remet au

prélat et qui de toute évidence semblent truqués. Le plus incroyable est

que Bérenger Saunière ne minimise pas ses dépenses. Bien au contraire, au lieu de

faire croire qu'il n'avait pas d'argent, il met en évidence, au travers de ces

lignes comptables truquées qu'il en possède énormément.

Mgr de Beauséjour lui envoie ordre sur ordre et à chacun d'eux Saunière

répond par un regret ou une excuse de ne pouvoir y obéir. Après avoir vu ses

ordres et ses requêtes éludés pendant environ une année, l'évêque finira par le

prendre de front et lui demandera directement d'où provient sa fabuleuse fortune.

Saunière répondra que des legs lui avaient été faits personnellement et que

c'était à lui seul de décider comment il dépenserait cet argent. Inutile de dire

que l'évêque ne sera ni satisfait ni impressionné par cette réponse et cette

attitude désinvolte.

Il n'en fallait

pas plus pour courroucer un peu plus l'évêque de

Carcassonne et ce successorat n'est décidément pas

dans l'intérêt de

Bérenger Saunière. Devant l'attitude insolente du prêtre, il attente un

procès pour trafic de messes, mais qui n'est qu'un

prétexte pour y voir plus claire dans cette affaire bien

brumeuse.

Mgr de Beauséjour confira même en particulier :

"... cette accusation de trafic de messes est

illusoire

et elle n'a aucun intérêt..."

La remarque est très claire. Mgr de Beauséjour suspecte autre chose. Ce trafic de messes n'est certainement

qu'une illusion, qu'un rideau de fumée pour cacher un autre

trafic. Quoi qu'il en soit,

Bérenger Saunière ne cède pas et tient tête à sa hiérarchie

jusqu'au bout.

L'évêque, las de ces longues années de procès, demande

pourtant une dernière

fois à Bérenger Saunière des explications. Et une nouvelle

fois, Bérenger Saunière refuse.

Devant cette réaction, les

autorités de l'Église prennent la décision de suspendre

Bérenger Saunière de ses fonctions sacerdotales. Saunière se

retrouve seul face à une hiérarchie implacable. Cette

suspension modifiera

son attitude et le fera entrer dans une profonde

déprime qui lui sera fatale. |

|

Mgr de Beauséjour

veut comprendre l'énigme

Saunière

|

|

La vie de Bérenger

Saunière pourrait se résumer en trois étapes distinctes :

une première période pleine de découvertes et de mystères, une

seconde luxueuse, mondaine et insouciante, enfin une

troisième période sombre, dépressive, nettement moins faste, et surtout assortie d'un procès qui dura plus de

10 ans.

Tout commence

quatre ans après la nomination

de

Mgr de Beauséjour,

le 19 novembre 1906,

une date à laquelle il

visite Rennes‑le‑Château. À cette époque, le Domaine est terminé, flambant neuf.

Les jardins sont luxuriants et l'eau coule dans les fontaines.

La Villa Béthanie s'impose entre une

église Marie‑Madeleine neuve et

flamboyante, et le château de Hautpoul en ruine. Le

Domaine est une véritable oasis au milieu d'un

Haut‑Razès aride et où une tour néogothique étrange

nommée Magdala surplombe la vallée. |

|

Le Domaine de Saunière en 1904 |

|

Et

l'histoire montre que sa réaction est complètement à l'opposé

de celle de Mgr Billard lorsqu'il vint visiter l'église

fraîchement terminée le 6 juin

1897. La vision de ces jardins

idylliques et de ces constructions énigmatiques laisse l'évêque

de Carcassonne dans une consternation totale. Vient s'ajouter à

ceci un mécontentement de la population

de Rennes‑le‑Château qui n'a pas oublié la vie insolite de leur

curé. Rappelons‑nous ; Saunière commença sa cure par un sermon franchement anti

républicain, puis ce fut les coups de pioche la nuit dans le

petit cimetière, puis un incendie dans le village que

Saunière refusa d'éteindre en interdisant l'accès à son réservoir

d'eau sous le reposoir. Tous ces faits dérangeants appartenant

à un prêtre bâtisseur de

l'étrange firent naître chez les villageois une

certaine incompréhension. Enfin, il y a toutes ces

demandes de messes adressées par

différents diocèses de France...

Que peut bien conclure

Mgr de Beauséjour ? Par quel truchement

Saunière est‑il parvenu à monter tout un réseau de trafic de messes ?

Pourquoi et pour quelle finalité ? Et surtout, pourquoi son

prédécesseur, Mgr Billard, ferma‑t‑il les yeux ?

Les questions se

bousculent et hantent le prélat dès

1906. Il faut prendre une

décision, agir pour le bien de l'Église, pour la paix du village et des paroissiens.

|

|

15 janvier 1909 ‑ Saunière est nommé à Coustouge

L'année

1909 représentera

pour l'abbé une réelle rupture. C'est la charnière entre un passé

heureux, insouciant et une nouvelle période austère et pénible. C'est ainsi que le

15

janvier 1909, une nouvelle

affectation tombe dans les mains du curé de Rennes :

Coustouge près de Dourdan. La lettre

est signée par son responsable ecclésiastique et l'ordre laisse

une semaine à Saunière pour se préparer avant son exécution.

Il est clair que Mgr de Beauséjour cherche par tous les moyens à

détacher Saunière de son environnement. La réponse à son évêque

sera cinglante :

|

« Monseigneur, j'ai lu votre lettre avec le plus extrême respect et j'ai pris

connaissance des intentions dont vous voulez bien me faire part.

Mais, si notre religion nous commande de considérer avant tout nos intérêts

spirituels, et si ceux‑ci sont assurément là‑haut, elle ne nous ordonne pas de négliger nos intérêts

matériels qui sont ici bas.

Et les miens sont à Rennes et non ailleurs.

Je vous

le déclare, Monseigneur avec toute la fermeté d'un fils respectueux, non

Monseigneur je ne

m'en irais jamais »

|

Mgr de Beauséjour qui

connaît mal cet homme plein de tempérament ne fait qu'enfoncer une

porte ouverte. Et Saunière, persuadé d'être incompris, va immédiatement

entrer dans une farouche résistance et entamer une lutte judiciaire qui durera une décennie... |

|

La lettre de nomination pour

Coustouge

|

Le titre de nomination à Coustouge

|

|

Saunière confiera d'ailleurs dans son

journal :

« Les mesures exceptionnellement

rigoureuses,

qui sans aucun avertissement m’ont frappées au début

de l’année,

m’ont tellement troublées. Bouleversé, effrayé…

» |

Coïncidence ou non, il se

trouve qu'un autre curé décéda étrangement quelques jours

avant cette mutation. Le plus connu

reste bien sûr

Antoine Gélis

du fait de la brutalité de son assassinat. Or, il

existe un autre prêtre dont on ne parle jamais et qui décéda le

9 janvier 1909 :

l'abbé Gaudissard. Il fut curé

d'Antugnac

à partir du

1er

janvier 1897 et le successeur de Saunière avant que ce dernier ne soit

muté à Rennes‑le‑Château. L'abbé Gaudissard disparut jeune à

l'âge de 49 ans et on sait très peu de choses sur les circonstances exactes

de son décès. On peut en tout cas s'étonner non

seulement de cette coïncidence, mais aussi du délai d'une

semaine laissé à Saunière pour déménager et quitter

définitivement sa colline. Pourquoi tant de hâte ?

|

|

Le maire s'en mêle...

Alors qu'à son arrivée à Rennes‑le‑Château, Bérenger Saunière était en opposition

radicale avec la mairie, les opinions évoluent. Le jeune curé n'est plus vu

comme un fervent politique royaliste et opportuniste, mais comme un prêtre

enfant du pays, victime d'acharnement. Saunière recevra d'ailleurs plusieurs

lettres de soutien et d'incompréhension de ses amis prêtres.

Devant

cet acharnement ecclésiastique, la conséquence est

rapide. Le

maire de Rennes‑le‑Château, M. Rougé qui ne l'entend pas de

cette oreille, prend sa plume et n'hésite pas à écrire à l'évêché pour faire part du

mécontentement des habitants du village à propos de cette nomination. Voici la lettre

qu'il

écrivit le 6 février

tout aussi savoureuse que virulente :

|

|

Le Maire de Rennes‑le‑Château à Monsieur l'Évêque à

Carcassonne.

Monsieur,

En réponse à votre lettre du 31 janvier dernier, j'ai

l'honneur de vous faire savoir que je regrette le

maintien de la décision prise à l'égard de M. l'abbé

Saunière. En ne donnant pas à la démarche que le Conseil

municipal de Rennes‑le‑Château a faite auprès de vous,

les suites que nous vous demandions vous et votre

Conseil avez été mal inspirés. Nous n'obtenons pas

satisfaction ; tant pis ! Tant pis aussi que vous ayez

retiré à M. Saunière ses pouvoirs. Quant à l'attitude de

la population vis à vis de M. le curé d'Espéraza et du

successeur de M. Saunière, elle sera tout à fait simple : l'Église désertée et les cérémonies religieuses

remplacées par les cérémonies civiles. Vous voyez,

Monsieur l'Évêque, que vous n'aurez pas à vous armer

contre nous des foudres de l'Eglise. Quant au

presbytère, il est loué pour une durée de cinq ans, à

partir du 1er janvier 1907 à l'abbé Saunière. Mais je

dois vous faire connaître qu'après l'expiration du bail

et même actuellement, s'il devenait libre par suite du

départ du locataire actuel, le Conseil municipal se

refuse formellement à passer un nouveau bail avec

le desservant que vous nous enverrez.

Je vous prie, Monsieur l'Evêque, d'agréer l'assurance de

ma considération très distinguée.

Rennes‑le‑Château, le 6 février 1909

Le Maire |

|

Une anecdote amusante raconte que

le maire n'hésita pas à signer un bail de location du presbytère

à Bérenger Saunière de 5 ans, et ce à

partir du 1er janvier 1907, empêchant ainsi tout logement à un futur

prêtre.

C'est ainsi que le

9 février 1909,

le successeur de Saunière,

l'abbé Henri Marty,

Aumônier des Orphelins à Espéraza, devra se loger à Carderonne et

donc sera contraint de monter à

pied à Rennes les jours de messe.

Ce n'est que le 4 juillet 1909 que l'abbé Marty s'installera à

Rennes‑le‑Château. Les deux hommes d'Église ne s'entendront

guère, Marty apparaissant sans doute à Saunière comme un concurrent à la solde de la

hiérarchie. |

|

28 janvier 1909 ‑ Saunière donne sa

démission

Saunière visitera tout de même

Coustouge, sans doute pour démontrer sa bonne foi,

mais son plan est

ailleurs. Après avoir consulté quelques prêtres des paroisses environnantes

qui le soutiennent comme l'abbé Rouanet de Bages‑les‑Flots, Saunière

envoie sa démission le 28 janvier 1909,

soit 14 jours après la

missive.

Ce choix dut être difficile, car il

n'avait que deux options : accepter la mutation ou démissionner en considérant

qu'il pourrait être financièrement indépendant jusqu'à la fin de ses jours.

La démission s'imposera à lui, son projet étant très simple : rester à

Rennes‑le‑Château à tout prix. Considérait‑il que sa vie

était là ? Certainement. Voulait‑il continuer cette existence insolite ?

Sans aucun doute. Avait‑il des revenus suffisants ? Il faut croire que oui. Il répondra en ces termes :

|

Monseigneur,

En présence de la décision maintenue de Votre

Grandeur au sujet de mon départ de Rennes, il me

reste un parti à prendre suggéré d'ailleurs par

Votre Grandeur elle‑même alors que vous avez dit

aux représentants de la commune en parlant de

moi : "Qu'il prenne sa retraite". C'est pourquoi

vous voudrez bien agréer ma démission et ne plus

me compter à partir du 1er février au nombre des

prêtres de votre diocèse qui exercent le saint

ministère..." |

|

|

Des prêtres réagissent de façon étrange

Si nous savons que

l'abbé Rouanet

encouragea Saunière à entrer en résistance, c'est qu'une lettre datée du

22 janvier 1909 fut retrouvée indiquant à

son ami Bérenger qu'il avait

craint pour lui dans le passé et qu'à présent il ne comprenait pas ce nouvel

acharnement. À quelle affaire

l'abbé Rouanet faisait‑il allusion ? Son

conseil est en tout cas sans équivoque : démissionner, car l'évêché ne céderait

pas...

Serait‑ce tout ? Non, car d'autres

courriers possèdent ce même ton étrange comme celui du

23 janvier de

l'abbé Gazel,

curé de Floure, et qui écrivit en parlant de l'évêque :

" Le temps passé lui reviendrait‑il à

la mémoire ? "

Un peu plus tard, le 1er

février, ce même prêtre écrivait à Saunière :

" Si les prêtres qui reçoivent un

secours de la Caisse sont un peu forcés d'accepter ses volontés [de

l'évêque], il n'en est pas de même pour toi.

Tu as tes coudées franches... "

Ces courriers laissent entrevoir derrière Saunière des manipulations et des connivences

restées longtemps secrètes et qui étaient en train de remonter à la surface grâce à

Mgr de

Beauséjour.

|

|

D'autres

accusations...

En

décembre 1909,

Saunière reçoit à nouveau une lettre l'accusant de recevoir des

commandes de messe alors que cela lui est scrupuleusement

interdit. Or, en 1910, l'existence d'autres factures

prouve que l'abbé continuait tranquillement son rythme de

vie. Des commandes d'alcool, de Porto et de digestifs continuent à

arriver. On note également l'achat d'un service de faïence et

même d'un buste à son effigie chez le statuaire Monna. Saunière

dispose visiblement encore de quelques revers de fortune.

Voici deux courriers très

significatifs que reçut Saunière en

décembre 1909

et provenant du Vicaire général :

Évêché de Carcassonne, le 18 Décembre 1909

Monsieur l'abbé Saunière,

La supérieure de l'Hôpital St

Joseph, rue Pierre‑Larousse n. 7 à Paris, a écrit à

Monseigneur, pour lui demander, si elle pouvait vous

envoyer des honoraires de Messe, en toute sûreté de

conscience. Vous devinez la réponse qui lui a été

faite :

"Gardez‑vous bien de continuer à faire de pareils envois ; parce

que nous n'avons aucune confiance de la manière dont ce Prêtre

acquitte les intentions de Messes, qu'il se procure partout où

il peut."

Monseigneur constate avec peine, que vous continuez à demander

des honoraires de Messes en dehors du Diocèse. Et cependant vous

aviez promis et protesté que désormais vous n'en demanderiez

jamais plus qu'à lui seul, personnellement.Voilà comment vous tenez votre promesse. Sa Grandeur se demande, si sa conscience ne lui fait pas un

devoir de prendre des mesures efficaces pour faire cesser, une

manière d'agir si déplorable.

Je vous offre mes sincères salutations.

H. Rodière

|

Et quelques jours plus tard, un second

courrier :

Évêché de Carcassonne

Carcassonne, le 22 Décembre 1909

Monsieur l'abbé Saunière,

Vous affirmez, que depuis la promesse que vous avez faite à Mgr

vous n'avez plus demandé des honoraires de Messes à la

Supérieure de l'Hôpital St Joseph, à Paris. Or voici ce qu'elle

nous écrit, à la date de 28 octobre dernier... "Pendant qu'il

était encore à Rennes‑le‑Château, comme Curé, Mr l'abbé Saunière

s'était adressé à moi, sans me connaître (il avait eu mon

adresse par quelqu'un), pour me demander si je pourrais lui

procurer quelques honoraires de Messes... Il m'a écrit

dernièrement qu'il était maintenant Prêtre en retraite, restant

dans son ancienne Paroisse, et qu'il pourrait toujours acquitter

les Messes, qu'on lui enverrait. Comme je n'ai pas l'avantage de

le connaître, je vous serai reconnaissante de me dire, si on

peut en conscience, lui envoyer des honoraires de Messes. "

Voilà, deux affirmations, évidemment contradictoires.

Monseigneur vous sera reconnaissant, si vous voulez bien lui

dire, qu'elle est celle, qui est conforme à la vérité.

Recevez Monsieur l'abbé Saunière, mes sincères salutations.

H. Rodiére

|

C'est à partir

de mai 1910 qu'une longue et pénible affaire va commencer puis déstabiliser

Saunière. Le procès durera près de huit ans et il ne sera clos que le jour de

sa mort, du moins pour l'autorité diocésaine... |

27 mai 1910 ‑

Citation à comparaître

Mgr de Beauséjour change alors de

stratégie et accuse Saunière de se faire payer pour dire les messes. L'accusation

ne tient pas et est peu crédible. Un rapide calcul montre qu'il aurait dû dire une messe pour chaque habitant du village

24h sur 24h et 365 jours par an pendant mille ans pour obtenir une somme qui n'aurait

représenté qu'une infime partie de sa fortune. Ces accusations montrent

cependant jusqu'où l'Église était prête à aller.

En fait, il faut comprendre que sa hiérarchie directe

était dans l'incapacité de comprendre comment, sans

trafic et avec uniquement 75 francs‑or par mois, Saunière

peut‑il poursuivre sa vie insouciante.

L'affaire ne pouvait en

rester là et le 27

mai 1910,

Mgr de Beauséjour

saisit le tribunal de l'Officialité pour traduire Bérenger

Saunière et lui interdire les demandes d'intentions de messes hors du diocèse. Le vicaire général,

G. Cantegril et le commis à la Cour, M. Charpentier, vont ainsi amener Saunière à

comparaître devant le tribunal ecclésiastique. Il doit faire

connaître son avocat avant le 12 juillet 1910, car sa

convocation est le samedi 16 juillet

au matin. L'officialité du diocèse de

Carcassonne adresse à Saunière une citation à

comparaître : |

|

Je soussigné S.

Pennavaire,

promoteur de l'officialité du diocèse de Carcassonne :

Considérant que Monsieur l'Evêque avait à plusieurs

reprises ordonné à Monsieur l'abbé Saunière de ne plus

avoir à demander des intentions de messes à qui que ce

soit en dehors du diocèse ;

Considérant que Monsieur Saunière avait bien promis de s'en tenir

scrupuleusement aux ordres de sa Grandeur ;

Considérant qu'en fait M. Saunière a continué malgré tout à agir à

l'encontre des ordres reçus et des promesses faites à

l'honneur de prier Monsieur l'Official de vouloir bien

traduire Monsieur Saunière devant le tribunal de

l'officialité.

Signé Pennavayre, promoteur

|

Mgr de Beauséjour veut un

procès |

|

|

16 juillet 1910 ‑ Procès pour trafic de

messes

En réalité, l'accusation porte sur trois points :

1) Trafic de messes

2) Refus de fournir des détails et des justificatifs de ses

comptes à sa hiérarchie

3) Poursuite des

demandes de messes malgré l’interdiction de l’évêché.

Malgré les conseils de

son ami Rouanet, il refusera de s'y rendre, prétextant des ennuis de santé.

Et encore une fois, il anticipera puisque le

15 juillet,

il envoie ce courrier : |

Rennes‑le‑Château, le 15 juillet 1910

Monseigneur

Comme j'ai eu l'honneur de le dire à Votre Grandeur

dernièrement, ainsi qu'à Monsieur le Vicaire général, pour les

motifs que je vous ai exposés, je ne viendrai point demain

samedi, 16 courant, devant le tribunal de l'Official, non pas

que je ne le veuille point, mais parce que je ne le puis. Pour

paraître devant mes juges avec quelque chance de succès, comme

m'y invite la citation du 7 juillet, il me faudrait d'abord être

autorisé à faire connaître les noms des personnes qui m'ont

donné les fonds nécessaires à mes divers travaux, or cette

autorisation je ne l'ai point.

Il me faudrait ensuite le courage et l'énergie

nécessaire, la présence d'esprit, le sang froid et

surtout la facilité de m'exprimer et je ne possède

absolument rien de tout cela. ‑ Je sais bien ce que

vous allez me dire :

pourquoi ne pas prendre un avocat pour me représenter ? Oui tout

cela est fort bien, mais qui choisir ne connaissant, parmi le

clergé aucun membre apte à ma défense ? Et puis cet avocat en

supposant que j'eusse réussi à en trouver un susceptible d'être

agréé par le tribunal, vous aurait‑il appris autre chose que ce

que vous savez déjà ? Non. Enfin, comme je vous l'ai encore dit,

les fortes émotions, avec mon naturel impressionnable, étant

excessivement contraires et nuisibles à mon état de santé,

d'après les conseils et les ordres de mon médecin, je dois à

tout prix les éviter, si je ne veux pas m'exposer aux pires

catastrophes. Et maintenant quant à la question des honoraires

de messes, laissez‑moi vous redire, Monseigneur, que depuis

votre défense, je n'en ai plus demandé, bien que certaines

pièces de mon dossier semblent prouver le contraire et que ma

conscience n'est pas aussi coupable que ce que vous paraissez

croire. Avant de clore ces quelques lignes que j'ai cru bon de

vous adresser, je demande à Dieu de pardonner à mes ennemis et à

tous ceux qui ont cherché à me nuire et à me faire du mal, et je

le prie, en même temps de m'accorder la force nécessaire pour

faire sa sainte volonté et accepter en esprit de pénitence, ma

condamnation quelle qu'elle soit.

Daignez agréer, etc ..

B. Saunière

P‑S‑ La maison que j'ai construite avec toutes ses dépendances,

comme semble l'insinuer un passage de la citation, n'a pas été

édifiée pour m'enrichir et pour y couler mes jours dans le luxe

et la mollesse, ma pensée, Monseigneur, comme il y a quelques

années j'ai eu l'honneur de vous le communiquer, était de vous

l'offrir pour une maison de retraite en faveur des prêtres âgés

et infirmes ‑ habitation confortable ‑ chapelle, bibliothèque,

promenade, jardin, terrasses, bon air, splendide panorama, rien

n'aurait manqué aux pauvres vieux, pas même une place réservée

dans le cimetière de la paroisse. Je persiste toujours dans mon idée première, bien que le ciel

semble aujourd'hui se mettre en travers de mes projets et ne pas

vouloir les agréer. |

|

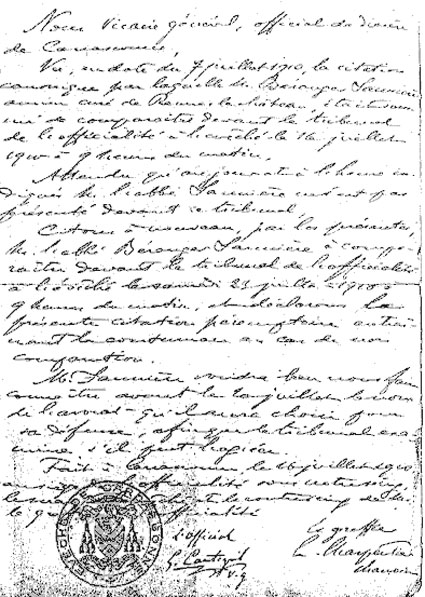

L'administration judiciaire reste en marche et une nouvelle date

est proposée au prêtre : le 23 juillet au matin.

Or, toujours conseillé par

son entourage, et voyant que l'autorité judiciaire ne faiblit

pas, Saunière va anticiper le déroulement.

Le

20 juillet, il écrit

à son évêque que l'abbé Molinier, doyen d'Azille, sera son avocat ainsi que

Maître Mis, avocat à Limoux. Il demande également 8 jours

supplémentaires

afin de préparer sa défense. N'ayant pas de réponse de

l'évêché, il

renvoie une lettre le 22 juillet.

Saunière ne se rendra pas

non plus à la seconde convocation, et le

23 juillet

une

première condamnation tombe. Il la reçoit le

29 juillet

avec l'annonce d'une "Suspense a

divinis" pour une durée d'un mois. Saunière est

désemparé, car un premier jugement est tombé sans qu'il est pu se

faire représenter par son avocat. |

Nouvelle convocation de Saunière

le 23 juillet 1910 |

Jugement contre Bérenger Saunière défaillant.

Nous Official du Diocèse de Carcassonne, au nom de la Sainte

Trinité et n'ayant en vue que la gloire de Dieu et le bien de

l'Église.

Attendu que M. l'abbé Bérenger Saunière cité péremptoirement à

comparaître à ce jour devant notre tribunal a fait défaut et a

été déclaré contumace ;

Ouï l'acte d'accusation de M. le promoteur reprochant à M.

l'abbé Saunière le trafic des messes, la désobéissance à son

évêque et des dépenses exagérées et non justifiées auxquelles

semblent avoir été consacrés les honoraires des messes non

acquittées.

Après avoir pris l'avis de messieurs les assesseurs, jugeant par

défaut,

Condamnons M. l'abbé Bérenger Saunière à une suspense a divinis

pour le diocèse de Carcassonne d'une durée d'un mois.

De la sentence qui va vous être faite, je mets un délai de 15

jours pour la rendre exécutoire.

Votre tout dévoué en N.S

G.Cantagril v.g

|

|

Saunière demande alors le "Restitutio

in integrum"

(annulation du jugement) qu'il obtient, et il est de nouveau

cité à comparaître le 23 août 1910. |

|

Changement d'avocat

Devant

l'acharnement de sa hiérarchie et de son évêque

Mgr de Beauséjour,

Saunière s'enfonce dans la déprime. Il est clair qu'il ne peut

plus compter sur ses revenus et envisage même la vente de son

Domaine. Mais l'homme est un battant, et il fait remplacer

Maître Mis

par un avocat ecclésiastique, ce qui est en soi une idée de

génie : l'abbé Huguet.

Recommandé et conseillé

par son ami l'abbé Grassaud, le recrutement d'un avocat

spécialisé dans les affaires de l'église va rendre la tâche de

l'évêché plus difficile.

Surtout,

l'abbé Huguet est une personnalité très forte

et très combative. Il écrit dans

plusieurs journaux catholiques et son ton est souvent acéré et

contestataire. |

L'abbé Huguet, avocat

(photo P. Jarnac © Pégase) |

|

Son parcourt

est aussi exceptionnel : Docteur en théologie et droit canonique, postulateur de la cause de Pellevoisin devant le Saint‑Office,

chanoine, curé d'Espiens par Nérac dans

le Lot‑et‑Garonne, ancien professeur de l'université de Paris. Il est

aussi l'auteur de

deux thèses et participe à des congrès très réputés. Spécialisé

dans le culte marial, il dirige la formation des prêtres et ses

relations montent très haut dans la hiérarchie catholique. Il

voyage également beaucoup, surtout à Rome. Il pratique la

médecine parallèle et conseillera Saunière à de nombreuses

occasions. Enfin, et c'est peut‑être le point le plus important,

il fit ses études au séminaire de Saint‑Sulpice. Tiens ?

Un saint‑sulpicien, une coïncidence de plus...

A‑t‑il connu Jean Jourde ?

Saunière et Huguet vont alors nouer une certaine complicité. Il

est vrai que l'abbé Huguet profite des bons repas du prêtre et

de ses alcools...

Saunière est maintenant assisté d'un avocat

confirmé

et ce dernier va utiliser la lenteur administrative pour prendre

connaissance du dossier déjà bien chargé et surtout plutôt

mystérieux. Mgr de Beauséjour

accepte finalement que le procès soit repris

et convoque Saunière le 23 août. Or, ce sont les vacances et le procès est reporté au

15 octobre 1910.

Le

5 octobre 1910, l'abbé Huguet demande

à Saunière de lui fournir tous les renseignements qui pourraient

aider à rédiger un mémoire : |

|

" Afin de bien établir la situation, je désirerais

savoir le nombre de messes que vous avez confié à des

confrères, peu importent les reçus, donnez‑moi seulement

les noms et les chiffres approximatifs... " |

|

Saunière va

alors fournir des explications à son avocat, mais elles seront

largement insuffisantes. Selon sa version, depuis

1885, il

se serait associé à d'autres curés de campagne pour demander de

l'aide à des communautés religieuses. Ces dernières auraient

répondu en grand nombre. Pour lui, il n'aurait s'agit que

d'une aide ne mettant en aucune façon ces agissements dans

l'illégalité et œuvrant pour le bien de l'Église. Mais

malgré les interdictions de l'évêché, il continuera. Surtout,

il va affirmer que cet argent récolté n'a pas servi à la

construction du Domaine. Car Saunière base sa défense sur trois

sources de revenus : son salaire de prêtre, ses économies, et des

dons forts généreux...

Néanmoins, personne n'est dupe, et sûrement pas

son avocat. Comment imaginer construire tout un Domaine avec des

économies et quelques dons, même bien pesés. Alors ? Que croire ?

Qui croire ?

Depuis le

début de ce procès, Saunière nage en plein paradoxe et les

contradictions s'accumulent. Il avoue avoir participé à un

trafic de messes, mais la somme reçue est dérisoire. Il avoue recevoir

des dons, mais qui ne participèrent pas à la construction du

Domaine. Il donne même un montant pour ces dons,

71 600 francs‑or, mais il doublera ce nombre plus tard. Pourtant, l'homme est

rigoureux et méthodique. Il a noté toutes ses dépenses dans des

carnets que l'on retrouvera bien plus tard. Il

affirme à son avocat ne posséder aucune trace comptable, aucune

facture des travaux, aucune trace des demandes de messes. Or, nous

savons aujourd'hui que tout ceci est faux puisque nous

connaissons ses carnets et ses cahiers de messes qu'il tenait

scrupuleusement à jour.

Un trafic de messes existait réellement

et il était de grande ampleur. Mais alors, pourquoi autant de prêtres et des communautés

religieuses choisir d'envoyer des mandats à un unique petit curé

de campagne ? |

|

15 octobre 1910 ‑ Un second procès

Un nouveau procès a finalement lieu en

octobre 1910

et les accusations sont les suivantes : trafic de messes, dépenses

exagérées et non justifiées, désobéissance formelle à Mgr

de Beauséjour. Saunière n'est toujours pas présent et c'est

Huguet qui le représente.

Le jugement est rendu le 5 novembre 1910

et une réponse est donnée pour chaque accusation :

1.

Pour la désobéissance, Saunière est condamné à se rendre dans

une maison de retraite sacerdotale ou dans un monastère de son

choix pour y faire les exercices spirituels d'une durée de dix

jours et dans un délai de maximum 2 mois.

2.

Pour le trafic de messes, le tribunal n'a pas été

"suffisamment et juridiquement convaincu qu'il y ait eu trafic des

honoraires de messes".

3.

Pour les dépenses excessives, Saunière est condamné à

communiquer ses comptes précis à son évêque dans un délai

maximum d'un

mois.

Le 17 novembre 1910, le

curé de Couiza notifie à Saunière la sentence, et ce dernier

dispose de 10 jours pour faire appel, ce qu'il fait le

30 novembre, mais trop tard. La sentence est malgré

tout légère et l'accusation la plus grave retenue, puisque

prouvée par Mgr de Beauséjour, est la désobéissance.

Saunière doit donc communiquer ses

comptes sous peine d'y être contraint par une autre décision de

justice.

|

|

Le

30 décembre 1910, l'évêché menace le prêtre de

censure et en janvier 1911, Huguet décide de porter

l'affaire à Rome devant la Sacrée Congrégation du Concile. Sa stratégie de défense est de montrer au

Pape

le calvaire que subit Saunière depuis le début du procès et

l'acharnement de son évêque. Il

plaide début février 1911, mais

malheureusement rien n'y fait et la hiérarchie reste sourde et intransigeante, réclamant

des comptes précis pour mieux étayer son accusation.

Le

9

mars 1911,

G. Cantegril de la Cour de Carcassonne, reçoit

de

Saunière un certificat médical du docteur Roché, déclarant que la

santé de l’abbé ne lui permettrait pas d’entreprendre la retraite à laquelle il

a est condamné pour les charges 1. et 3.

|

Finalement, Saunière cède, et le 13 mars 1911, il envoie au Vicaire Général

Jean Saglio

qui dirige maintenant la commission d'enquête, un dossier de 61 pages contenant plusieurs dizaines de

justificatifs et propose de faire sa retraite dans le grand

séminaire de Carcassonne comme lui conseille son avocat.

Parallèlement à ce geste, il déclare également qu'il ne

pourra fournir les reçus et les certificats

d'enregistrement d’hypothèques de ses propriétés,

prétextant qu’il les a égarés, fait incroyable pour un

homme aussi méticuleux que Saunière...

L'analyse par la commission d'enquête de ces papiers permit de

justifier environ

36 000 francs‑or ce qui est dérisoire. Encore une fois,

Saunière tire un rideau de fumée. Surtout, des

contradictions existent avec les pièces fournies à l'époque par

Maître

Mis. Et que dire des

200 000 francs‑or que l'abbé

reconnut avoir dépensé ? Où est passé la différence ?

Quelle est son origine exacte ? |

Jean Saglio

Vicaire général |

Une peu de calcul et du bon sens :

Supposons que Saunière pratiquait le trafic de messes entre

1890 et 1902 soit 12 ans et que l'on admette qu'il

promettait 3 messes par jour (ce qui est déjà excessif), nous

avons :

12 ans x 365 jours x 3 messes =

13140 messes

sur 12 ans

Si une messe représente 1,50

francs‑or le gain est alors de :

13140 x 1,5 =

19 710 francs‑or

Le principe de trafic de

messe est donc un faux problème, car comment expliquer l'écart

avec les 200 000 francs‑or que Saunière déclara avoir dépensé ?

D'autant que l'estimation actuelle des dépenses s'approche

plutôt de 600 000 francs‑or entre 1887 et 1917, date de sa

disparition... |

|

En clair, le

tribunal veut non seulement comprendre où a été dépensé la somme de

200 000 francs‑or, mais surtout qu'elle est sont origine ? Or Saunière pour sa

défense ne peut prouver sa version, car d'après lui, il aurait jeté les

justificatifs de plus de deux ans (aujourd'hui, ce cas aurait été réglé par

une commission rogatoire ordonnant une perquisition).

Malgré

cela Saunière

essayera de justifier l'origine en dressant une liste à la Prévert : fonds

de caisse soumise à la générosité des visiteurs de Rennes‑le‑Château et ses

visites guidées, la vente de meubles, une loterie en 1887, la générosité de

son frère, la vente de cartes postales, la vente de timbre‑poste...

Rappelons que : 200 000

francs‑or = 2,79

(1) x 200 000 = 558 000 €

(1) Un franc‑or vaut selon

l'indice INSEE 2,79 € en 2005. La valeur du franc‑or

ramené en euro est un sujet à polémique, car cette valeur dépend du type de

conversion effectué. En effet, tout dépend si l'on raisonne en poids d'or

équivalent, ce qui place le Franc‑or à environ 5 € (en 2008), ou si l'on

tient compte du coût de la vie et du pouvoir d'achat ce qui donne pour un

Franc‑or en 1900 environ 18 € en 2008... |

|

Le

4 avril 1911,

un autre responsable juridique attaque Saunière : Le chanoine

Charpentier qui exige une nouvelle fois des éclaircissements et des

faits précis. La comptabilité présentée par Saunière présente de

sérieuses lacunes et l'autorité judiciaire s'impatiente.

Comme l'exige sa

condamnation, Saunière est obligé de quitter Rennes‑le‑Château pour

quelque temps. Or, ce n'est pas au séminaire de Carcassonne

qu'il décide de méditer, mais au

monastère de Prouilhe, un lieu qui était cher à

Mgr Billard.

Saunière y séjournera quelques jours du

25 avril au 3 mai

et cette parenthèse permet au prêtre de prendre du

recul. Toutefois ce répit est de courte

durée. |

Mgr de Beauséjour |

|

Aussitôt rentré, il reçoit un

nouveau courrier du chanoine Saglio qui exige vouloir comprendre la différence des

montants qui n'est toujours pas justifiée.

La réponse que

prépare Saunière est alors collégiale puisque non seulement son

avocat y participe, mais également d'autres prêtres, comme

l'abbé Grassaud de Saint Paul de Fenouillé à qui il donna il

y a quelques années l'une de ses

découvertes : un calice en

vermeil.

La lettre

comportant de nouveaux justificatifs est envoyée le

14 juillet 1911 : |

L'abbé Eugène Grassaud,

l'ami de Saunière |

Achat de trois

terrains.........................................1.550

F

Restauration de l'église.....................................16.293

F

Construction du calvaire

..................................11.200 F

Construction de la Villa

Béthanie......................90.000 F

Construction de

la Tour Magdala......................40.000

F

Les jardins........................................................19.050

F

Aménagements intérieurs...................................5.000 F

Ameublement....................................................10.000 F

Total...............................................................193.093 Francs‑or

Soit

538 729,47 € si l'on

considère que 1 franc‑or = 2,79 €

|

|

Suite à ceci, la commission d'enquête rend son rapport à la fin

de l'été à Mgr de

Beauséjour et le résultat ne plaide pas

en faveur de Saunière. La

comptabilité est pleine d'incohérence et d'invraisemblance. Le

tribunal prévoit alors une nouvelle convocation le

30 octobre 1911, mais sur le

conseil de Huguet,

Saunière ne s'y présentera toujours pas.

Le

5 décembre

1911,

le

prêtre est à nouveau convoqué, et à nouveau, personne ne se

présente. Le

tribunal déclare alors Saunière indiscipliné et il est jugé comme tel.

La Cour confirme que 36 000 francs‑or sur 200 000 francs‑or ont été dépensés pour l'église

et le calvaire. Le reste aurait été dépensé pour des constructions

sans but utile et sur des terres qui ne lui appartenaient pas. En effet, une

partie de l'argent a été dépensée pour la

Villa

Béthanie construite sur une terre appartenant à

Marie Dénarnaud. Par

conséquent, Saunière pas plus que l'évêché est propriétaire, or

cet argent, d'après le tribunal, proviendrait du trafic de messes

et donc de la communauté religieuse. On comprend que le dossier

est juridiquement inextricable.

Saunière est

finalement déclaré coupable de gaspillage et d'abus de fonds à son bénéfice

personnel. Une nouvelle sanction tombe. il est

condamné pour dilapidation et détournement de fonds à une "Suspense a divinis" pour 3 mois qui

sera définitive s'il ne restitue pas tous les fonds détournés.

Notons que la peine est finalement légère comparée à la fraude

dont Saunière est accusé.

Cette nouvelle décision renforce l'idée pour

Huguet que la solution

se trouve à Rome. Son objectif reste toujours de démontrer à quel point les

procédés de Mgr de Beauséjour sont indignes et déplacés.

Or,

curieusement en février 1912,

le travail de Huguet semble porter ses fruits puisqu'un premier

rapport de Rome désapprouve les méthodes de l'évêque et ce

dernier est alors obligé de venir s'expliquer. Le vent

serait‑il en train de tourner ? |

Carte postale envoyée depuis

Rome par Huguet à Saunière |

Carte postale envoyée depuis

Rome par Huguet à Saunière |

|

1913 ‑ Bientôt la fin...

Comme pour

conjurer le sort, ou par nostalgie d'un passé heureux,

Saunière continue

malgré tout sa

vie étonnante. En 1913, alors qu'il est nettement dans

des difficultés financières, certaines factures montrent qu'il

commande encore du vin et du Champagne. Encore plus improbable,

on trouve trace de son souhait de commander un curieux kiosque

mauresque et une cage pour une salamandre, le tout pour son

Domaine. Alors que l'autorité judiciaire cherche par tous les moyens

de prouver l'enrichissement anormal du prêtre, ce dernier

continue les provocations... Que cherche‑t‑il ? |

|

Nous sommes en

1914

et la guerre des tranchées éclate. Après des années

insouciantes, le siècle

bascule lentement dans l'horreur. Saunière, malgré ses pires

ennuis, apporte son aide en

donnant quelques messes aux soldats et leur envoie de l'argent.

Cette tourmente entre deux peuples aurait elle permis de faire

oublier l'obsession de Mgr de Beauséjour ? Pas du tout. Le

3

juillet 1915, un article dans "La semaine religieuse"

porte des accusations contre Saunière, et un peu plus tard, une

nouvelle convocation en justice arrive à Rennes‑le‑Château. Sur le conseil de son avocat, Saunière boudera encore

une fois le

tribunal.

Le Vatican déboutera même Mgr de Beauséjour, mais un

contre recours par ce dernier décidera finalement du sort de

Saunière. Le 11 avril 1915, le prêtre ne peut plus exercer.

Pourtant, rien ne paraît faiblir la détermination de l'évêché. Agissant probablement pour Mgr de Beauséjour,

l'abbé de Caune demandera à Saunière de plaider coupable.

Le temps passe

alors jusqu'au

triste jour du 17 janvier 1917 où Saunière, saisi par un

vent glacé, s'écroule à quelques mètres de la

Tour Magdala. Il

succombera finalement le 22 janvier à 5h du matin après

avoir fait le ménage dans ses papiers avec l'aide de

Marie Dénarnaud.

|

|

Comble de l'ironie,

l'abbé Huguet enverra une dernière lettre à son client justement le

22 janvier où il signale que ses démarches à Rome

commencent à porter ses fruits.

Il aura fallu que le dernier

Seigneur de Rennes disparaisse pour que

Mgr de Beauséjour arrête

enfin ses poursuites. Jusqu'au bout, l'évêque aura persécuté Bérenger Saunière, sans

doute beaucoup plus animé par l'envie de savoir, plutôt que par

la simple volonté de stopper un supposé trafic de messes.

Le

5 avril 1930,

Paul‑Félix

Beuvain de Beauséjour

s’éteint à 5h30 du matin à Carcassonne après une longue

agonie. Le doyen de l’épiscopat français avait 91 ans et

venait d’écrire un ouvrage sur les Clermont‑Tonnerre de

Franche‑ Comté. |

Mgr de Beauséjour |

Ses obsèques

furent célébrées le jeudi 10 avril 1930 dans la cathédrale

Saint‑Michel sous la présidence de Mgr Binet, archevêque

de Besançon.

Coïncidence, celui qui oeuvra

dans l'ombre de Saunière disparut la même année, un mois

plus tard. Le R. P. Jean Jourde

devait effectivement décéder le 17 mai 1930 à Montolieu.

La dépouille mortelle de Mgr de Beauséjour repose aujourd’hui dans le chœur de la

cathédrale de Carcassonne aux côtés de son prédécesseur

Mgr Billiard. C’est son

coadjuteur, Mgr Emmanuel Costes

(1873‑1934) qui lui succédera pour une année, avant d’être

nommé à l’archevêché d’Aix‑en‑Provence. |

Le cortège funèbre de Mgr de

Beauséjour, le 10 avril 1930

place Carnot à Carcassonne |

| Que peut‑on

en déduire ?

Les recherches récentes montrent très largement que Bérenger Saunière a été manipulé

durant le vaste projet de rénovation et de construction du

Domaine. C'est‑il défendu en toute bonne foi ? Probablement

oui, mais en protégeant ses intérêts et ses amis. Cet

épisode juridique complexe continue en tout cas d'alimenter les

contradicteurs de l'affaire, persuadés que tout ceci n'est que

le résultat d'agissements frauduleux d'un petit curé de campagne

animé par l'appât du gain. Mais il

ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme. En fait,

la comptabilité de Saunière est complexe, car elle se divise en

deux périodes. L'une se déroule jusqu'en

1899 où le

prêtre est clairement financé. Ce sont les jours heureux d'une

vie mondaine où Saunière invite. La

seconde période démarre à la disparition de

Mgr Billard en 1901 et

sa protection s'arrête. Le projet du

Domaine se termine en

1904 et les fonds s'arrêtent. Saunière qui veut

continuer sa vie mondaine entre alors dans une démarche

toute différente, celle qui consiste à chercher des financements. Il va

continuer le principe du trafic de messes, mais à une autre

échelle. Saunière va alors procéder à un réel démarchage national et

international en utilisant un annuaire ecclésiastique

(1). Voici pourquoi l'origine des fonds

est complexe, car une partie a été programmée avant 1899 et une

autre a été poursuivie volontairement par Saunière.

(1) Se référer à "L'affaire des

carnets" par Franck Daffos

Saunière

était‑il seul dans cette entreprise ?

Sans aucun doute non.

Bérenger Saunière

n'a pas pu effectuer seul un trafic de messes d'une telle ampleur.

Les sommes déclarées et dépensées sont trop importantes et c'est ce qui

perturba le procès depuis le début.

Mgr de Beauséjour, un

homme certainement intelligent, avait parfaitement compris que de

simples versements de messes, même tous les jours, ne

suffisaient pas à expliquer la richesse du prêtre. Les ordres de

grandeur en francs‑or n'étaient pas respectés en comparaison des

sommes engagées. Enfin, les sous‑entendus utilisés dans certains

courriers de ses amis prêtres montrent une large complicité.

N'oublions pas non plus que le

Domaine respecte une

géométrie sacrée complexe servant à calquer un

plan. Saunière n'a pas pu réaliser ce projet seul, c'est

évident.

Saunière

a‑t‑il été manipulé ?

Sans doute oui. Tout montre

que dans la première période avant

1899, Saunière se comportait comme un trésorier et comme

l'exécutant d'une mission de grande importance qu'il devait

accomplir. Les hauts et les bas dans ses finances montrent

d'autre part que

des budgets variés lui étaient alloués pour la réalisation

des travaux. Beaucoup d'ombres résident dans l'origine exacte des

fonds, mais une chose est certaine : une partie de

la somme lui était envoyée sous la forme de mandats en provenance

de toute la France et par des communautés religieuses et

des prêtres. Saunière gardera le secret jusqu'à la fin, refusant de révéler les noms de ses commanditaires.

Quel était

l'objectif de ces fonds ?

Nous connaissons

depuis longtemps une partie de la réponse puisque les sommes

servirent à rénover l'église et à construire un vaste

Domaine.

Surtout, il fallait respecter un cahier des charges précis, car l'architecture, les peintures et les plans devaient répondre

à deux objectifs : attirer l'attention et laisser à la

postérité un message à qui saura le lire...

Saunière était‑il de bonne foi durant son procès ?

La réponse est mitigée.

Saunière se savait sans aucun doute manipulé, car comment

accepter autant d'argent pour la construction d'un Domaine dont

il ne maîtrisait même pas les plans, et sans

se poser de sérieuses questions. Rappelons que Saunière était un homme

intelligent et prévoyant. Il a donc certainement respecté avec

beaucoup d'honnêteté les missions qui lui étaient confiées avant

1899.

Ceci

explique son incompréhension face aux acharnements judiciaires.

Par contre, à partir de 1899, il entre dans un réel trafic,

motivé par la recherche de nouveaux financements, et son

principal souci sera de justifier toutes les sommes reçues. Malgré les

surfacturations et les erreurs grossières, les chiffres ne

convainquirent pas les enquêteurs. Saunière et ses avocats le

savaient. C'est pourquoi ils refusèrent toujours de présenter

une quelconque comptabilité précise et cohérente.

La

conséquence

est que Saunière apparaît comme un pitoyable comptable, ne conservant

aucun justificatif, se contredisant en permanence, et ayant

beaucoup de mal à présenter un état des comptes sur ses

travaux. Le fait de ne pas pouvoir révéler les noms de ses

commanditaires ou d'affirmer qu'il ne gardait pas sa

comptabilité alors que ses carnets sont connus aujourd'hui,

démontrent qu'il manipulait les juges.

Saunière ne livra jamais ses fameux carnets de comptabilité qui

remontèrent jusqu'à nous. Le prêtre

tenait‑il une comptabilité secrète ? Ou s'agissait‑il de pièces

fabriquées après coup pour préparer sa défense ? Soit ils

n'ont jamais servi, soit Saunière avait peur que ces carnets révèlent quelques

secrets ou quelques noms ? Les enquêteurs auraient‑ils pu

remonter jusqu'aux donneurs d'ordres ?

Que savait

exactement l'évêché de Carcassonne ?

Voici une question

réellement passionnante, car la réponse est pleine de paradoxes et d'incertitude. Nous savons par

exemple que Mgr Billard était impliqué dans l'affaire

et complice.

À

l'opposé, Mgr de Beauséjour voulait connaître la vérité

et la réelle source de financement. Nous

savons aussi que Saunière recevait des fonds, mais comment imaginer un

pareil montage sans une organisation bien instruite et

disciplinée. D'autre part et c'est un détail important, dans un

carnet de messe, on trouve une implication certaine de l'évêché

de Carcassonne dans les commandes de messes avant

1899

(2).

Tout montre en fait qu'au niveau de la hiérarchie

carcassonnaise, on connaissait certains secrets bien protégés et

partagés uniquement par quelques initiés. Enfin, et c'est

certainement le plus troublant, on retrouve à des postes clés

proches de l'évêché, tout un petit monde de prêtres qui se

connaissaient fort bien comme :

l'abbé Cantegril (1837‑1919),

vicaire à Saint‑Martin de Limoux et qui finira vicaire général

à Carcassonne, Joseph‑Théodore Lasserre (1833‑1897)

vicaire à Saint‑Martin de Limoux et copropriétaire à ND de

Marceille, etc.... Tous ces prêtres participèrent à des

transferts de fonds au profit de Saunière...

De nombreux détails nous

montrent que Bérenger Saunière conserva jusqu'au bout ses

convictions religieuses, et le combat qu'il mena sur dix ans, il

le fit contre un système juridique qui d'après lui était

incapable de comprendre les réels

enjeux. Saunière ne pouvait pas tout révéler, c'est un fait. Ses agissements bien qu'insolites

et contradictoires ont

été guidés par des intentions qui dépassent de loin un simple

procès et la volonté d'un évêque. Était‑il conscient de son

engagement ? Était‑il guidé par une mission qui l'a dépassé ? Savait‑il pourquoi

et pour qui il se battait ? Qu'elle était ce serment qu'il l'empêchait de révéler le

moindre détail ? Que savait exactement Saunière et que savait

l'évêché ? Avaient‑ils la même connaissance de l'affaire ? Très

probablement non et beaucoup de zones d'ombre existent encore...

(2) Se référer à "L'affaire des

carnets" par Franck Daffos p50 et p92 |

|

Un parfum de 17 janvier... |

|

C'est en janvier

2009 qu'un passionné,

Corjan de Raaf, Webmaster, signalait la présence d'un

nouveau

17 janvier

sur la pierre tombale de Mgr de Beauséjour située à la

cathédrale de Carcassonne. Longtemps passé inaperçu, car peu

visible dans le texte mortuaire, on peut lire à la

6ème ligne en guise de date de naissance : XVII

KAL . JANUAR . MDCCCXXXIX

Il n'y a bien sûr que les

passionnés de Rennes qui pouvaient réagir sur ces nombres très

symboliques :

XVII (17)

assorti de JANUAR (janvier) et

MDCCCXXXIX (1839)

KAL.

est l'abréviation de KALENDIS (latin) ou Calendes, ce qui

signifie que nous sommes en présence d'une date exprimée dans le

calendrier romain. |

|

HIC REQUIE . SCIT

ILLM . AO . RP . DD . PAULUS FELIX

BEUVAIN DE BEAUSEJOUR

CARCASSONENSIS EPISCOPUS

QUI VESULLI IN

SEQUANIA NATUS

XVII KAL . JANUAR . MDCCCXXXIX

CARCASSI OBIIT

NON . APRIL . MCMXXX

VIRTUTE PRAESUL EGREGIUS

AETATE PROVECTISSIMUS

CLERO POPULOQUE VENERANDUS

IN LABORIBUS PLURIMIS

ANNOS XXVIII

ET USQUE AD ULTIMOS VITAE DIES

SUAM STRENUE REXIT ECCLESIAM

IN SPE |

La dalle de Mgr de

Beauséjour

dans la cathédrale de Carcassonne |

| Que sont les Calendes ?

Par définition, c'est le nom que donnaient les Romains au

premier jour de chaque mois. Ainsi, le jour des

Calendes d'avril est le 1er avril. Mais la

curiosité ne s'arrête pas là, car les Romains comptaient aussi

les jours du mois à l'envers de notre calendrier actuel. Par

conséquent le dernier jour du mois était le premier avant les

Calendes du mois suivant. Par exemple, le 31 mars était

pour les Romains le premier avant les Calendes d'avril.

En

fait, il existe dans le calendrier romain 3 types de jours

particuliers que l'on retrouvent dans chaque mois :

Les Calendes : Le 1er jour de chaque mois

Les Calendes : Le 1er jour de chaque mois

Les Nones : Le 5ème jour du mois excepté pour

mars, mai, juillet et octobre où c'est le 7ème jour.

Les Nones : Le 5ème jour du mois excepté pour

mars, mai, juillet et octobre où c'est le 7ème jour.

Les Ides : Le 13ème jour du mois excepté pour

mars, mai, juillet et octobre où c'est le 15ème jour

Les Ides : Le 13ème jour du mois excepté pour

mars, mai, juillet et octobre où c'est le 15ème jour

Règle : Hormis ces

jours particuliers exprimés en Calendes, Nones ou Ides, les

autres jours sont numérotés à l'envers et à partir de ces jours

repères, ces derniers valant 1. Le 17 janvier sera donc en

Romain le

16ème

jour avant les Calendes de février. Le

4 mars

sera le 3ème jour avant les

Nones de mars et ainsi de suite...

Note : Les CALENDES se dit aussi

de certaines assemblées des curés de campagne, convoquées par

ordre de l'évêque. |

Donc le

XVII KAL. JANUAR

se traduit par :

Le

17ème jour avant les Calendes de janvier

ce qui correspond au 16 décembre. Nous retrouvons donc bien la date de naissance de

Mgr de Beauséjour.

Voici

que l'un des indices récurrents dans l'affaire de

Rennes apparaît sur l'épitaphe de l'évêque qui a le plus

combattu pour connaître la vérité sur

Bérenger Saunière.

Avouons que, s'il s'agit d'une coïncidence, non seulement elle

mérite d'être citée, mais elle apparaît comme un superbe

clin d'œil de la part de son voisin pour l'éternité :

Mgr Billard. |

|

Ironie du

sort, devant l'autel, les sépultures de Mgr

Billard

et Mgr de Beauséjour sont côte à côte

|

|

|