|

À

partir de

1890,

Bérenger Saunière se mit à collectionner des

cartes postales qu'il aimait trier et ranger, et cette activité le poursuivit jusqu'à la fin de sa vie. Réfugié dans sa

bibliothèque au rez‑de‑chaussée de la

Tour Magdala, il agissait en parfait collectionneur,

classant et archivant les nombreuses images. Pour enrichir sa

collection, il n'hésitait pas à demander à ce qu'on lui envoie des cartes usagées ou non. Pour cela, il publiait une petite

annonce diffusée dans des magazines comme « La semaine de Suzette ».

Les grands travaux de Saunière et les nouveaux aménagements de son Domaine

offrirent évidemment de nombreux sujets inédits et propices à la carte

postale. Cette passion de l'image aurait donc tout naturellement

conduit le prêtre à posséder sa propre collection, un ensemble de

33 photographies qu'il aurait produit lui‑même et qu'il

commercialisa sur place ou par correspondance. Il écrivit même dans une lettre à l'un de ses amis :

|

"Les cartes postales sont des vues

de Rennes‑le‑Château, il y en a 33 à 0,10 c l'une. Tous les baigneurs prennent la collection complète. Ces

cartes ont un tel succès que je puis à peine leur en fournir. Ces cartes sont neuves et ma propriété."

Bérenger Saunière |

La collection

du prêtre aurait eu, semble‑t‑il, un franc succès auprès des curistes de Rennes‑les‑Bains. Les images offrent non seulement un

souvenir de Rennes‑le‑Château et de la région, mais elles ont aussi une portée religieuse et répondent sans aucun doute à une demande de l'époque.

À cela il faut ajouter l'existence d'une série supplémentaire de deux petits livrets de

cartes détachables qui auraient été imprimés à la même époque en plus des 33 cartes, des cahiers très rares et pour le

moment inédits.

Longtemps mélangées avec d'autres photos de l'époque, il est très

intéressant de réunir les 33 photographies et de les présenter à part. Elles permettent de lister les lieux d'intérêts qu'affectionnait Saunière

dans

son Domaine et aux alentours. Surtout, cette collection offre l'avantage d'être un témoignage qui n'a subi aucune

manipulation postérieure à

1917 et donc de présenter une source de recherche authentique. L'observation

du Domaine

fraîchement terminé ainsi que l'église et les jardins permet d'affirmer que les scènes ont certainement été prises entre

1904

et 1907.

Le thème général est bien sûr religieux. Rien d'étonnant pour une

collection éditée et commercialisée par un prêtre désireux de promouvoir ses restaurations du culte.

On y trouve

l'église Marie‑Madeleine ou plutôt son porche et le tympan, quelques

statuaires comme Saint‑Antoine de Padoue, Saint Jean le Baptiste, ou le diable accablé par

le

bénitier et ses 4 anges. Il y a aussi la

fresque haut‑relief et la Montagne Fleurie ainsi que le confessionnal. À l'extérieur, dans

le

jardin de l'église, d'autres aménagements religieux font aussi partie de la sélection comme le

calvaire, les grottes artificielles, ou ND de Lourdes et son pilier inversé.

Plus éloigné du culte, le Domaine est aussi largement présenté avec la

Villa Béthanie et son potager,

le

belvédère, la

Tour Magdala et

son Parc, la

Tour de l'Orangeraie. Sur certaines photographies Saunière pose seul ou avec

Marie Dénarnaud, parfois avec un

parapluie blanc.

Le périmètre augmente encore avec le château d'Hautpoul évoqué

par ses deux

tours. Enfin il reste une série d'images difficiles a intégrer dans la logique de la collection. Il y a les

Rochers

de la Rouïre plus connus sous le nom des

Roco‑bert, les cascades de Saoutadou, et enfin

deux vues d'un moulin et de ses annexes... Étrange assemblage, à vrai dire...

Pour les chercheurs, l'intérêt principal de ces cartes est évident.

Élaborées sans aucun doute après

1904, date de la fin de construction du Domaine, elles permettent d'avoir une vision précise sur l'apparence des

jardins et de ses aménagements, de l'église Marie‑Madeleine, ou du château d'Hautpoul. Elles ont représenté une aide essentielle à la reconstitution du

plan du Domaine

dans son exacte proportion, un travail publié sur le site et qui permit de mettre en valeur sa

géométrie sacrée.

Certaines photos sont célèbres et ont fait le tour des auteurs. D'autres

restent parfaitement méconnues et n'ont eu visiblement aucun succès. Il faut dire que pour certaines d'entre‑elles, non seulement le lien avec les deux Rennes est

loin d'être évident, mais leur esthétique et leur intérêt paraissent discutables. Et c'est là où justement le sujet

devient

intéressant...

Pourquoi diable, Saunière a‑t‑il choisi de présenter certaines vues avec un si faible intérêt

pour les paroissiens, les curistes et les visiteurs ? Les sujets ne

manquent pourtant pas autour de Rennes... Saunière aurait pu choisir l'autel et l'étonnant bas‑relief Marie‑Madeleine,

ou la superbe vue du Bal des Couleurs

depuis le belvédère, ou bien encore d'autres statuaires, ou bien les ruines de Coustaussa et le Cardou. Il aurait même pu réserver une carte montrant

la Sals ou les

thermes de Rennes‑les‑Bains. Et s'il fallait montrer une montagne caractéristique, pourquoi ne pas avoir mis un cliché du Bugarach plutôt que

la petite chaîne dentelée de la Rouïre peu connue ?

Comme beaucoup d'indices dans l'affaire, tout semble à première vue normal, mais à

y regarder de plus près, des curiosités apparaissent. En réalité, l'incohérence de cette sélection montre toute sa pertinence et

les auteurs qui ont depuis longtemps présenté cette collection comme parfaitement anodine pourraient avoir des surprises. Il

faut dire que même Saunière la qualifie d'images banales montrant des vues de Rennes‑le‑Château, ce qui est manifestement

faux. L'une d'elles affiche les Roches et les

Cascades de Saoutadou à l'ouest de

Brenac et donc à plus de 12 km de

Rennes‑le‑Château. Le secteur est en tout cas intéressant et surtout

dangereux puisqu'il réserve aux imprudents

des avens dont certains sont répertoriés. Le site est aussi connu en tant que lieu mortuaire datant du néolithique.

Saunière avait‑il eu l'idée de nous amener par cette image à réfléchir sur l'extrême richesse historique du Razès ?

La rareté de ces cartes postales est aussi un élément à prendre en compte. Comme

l'affirme Saunière, le jeu se vendait bien. Il est donc naturel de supposer qu'avec le temps certaines photographies

auraient dû se retrouver sur le marché de la carte d'occasion, affranchies d'un timbre de l'époque, ou parmi les

collectionneurs d'images anciennes. Or rien. Tout se passe comme si les acquéreurs avaient précieusement conservé ces

cartes pour leur archive personnelle. La question rejoint donc celle de Boudet à propos de la diffusion de son livre codé "La Vraie Langue Celtique". Les ventes auraient‑elles ciblé des personnalités influentes, des érudits ou des notables ?

Autre interrogation : ces cartes postales ont‑elles vraiment été produites par

Bérenger

Saunière ? La question mérite d'être posée. Dans un contexte où tous les codages du Domaine furent mis en place par une autorité

lazariste ayant guidée le prêtre, l'hypothèse d'une production différente de Saunière est loin d'être absurde.

L'une des pistes consiste à rechercher

l'auteur et le dépositaire des droits d'images de ces cartes. Il s'agit de

Michel Jordy, un photographe

archéologue et amateur d'art. Connu dans le milieu de la carte postale, on trouve son nom sur certaine photo ancienne

comme ici, sur une vue de Carcassonne.

|

Ancienne carte postale du même

éditeur M. Jordy |

|

MICHEL JORDY

(1863‑1945)

ARCHÉOLOGUE ET PHOTOGRAPHE

Amateur

d'art, historien et archéologue, fondateur en

1911 de l'Hôtel de la cité, Michel Jordy se livra

pendant plus d'un demi‑siècle à des recherches dans le monument dont il entendait prouver l'origine romaine.

Il est l'auteur d'une "Histoire de la cité de Carcassonne" restée inédite. Il s'en fit aussi le photographe,

lui consacrant sa vie et œuvrant pour son rayonnement. Ses clichés surprennent par leur abondance et par

la répétition des angles de vue. Pour Michel Jordy, il s'agit de capter "la parole des pierres", de

rendre compte des variations qui, dans les jeux de lumière et les changements de saisons, affectent de façon

plus ou moins perceptible le monument... |

|

|

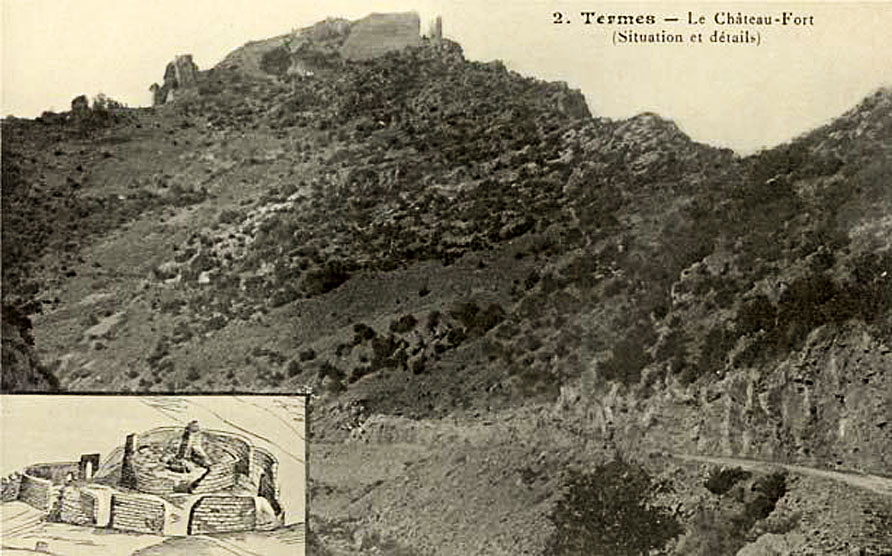

Passionné par Carcassonne, il aimait aussi photographier des sites

archéologiques de l'Aude comme ici, le château de Thermes...

Le château de Termes, situé en territoire Narbonnais, à

cinq lieues de Carcassonne, était d'une force étonnante et incroyable.

Il semblait humainement

tout à fait imprenable.

Pierre des Vaux de Cernay, vers 121

|

|

Le château de Termes (Aude) ‑ Edition

M. Jordy |

Saunière a‑t‑il demandé

les services de M. Jordy pour éditer ses

33 cartes postales

? Qui décida des sujets à photographier ? Un rapide calcul permet d'observer que M. Jordy avait environ 41 ans lorsqu'il édita les

photographies de Saunière entre

1904 et

1906. Était‑il aussi le photographe ?

Un dernier point

reste à être évoqué et pas des moindres.

Michel Jordy était également

franc‑maçon à l'Orient de

Carcassonne "Les Vrais Amis réunis", dans la même loge qu'un personnage très célèbre :

Déodat Rochet

(1877‑1978), maire d'Arques, magistrat, philosophe, anthroposophe, et historien du catharisme. Il faut dire

que l'énigme draine autour d'elle quelques personnages connus pour leur affiliation à la franc‑maçonnerie

comme Ernest Cros,

Dujardin‑Beaumetz,

Jules Doinel,

Chefdebien, et plus récemment

François Mitterrand...

Est‑il besoin d'ajouter à ceci que le nombre

33 est un symbole

essentiel pour les francs‑maçons. Il correspond aux

33 degrés que l'on doit gravir pour atteindre la perfection

suprême... Troublante coïncidence... De là à imaginer que ces 33 cartes postales sont porteuses d'un message...

|