|

|

Pour beaucoup, le mystère de Rennes‑le‑Château

se résume uniquement au petit village du même nom, voire à

Rennes‑les‑Bains

ou à ND de Marceille. Or

il faut savoir que toute la région du Razès est parsemée de

mystères qui sont autant de pistes à étudier.

Si une

part historique commence à être expliquée de façon certaine,

il reste des zones d'ombres et pas des moindres qui cadrent mal

avec les thèses reconnues. Probablement nous avons

plusieurs trames entrelacées dont seulement certaines commencent à apparaître. |

L'abbé Jean Rivière

|

|

L'église d'Espéraza et l'histoire de

son

abbé Rivière sont très significatives, car même si aujourd'hui

on peut proposer quelques explications à ce qui a pu perturber

cet homme d'Église en recevant les dernières confessions de

Saunière, sa réaction qu'il eut ensuite dans sa paroisse et sa

dépression restent pour le

moins étranges et tout à fait incompréhensibles...

|

|

Espéraza, un village à priori comme les autres |

|

Espéraza, un village réputé pour ses chapeaux

Espéraza

est une petite commune traversée par l'Aude et située à

environ 2 km de Rennes‑le‑Château entre Couiza et Quillan. Elle compte aujourd'hui environ 2000 ha.

|

|

Son histoire commence, comme beaucoup

d'autres villages de la région, à l'époque de

Charlemagne

vers 813

où de nombreuses abbayes virent le jour. Espéraza

naquit ainsi autour d'un prieuré.

Sa destinée fut similaire à

Rennes‑le‑Château puisque le village se retrouva wisigothique et

carolingien.

|

|

|

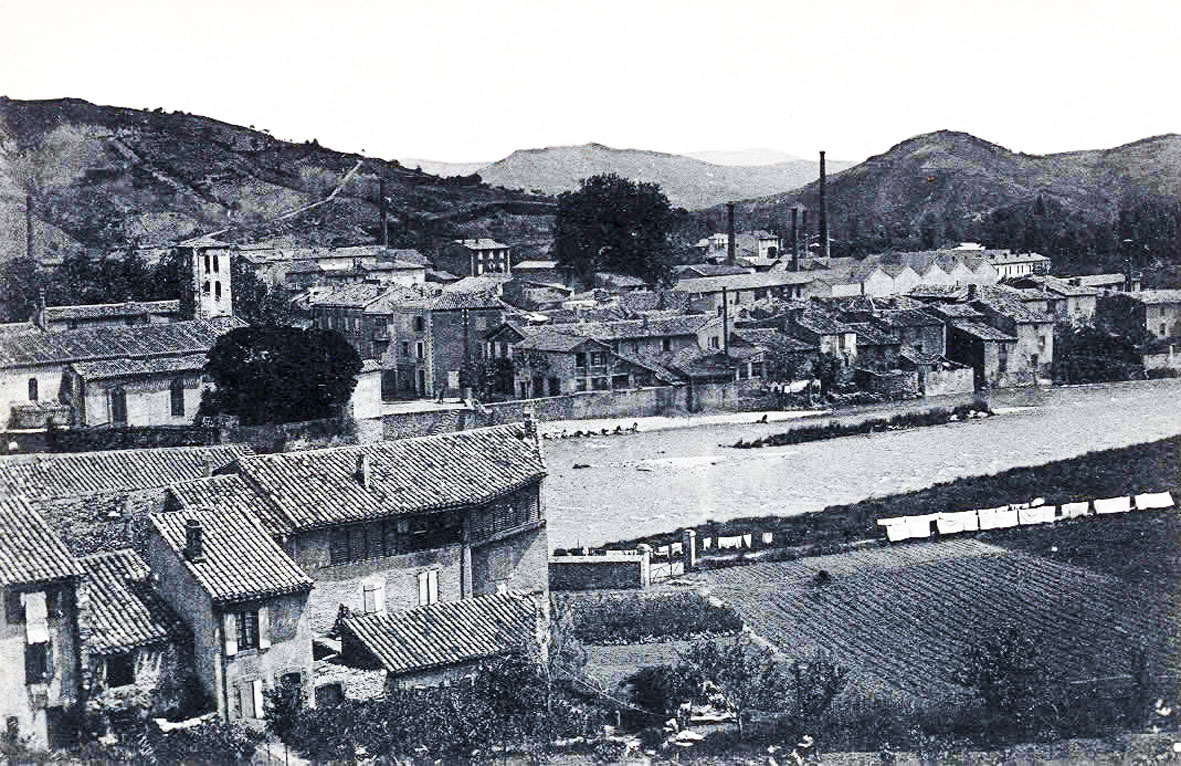

Le village d'Espéraza ‑ Ancienne carte postale |

|

Bien plus tard, vers

1815, le village connut un essor économique

considérable grâce aux chapeliers de

Bugarach

qui s'y installèrent. D'abord en

1830, puis en

1878,

Espéraza connut alors une période prospère dans la

chapellerie. L'arrivée de la voie ferrée à cette époque

favorisa certainement cet essor industriel.

Vers 1929, Espéraza comptait

3000

ouvriers et 14 usines, ce qui permit au village

d'atteindre le 2ème rang mondial des chapeaux‑feutre (derrière Monza en Italie). |

|

Mais la mode, phénomène

inconnu à l'époque, eut un impact terrible sur l'industrie

vestimentaire.

Le chapeau qui se portait de moins en moins

dans cette moitié du 20ème siècle plongea

le village dans une

déprime économique.

|

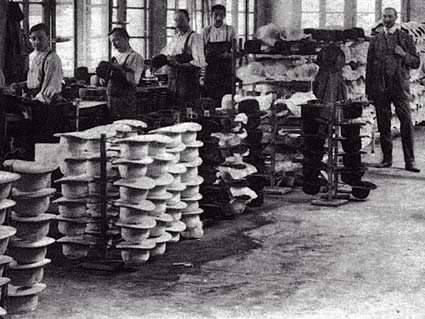

Fabrication de chapeaux Imperts

Usine Bourrel Frères

|

|

Ancienne carte postale d'Espéraza |

|

Licenciements et dépôts de bilan

devinrent fréquents et l'activité de la chapellerie faillit

disparaître. Seule une usine près de

Montazels résista et un musée témoigne

aujourd'hui de ce savoir‑faire.

Espéraza est aujourd'hui une petite ville

d'environ 2100

habitants et elle est connue depuis

1992 pour son centre européen de paléontologie.

|

|

Le vieux pont et Espéraza sur Aude aujourd'hui

|

|

Néanmoins, Espéraza est connue dans l'affaire de Rennes‑le‑Château pour d'autres raisons et notamment par

:

Marie Dénarnaud qui naquit

à Espéraza le

12 août 1868. Comme son frère et

son père, elle y travaillait comme ouvrière du chapeau

à l'usine.

Marie Dénarnaud qui naquit

à Espéraza le

12 août 1868. Comme son frère et

son père, elle y travaillait comme ouvrière du chapeau

à l'usine.

L'abbé Rivière qui fut le

confesseur des

derniers jours de Saunière.

Il y fit sa cure entre 1906 et

1920

et confessa

Bérenger Saunière le

21 janvier 1917 durant toute une

après‑midi.

L'abbé Rivière qui fut le

confesseur des

derniers jours de Saunière.

Il y fit sa cure entre 1906 et

1920

et confessa

Bérenger Saunière le

21 janvier 1917 durant toute une

après‑midi.

Espéraza et son église sont au

centre d'un alignement topographique complexe.

Espéraza et son église sont au

centre d'un alignement topographique complexe.

L'église d'Espéraza

|

|

L'église d'Espéraza très sobre,

aujourd'hui

|

|

L'église romane d'Espéraza fut construite au

XIIIe siècle

et resta dans son état

initial jusqu'au XVIe siècle. Malheureusement, elle fut ravagée par les

incendies provoqués par les guerres de religion et on dut

refaire certaines parties.

L'entrée actuelle de l'église est sobre et inhabituelle. Son apparence très républicaine fait penser au

porche d'une mairie et nous remet en mémoire la loi sur la séparation de l'Église et de l'État promulguée le

9 décembre 1905, une séparation que craignaient

Bérenger Saunière et toute la communauté religieuse de l'époque.

Le porche de l'église aujourd'hui |

|

|

L'église d'Espéraza en 1900, place

Rouget de l'Isle

du temps de l'abbé Jean Rivière |

|

Si l'entrée extérieure reste humble, l'intérieur dévoile une paroisse richement

décorée. Les peintures murales et les voûtes mettent en valeur un statuaire varié qui nous rappelle un autre lieu...

l'église de Rennes‑le‑Château et son statuaire...

|

|

L'église d'Espéraza reste aujourd'hui encore richement

décorée

|

|

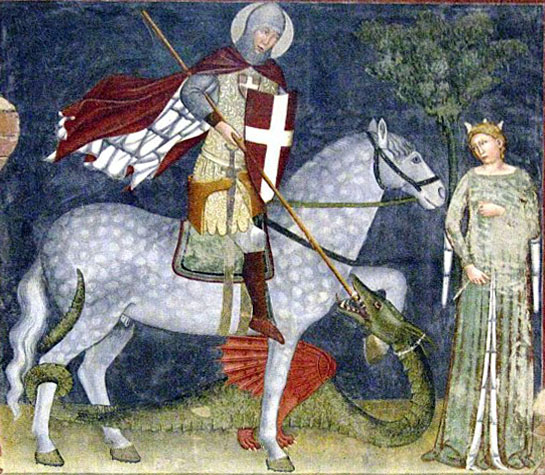

La paroisse était d'ailleurs déjà très décorée en

1900 comme le témoigne cette photo ci‑contre...

L'église est dédiée à

Saint Michel, ce qui explique les deux représentations,

l'une avec un dragon, et la seconde avec

Lucifer en haut‑relief au‑dessus de l'autel...

Ces représentations équivalentes reflètent une tradition religieuse complexe qui s'est

développée au cours des siècles. |

L'église d'Espéraza en 1900 |

|

|

Saint Michel contre Lucifer sur l'autel

et Saint Michel contre le dragon (ci‑contre)

|

|

Saint Michel terrassant le dragon ou le Démon

Saint Michel est très populaire en Europe occidentale et son origine remonte à la

nuit des temps puisqu'on le retrouve également en Orient. On

le reconnait surtout grâce à ses attributs que sont la lance ou une épée tenue à la main et terrassant un dragon ou le Démon. Michel signifie "Qui est comme Dieu"

(égal à Dieu) et son

personnage est issu de la Bible. Ange parmi les anges, il se caractérise par le fait qu'il est le

Chef des armées célestes et Grand Prince dans le Livre de Daniel (12,1)

d'où son titre d'Archange.

Dans la littérature judéo‑chrétienne, il existe quatre Archanges : Michel, Gabriel, Raphaël, et moins connu, Uriel, qui curieusement n'est jamais cité par l'Église. Saint Michel est représenté soit chevalier avec son armure, soit ange avec une balance face à Satan, et pesant les âmes lors du Jugement dernier. En tant que chevalier on le voit

alors terrassant un dragon qui n'est autre qu'une représentation de Satan, ou du Démon. Son bouclier est orné d'une croix.

Le combat de l'Archange

saint Michel

contre le Démon est évoqué dans l'Apocalypse

de saint Jean (12‑7). À l'issue de cette lutte contre les anges rebelles, le Démon se voit

terrassé et précipité sur la Terre. Cette scène fut reprise par l'Eglise pour symboliser la force du

bien contre le mal, le beau contre le laid, l'Archange puissant et d'une

grande beauté combat le monstre d'une grande laideur.

Il est l'ennemi de Lucifer (ange qui se veut l'égal de Dieu) et il doit sa majesté d'Archange à sa profonde humilité. Ce combat est

aussi issu de l'épître

de Jude (v. 9) où il combat Satan et l'expulse du Paradis,

en lui disant «

Quis ut deus » (Qui est Dieu

?) (en référence à l'orgueil de Satan qui voulait monter au plus haut des montagnes et se montrer ainsi

semblable au divin). L'Archange Saint‑Michel est donc pour les catholiques le premier saint à invoquer pour obtenir une protection contre les Démons. Il existe aussi

d'autres variantes. Le Livre d'Hénoch fait de Michel celui qui soutient l'univers et dans le Talmud, ses relations avec les autres

anges sont comparées à celle du grand prêtre avec Israël sur Terre; il est considéré comme le législateur direct qui s'adresse à Moïse

sur le mont Sinaï (Actes des Apôtres, VII, 38). |

|

Saint Michel terrassant le dragon et à droite terrassant le démon de Raphaël (1505)

Musée du Louvre |

|

|

Saint‑Michel apparut à

Saint Grégoire le Grand le 8 mai

590 au sommet du

Château Saint‑Ange, à un berger au sommet du

Gargano, en

Pouille, au

Mont‑Saint‑Michel en

Normandie et à Jeanne d'Arc

à Domrémy.

Le premier sanctuaire fut édifié en

492 au sommet du Mont Gargan en Italie du sud. De nombreux autels et églises lui seront dédiés en Italie et en Europe jusqu'en Irlande à

partir du VIe siècle. Plusieurs pèlerinages autour des grands sanctuaires attireront des foules importantes dès le Moyen‑âge.

(Le terme ange vient du grec aggelos, "messager". Le mot démon vient d'un mot

grec ancien, daimon, qui désigne des êtres que leurs pouvoirs spéciaux plaçaient entre les humains et les dieux).

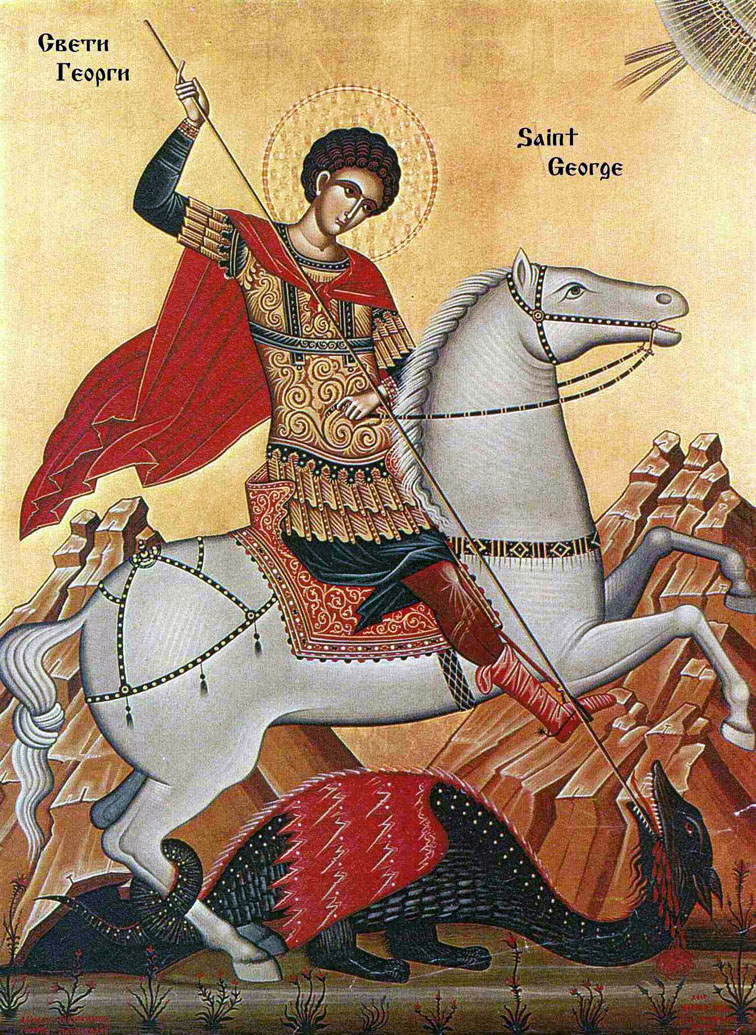

Il est aussi intéressant d'observer la similitude du mythe de Saint Michel terrassant le

dragon, avec une autre légende que les historiens diront ne connaître aucune connexion, celle de

Saint‑George combattant le dragon à cheval

avec aussi un bouclier et une croix... |

|

Saint‑George

Eglise orthodoxe Bulgarie |

Saint‑Georges et la princesse

Fresque du XIIIe à Vérone église San Zeno |

|

La légende de Saint‑Georges

Au IVe siècle, tous les sujets de l'empereur Dioclétien

(empereur romain d'Orient vers l'an 300) sont invités à offrir des sacrifices aux dieux de l'empire. Cet ordre est tout spécialement

appliqué aux militaires, car il est le signe de leur fidélité. A Lydda, en Palestine, un officier, originaire de Cappadoce, refuse. Il

est exécuté pour refus d'obéissance, mais la popularité de son culte sera telle que la piété populaire ne pourra se contenter des

maigres données de l'histoire. On le fait couper en morceaux, jeter dans un puits, avaler du plomb fondu, brûler dans un taureau de

bronze chauffé à blanc, donner en nourriture à des oiseaux de proie. Chaque fois, Saint‑Georges ressuscite et en profite pour

multiplier les miracles. A ces fioritures morbides, s'ajoute au XIe siècle, la légende de la lutte victorieuse de saint Georges contre

un dragon malveillant qui symbolise le démon.

Ce dont on est sûr, c'est qu'au IVe siècle,

l'empereur Constantin fait

édifier à Saint‑Georges une église à Constantinople. Cent ans après, on en compte une quarantaine en Égypte. On les voit s'élever en Gaule, à Ravenne,

en Germanie. En France, 81 localités se placent sous sa protection et portent son nom. On ne compte plus le millier d'églises dont il

est le titulaire. Il est le patron céleste de l'Angleterre et de l'Éthiopie et le martyr de Palestine.

Les circonstances exceptionnelles de sa mort l'on fait appeler par les chrétiens d'orient "le grand martyr". Son culte s'est très

rapidement développé. Il est devenu le saint protecteur de la Géorgie qui porte son nom. Les croisades contribuèrent à donner au culte

de Saint‑Georges un grand éclat, notamment parmi les chevaliers français et anglais. Il était donc légitime que les cavaliers le

choisissent comme saint protecteur. |

|

Le mystère de l'abbé Rivière |

|

L'abbé Jean Rivière devint célèbre dans

l'affaire de Rennes‑le‑Château grâce à

Gérard de Sède

qui le mit en scène pour la première fois dans son livre "L'Or de Rennes" paru en 1967.

Le

17 janvier 1917, jour très symbolique,

Bérenger Saunière s'écroula au sol victime d'une

congestion cérébrale. C'était devant le sas d'entrée de

la

Tour Magdala.

Encore vivant, mais dans le coma,

Marie Dénarnaud le

transporta, aidée par deux villageois. On l'installa au

presbytère dans sa chambre. Lentement, Saunière revint à lui,

mais il prit aussi conscience que sa fin était proche. Il

chargea alors Marie de détruire certains papiers, et

surtout, il convoqua un prêtre,

Jean Rivière pour écouter sa confession et

administrer les derniers sacrements.

|

L'abbé Jean Rivière

|

|

Le premier fait curieux est que Saunière

ne fit pas appel à un ami prêtre. Il fit plutôt venir un curé

qu'il n'appréciait pas particulièrement, mais qu'il respectait. Peut être

voulait‑il régler ses comptes avec une hiérarchie qui

l'avait abandonné, ou peut‑être voulait‑il ainsi confier son

secret à un homme d'Eglise non initié. Nous ne le saurons

probablement jamais.

C'est alors que les villageois

assistèrent à une scène remplie de mystère. Le

21 janvier,

l'abbé Rivière s'entretint donc avec

Saunière

mourant et la rencontre dura une bonne partie de

l'après‑midi. Non seulement la confession fut anormalement

longue, mais le prêtre sortit d'un coup sec de la chambre,

le visage figé et horrifié. Certains diront qu'il paraissait avoir vu le

diable. Il n'en fallut pas plus pour faire naître une

rumeur et consolider la légende du dernier Seigneur de Rennes.

L'incompréhension dominait. Alors que ces

deux prêtres

se respectaient, comment purent‑ils en arriver là ? Par quel motif grave ou par quelle

révélation

Saunière déclencha‑t‑il chez

Rivière une réaction aussi violente ? Si l'humeur révoltée de Rivière peut paraître anecdotique, il ne reste pas moins

qu'un fait existe, concret et indiscutable :

l'abbé Rivière ne donna pas les derniers Saints Sacrements...

Bérenger Saunière mourut

finalement le

22 janvier 1917 et la cérémonie religieuse eut

lieu le 24 en présence de trois prêtres. Autre surprise, l'abbé Rivière

revint toutefois donner les Saints Sacrements, mais après le

décès, ce qui est interdit par le code religieux. Était‑il

pris de remords ? Ou bien tout simplement, devait‑il préalablement aviser

sa hiérarchie ? Avait‑il reçu des ordres ? Les questions sont nombreuses...

Mgr George Boyer,

Archevêque de l'Évêché de Carcassonne, devait écrire plus tard : "Que

l'Abbé Saunière puisse avoir reçu les derniers Sacrements

deux

jours après sa mort est absolument incroyable..." Feignait‑il de ne pas être au courant ? Ou existait‑il au sein de

l'Évêché de Carcassonne une conspiration du silence ?

Quoi qu'il en soit, après cet épisode de

nombreux témoins, y compris sa nièce, diront que

l'abbé Rivière changea entièrement de comportement. D'un caractère

habituellement gai et bon vivant, il devint dépressif, taciturne,

renfermé, ne souriant plus. L'abbé Rivière semblait pris d'une furieuse dépression, mais qu'elle en est la cause ? Surtout, il entreprit deux

constructions inhabituelles dans son église...

|

|

Les transformations de son

église d'Espéraza

Ce fut après la mort de Saunière que

l'abbé

Rivière entreprit des modifications au sein de sa paroisse, et le plus troublant est qu'il existe un étrange

parallélisme avec les aménagements de Saunière dans

l'église Marie‑Madeleine et dans son

jardin près du calvaire...

Le statuaire

Non seulement on retrouve les statues

de Saint Roch et de

Sainte Germaine se faisant face, mais aussi Saint Joseph

et la Vierge Marie, chacune portant l'Enfant

Jésus. Tout comme dans l'église de Saunière, voici que

l'abbé Rivière semble lui aussi insister sur une

étrange symbolique.

|

|

Saint‑Joseph à Espéraza

|

La Vierge Marie à Espéraza

|

|

L'église de Rennes‑le‑Château, Joseph

et Marie au fond

portant chacun l'Enfant Jésus

|

|

La grotte de Lourdes

L'abbé Rivière ne s'arrêta pas là. Il entreprit aussi deux

constructions peu courantes. Il édifia d'abord une

représentation réaliste de l'apparition de la Vierge à

Bernadette Soubirou à

Lourdes en

1858. La petite chapelle à droite de l'entrée fut

transformée en une grotte sombre faite de pierres de rivière identiques à celles utilisées par Saunière pour ses fausses grottes.

|

|

L'apparition de Lourdes à Espéraza reconstituée par l'abbé Rivière

|

|

Jésus dans une grotte

Encore plus passionnant et plus troublant, il édifia

une seconde construction. Juste en face de la fausse grotte de

Lourdes, l'abbé Rivière élabora une seconde grotte artificielle en guise de

Station XIV et y glissa

Jésus dans son linceul...

Cette représentation est étonnante

dans une église, surtout de la part d'un prêtre

conventionnel comme l'était Rivière. Selon la tradition officielle, la

station XIV doit représenter la mise

au tombeau du Christ par

Joseph d’Arimathie, Marie,

Marie‑Madeleine et Jean.

La

représentation de

Jésus dans un tombeau en forme de grotte est rare. Non seulement selon les Évangiles c'est un épisode transitoire,

mais ce symbole est en parfaite contradiction avec le

principe de Résurrection (Il ne peut y avoir de corps post

mortem puisque Jésus est fils de Dieu et qu'il a

ressuscité).

|

|

La sépulture du Christ construite par

l'abbé Rivière dans une grotte artificielle

|

|

Le Christ est représenté mort, mais les

yeux entrouverts...

|

|

Pour continuer dans les symboles, la grotte est surmontée d'une

autre représentation christique. Cette fois‑ci, Jésus est debout dans une position

saint‑sulpicienne, la main montrant le sacré cœur.

Jésus vivant

veut‑il nous indiquer qu'une partie de lui est sous ses

pieds ? Ou bien sommes‑nous en présence de

deux Jésus différents, l'un spirituel et le second

mortel ? Il est en tout cas indéniable que

l'abbé Rivière n'a pas voulu mettre à l'aise ses

fidèles.

|

|

La grotte construite

par l'abbé Rivière

|

Le Christ sur la grotte

|

|

Et comme si cela ne suffisait pas, une autre décoration face à la grotte interpelle.

Il s'agit en fait d'un autel orné d'une tête de mort.

Le signe macabre rappelle celui gravé sur le portail du

petit cimetière de Rennes‑le‑Château.

Décidément on a le sens des symboles chocs dans la

petite église d'Espéraza...

L'autel en face de

la grotte christique |

|

|

Analogie avec Saunière

De nombreuses analogies existent entre

les aménagements de Rivière et ceux de Saunière dans son

jardin. La plus troublante est bien sûr l'une des

fausses grottes de Saunière. Cette construction valut au prêtre

de nombreuses heures de marche dans la campagne afin de

remonter dans sa hotte des pierres

venant probablement du ruisseau des

couleurs.

L'analogie continue puisque l'on

trouve aussi non loin de la grotte, la statue de

ND de Lourdes

sur le pilier inversé. Décidément

ces deux prêtres ont des obsessions communes.

|

|

La grotte principale de Saunière

reconstituée

à Rennes‑le‑Château

|

La statue de Notre Dame de Lourdes

posée sur son pilier inversé

|

|

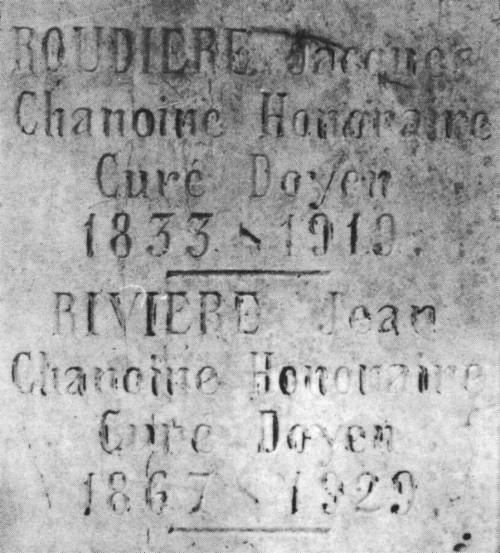

Que devint l'abbé Rivière ?

Contrairement à certaines rumeurs,

Jean Rivière

ne décéda pas six mois après

Saunière suite à une dépression. Il resta en fait à

son poste d'Espéraza jusqu'en

1920, soit

3 ans après la disparition de

Saunière. Il lui fallut en effet 3 ans pour mettre en place ses nouveaux emménagements

dans l'église. Il partit ensuite d'Espéraza pour aller à

Coursan

où il prit une nouvelle cure comme doyen jusqu'à la fin de

sa vie en

1929.

|

|

Sa plaque commémorative dans l'église

d'Espéraza

|

La stèle de l'abbé Rivière

|

|

Existe‑t‑il d'autres exemples d'un Christ gisant

?

Une première réaction face à cette

grotte christique est tout simplement de se poser la

question si nous sommes en présence d'un cas unique ou bien

si dans l'histoire religieuse, des représentations

semblables sont apparues. Il est évident impossible de fournir une liste exhaustive de cas

semblables, mais la première impression est que cette

représentation est extrêmement

rare. Voici toutefois un autre cas se trouvant d'ailleurs dans

la région. Il manque tout de même la grotte :

|

|

Languedoc Roussillon à Marquixanes

(canton de Vinça)

Église paroissiale de Sainte‑Eulalie et

Sainte‑Julie

Christ gisant dans une châsse en bois

taillé

(17e ou 18e

siècle)

|

|

|

Si ce Christ est bien gisant, il n'est

pas représenté dans une grotte et les

recherches montrent que la

représentation n'est pas banale...

|

|

Une confession effrayante !

Parmi toutes les hypothèses concernant la dépression

soudaine de

l'abbé Rivière,

il existe une version crédible. L'explication pourrait être fournie par une autre affaire retentissante : le mystérieux

assassinat de

l'abbé Gélis. En effet, si

l'on prend l'hypothèse que les frères Saunière,

Bérenger et

Alfred

participèrent à ce meurtre, il semble tout à fait

naturel que la confession de

Bérenger Saunière dût

quelque peu effrayer le pauvre

abbé Rivière.

Il faut rappeler que, bien que cet

assassinat n'ait jamais été résolu, il est possible à partir des comptes‑rendus d'enquête de déduire un ensemble de faits qui

tendent à montrer qu'il s'agit d'un meurtre entre prêtres

(se

reporter au Forum "Le meurtre de l'abbé Gélis")

La conséquence de cette

confession, si elle eut lieu en ces termes, aurait alors créé un énorme trouble chez

Rivière qui ne devait

certainement pas être préparé à ce type d'annonce. Car

comment gérer une telle situation ? Comment donner les

Saints Sacrements à un prêtre qui avoue s'être rendu

coupable ou complice d'assassinat ? D'ailleurs,

l'abbé Rivière avait‑il la possibilité d'accorder les

Saints Sacrements à

Saunière sans en référer à sa hiérarchie ?

Si cette thèse est intéressante, elle n'explique pas tout. Comment

expliquer le désir obsessionnel de Rivière de construire dans son

église des représentations religieuses inhabituelles. Il est

évident que si le meurtre de

l'abbé Gélis est un des

aspects, il reste toute la vie secrète de

Saunière

qui pouvait être susceptible d'être confessée.

L'abbé Rivière

aurait‑il donc entendu tout ou une partie de ses

secrets ? Si le secret était incroyable, pourquoi

Rivière devint perturbé au point de vaciller

dans la dépression ? Une telle confession de nos jours

aurait certainement diagnostiqué l'état du mourant comme

proche de la folie. Saunière

aurait‑il fourni des arguments si convaincants que

l'abbé Rivière n'eut d'autres choix que de se sauver en

laissant le prêtre à son propre sort ?

Voici autant de questions qui montrent

combien le mystère de Rennes‑le‑Château a encore de beaux

jours devant lui...

Comme

Bérenger Saunière,

Marie Dénarnaud ou

Antoine Gélis,

l'abbé Jean Rivière disparut en emportant avec lui son

secret. Dommage, car quel chercheur de Rennes n'a pas rêvé un jour

d'entendre cette fameuse confession du

24 janvier 1917

qui valut à

Bérenger Saunière, prêtre, de ne pas recevoir de son vivant

ses derniers Saints Sacrements...

|

|

|