|

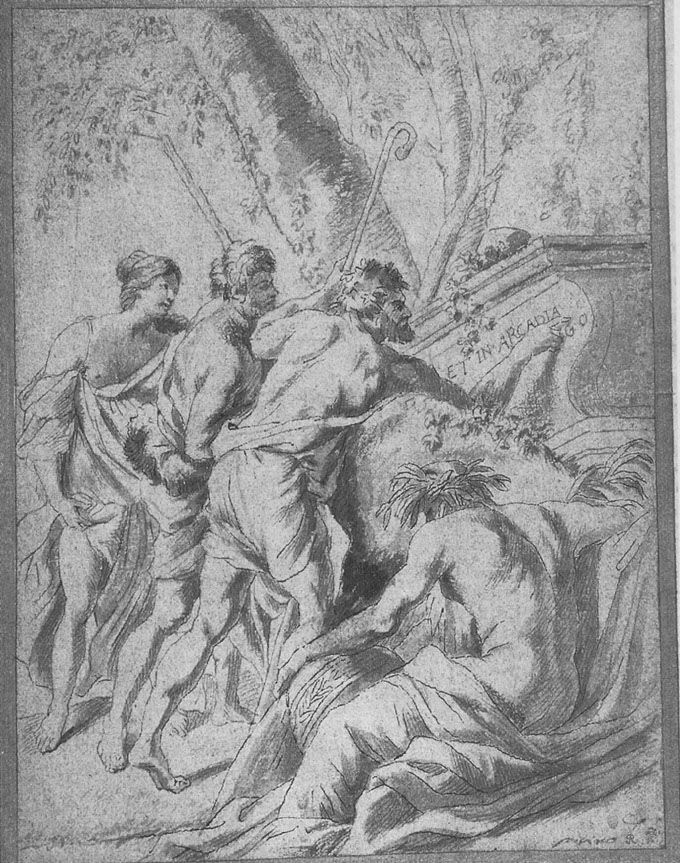

Lorsque l'on évoque les tableaux

liés à Rennes‑le‑Château, la première œuvre qui vient à

l'esprit s'intitule "Les Bergers d'Arcadie" de

Nicolas Poussin. Or, il faut savoir qu'il existe non seulement deux

versions du maître, mais aussi une multitude de déclinaisons

arcadiennes réalisées postérieurement par des artistes

peintres ou graveurs, plus ou moins connus

et à différentes époques. Ainsi, le tableau culte de Poussin

fut reproduit à Shugborough Hall en Angleterre, sur

le mausolée du maître des Andelys

à Rome dans l'église

San Lorenzo in Lucina, un mémorial dressé par

René de Chateaubriand.

Cette constatation ne s'arrête pas là puisqu'il existe

également un tableau arcadien remarquable de Guercino

antérieur à Poussin.

Fascinant à plus d'un titre, d'une

intelligence exceptionnelle, conçu sur la base d'un support géométrique complexe et sacré, le tableau

de Poussin possède plusieurs codages imbriqués

et plusieurs niveaux de lecture. On sait aujourd'hui

grâce à son histoire et le profil montagneux en

arrière‑plan (représentation de trois sommets célèbres :

le Cardou,

la Pique Grosse et le sommet du

Bézu) que la toile est directement liée au Secret des deux Rennes et à un secteur précis du Haut‑Razès,

le Bézis... |

|

"Les Bergers d'Arcadie" (Version II)

par Nicolas Poussin

faussement daté entre 1638 et 1640, plus vraisemblablement

peint

vers 1655

|

|

Que n'a-t-on pas écrit, analysé ou décodé sur

les Bergers d'Arcadie II de

Nicolas Poussin ?

On ne compte plus les chercheurs du monde

entier qui se passionnèrent pour ce tableau. Nettement

moins connue du public que la Joconde de Vinci, la toile renferme

pourtant des merveilles insoupçonnées.

Ses degrés de lecture

et d'interprétation sont multiples. Son histoire est hors norme. Mieux encore, le tableau

cache une géométrie sacrée et une topographie inégalée ouvrant vers le Secret des deux Rennes. Ce tableau est l'héritage que nous a transmis

Nicolas Poussin... |

|

Les Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin dans un pentacle

Essai de géométrie d'après Henry

Lincoln

(couverture

Le Temple retrouvé ‑ édition Pygmalion)

|

|

Mon naturel

me contraint à chercher et aimer les choses bien ordonnées,

fuyant la confusion qui m'est contraire et ennemie comme est

la lumière des obscures ténèbres...

Correspondances de Nicolas Poussin

|

|

On ne compte plus les études, les écrits,

les analyses et les hypothèses élaborés à propos des

Bergers d'Arcadie de

Nicolas Poussin. Chaque auteur, chaque chercheur y

voit une interprétation et un décryptage différent. Tout y passe, de la

position des personnages à la forme des ombres, de

l'allégorie mythologique à la géométrie sacrée, en passant

par l'alchimie ou les sciences occultes. De même, les déductions visuelles

ne trouvent aucune limite : certains croient voir une forme improbable sur un rocher, d'autres une gourde dissimulée

dans les replis d'un vêtement. L'analyse d'une image numérisée offre parfois des surprises qu'il faut impérativement vérifier sur la peinture

originale. Un exemple est celui de cette petite pyramide qui fit l'objet d'un article très officiel publié par un

spécialiste américain. La petite pyramide n'était en fait qu'un malheureux coup de pinceau comme j'ai pu le constater en allant observer de très près

l'œuvre originale exposée au Louvre.

Pourquoi une telle frénésie ? Simplement

par ce que ce tableau est une énigme à lui seul et

qu'il renferme des propriétés incroyables. Sans doute aussi

parce que, nous en sommes sûr aujourd'hui, la toile détient

plusieurs clés liées à l'énigme de Rennes‑le‑Château. Nous avons aujourd'hui la preuve en image que le fond montagneux est celui

du Haut‑Razès.

La difficulté est donc de trouver une cohérence dans les différentes lectures. Mais surtout, le

premier problème que le chercheur doit surmonter est celui de travailler sur des bases

objectives et correctes. Les copies transformées, colorisées, ou déformées par la numérisation ne manquent pas et il faut avoir

constamment en

tête les mesures exactes avant de procéder à une quelconque étude. Il faut aussi prendre en compte non

seulement l'histoire du tableau, mais également sa restauration et ses repeints. Il faut enfin savoir que certains travaux parus depuis plusieurs années

se sont construits sur une méconnaissance totale des contraintes liées à la peinture et des manipulations qui furent introduites

sur la toile au siècle dernier... |

|

Exemple d'étude montrant jusqu'où il

ne faut pas aller...

|

|

Beaucoup de questions restent encore sans réponse. D'ailleurs, le

domaine d'investigation n'est pas limité aux

Bergers d'Arcadie (version II) puisque

Nicolas Poussin

avait composé une réelle série des Bergers allant du

Roi Midas à la source du Pactole

jusqu'au paisible tombeau arcadien...

Avant d'aborder les constatations et les

analyses concernant la restauration du tableau, il est intéressant d'observer quelques radiographies officielles. Elles sont à mettre en

parallèle avec ce qui suit...

Je tiens bien sûr à remercier Patrick Merle

pour son excellente analyse

et sa riche contribution...

Patrick Merle est spécialiste

dans la restauration des peintures avec 30 années d'expérience

professionnelle et finaliste de la XVIIe Exposition

Nationale du travail (Paris 1986) section Rentoileur |

|

Les Bergers d'Arcadie sous la lumière |

|

Comme pour d'autres tableau d'exception, les Bergers de Poussin eurent aussi droit à leurs

photos médicales. Ces quelques clichés étonnants sont peu connus

du public, mais ils sont classiques pour les experts. Ils

montrent les Bergers d'Arcadie selon des analyses photographiques

différentes : par Infra Rouge, en lumières rasantes, ou par

radiographie. |

|

Radiographie qui montre au delà de l'Infra Rouge,

en particulier la marque de la

collection royale (en bas à gauche), certainement peinte au

pochoir sur le dos, et donc non

visible avec le rentoilage, et le bâton peint avant le

tombeau (Photo P. Merle)

|

|

Photo Infra Rouge montrant les

sous‑couches de la peinture, et donc sous

certains repeints ; remarquez le tronc en haut, le paysage

et le ciel à droite,

l'ombre du bras sur le tombeau...

(Photo

P. Merle)

|

|

Photo noir et blanc prise en lumière

rasante

On voit nettement les bandes de toile ajoutées en haut et

en bas...

(Photo P. Merle)

|

|

Photo sous fluorescence UV datant de

1960 et qui montre en sombre les repeints

récents

posés sur le vernis ancien, qui renvoie la

fluorescence

(Photo P. Merle)

|

|

Photo sous fluorescence UV datant de

1993 qui montre en sombre les repeints récents

posés sur le vernis ancien qui renvoie la fluorescence.

On peut ainsi bien voir la nouvelle restauration

(Photo P.

Merle)

|

|

La photo sous fluorescence UV de 1993

montre les repeints très récents qui servent à corriger les

repeints plus anciens qui ont viré, ce qui posait problème

puisqu'ils devaient rester visibles. Observez sur la droite la

bande noire qui illustre cette opération, ainsi que la bande horizontale en haut nettement marquée.

Il faut aussi noter que par rapport à la photo de

1960 il y a eu des

allègements de verni à certains endroits et pas à d'autres.

Nous allons aussi voir ci‑dessous que la version des Bergers du Louvre comporte sous son cadre deux bandes horizontales masquées

en haut et en bas alors qu'une bande verticale à

droite est restée visible. |

|

Les Bergers d'Arcadie, un tableau

défiguré... Par Patrick Merle, restaurateur

d'art |

|

Quelques notions de restauration

Avant de s'occuper de la remise en

état esthétique, l'objectif étant de remettre la peinture

dans un état aussi proche que possible de ce qu'avait

réalisé l'artiste, il faut vérifier la solidité structurelle

du tableau et sur ce point il est possible d'intervenir de

diverses façons.

La consolidation matérielle ‑ L'encollage

Un tableau est constitué d'un support

toile ou bois (je n'aborderai pas les problèmes du bois qui

sont très spécifiques), d'un encollage, d'un enduit, d'une

couche picturale et d'un vernis. Avec le temps, tous les

supports bougent : le bois dans un sens en travers des

fibres, la toile dans les deux sens à cause des échanges

hygrométriques. Pendant ce temps, l'ensemble enduit

peinture perd sa souplesse et devient cassant. Quand

celui‑ci ne peut plus suivre les mouvements du support, il

se faïence en formant des écailles souvent en "cuvettes" si

la toile se rétracte.

Le jour où l'encollage ne joue plus

son rôle, l'écaille tombe. C'est l'enduit qui lâche, et il

entraîne la peinture qui est fixée dessus. Dans ce cas,

l'opération de base consiste à faire passer de l'adhésif à

travers la trame de la toile pour reconstituer l'encollage

et remettre à plat les écailles par pression.

|

|

1‑ châssis, 2‑ toile,

3‑ encollage,

4‑ enduit,

5‑ couche picturale, 6‑ vernis

|

Exemple de châssis en bois à clés

et toile de lin de rentoilage

|

|

La consolidation matérielle

Le rentoilage

S'il y a des trous, des

déchirures, des bords de tension affaiblis, ou une mauvaise

résistance mécanique de la toile, on pratique alors un

rentoilage qui est l'opération classique de

consolidation générale.

On utilise pour cela un bâti (sorte de châssis

très solide, sans traverses, plus grand que le tableau à

restaurer) sur lequel on monte une toile neuve que l'on

traite pour casser sa nervosité.

La préparation du tableau consiste alors à coller sur la peinture

un cartonnage de protection, puis à refixer les fonds par encollage. Enfin, s'il y a des déchirures on colle une

tarlatane de rigidification (sorte de gaze aux dimensions

stables). Cet ensemble est enfin collé sur la toile neuve

tendue sur son bâti.

|

Un exemple de rentoilage sur bâti

d'un tableau complètement déchiré

|

|

Après mise à plat par pression et

séchage, la toile neuve est coupée avec une marge pour la

tension, et il ne reste plus qu'à monter le tout sur le

châssis normal du tableau qui doit être solide et à clés

(coins de bois qui permettent de régler la tension).

Cette marge peut être plus

grande que nécessaire. Si on veut agrandir le tableau, il

suffit de couper une ou plusieurs bandes sur une vieille

croûte dont la toile est plus ou moins similaire, puis de

les coller sur la toile neuve en prolongement de celle

d'origine au moment du rentoilage. De ce fait, on aura

compensé l'épaisseur, et l'état de surface ressemblera

beaucoup à celui de la peinture d'origine. Il ne restera

plus qu'à monter l'ensemble sur un nouveau châssis, adapté

aux nouvelles dimensions, et à passer à la phase esthétique.

C'est à ce stade que les vraies difficultés commencent...

Cette description correspond au

rentoilage classique français à la colle de farine. Dans les

pays nordiques (Hollande, Angleterre, ...), celle‑ci étant

trop sensible à l'humidité, c'est un mélange cire résine qui

est utilisé depuis longtemps. Aujourd'hui, on utilise

des résines synthétiques éventuellement misent en

œuvre avec une table chauffante sous vide.

Pour mémoire il est possible, si la

résistance mécanique de la toile le permet, d'éviter le

rentoilage en posant des bandes de tension sur la périphérie

pour un remontage solide ; et si les trous et déchirures sont

petits et peu nombreux, en posant des pièces. Il s'agit là

d'un pis‑aller économique, mais qui a l'avantage de

conserver le tableau dans un état au plus proche de

l'origine. L'agrandissement est dans ce cas impossible.

Il existe aussi une technique radicale

qu'on appelle

transposition. Après la pose d'un cartonnage très

solide sur la peinture, on supprime le support toile ou

bois. On ne conserve alors que la couche picturale et

l'enduit sur lequel elle est fixée. On reprend l'enduit, on

colle dessus une double tarlatane qui remplacent le support

d'origine (un bois peut se transformer en toile), et enfin on rentoile l'ensemble. Un agrandissement est là tout à

fait possible. Cette technique que l'on pensait définitive

s'est avérée avec le temps ne pas l'être. Elle ne se

pratique plus aujourd'hui excepté dans des cas très

particuliers.

|

|

"Les Bergers d'Arcadie" du

Louvre

a été rentoilé...

Pour comprendre les conclusions qui vont

suivre, il faut au préalable comparer le tableau original avec son cadre, puis le même tableau sans son cadre. Pour cela, il

existe fort heureusement une photo d'archive sans cadre prise par le Louvre lors d'une séance de nettoyage. C'est grâce à cette image

déposée furtivement sur le Web que de nombreuses constations purent être tirées.

La comparaison est édifiante, et le plus

visible est cette bande horizontale noire en haut. Le cadre

d'origine cache en effet dans sa feuillure une importante partie du dessin qui a noirci avec le temps. La première réaction est de

se demander pourquoi une partie du tableau a été occultée... En fait

cette bande n'est pas d'origine...

|

|

Les Bergers d'Arcadie II de Nicolas Poussin dans son cadre ‑ Musée du Louvre

Date officielle 1639 ‑ 1640 ‑ date beaucoup plus probable 1655

|

|

Les Bergers d'Arcadie II sans son cadre ‑ Photo

d'archive du Louvre

La marge de 7cm en haut et qui a noirci est nettement visible

(Nous verrons que cette bande haute a été ajoutée et sert à modifier les dimensions

d'origine

du tableau afin de casser la composition de l'œuvre)

|

|

On ne peut exclure une transposition et seul le musée du Louvre saurait dire ce qu'il en est

réellement. Un autre constat est important à retenir : la toile a été renforcée par un rentoilage provoquant son agrandissement.

Ce procédé qui a pu être décidé officiellement pour la consolidation de l'œuvre reste incompréhensible du point de vue de la taille du

tableau qui s'est vu modifiée. Le vrai objectif aurait été alors de pratiquer l'agrandissement pour perdre définitivement les

dimensions d'origine définies par Poussin.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, observer le dos du tableau ne servirait à rien ! La toile arrière

est continue jusqu'aux retours sur les bords du châssis.

L'opération était‑elle justifiée

par l'état du tableau ? Ou bien, s'agissait‑il d'une restauration pour permettre ce fameux agrandissement ? Nous l'ignorons.

Faisons maintenant l'exercice du superposer avec précision

l'image des Bergers du Louvre sans son cadre sur le tableau avec son cadre d'origine. Ceci permet de se rendre compte des parties dissimulées. La

première remarque est évidente : si les marges, gauche, droite, et basse, semblent compatibles avec la feuillure, la marge haute ne l'est pas du

tout. Le tableau agrandie n'est visiblement plus adapté à son cadre d'origine. Cet agrandissement aurait‑il finalement échoué ? Aurait‑il été abandonné ?

Il est clair qu'aujourd'hui personne ne peut ce douter de la malversation tant que le cadre d'origine est conservé et la marge haute

reste discrètement dissimulée. |

|

La limite rouge montre la dimension actuelle de la toile dans son cadre d'origine

La bande de 7 cm en haut est cachée par le cadre |

|

La présence d'une marge horizontale de

7 cm en haut de la toile est un fait, et il ne s'agit nullement

d'une supposition. De plus, le sujet ne peut être ignoré des

spécialistes qui se gardent bien de l'aborder

officiellement, et la raison est cinglante : cet agrandissement avéré est une aberration totale qui ne trouve

aucune explication rationnelle, que se soit en matière de technique, de déontologie, ou

d'histoire de l'art. Car il faut savoir que transformer un tableau du XVIIe siècle relève pour tous les

professionnels de l'art d'un pur sacrilège, surtout sous la direction d'un musée aussi prestigieux que le Louvre.

Il existe un moyen de vérifier que cette transformation est parfaitement connue des

experts. Pour cela, il suffit de se référer aux notices de Nicolas Poussin

sur le site Utpictural18 et de lire la légende concernant les Bergers d'Arcadie

version II :

Dimensions : Hauteur 85 cm * Largeur 121 cm

La toile a été agrandie de 7 cm en hauteur,

de 4,5 cm à

droite

et de 2 cm en bas

Surprise : non seulement une bande de 7 cm a été ajoutée en haut de la toile, mais également à

droite et en bas. Ce cas est‑il isolé ? Pas du tout, car "Les Bergers d'Arcadie" version I (version

anglaise) a aussi fait

l'objet d'un agrandissement.

On peut ainsi lire dans la base d'archive :

Dimensions : Hauteur 101 * Largeur 82

cm

Une bande de 8 cm environ a été ajoutée sur la gauche,

ainsi

qu'une autre non mentionnée de 2,5 cm en haut

|

|

Les Berger d'Arcadie I par Nicolas Poussin ‑ 1638‑1639

Version anglaise

|

|

Il faut savoir que le procédé d'agrandissement ne pose à priori aucun problème technique particulier

au niveau structurel. Le travail reste toutefois long,

complexe, et par conséquent coûteux. Cette technique connue depuis

au moins 250 ans n'est donc pas bénigne, et il faut de bonnes raisons pour se lancer dans une telle opération.

Pour avoir une idée de l'époque

à laquelle ce travail fut réalisé, il faudrait examiner les

caractéristiques de la nouvelle toile, le modèle des

semences de montage, et le type du châssis. C'est encore une

fois le Louvre qui connaît la réponse.

La question

reste donc posée :

Pourquoi avoir réalisé sur ces deux

tableaux jumelés un travail complexe et coûteux qui de plus est considéré par tous

les spécialistes et les amateurs de l'art comme une lourde

faute professionnelle ? La déontologie du métier interdit

formellement en effet de modifier le format d'origine d'un tableau, et encore plus celui d'un maître du XVIIe siècle.

|

|

La remise en état esthétique |

|

Après la consolidation, il faut tenter de ramener la partie visuelle du

tableau dans un état aussi proche que possible de ce

qu'avait voulu le peintre dans la limite de son évolution.

L'action se déroule en 3 phases :

1 ‑ Enlèvement de tous les apports

intempestifs dus au temps et surtout :

‑ la crasse

grise qui se dépose. Elle se retire en général facilement

‑ le vernis qui vire jaunâtre et se

décompose, qui peut être soit enlevé, soit

allégé

‑ les repeints des anciennes

restaurations ou des bidouillages qui sont

souvent très délicats à supprimer.

Suite à ce travail, on retrouve tout ce qui reste de

l'origine de la peinture dans la limite de

l'évolution de ses différents composants.

Ces opérations peuvent être très simples

comme très complexes. Mal maîtrisées, elles

sont parfois dangereuses pour

l'intégrité de l'œuvre, mais sans cette restauration un tableau du

XVIIe

siècle serait totalement illisible.

|

|

|

Sur cet exemple, le rond sombre

est constitué par de la crasse

Le jaune brun est dû au vernis

qui a viré. Là où il a été enlevé la vraie couleur apparaît

Les stries grisâtres

horizontales sont des repeints qui ont noirci et qui

servaient à noyer une balafre verticale

|

|

2 ‑ Masticage :

Une fois la peinture dégagée, il faut mastiquer les manques, c'est à dire les

endroits où l'ensemble enduit‑peinture écaillé a lâché, ainsi que les accidents mécaniques comme les trous ou les déchirures.

3 ‑ Réintégration esthétique :

Il reste ensuite à réintégrer les manques et les usures. Ces retouches

s'appellent aujourd'hui des "repiquages",

car elles se font avec un tout petit

pinceau, de façon illusionniste si

l'ensemble du sujet est présent. Par contre,

sur des tableaux très abîmés avec des

manques importants, la retouche reste

visible volontairement.

Officiellement, cette méthode aurait été mise au point pour

que l'amateur sache ce qui est d'origine et

ce qui ne l'est pas. En réalité, la vraie raison est

qu'il est totalement impossible de

reconstituer des surfaces importantes de

façon satisfaisante.

Une peinture ancienne

subit de multiples évolutions. Les

pigments se modifient avec le temps et interagissent

dans les mélanges à l'huile de lin qui

sert d'agglomérant, se transformant par

oxydation en brunissant. De ce fait, une

peinture neuve ne pourra jamais donner le

même effet qu'une peinture ancienne. Il est

possible de créer une certaine illusion sur des

endroits ponctuels, mais pas sur des grandes

surfaces. Dans le passé, le restaurateur débordait

largement sur l'original, mais aujourd'hui

c'est totalement exclu pour préserver l'œuvre originale au maximum.

Depuis

l'entre deux guerres, les retouches à l'huile

les plus proches en théorie de l'original ont

été abandonnées pour deux raisons :

‑ Elles deviennent très

solides avec le temps et donc très difficiles à

enlever sans abîmer la peinture ancienne

‑ Elles se transforment de façon très sensible,

si bien que même correctement réalisées,

elles se désaccordent au bout de quelques

décennies.

Les couleurs utilisées en

restauration sont donc spécifiques de manière à rester stables et facilement réversibles. Par

contre, elles ne permettent pas d'obtenir des effets aussi lumineux que dans la peinture à l'huile.

4 ‑ Vernissage :

Pour finir, l'ensemble du tableau est

reverni pour le protéger. Cela permet aussi de

redonner toute leur valeur aux tonalités, aux contrastes et à

la lumière.

|

|

Les mésaventures des Bergers du Louvre |

|

Reprenons les mesures

Maintenant que la technique de

restauration a été abordée, voyons les

explications qui en découlent autour du chef d'œuvre arcadien, et sur lequel on

a écrit tout et son contraire.

La notice du Louvre (base Joconde et

Utpictural18) annonce une taille du tableau de

85 cm x 121 cm. Cette taille est celle que l'on observe dans son cadre. Pour obtenir la dimension hors tout il faut ajouter environ

1 cm sur tous les bords

de la toile permettant ainsi le recouvrement de la feuillure.

On obtient alors les

dimensions approximatives suivantes :

87 cm x 123 cm

Celle taille est d'ailleurs confirmée par la

gravure de Bernard Picart (1663‑1733)

réalisée en 1696

et qui annonce : 2 pieds 8 pouces x 3 pieds 9 pouces

soit très exactement :

86,624 cm x 121,815 cm ou :

87 cm x 122 cm

Ceci prouve que le tableau a bien été

agrandi puisque si on ajoute la bande haute de

7 cm on obtient une hauteur hors cadre de

87 cm + 7 cm = 94 cm

Il faut d'ailleurs noter que cette

bande horizontale n'est pas parallèle. Elle mesure 6,5 cm à gauche et 7,5 cm à droite.

Qu'en est‑il des autres bords ?

Contrairement a ce qui est écrit,

la

bande basse n'a pas été ajoutée. Elle compense uniquement une partie abimée par la poussière et l'humidité. Car il faut savoir

que les tableaux anciens souffrent souvent d'un même mal : la crasse s'accumule au bas de la toile provoquant sous le cadre avec

l'humidité un pourrissement très localisé.

Il n y a pas de bande droite ou

gauche ajoutée. Sur le bord droit, un phénomène de tension de la toile fait par contre croire à une bande.

Finalement et en tenant compte de

l'agrandissement haut, la toile possède aujourd'hui les dimensions suivantes :

94 cm x 122 cm

...ce qui est très différent de la taille notée par Bernard Picart, et encore moins celle qu'avait choisie Poussin.

Une chose est sûre, le Louvre ne

fournit

aucune information précise à ce sujet, rendant cet agrandissement parfaitement énigmatique. L'objectif serait‑il de semer le doute ? ou bien s'agit‑t‑il d'une

restauration malheureuse qui aurait été abandonnée ? Décidément ce tableau exceptionnel cumule les

anomalies et les incohérences aussi bien dans ses dimensions que sur sa date de réalisation officielle....

|

|

Œuvre |

Dimensions |

Rapport |

|

Dimensions arrondies indiquées sur la gravure de Bernard Picart

(référence) et définies par Nicolas Poussin |

87 cm x 122 cm |

1,40 |

|

Dimensions précises indiquées sur la gravure de Bernard Picart

(référence) |

86,624 cm x 121,815 cm |

1,41 |

|

Dimensions du tableau original (Louvre) partie visible (avec cadre) |

85 cm x 121 cm |

1,42 |

|

Dimensions du tableau original hors cadre avec l'agrandissement |

94 cm x 122 cm |

1,30 |

|

La bande haute a été ajoutée provoquant l'agrandissement

La bande basse n'est pas un rajout, mais compense une partie abimée

La bande droite n'est pas un rajout, mais est provoquée par une tension de la toile

(Photo sans cadre extraite de la base archive du Louvre)

|

| Faisons maintenant l'exercice de reporter sur le tableau original les marges

dues à l'agrandissement. Si la bande horizontale haute est restée cachée par le cadre, les bandes droite et basse sont restées en partie

visible. |

|

Le tableau agrandi dans son cadre d'origine (version du Louvre)

La bande haute (agrandissement) est cachée par le

cadre

La bande basse est en partie visible

|

|

Une hérésie programmée ?

Du point de vue déontologique,

modifier une œuvre est une faute grave qui ne peut être

justifiée. D'autant que, dans ce cas précis, il semble que l'on ait voulu dénaturer

VOLONTAIREMENT

le tableau alors que l'on est censé travailler

pour le conserver sur le long terme dans un état aussi

proche que possible de l'origine. Il faut savoir d'autre part qu'en

restauration agrandir un tableau crée sur le long terme des

problèmes sérieux de conservation. C'est donc aussi absurde

qu'impensable.

De plus, nous parlons d'un tableau

important, réalisé par un peintre majeur du XVIIe siècle, appartenant à

l'État, et conservé par les meilleurs spécialistes depuis la

Révolution.

EN CLAIR, C'EST INCOMPREHENSIBLE ! Pourtant les faits sont là...

Une seule explication est envisageable : des ordres sont venus d'une autorité supérieure auxquels les

hauts responsables du Louvre ne pouvaient se soustraire. Pour un professionnel, aucune autre explication n'est envisageable.

Reste la partie esthétique. Il est impossible de reconstituer valablement une

partie manquante importante, de même pour

un ajout. On se contente donc de repeints d'ambiance qui sont

visibles, mais qui permettent d'avoir une vision générale de

l'œuvre avec la composition voulue par l'artiste. Les

responsables du Louvre savaient fort bien que la partie

rajoutée se verrait, quelque soient l'habileté et le talent

des intervenants.

C'est une nouvelle preuve que la

décision est venue d'une hiérarchie supérieure, de responsables

habitués à donner des ordres et à les faire exécuter, mais

incompétents en matière de restauration d'art. Ils pensaient sans doute s'adresser aux meilleurs, et

qu'avec le temps et une pression suffisante, le résultat

serait conforme aux attentes. Comme à l'impossible nul

n'est tenu, le résultat fut médiocre ce qui était

prévisible.

Le but de l'opération était de

casser la composition du tableau, mais le remède fut

pire que le mal. En voulant éloigner les curieux, ils attirèrent plutôt les projecteurs sur une œuvre qui devait rester

discrète. Le regard de l'amateur

sur une invraisemblable incongruité ne pouvait qu'amener

inéluctablement des questions gênantes tout en attirant l'attention sur ce que l'on voulait cacher

!

Il n'y avait plus qu'une seule solution : camoufler ce dérapage au plus vite. Le tableau fut donc remonté dans son cadre d'origine, mais après avoir

creusé la feuillure du haut de 7cm, agrandissement oblige. Ni vu, ni connu... on avait dépensé une fortune pour rien.

|

|

Pourquoi la bande haute de 7 cm est‑elle noirâtre ? |

|

D'autres

phénomènes entrent en jeu et participent au vieillissement de la toile : notamment l'absence de rayons lumineux qui

renforce de façon considérable le brunissement naturel de

l'huile.

Ce double phénomène, absence de lumière et brunissement de l'huile, donne à terme un résultat

sombre et noirâtre comme celui donné en exemple ci‑contre.

|

Exemple de repeint qui a

viré noirâtre,

comme la fameuse bande de

7cm

des Bergers d'Arcadie II

|

|

C'est ce qui s'est probablement passé sur la bande horizontale de 7 cm. Après avoir été rajoutée, cette bande s'est retrouvée contre le bois de la feuillure, d'où un mauvais échange avec

l'oxygène de l'air et l'absence de lumière.

Cette bande est restée cachée par le cadre ce qui l'a rendue noirâtre, et c'est bien la masse de la couche picturale qui a cette couleur.

On ne peut donc retirer que la crasse et le vernis,

éventuellement des repeints posés sur la peinture originale. Malheureusement, si la masse de la peinture est de cette

teinte, aucune restauration n'est possible.

De toute façon, ce nettoyage n'aurait aucun intérêt puisque ce rajout n'est pas d'origine. La

seule possibilité concevable serait de tout démonter afin de revenir à la taille initiale voulue par Nicolas Poussin. Mais ce serait ébranler l'ensemble du tableau, sans

raison valable au niveau de sa conservation. Il est donc tout à fait logique et normal que le Louvre le laisse dans cet état tant

que des raisons techniques sérieuses n'imposent pas de reprendre le rentoilage d'ici un siècle ou deux.

|

|

Un scandale qui date de plus

d'un siècle...

Vous l'avez compris, il s'agit tout simplement d'un scandale

majeur difficile à avouer à un tel niveau, même s'il date

aujourd'hui de plus d'un siècle. D'autant qu'il faudrait

aussi répondre à la question :

Pourquoi ?

Il ne faut bien sûr pas compter sur le

Louvre pour avouer et expliquer une faute aussi lourde, d'autant que donner des explications tendrait aussi à expliquer

officiellement l'embryon de l'affaire.

D'autres anomalies ?

En dehors de cette bande il existe de

nombreux repeints sur la partie d'origine. Certains sont

liés à l'état de la couche picturale et servent

à restaurer les niveaux d'usures et de manques. D'autres sont clairement abusifs, revenant à dire

que certains repeints couvrent des parties en bon état, ce qui

est tout à fait anormal et invraisemblable

sur un tableau du XVIIe siècle.

Le but serait donc cette fois‑ci de masquer

des détails. Nous disposons d'une photographie en noir et blanc de

la fin du XIXe

siècle qui présente cette partie d'origine en bon

état. Elle est aujourd'hui ignoblement badigeonnée, ce qui prouve qu'il n'était pas question de restauration, mais bien d'une

modification. D'autre part, toutes les données disponibles

confirment que le sacrilège daterait des

années 1900, après la prise de la photo et la

réalisation des copies et des interprétations, et avant la

guerre de 1914 du fait du renforcement des règles

déontologiques et surtout de la diffusion en nombre de

reproductions semi industrielles. Cette période est

confirmée par l'état de l'évolution des retouches.

|

|

Photo ancienne des Bergers d'Arcadie

sans les repeints

|

|

Depuis la Révolution française, des

règles précises ont été élaborées pour la conservation et la

restauration des œuvres d'art des musées nationaux. Le

choix des interventions et des techniques à utiliser pour

remettre en état un tableau important est choisi en

commission, en présence des responsables du musée, du

rentoileur, du restaurateur, et depuis une période beaucoup

plus récente, des scientifiques spécialisés. Rien ne peut se

faire sans une concertation générale aboutissant à un

consensus. Dans le cas des Bergers du Louvre, la seule

explication possible est donc

une intervention supérieure qui a donné

des ordres à exécuter sans concertation.

Fait troublant,

les Bergers d'Arcadie I (version anglaise) ont subi le

même sort. Ce tableau jouerait‑il un rôle

identique ou similaire dans cette affaire ? Tout permet de le penser...

Bien sûr, il existe au Louvre un

dossier technique très complet, avec des radiographies, des

photos infrarouge en lumière rasante, en macro, et des analyses scientifiques. Pour donner une

idée, le dossier de documentation générale sur les Bergers

d'Arcadie II fait 15 cm d'épaisseur.

|

|

Le bâton du berger

Une radiographie célèbre montre que le

bâton du berger de droite a été peint AVANT le tombeau,

ce qui est absurde dans la mise en place des éléments du

tableau... A moins bien sûr que ce bâton ne joue un rôle

crucial dans la composition géométrique.

En réalité, et

on le sait maintenant grâce aux différentes études de lumière, tous les bâtons étaient déjà dessiné et littéralement gravés

pour qu'ils ne se perdent dans le montage du dessin et des huiles. Ceci est aujourd'hui connu et admis des spécialistes. Il reste

néanmoins que ce constat gène profondément ces mêmes experts puisqu'ils sont dans l'incapacité d'expliquer les vrais raisons de

cette aberration artistique, surtout venant d'un maître comme Poussin.

Comment sur une radiographie, peut‑on affirmer qu'un bâton a été peint avant le tombeau ? Pour voir au delà de la surface

apparente d'une peinture, on peut faire une photo sur

pellicule infrarouge. Selon les circonstances, on peut ainsi

détecter des sous couches et mieux comprendre comment le

peintre a travaillé.

Mais si les couches picturales sont

vraiment opaques, seule une radiographie permet de voir les

strates de fond. Dans le cas qui nous occupe, la peinture de

fond du bâton vertical est interrompu par la ligne

horizontale du tombeau. Cela veut dire que le bâton a été

positionné au début du travail, et que le tombeau ne l'a été

qu'après. Au niveau de la réalisation, c'est évidemment une absurdité.

On commence toujours par les masses principales, ciel,

paysage, tombeau, puis on place les personnages, la

végétation, et enfin les détails comme les bâtons.

... A moins bien sûr que ces bâtons n'aient une

importance particulière !

|

|

Radiographie qui montre au delà de l'Infra Rouge la marque de la

collection royale (en bas à gauche), certainement peinte au

pochoir sur le dos, et donc non

visible avec le rentoilage, et le bâton peint avant le

tombeau

(Photo P. Merle)

|

|

Les Bergers d'Arcadie,

version anglaise... |

|

Tout comme les Bergers du Louvre (version II), la version

anglaise a subi exactement le même sort, c'est à dire un net

agrandissement asymétrique :

8 cm à gauche et 2,5 cm en haut.

Mais à la différence de la version

du Louvre, les modifications n'ont pas été masquées.

Il faut dire que ce tableau étant dans le domaine privé, son propriétaire peut en faire ce qu'il veut. La situation est d'autant

plus

absurde que peu de personnes sont capable de détecter la moindre modification.

Le restaurateur a

débordé allègrement et de façon non continue sur la partie

originale ce qui a "noyé le poisson". Les parties

reconstituées étaient de ce fait beaucoup plus discrètes à

l'époque, contrairement à la bande du Louvre qui ne débordait

pas. Bien sûr, ces repeints ont subit les même évolutions vues précédemment, ce qui se perçoit très bien sur les

photos actuelles (jaunissement et assombrissement). Il existe aussi des retouches liées à l'usure, en

particulier au niveau du tombeau et de la main au doigt

pointé vers le texte.

Pour ce tableau, une donnée

technique permet de dater la période où

l'intervention a été réalisée. Sa dimension officielle est

de 101 cm x 82 cm. Cette mesure prise par devant intègre

les retours des bandes de tension sur les côtés qui sont

épais de plusieurs millimètres, puisqu'il y a la toile d'origine,

l'adhésif, la toile de rentoilage, et les semences de montage.

La taille du châssis est de 100 cm x 81 cm ce qui correspond à un format normalisé 40 figure (40F).

Ce type de châssis industrialisé n'est apparu qu'à la fin du

XIXe siècle. D'autre part, l'évolution des

repeints correspond à un vieillissement de l'ordre d'une

centaine d'années. Enfin, il aurait été très délicat de

faire cette intervention après la première guerre mondiale,

car ce tableau était connu et des photos existaient déjà. Tout

comme pour la version du Louvre, la période de transformation est

donc aussi vers les années

1900 d'après les éléments disponibles.

Sa taille d'origine était de 3 pieds

de haut par 2 pieds 3 pouces de large

ce qui fait 97,5 cm x 73 cm

Ne disposant pas d'une photo fiable du tableau il est difficile de juger

des repeints. Par contre,

le tableau est proche de sa composition d'origine, un peu

comme celui du Louvre avec son cadre. Ceci peut être facilement vérifié en comparant le tableau avec une esquisse sous forme de dessin

du

XVIIIe siècle et réalisée bien avant la transformation.

En

plus de la photo générale, la fiche du tableau montre des détails concernant les repeints

et les usures du tombeau. A noter également qu'il manque

curieusement une bande d'environ 4 cm à droite sur

TOUTES les photos disponibles, y compris sur

celles qui se trouvent dans la documentation interne du

Louvre concernant les Bergers d'Arcadie version II

|

|

En vert les bandes ajoutées au tableau d'origine

qui faisait 97,5 cm x 73 cm

Les dimensions officielles du tableau sont aujourd'hui 100 cm x

81 cm (40F)

|

|

Si l'on compare la version actuelle des

Bergers d'Arcadie version I ci‑dessus et une esquisse faite par

Poussin ci‑contre, l'agrandissement du bord gauche est très net.

Les Bergers d'Arcadie version I

dessin anglais

du XVIIIe siècle

|

|

|

Le tableau est composé de

deux toiles...

Un autre sujet méconnu doit

impérativement être pris en compte. La version anglaise des

Bergers d'Arcadie, dont la date de réalisation est généralement estimée entre 1627 et 1630 est le second d'une paire de tableaux. Le

premier peint en 1624 à l'arrivée de

Poussin à Rome s'intitule "Le Roi Midas se lavant à la

source

du Pactole".

Ces deux tableaux associés sont séparés

depuis longtemps, mais ils se trouvent toujours dans le

monde anglo‑saxon. "Le Roi Midas" est au Métropolitain de New

York depuis 1871, et il est le premier Poussin acheté

par les Etats‑Unis.

Au départ, ils avaient le même

format, si bien qu'aujourd'hui "Le Roi Midas" est plus petit

que les Bergers anglais, la version américaine étant dans son état d'origine. C'est

pourquoi personne ne pense à les associer. J'ai eu la

chance de pouvoir l'examiner en détail l'été dernier, car il

était en Suisse. Il est en très bon état de conservation.

A noter qu'il ne s'agit pas de pendants classiques, avec des

compositions complémentaires. Les deux tableaux sont

similaires, avec pour "Le roi Midas" un effet zoom. La raison

est simple bien qu'invraisemblable : la composition des

Bergers anglais est le développement de celle du Roi Midas, mais avec une échelle réduite de 50 % pour que

les deux tableaux aient le même format ! Un cas unique dans les

annales de l'Histoire de l'Art...

Une autre information est qu'il

existe un double de cette paire. Elle se trouve à Rome, dans

le Palazzo delle Colonne. Elle est toujours associée,

et d'un format un peu plus grand. Il n'existe malheureusement pas de reproduction pour les comparer, et on ignore si cette paire

est contemporaine ou postérieure à l'originale.

Enfin, il existe un autre tableau traitant du

Roi Midas se lavant à la Source du Pactole. Il est

considéré comme une œuvre de jeunesse de Poussin, mais il

ne lui est pas formellement attribué. Le plus surprenant,

c'est que sa composition est horizontale et son traité est très

sage l'apparentant aux Bergers du Louvre; en

opposition avec la paire anglo‑saxonne, verticale et beaucoup

plus primesautière. Son rapport largeur / hauteur est le

même que les Bergers du Louvre. Si ce tableau n'estas officiellement attribué à Poussin, une expertise de Rosenberg admet

aujourd'hui que cette hypothèse est plus que probable.

|

|

Le Roi Midas se lavant à la source du

Pactole ‑ Poussin ‑ Version I vers 1624

(Œuvre non officiellement attribuée à Nicolas Poussin) |

|

Une question essentielle

Pourquoi avoir défiguré deux

tableaux d'un même thème et d'un peintre fondamental tel que Nicolas Poussin en effectuant

volontairement un travail aussi bien complexe qu'absurde et contre toutes les règles de l'art ?

Les

deux agrandissements sont

asymétriques, ce qui fausse complètement la composition

voulue par Poussin, alors même que ce

peintre était justement obsédé par la composition. Elles

étaient tellement élaborées qu'il lui arrivait de

confectionner des sortes de mini scènes de théâtre avec des

figurines habillées, à l'aide desquelles il faisait des

effets de positions, de tissus, d'éclairages, de jeux

d'ombre et de lumière. C'est dire le travail de conception

auquel s'astreignait ce maître avant de commencer un

tableau, et sans compter les esquisses préparatoires. Rien

n'était laissé au hasard ! comme il le disait lui‑même...

Quand Henry Lincoln

proposa son pentagone sur le tableau, il donnait en fait une

triple information :

1 ‑ Le tableau est une clé de l'affaire RLC

2 ‑ Cette clé est liée à sa composition

3 ‑ La clé se présente sous la forme d'un

pentagone

Ce troisième point ne

correspond à rien dans la composition, et il n'a donc pas de

sens. C'est un des mystères de ce livre, "Le Temple

Retrouvé", car les points 1 et 2 sont par contre très réels,

et d'une importance capitale.

Les informations que Poussin voulait, ou qu'on lui a

demandé de transmettre, sont liées à ses compositions très

complexes. En cassant celles‑ci, on a voulu cacher l'accès

aux informations qui leur sont liées. Ceci est vrai pour

les deux versions d'Arcadie.

La version anglaise est

totalement incompréhensible si elle n'est pas recadrée

exactement à son vrai format. La version française,

plus complexe, mais aussi plus précise, est plus

facile à comprendre, car elle fonctionne comme une mécanique

d'horlogerie. Le plus gros de ses modifications a été

masqué.

Tous les éléments sont positionnés selon une logique précise, mais il faut séparer le principal, le

secondaire, et l'accessoire. Ils sont gérés par des

structures différentes, si bien que l'ensemble est très

complexe. C'est pourquoi, contrairement à la relative

liberté des Bergers anglais, ceux du Louvre sont figés dans

un carcan particulièrement contraignant. Il a fallu tout le

talent de Poussin pour réaliser une œuvre de cette qualité,

malgré les énormes contraintes imposées.

Par contre, depuis la fin du

XIXe

siècle la situation changea et ceci pour deux

raisons :

D'une part, l'agitation

soulevée par les curés de la région avait attiré

l'attention, si bien que des petits malins risquaient de

faire la relation entre des particularités du Haut‑Razès et leur

références présentes sur les deux tableaux. C'est

pourquoi on tenta à cette époque de couper l'herbe sous le

pied d'éventuels gêneurs à la curiosité intempestive en

cassant la composition des tableaux. Ceci devait empêcher

d'établir correctement leurs structures sous‑jacentes. La curiosité des chercheurs s'est avérée à terme plus forte que la

tentative de brouillage des pistes.

D'autre part, un fait peu évoqué dans cette affaire est apparue à

cette époque : La mise en œuvre de la NTF et l'arrivée de la nouvelle triangulation française. Pour établir des cartes

précises, il fallut mettre en place un système de

triangulation. Le premier de l'époque moderne a été

élaboré par les Cassini

dans la première moitié du

XVIIIe siècle. Mais vers 1850,

les avancées scientifiques et techniques rendirent ce

système obsolète. Entre

1850 et 1870, les militaires durent donc étudier la

Nouvelle Triangulation Française dite

NTF qui fut mise en place sur le terrain

dans les années

1880 / 1890. Compte tenu de sa précision, la NTF est

toujours utilisée, les données aériennes,

satellites et GPS ne servant qu'à peaufiner les détails.

Et Boudet dans

tout ça ?

Que

Boudet ait fait sa découverte au milieu des

années 1880

n'est pas un hasard. Il avait à sa disposition des

informations transmises par ses pairs comme l'a démontré

Franck Daffos, mais il disposait aussi de moyens

techniques inédits, qui avaient fait défaut à ses

prédécesseurs.

Ceux‑ci permirent également à d'autres personnes

"non autorisées" de comprendre où était le lieu

tant recherché, sans avoir besoin des informations Boudet,

rien qu'à l'aide des tableaux.

C'est la raison pour

laquelle il a été jugé impératif à cette époque de les

maquiller pour les rendre illisibles, avec succès pour la

version anglaise, et avec maladresse pour la version française. Il est d'ailleurs

intéressant de constater que malgré cet échec, personne

officiellement du moins n'a compris ce que

véhicule ce tableau et pourtant, ce n'est pas faute de

recherches... !

|

|

Tout est important !

Finalement, c'est aux tableaux de

parler et non l'inverse. Il faut tout observer, aussi bien la

mise en place générale de la scène que les détails. La position des

personnages, celle des bâtons, la longueur de ceux‑ci, les

jeux des mains et des pieds. Tout compte sans exception

! L'ensemble est géré par des figures géométriques

interconnectées, mais pour les construire de façon précise, il

faut d'abord trouver et caler correctement les cercles dans

lesquels elles s'inscrivent.

Attention au piège : il y a

deux strates

dans les Bergers du Louvre qui semblent intégrées, alors

qu'en réalité, elles sont indépendantes. C'est le plus

fabuleux tour de passe‑passe de Nicolas Poussin !

Patrick Merle

La suite page suivante |

|

|