|

|

Il existe

une multitude de

richesses méconnues à Limoux, et nombreuses sont celles qui trouvent

un lien avec l'affaire de Rennes‑le‑Château. Il ne faut

donc pas hésiter à s'y rendre pendant qu'il en est encore temps. Ces

chefs d'œuvres sont encore visibles, mais pour combien d'années

encore ?

Vue de l'extérieur, la

façade de pierre paraît bien triste et bien fragile, écrasée entre deux

bâtiments modernes. Cette petite église des Augustins semble

résister à des années d'oubli. Pourtant, il faut aller la

visiter, car vous serez émerveillé par son charme et ses riches

décorations.

Le fronton sculpté date de

la fin du XIVe siècle. Au centre, porté par deux

anges, un blason célèbre la couronne christique et deux cœurs

enflammés. Nous sommes devant l'une des paroisses de

Limoux, celle dédiée aux Augustins. |

Le fronton de pierre de l'église

de

l'Ordre des Augustins à Limoux |

|

Détail du fronton avec au centre la Couronne d'épines

et les deux Cœurs |

|

L'église fut construite au

XIVe siècle. À l'intérieur, le retable, le

maître autel et la chaire datant de

1695, sont classés monuments

historiques depuis 1970.

Limoux, comme d'ailleurs

de nombreuses communes du Razès, possède un passé riche et

tourmenté. Son histoire religieuse passe d'abord en l'an 1000 par

l'abbaye de Saint‑Hilaire. La région est alors sous le règne du

Vicomte de Carcassonne Roger 1er. Mais d'autres épisodes vont

marquer la population avec la crise albigeoise. Alors que Limoux

dépend du Comte du Razès, elle est prise au

XIIIe siècle par

Simon de Montfort lors de la croisade contre les Albigeois et

rejoint la couronne en 1296. Durant cette guerre

sanglante, Dominique de Guzman prie avec ses compagnons dans

le monastère de Prouilhe fondé en

1206. Les églises de

Saint‑Martin et de

ND de Marceille

vont naître à cette période. En

1317 le Pape

Jean XXII crée un siège épiscopal à Limoux, mais il est déplacé à

Alet après l'opposition des religieuses de Prouilhe. Limoux va

alors accueillir des couvents mendiants : en

1270 les frères

mineurs, en 1306 les Augustins et en

1325

les

Dominicains.

Mais les troubles

continuèrent. Ce fut au XIVe siècle, le

Prince Noir,

qui dévasta la ville. Puis au XVIe siècle, les catholiques et

les calvinistes s'opposeront, entraînant 30 ans

de guerre civile et un ralentissement de son essor industriel.

Ce n'est qu'au XVIIe siècle que Limoux retrouve le calme et la

prospérité. Les Doctrinaires arrivent en

1640 et la

Révolution ferme les couvents et vend leurs biens.

ND de Marceille échappera par

miracle à ce sort. |

|

Une fois franchie l'arcade

de pierre, un porche nous attend avec un second fronton. Une

inscription latine l'accompagne :

DOMUS MEA

DOMUS ORATIONIS EST

Il est

amusant de retrouver ici une phrase que les passionnés

connaissent déjà puisqu'il s'agit d'une formule existant sur

le porche de

l'église de Saunière :

DOMUS MEA DOMUS

ORATIONIS VOCABITUR

En fait il s'agit de la même

référence, mais extrait de deux évangiles différents. |

Sous le porche un second fronton |

|

Traduction :

«Ma maison sera appelée maison de prière».

Ce sont les paroles prononcées par Jésus

lorsqu’il chasse les marchands du Temple, selon l'Évangile

de Marc au chapitre 11, verset 17. Et Jésus poursuit : « mais vous en avez fait

une caverne de brigands » |

|

Qui étaient

les Augustins ?

Les Augustins était un

Ordre catholique que l'on

nomme aussi "Ordre de Saint‑Augustin"

et qui rassemble

des mendiants religieux. Il fut approuvé définitivement au

concile de Lyon en 1274. Bâti sur le modèle dominicain,

c'est avant tout un ordre mendiant qui sera confirmé comme tel

en 1567 par le

pape Pie V.

L'Ordre se décline en

familles regroupant des croyants aux affinités différentes. On y

trouve

par exemple des chanoines réguliers, les ermites de Saint‑Augustin créés en

1256, les ermites Récollets créés en

Espagne en 1588, les Augustins pieds nus créés en

1574, ou

les Dominicains.

Les Augustins pieds nus

(Augustins déchaussés) se répandirent en Italie et en France où

ils formèrent une Congrégation répondant au nom de "Petits pères". Prêchant la pauvreté, la chasteté et

l'obéissance ils se consacraient essentiellement à la

prédication comme d'ailleurs les autres familles. Cet ordre

disparaîtra à la Révolution.

La vie de l'ordre de Saint

Augustin est organisée selon un principe communautaire

classique, mais les préceptes sont issus de Saint‑Augustin.

L'ordre sera reconnu officiellement lors du

IIe

Concile de Lyon en 1274.

Les Augustines sont la

branche féminine de l'ordre. Dédiées entièrement aux malades et

aux hôpitaux, on les trouve à l'Hôtel‑Dieu à Paris. Les

Ursulines ou les Sœurs de la Visitation sont des déclinaisons de

cet ordre.

Les Augustins

arrivèrent donc à Limoux vers 1306 et comme beaucoup

d'ordres mendiants à cette époque, il était riche, possédant une

église, un couvent et même une école.

Pierre d'Assalit,

augustin du couvent de Limoux, deviendra même évêque d'Alet en

1421.

|

|

Les guerres

de religion et la Révolution signeront la fin de l'ordre. Un

incendie violent va aussi contribuer à leur déclin à Limoux.

Une

toile située à ND de Marceille témoigne de la violence des

flammes. L'incendie eut lieu le 15

septembre 1685 et ravagea la ville.

|

Tableau sur l'incendie du 15 sept 1685 de Limoux

à ND de Marceille |

|

Pourquoi

l'Ordre des Augustins est‑il lié à l'affaire ?

Il existe de nos jours 4

raisons essentielles (ce qui ne veut pas dire que ce sont les

seules) :

Ambroise Frédeau

(1589‑1673) ‑ Il fut moine ermite peintre de l'Ordre

des ermites de Saint‑Augustin. Il travailla au couvent

des augustins de Toulouse et fut un excellent ami de

Poussin. Mais surtout il est

habilement cité par

Gasc

dans l'un de ses opuscules comme étant l'auteur du

Saint Antoine à ND de Marceille.

Ambroise Frédeau

(1589‑1673) ‑ Il fut moine ermite peintre de l'Ordre

des ermites de Saint‑Augustin. Il travailla au couvent

des augustins de Toulouse et fut un excellent ami de

Poussin. Mais surtout il est

habilement cité par

Gasc

dans l'un de ses opuscules comme étant l'auteur du

Saint Antoine à ND de Marceille.

Mathieu Frédeau ‑ Très probablement le

frère de lai

de Ambroise Frédeau et son ainé. Également moine augustin et

peintre itinérant. On retrouve mystérieusement sa signature sur

le Saint Antoine contrairement à ce qu'affirme

Henri Gasc dans

son opuscule.

Mathieu Frédeau ‑ Très probablement le

frère de lai

de Ambroise Frédeau et son ainé. Également moine augustin et

peintre itinérant. On retrouve mystérieusement sa signature sur

le Saint Antoine contrairement à ce qu'affirme

Henri Gasc dans

son opuscule.

Saint‑Augustin ‑

Considéré

aujourd'hui comme le père de l'Église catholique, il était avant

tout un philosophe chrétien. Le fait essentiel de

sa biographie qui nous occupe est qu'il assista au

pillage de Rome par

Alaric chef des

Wisigoths le

24 août 410.

Saint‑Augustin ‑

Considéré

aujourd'hui comme le père de l'Église catholique, il était avant

tout un philosophe chrétien. Le fait essentiel de

sa biographie qui nous occupe est qu'il assista au

pillage de Rome par

Alaric chef des

Wisigoths le

24 août 410.

Le

mystère de Valcros ‑ Initialisé par

Alfred Weysen

après la découverte d'un Saint‑Augustin bien mystérieux

Le

mystère de Valcros ‑ Initialisé par

Alfred Weysen

après la découverte d'un Saint‑Augustin bien mystérieux

Pour plus de détails sur cet

épisode passionnant, se référer à l'aventure du tableau

Saint Antoine à Notre Dame de

Marceille. |

|

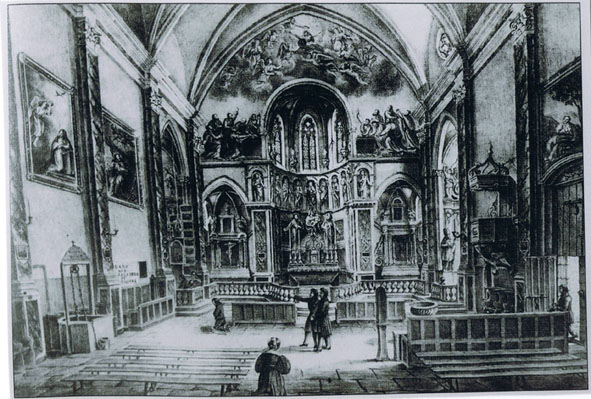

À l'intérieur, un écrin de couleur |

|

À

l'intérieur de la chapelle des Augustins, le spectacle est au rendez‑vous. Derrière

le

portail grisâtre se cache un écrin richement décoré. Malgré le

temps et l'humidité qui attaquent les murs et les plafonds, les

décorations des voûtes ont conservé tout leur éclat. |

|

La nef |

L'entrée |

|

On peut alors admirer ces

peintures décoratives qui rappellent

ND de Marceille. Elles nous

donnent ainsi un échantillon de ce que pouvaient être ces lieux il y a

plusieurs siècles. |

|

Les voutes peintes |

|

Cette église cache

un autre lien fort avec

Notre Dame de Marceille. La chaire possède

en effet une extrême ressemblance avec celle dessinée sur la gravure célèbre de Reynié et Certain datée de

1830. |

|

La chaire de l'église Saint‑Augustin

à Limoux |

|

|

La gravure de qualité exceptionnelle détaille

l'intérieur de

ND de Marceille en

1830. Or un mobilier très important a

été remplacé lors des rénovations engagées par

Henri Gasc. Il s'agit de la chaire qui n'existe plus aujourd'hui sous cette

forme.

|

|

Gravure de Notre de dame de Marceille

vers 1830 (de

Reynié et Certain)

et la chaire à droite

|

|

La chaire

était à l'origine suspendue au mur à une

légère hauteur. On la retrouve positionnée ainsi dans

l'église

des Augustins à Limoux. D'ailleurs

Gasc la décrit

de façon très imagée en la nommant "La lanterne des anciens palais de

justice".

En la remplaçant, Henri Gasc avait certainement un plan précis. En construisant à ND de Marceille une chaire constituée d'une

niche encastrée dans le mur plutôt qu'une corbeille suspendue, il

pouvait aménager plus facilement un accès très discret à une pièce fermée située en sous‑sol. Cette cache aurait contenu un dépôt découvert des années auparavant par hasard par

Gaudéric Mèche. Il est à noter que ce local existe bien puisqu'il a été confirmé par un chercheur,

l'ayant visité. Son accès est malheureusement aujourd'hui condamné. |

|

La chaire de la gravure de 1830

à ND de Marceille |

La même chaire retrouvée à Limoux

église des Augustins |

|

Admirez comme le

dessinateur prit un soin extrême à détailler ce mobilier. Ceci

permet de mesurer quel niveau d'exactitude nous pouvons

accorder à cette gravure artistique. Il ne s'agit pas

d'un banal dessin issu de l'imagination de l'artiste, mais plutôt

d'un réel instantané de l'époque. |

|

La chaire dans l'église Saint Augustin à Limoux |

|

La paroisse est dédiée à l'ordre des

Augustins. Il est donc normal de trouver une représentation de

Saint‑Augustin. En fait, tout le retable est dédié à la vie du

Saint.

Il est par

exemple représenté à gauche de l'autel sur un bas relief en

plein ravissement.

S'il fallait une

confirmation, nous retrouvons la même scène et le même

personnage à Notre Dame de Marceille sur

la

peinture

au‑dessus de l'entrée principale.

Le ravissement de Saint‑Augustin représente

l'apothéose du Saint devant le mystère

de la Sainte Trinité. |

|

|

À la XIIe station du chemin de croix, on peut admirer une belle

représentation de Marie‑Madeleine qui complète la scène.

Remarquez sa

façon de croiser les doigts... un grand classique dans

les représentations de la sainte. |

|

|

Le retable

et ses décorations murales sont le clou du spectacle. Son aspect

est imposant avec les colonnes de marbre blanc, les bas reliefs

et les sculptures gracieuses.

Toute cette décoration semble avoir été construite pour mettre en valeur deux

scènes. L'une est en haut sous la forme d'une peinture, la

seconde est juste en dessous dans un immense bas relief.

La toile, à

elle seule mérite l'attention. La peinture anonyme trône

largement en hauteur comme si elle était portée aux anges.

Le

haut du retable |

|

|

En haut,

Saint‑Augustin évêque porte une auréole et s'agenouille

devant le Christ. À sa gauche, une femme donne le

sein à un enfant. Il s'agit de la Vierge Marie

allaitant l'Enfant Jésus. Au fond, un paysage

imaginaire est visible au travers une ouverture accompagnée d'une inscription latine :

HINC LACTOR AB VBERE

Il s'agit d'une

inscription mariologique qui se traduit par : « je

m'approche de sa poitrine ». Saint Augustin est agenouillé devant le

miracle de la vie et de la mort. La Vierge Marie est représentée

ici comme une simple mère allaitant son enfant. L'allégorie va

jusqu'à ne pas la représenter auréolée... Étonnant pour un lieu

hautement religieux.

La mariologie est une branche de la

théologie chrétienne qui étudie la place qu'il faut donner à

Marie, mère de Jésus, dans le mystère du Salut du monde. |

|

|

Saint‑Augustin évêque est agenouillé face à la

mort et à la vie

Peinture anonyme |

|

Au‑dessous, un bas‑relief en marbre blanc de

taille imposante évoque l'extase mystique de l'évêque Saint‑Augustin. |

|

En haut

d'un mur latéral, isolé et inaccessible, un curieux blason orne

la paroisse.

Ce signe

est en fait un chrisme intégrant un "quatre de chiffre", mais il

est plus difficile de dire à qui appartient cette signature.

Serait‑on en présence d'un

symbole de reconnaissance ésotérique lié aux bâtisseurs de la

paroisse ? C'est fort probable puisqu'il s'agit sans doute de la signature des compagnons qui participèrent à sa construction... |

|

|

Combien de temps ce témoignage de notre histoire résistera‑t‑il encore ?

Impossible de répondre, mais une chose est sûr : la piste de

ND de Marceille et des frères

Frédeau nous oblige à reconsidérer cette petite paroisse qui conserve toujours la mémoire de l'ordre des Augustin...

|

|

|