|

|

Je me rappelle encore mes premières escapades autour des deux Rennes. Le

Cardou

représentait déjà une

montagne mythique où les spéculations des chercheurs allaient de bon train. Tantôt cache aux trésors, tantôt cache aux tombeaux, les hypothèses

et les rumeurs ne

manquent pas autour du Pech. Il faut dire que son emplacement est particulier, ouvrant la voie vers

Rennes‑les‑Bains et

ayant comme voisin direct le château ruiné de

Blanchefort. C'est aussi la deuxième montagne sacrée du Haut‑Razès après le

Bugarach.

Pourquoi le

Cardou fascine‑t‑il autant ? Son emplacement privilégié sur une terre

ancestrale en face de Blanchefort et sa forme

arrondie très caractéristique sont certainement des raisons importantes. Aisément décelable à l'horizon, il permet de s'orienter

sans risque d'erreur. Une autre raison est celle de la présence d'anciennes mines, favorisant les légendes au‑delà des

siècles.

Pourtant ces explications ne suffisent pas. Le Cardou participe aussi à un repérage

topographique exceptionnel qui était connu depuis très longtemps par nos ancêtres. Les caprices de la nature ont favorisé des

propriétés d'alignements qui furent très tôt remarquées. Le Cardou est important dans le système de codage de l'énigme et

Boudet le savait...

|

|

Le Cardou et sa forme arrondie très

caractéristique |

|

Le Cardou près de Rennes‑les‑Bains ‑ Google maps |

|

Une montagne que l'on ne peut pas rater

|

|

Le

Cardou est très facile à observer

et à découvrir. Prenez la D613 en direction de

Serres, puis tourner à droite pour prendre la D14 vers Rennes‑les‑Bains. En entrant dans le vallon, le Pech Cardou se trouve à gauche et le

château de Blanchefort haut perché, à droite. Vous êtes à la porte de Rennes‑les‑Bains, l'une des entrées du Cromlech de

Boudet.

Au pied du Cardou deux rivières longent la montagne: le Rialsesse au Nord et la Sals à

l'Ouest. C'est aussi à la porte de Rennes que le

Rialsesse rejoint la

Sals

après avoir caressé la bute du

Tombeau des Pontils. |

|

Le Cardou à l'Est et le château de Blanchefort à l'Ouest ouvrent la porte

de Rennes‑les‑Bains (extrait carte IGN Quillan 1/25000) |

|

Le Cardou, à la fois majestueux et mystérieux

|

|

Le nom "Cardou" aurait pour

origine "Chardon", ou "Carlina Acanthifolia" une plante connue pour sa résistance en moyenne altitude et qui pousse

en grande quantité sur l'un de ses versants, mais rien ne confirme cette étymologie. Le fait est que le Cardou était nommé au 19e

siècle "la montagne de Cardon" ou plus simplement "le Cardon".

Culminant à

795 m, il constitue

l'une des extrémités ouest du massif des

Corbières, une région de moyenne montagne aux terrains calcaires et schisteux.

Rappelons que le point haut des Corbières est

le

Pech de Bugarach

avec ses

1231 m d'altitude, les autres sommets importants étant le

Serre de Bec avec 1037 m, le mont Tauch avec 917 m, et la montagne

d'Alaric avec

600 m.

C'est pour cette raison que le Cardou

peut‑être rapproché du Bugarach, ces deux montagnes faisant partie d'un même pli des Corbières. Quant à leur géologie, elles sont

très voisines, essentiellement composées de calcaire déposé sur des marnes.

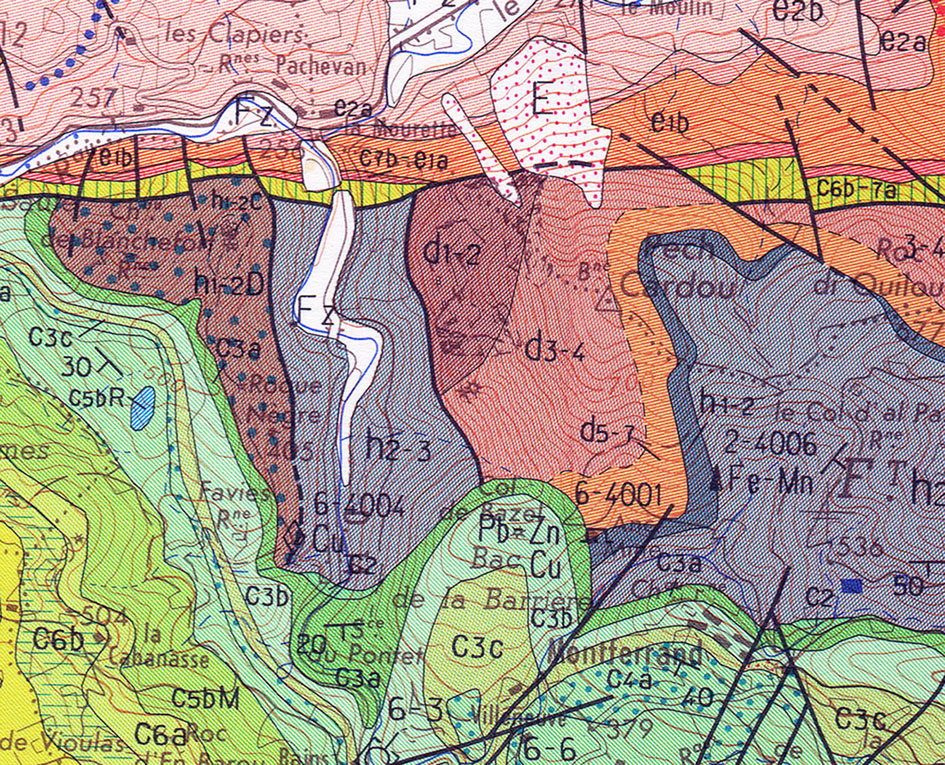

La carte géologique montre d'ailleurs les natures différentes de calcaire entourant le Cardou

et qui laissent présager une chimie complexe et variée. |

|

La géologie autour du Cardou

[d1‑2] dévonien inférieur (dolomies grises ou

verdâtres) [d3‑4] dévonien moyen (calcaires gris plus ou moins argileux)

[h2‑3] viséen (re sédiments calcaires)

[d5‑7]

dévonien supérieur (jaspes noirs ou gris) [h1‑2] tournaisien à Viséen supérieur (Lydiènnes noires à nodules phosphatés

calcaires) |

|

Le Cardou, promenade ou escalade ? |

|

Contrairement au

Bugarach qui reste l'objectif majeur des randonneurs

et des curieux, le Cardou

a su conserver toute sa discrétion, et c'est sans doute l'absence de médiatisation qui l'a préservé. Pourtant, les chemins de promenade sont tout aussi exceptionnels.

Son ascension démarre à Serres à la hauteur du cimetière. Un panneau signale

la présence de trois randonnées : « Sentier des Terres Rouges, Tour du Pech Cardou, et Circuit de la Méridienne ».

Il faut alors rejoindre un pont du XVIIe siècle depuis restauré qui traverse le Rialsesse. De

là, le Cardou est extrêmement imposant par sa forme massive et luxuriante. Un autre panneau prend le relais indiquant le Pech... |

|

Le pont de Serres et le Cardou (photo

Khadir Marie‑Andrée) |

|

200 m plus loin, deux nouvelles indications affichent : « Cardou

par Montferrand » et « Cardou direct ». Ces

deux chemins

balisés sont simplement les deux manières de contourner le Cardou pour arriver à son sommet, le premier par l'Ouest, le second par

l'Est. Chacun offre des vues très différentes, et je conseille aux courageux d'explorer les deux solutions.

Par l'Ouest le chemin

offre une vue imprenable sur la vallée de la Sals, et en face sur les roches de

Roque Nègre. Puis loin, on peut voir

Rennes‑les‑Bains et tout le domaine qui entoure

les Roulers. Par l'Ouest, le chemin

est tout aussi pittoresque, ouvrant au loin sur

les Pontils, la

Pierre Levée et la stature carrée

du magnifique château de Serres.

La végétation du Cardou est épaisse et très variée, sans doute favorisée par une terre rouge et

blanche à la géologie complexe. Une forêt dense recouvre par endroit la montagne, et cette végétation est faite d'immenses pins noirs d'Autriche, de pins Laricio, de

pins Sylvestre, de conifères

tels que des cèdres ou des sapins. La forêt protège aussi une faune discrète et bien implantée.

La montée jusqu'au Pech se fait par un chemin au dénivelé important, mais la récompense est

bout avec une vue impressionnante à 360°. Attention, ne vous trompez pas ; il existe au Sud un second sommet moins haut à

552 m,

tout près du col de Bazel, et surplombant

le Bac de la Barrière.

Le Cardou est aussi un site d'escalade réputé.

C'est sur le versant sud, au

Bac de la Barrière que l'on rencontre une falaise

calcaire découpée en plusieurs secteurs et surplombant la rivière. La paroi est assimilable à une dalle très appréciée des experts

en escalade et qui peuvent y grimper en adhérence ou dans les fissures.

Située à une altitude de 400 m la paroi offre une cinquantaine de voies allant du plus facile au niveau professionnel. |

|

Il faut l'admettre, il existe très peu d'indices factuels

reliant directement l'énigme au Cardou. Certaines traces historiques existent, notamment autour de la production minière, mais

c'est encore Boudet qui cite la montagne le mieux.

|

|

Que nous dit Boudet ?

Si l'étymologie officielle de "Cardou" nous explique que le nom provient

d'une plante, le "Chardon",

Boudet donne une autre racine bien plus pertinente dans

son livre culte

La Vraie Langue Celtique.

Selon son exercice préféré qui consiste à jouer avec les phonèmes de la langue

anglaise, le nom "Cardou" proviendrait de la juxtaposition de deux mots : "to cart"... voyager dans un char... et "how"...

comment ? Ceci donnant :

Cart how... Évidemment, pour comprendre son raisonnement il faut relier ceci avec les

Celtes

et leur moyen de locomotion peu adapté aux dénivelés importants du Cardou...

Cette explication étymologique est évidemment

surprenante. |

|

A l'ouverture du cromleck, sur la rive droite

de la Sals, apparaît une montagne appelée

Cardou :

vers le sommet, commencent à se dresser des pointes

naturelles, connues dans le pays sous le nom de Roko

fourkado. Au temps des Celtes, l'accès de la gorge

était sans doute fort difficile, parce qu'une longue

barrière de roches plongeant dans la rivière en

défendait l'entrée. De plus, déclivité extrême des

pentes des montagne devait inspirer une certaine

crainte aux membres savants du Neimheid, chargés de

donner un nom à cette partie du terrain d'un aspect

si sauvage. Aussi, se sont‑ils demandé comment et de

qu'elle manière il pourraient voyager en chariot, en

s'engageant dans ce défilé presque inaccessible ?

Ils ont laissé à leurs descendants le souvenir exact

de leurs pensées et de leur embarras momentané, en

appelant cette montagne Cardou, –

to

cart, voyager dans un char, –

how

(haou), comment ? de quelle manière ? –

carthow –. Ils n'étaient point trop en retard dans la civilisation, ces bons gaulois des premiers temps de

l'occupation, puisqu'ils se préoccupaient ainsi de voyager en chariot sur des flancs de montagnes à pentes très

dangereuses.

Extrait

"La Vraie Langue Celtique" p 229 |

|

La carte des frères Boudet "Rennes celtique" est aussi intéressante à

observer autour du Cardou. On y découvre le nom d'un ensemble de roches pointues sur sa face ouest :

Lampos.

Ces pointes rocheuses sont

signalées par des points rouges sur la carte.

Elles font face aux Roque Nègre (Roco‑Negro) au sud du château de Blanchefort.

Ce nom que l'on ne retrouve pas sur d'autres cartes semble avoir été rapporté par

Boudet... |

|

Le Cardou vu sur la carte des frères Boudet "La

Rennes celtique" et les Lampos

À gauche sur l'autre versant de la Sals, le

Roque Nègre (Roco Négro) |

|

Et les incohérences continuent puisque

Boudet nous donne encore une fois une

étymologie bien à lui à propos de ces

Lampos. Le nom proviendrait de "lam" agneau, ou mieux de "to

lamb" mettre bas. À vrai dire, c'est un très curieux parallèle qui permet d'introduire un animal devenu familier dans l'énigme: la

brebis et qu'il faut peut être associer à celle du berger

Ignace

Paris. Cette étymologie est si absurde qu'elle mérite une pause... |

|

En suivant ces roches du regard, l'œil est

bientôt arrêté par un ménir isolé, dont la pointe se

montre au‑dessus des chênes verts qui l'entourent.

Il porte dans le cadastre le nom de Roc Pointu : il

fait face à une autre roche naturelle fixée sur

le

flanc de Cardou et ornée de plusieurs aiguilles très

aiguës. Cette dernière roche, séparée de Cardou et

offrant plusieurs pointes réunies par la base, a

présenté à nos ancêtres l'idée des petits êtres

composant une famille et retenus encore auprès de

ceux qui leur ont donné le jour, et ils ont nommé

poétiquement ces aiguilles

Lampos.

Ce mot dérive de lamb, agneau, ou de

to lamb, mettre bas, en

parlant de la brebis.

Extrait

"La Vraie Langue Celtique" p 232 |

|

À droite, les Lampos situées sur la face Sud‑ouest

du Cardou |

|

L'exemple montre à quel point Boudet manipule de temps à autre les mots pour

leur donner un sens caché et suggérer une idée ou une allégorie bien différente du contexte de départ. En effet, il aurait été

beaucoup plus naturel de rapprocher le nom

Lampos de

Lampe qui se traduit en italien

Lampo, en espagnol

Lámpara, et même en occitan

Lampa.

La racine vient du latin

Lampas (ref Gaffiot: Flambeau ou torche) et du grec

Lampas. Quant au mot anglais :

Lamp

Ces roches à la

forme pointue, et détachées du versant furent très certainement comparées par la tradition populaire à des torches, ou à des lampes accrochées à la falaise,

d'où le nom de Lampos... ou Lampes.

Comment Boudet, expert en plusieurs langues, agrégé et spécialiste des lettres

anciennes, a‑t‑il pu passer à côté de cette racine si évidente ? Pourquoi Boudet s'est‑il livré ici à une pirouette audacieuse et peu

convaincante ? Car il faut bien reconnaître que relier des roches à un agneau ou à la mise bas d'une brebis a de quoi surprendre.

L'une des techniques Boudet est maintenant bien connue: amener le lecteur dans un raisonnement absurde pour le faire

réagir. On comprend facilement l'irritation et le rejet de la part de ses collègues de la S.E.S.A. qui ne comprirent rien à de

telles divagations.

Boudet savait ses études linguistiques fortement critiquées, mais l'objectif du prêtre était tout autre.

Entrons dans son jeu et repérons les mots essentiels:

Lampos,

agneau,

mettre bas,

brebis.... Puis transposons‑les dans le contexte de l'énigme. Nous avons respectivement les mots: "torches",

"Christ" (l'agneau est un symbole christique), "descendre", "la brebis d'Ignace Paris"...

L'assemblage de ce nouveau vocabulaire dans une même phrase ne peut que laisser perplexe...

|

|

Le Cardou est un excellent moyen

de découvrir l'entrée du Cromlech de Boudet. La vue à son sommet permet en effet d'apprécier la magnifique étendue du Haut‑Razès, mais

ceci n'est que le décor apparent. Derrière la scène se cache un codage topographique extraordinaire...

Comme pour le

Bugarach ou le

château

du Bézu, nos ancêtres ont profité

des propriétés naturelles du Cardou pour

servir de repère

à une certaine

Géométrie sacrée

La

suite page suivante... |

|

|