|

|

De l'extérieur,

Saint‑Roch n'est pas l'église la plus flamboyante de Paris. Elle n'est pas non plus mise en avant par les brochures touristiques.

Néanmoins, cette

sobriété n'est qu'apparente, et l'absence de médiatisation est révélatrice de son importance. |

|

La façade de l'église Saint‑Roch à Paris,

deux styles distincts/span> |

|

Car ce lieu de culte

possède une relation très privilégiée avec

l'Histoire et l'énigme des deux Rennes. De la même manière que

l'église Saint‑Sulpice appartient aux Lazaristes et à

leurs codifications, l'église Saint‑Roch appartient aux

Templiers

et à leurs secrets. Bien sûr, comme pour Saint‑Sulpice

où les liens avec Rennes savent être

discrets, Saint‑Roch utilise les mêmes registres. Il est donc nécessaire de

prendre du recul pour pouvoir apprécier tous ses chefs‑d'œuvre et toutes ses allégories qui la rendent si importante et si proche de

l'affaire. Sans connaissance et sans une vision globale, il est

impossible de détecter la moindre anomalie ou le plus petit clin

d'œil. Et pourtant, la paroisse est très bavarde. Apprenons à la lire et à l'écouter, car elle appartient à notre patrimoine, un patrimoine

unique.

Saint‑Roch comme Saint‑Sulpice sont reliés à l'affaire de

Rennes‑le‑Château et au Haut‑Razès. Ces lieux de culte

conservent une mémoire, la mémoire d'un grand Secret dont

la France est dépositaire...

|

|

Notre Dame de Marceille à Limoux ‑ Google maps |

|

Lorsqu'une chapelle en cache deux |

|

L'église Saint‑Roch possède une particularité dans son architecture et il

faut l'observer de haut pour se rendre compte de l'agencement très particulier voulu par les concepteurs. Derrière le chœur, trois

chapelles sont alignées dans le prolongement de la nef.

Depuis le chœur vers le fond de l'église, on trouve d'abord

la chapelle de

la Vierge. De forme circulaire, elle est surmontée d'une vaste coupole ovale peinte par Jean‑Baptiste Pierre : "Le Triomphe de la Vierge".

Derrière cette rotonde entourée d'un large déambulatoire, une

seconde chapelle plus petite semble terminer l'édifice de

Saint‑Roch :

la Chapelle de l'Adoration. En fait il s'agit d'un trompe‑l'œil et les rares descriptions de l'église sont erronées, car il

existe en réalité trois chapelles, la dernière étant

la Chapelle du Calvaire.

La confusion provient de la

Chapelle de

l'Adoration que l'on assimile à celle du Calvaire, cette dernière étant peu connue et pourtant bien réelle. Il faut dire que celle‑ci est très peu médiatisée et de plus inaccessible au public. Pourtant elle réserve aussi une belle surprise. Entre la Chapelle

de l'Adoration et la Chapelle du Calvaire, deux parties latérales prolongent l'édifice religieux pour former un T vers deux autres

niches du culte. |

|

L'église Saint‑Roch et ses

trois chapelles au nord

(vue satellite Google) |

|

La Chapelle de la Vierge

C'est

Jules Hardouin‑Mansart qui construira la Chapelle de la Vierge entre

1706

et 1710. La coupole est décorée d'une scène de l'Assomption par Jean‑Baptiste Pierre en

1756.

|

|

La chapelle de la Vierge annonce deux autres chapelles très particulières |

|

|

Il faut noter que le plan officiel est incomplet

Il faut notamment agrandir la dernière

chapelle, celle du Calvaire qui est en réalité beaucoup plus grande

comme on peut le vérifier sur l'image satellite

L'église St Roch est aujourd'hui constituée de trois chapelles alignées derrière le chœur

|

La Chapelle de l'Adoration

(de l'Arche...)

Nous voici sur l'une des deux chapelles les plus

mystérieuses de Saint‑Roch et il n'existe aucun équivalent connu à ce jour. Sa description reste très discrète et très peu d'information

existe sur sa réelle histoire. Construite sur des fonds provenant de

John Law, la

Chapelle de l'Adoration (ou Chapelle de la

Communion) sera achevée en

1717. En prolongement de la Chapelle de la Vierge, on y accède par le déambulatoire entourant cette

dernière. Son atmosphère baigne dans une semi‑obscurité sans aucun doute rendue nécessaire par les objets déposés, sans doute aussi pour

y ajouter une certaine solennité. Car l'objectif de ce lieu est de présenter une copie réelle des

trésors du Temple de Salomon.

On peut y découvrir

l'Arche d'Alliance dans ses

dimensions telles que décrites dans l'Ancien Testament. L'Arche est posée sur la Table des Pains de proposition. De chaque côté, deux

chandeliers à 7 branches font référence à la

Ménorah.

|

|

Dans la pénombre, la représentation d'un trésor du Temple illumine la chapelle

L'Arche d'Alliance majestueuse et mystérieuse observe quelques curieux ébahis |

|

1717, l'année d'achèvement de cette chapelle,

n'est pas une date

quelconque. Elle rappelle que le

24 juin 1717 (2 x 17), jour de la fête de la Saint‑Jean, quatre loges londoniennes «L’Oie

et le Grill», «Le Gobelet et les Raisins», «Le Pommier» et «La Couronne») se réunirent et formèrent

la

première Grande Loge, la «

Grande Loge de Londres et de Westminster ».

C'est l'acte de Naissance de la Franc‑maçonnerie moderne, dite spéculative.

Dans la même année, des loges furent aussi fondées en Russie. En France, la

Première loge maçonnique dont les documents sont connus et attestés, date de

1732.

Les fondations de la Grande Loge de France sont très vite posées en

1736. Elle deviendra en

1773 "le Grand

Orient de Paris".

L'Arche d'Alliance fut réalisée en 1754 et provoquait l'admiration de

Diderot, paroissien de l'église

Saint‑Roch. Mais qui était

John Law ? |

|

John

Law (1671‑1729)

L’inventeur de la crise financière

Saint‑Simon écrivit de lui :

" Il tenait, par son papier,

un robinet de finances qu'il laissait couler à propos sur qui le pouvait soutenir."

Fils d'un riche orfèvre

d'Édimbourg, John Law, écossais, s'expatria en 1694 après un duel au cours duquel il tua son adversaire. Après un long voyage à

travers l'Europe il étudia les systèmes bancaires et compris qu’un frein au développement économique était la non‑circulation des

valeurs financières. L’une de ses idées vers 1720 fut d’aider l’État à la circulation du papier‑monnaie afin de développer les

échanges. En 1715, arrivé à Paris, Law

s'assura la protection du régent Philippe d'Orléans et utilisa son appui en 1716 pour fonder un établissement bancaire privé « la

Banque générale ». L’idée est géniale. Cet organisme bancaire émettra des billets convertibles à vue et acceptés dans toutes les

caisses publiques. C’est la naissance du système Law.

|

John Law ‑ Contrôleur général des

finances en 1720 |

|

À la mort de Louis XIV, en 1715, les

caisses de l'État sont vides. John Law met alors son idée à exécution. La banque émettra du papier‑monnaie contre de l'or et prêtera à

l'Etat le métal récupéré. La solution séduit le Régent qui autorise en 1716 l'ouverture de la Banque générale qui deviendra Banque

Royale en 1718. L'opération est ingénieuse, mais la banque est fragile puisque, ayant prêté son or à l'État, elle est dans

l'incapacité de faire face à d'éventuelles demandes de reconversion de ses billets. Pour poursuivre ses activités, Law met alors en

place un système ingénieux. En

1717, Law se vit aussi confier le recouvrement des impôts et créa à cette occasion « la Compagnie d'Occident »

qui obtint le monopole du commerce avec la Louisiane. En 1719, la Compagnie d'Occident racheta les

privilèges de quelques anciennes compagnies coloniales pour former la Compagnie perpétuelle des Indes.

Les actions de sa compagnie peuvent être souscrites par apports de rentes sur l'État ou par paiement

comptant, et la banque accepte de prêter des billets à cette fin. Law obtint pour elle le monopole des

monnaies et l'adjudication de la Ferme générale des impôts.

L'opération bât son plein et les spéculateurs s'y

laissent prendre. Le cours des actions de la Compagnie s'envole et la cadence d'émission des billets s'accélère. Mais la réalité des

mines d'or du Mississippi et plus généralement la solidité de l'entreprise sont bientôt mises en doute.

Le 5 janvier 1720, Law fut

promu contrôleur général des finances, mais il était trop tard. Cette promotion ne lui permit pas de sauver son système de la faillite

et la spéculation se retourne. Law qui a réuni la Banque à la Compagnie a beau faire, en mai 1720 l'expérience prend fin. C'est la

banqueroute. Les détenteurs de billets et d'actions sont ruinés et Law s'enfuit hors de France. Seule subsiste, grâce au pouvoir

royal, la Compagnie des Indes ; réorganisée en 1722. Elle disparaîtra en 1769.

Ruiné, Law gagna Venise où il mourut en 1729. |

|

De chaque côté, deux vitraux représentent

Mgr Denis Affre

à gauche, et Saint‑Denis l'Aréopagite à droite. Les vitraux furent élaborés à la Manufacture de Sèvres d'après des cartons de

Régnier en 1849.

Denis L'Aréopagite

est un Athénien dont le nom est mentionné au verset 34 du chapitre 17

du livre des Actes des Apôtres. Le converti de Paul, il aussi est considéré comme le premier évêque d'Athènes. À partir du

IXe siècle, les parisiens l'ont aussi identifié à leur premier évêque, Denis de Paris martyrisé

au IIIe siècle sous le règne de l'empereur Dèce. |

|

Saint Denis l'Aréopagite l'Athénien

Vitrail droit de la Chapelle de l'Adoration

|

Sur l'un des vitraux de la chapelle de la Vierge

l'Arche d'Alliance entre deux lys

et l'étoile de Salomon |

|

Détail du vitrail ‑ Sur l'Arche, deux symboles :

Chrisme Alpha/Oméga à gauche et Saint Sulpice à droite |

|

Dans la Chapelle de la Vierge, des vitraux entourent la coupole et apportent une

lumière diffuse et colorée. L'un d'eux est dédié à l'ARCA,

l'Arche d'Alliance. C'est en détaillant sa représentation que

deux symboles importants sont apparus. À gauche nous trouvons un chrisme Alpha‑Oméga (le début et la fin de toute chose). À droite il

s'agit du symbole saint‑sulpicien. |

|

Pour retrouver un même exemple, il suffit d'observer les armoiries de l'Institut de

Formation Théologique de Montréal des prêtres de Saint‑Sulpice (IFTM).

Le M superposé au A signifie à l'origine Avé Maria

mais il a ensuite été repris par les lazaristes...

L'école IFTM est intimement liée au Grand Séminaire de Montréal. En 1878, ce séminaire

devient une faculté de théologie rattachée à l'Université Laval de Québec. Cette faculté obtiendra la reconnaissance civile en 1920.

En 1925, elle obtient son statut canonique à titre de faculté de l’Université de Montréal. Jusqu'en 1967, elle fut l’œuvre des prêtres

de Saint‑Sulpice sise au Grand Séminaire de Montréal. |

L'armoirie saint‑sulpicienne

IFTM à Montréal |

|

L'Arche d'Alliance et l'un des chérubins |

|

Tablette supportant l'une des ménorahs |

Le chandelier à 7 branches |

|

Les curiosités ne

s'arrêtent pas à l'Arche elle‑même, mais aussi à ses décorations qui représentent une transposition de la passion du Christ au royaume

d'Égypte. Un commentaire dans la paroisse présente l'Arche d'Alliance comme le tabernacle de la chapelle de la Communion. Sans

doute est‑ce le résultat d'une mauvaise interprétation... c'est en fait la chapelle qui était le tabernacle symbolique. Car en

réalité, le tabernacle au sens biblique est tout à fait autre chose.

|

|

La Chapelle de l'Adoration et les trésors du Temple |

|

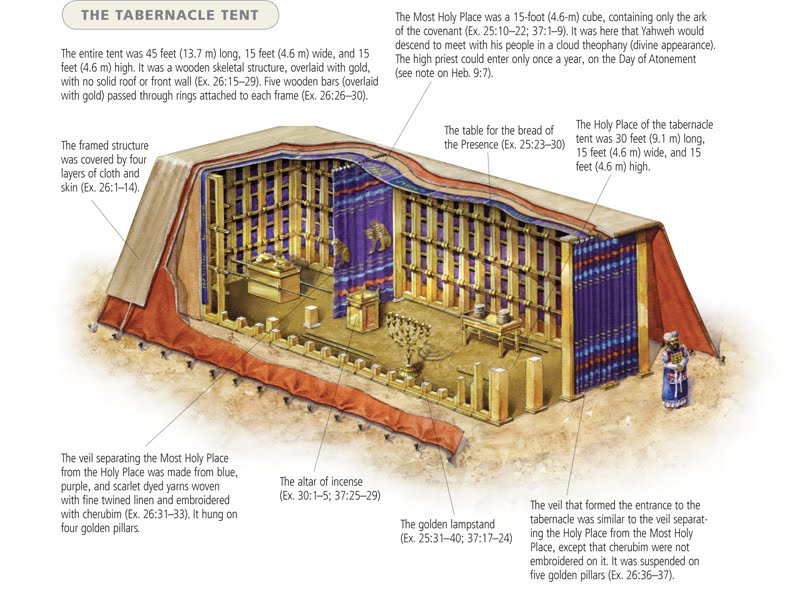

Le Tabernacle originel est la tente qui abritait l'Arche d'Alliance à l'époque de Moïse.

C'était un lieu de culte mobile pour les Hébreux depuis le temps de la sortie d'Egypte puis de la conquête du pays de Canaan. L'Arche

sera ensuite installée dans le Temple de Salomon aux alentours du Xe siècle

av. J.‑C.

"Tabernacle" est dérivé du latin

tabernaculum signifiant une

tente ou une hutte.

C'est Moïse qui reçut les instructions pour la construction du

Tabernacle et elles sont détaillées dans la Bible (livre d’Exode, chapitres 25 à 27). |

|

Le Tabernacle décrit selon la Bible |

|

Le Tabernacle était une construction faite d’une série de planches de

bois d'acacia recouverte ou plaquée d’or, reposant sur des socles d’argent et solidement retenues ensemble par des barres de même

bois également recouvertes d’or. Cette construction avait 10 coudées de large, 10 coudées de haut et 30 coudées de long, et était

ouverte sur la façade est. Elle était recouverte par une grande toile de lin blanc, entrelacée de figures de chérubins, en bleu, en

pourpre et en écarlate. L’ouverture de la façade était fermée par une courtine d’une toile semblable à celle de la couverture, et

était appelée « la porte » ou premier voile. Un autre rideau de la même toile, pareillement brodé de figures de chérubins, appelé « le

Voile » (ou Second Voile), était suspendu de manière à diviser le Tabernacle en deux appartements. Le premier de ces appartements, le

plus grand, qui avait 10 coudées de large et 20 coudées de long, était appelé le « Saint ». Le second appartement, celui qui était en

arrière, de 10 coudées de long et de 10 coudées de large, était appelé le « Très Saint ». Ces deux appartements constituaient le

tabernacle proprement dit ; et une tente fut élevée au‑dessus pour l’abriter. Cette tente était faite d’une couverture de drap

(cachemire) de poil de chèvre, d’une autre de peaux de béliers teintes en rouge, et d’une autre de peaux de veaux. Le Tabernacle était

entouré d’une cour ou « Parvis ». Ce Parvis de 50 coudées de large et 100 coudées de long était formé par une clôture de courtines de

lin, suspendues par des agrafes d’argent, placées au sommet de poteaux de bois ayant 5 coudées de haut, qui étaient eux‑mêmes

enchâssés dans de pesants socles de cuivre, et tendues, comme la tente qui couvrait le Tabernacle avec des cordes et des épingles.

L’enclos tout entier était une place sainte, et, en conséquence, appelée le « Lieu Saint », ou le « Parvis du Tabernacle ». Son

ouverture était du côté Est, comme la porte du tabernacle, et on l’appelait la « Porte ». Cette « Porte » était de lin blanc,

entremêlé de bleu, de pourpre et d’écarlate.

En dehors du Tabernacle

et de son « Parvis » se trouvait le « Camp » d’Israël, qui l’entourait de tous côtés, à une distance respectueuse. Le mobilier du «

Parvis » ne comprenait que deux meubles principaux : « l’Autel d’airain ou l'autel des sacrifices *(Ex 27 v 1‑8) » et la « Cuve

d'airain *(Ex 30 v 17‑21) », avec leurs ustensiles respectifs. En dedans de la porte, et immédiatement en face d’elle, se trouvait «

l’Autel d’airain ». Cet autel était en bois, recouvert de cuivre, et avait 5 coudées carrées et 3 coudées de haut. Divers ustensiles

appartenaient à son service : « vases à feu », appelés encensoirs, pour transporter le feu à « l’Autel des parfums », bassins pour

recevoir le sang, fourchettes, pelles, etc. Entre l’Autel d’airain et la porte du Tabernacle était la « Cuve ». Elle était faite de

cuivre poli et contenait de l’eau. Les sacrificateurs s’y lavaient avant d’entrer dans le Tabernacle. Le mobilier du Tabernacle se

composait d’une Table, d’un Chandelier, d’un Autel des parfums dans le Saint ; et de l’Arche

dans le Très Saint. |

|

Le Tabernacle au centre du camp des Hébreux (conforme à la description biblique) |

|

Dans le premier appartement du Tabernacle, le « Saint », du côté droit en

entrant côté Nord, se trouvait la « table des pains de proposition ». Elle était en bois recouvert d’or, et, sur cette table, étaient

placés douze pains sans levain en deux piles, avec de l’encens au sommet de chaque pile (Lévitique chapitre 24 : versets 6 et 7). Les

sacrificateurs seuls pouvaient manger de ce pain ; Du côté opposé à la « Table des pains de proposition », se trouvait le « Chandelier

», fait d’or pur battu (martelé), ayant sept branches et une lampe à chaque branche. C’était la seule lumière dans le « Saint », car

la lumière naturelle était obscurcie par les voiles et les courtines et il n’y avait aucune fenêtre. Ses sept lampes étaient

nettoyées, arrangées et pourvues d’huile par le Souverain Sacrificateur lui‑même qui, en même temps, offrait l’encens sur l’ « Autel

d’or ».

Plus loin, tout près du « Voile » se trouvait un petit autel

de bois recouvert d’or, appelé « l’Autel d’or » ou « l’Autel des parfums ». Là, il n’y avait pas de feu, sauf lorsque le sacrificateur

en apportait dans les encensoirs qui étaient placés au sommet de cet « Autel d’or », et qu’il émiettait l’encens dessus. Il se

produisait alors une fumée odoriférante ou parfum qui, remplissant le « Saint », pénétrait aussi au delà du « Second Voile, dans le

Très Saint ou « Saint des Saints ».

Au‑delà du « Voile, dans le « Très Saint », il n’y avait qu’un seul

meuble : l’Arche d'alliance fait de bois recouvert d’or, muni d’un

couvercle d’or pur, appelé le «

Propitiatoire ». Par dessus et de la

même masse étaient deux chérubins en or battu. Dans cette « Arche » sous le Propitiatoire étaient placés le vase d’or contenant la

manne, la verge d’Aaron qui avait fleuri, et les deux Tables de la Loi (Epître aux Hébreux chapitre 9 verset 4). Une lumière

surnaturelle apparaissait sur le Propitiatoire et brillait entre les chérubins, représentant la présence divine. C’était la seule

lumière du « Très Saint ». |

|

Il existe dans le désert d'Araba au nord d'Eilat, dans le parc de Timna une

réplique grandeur nature du Tabernacle. La reconstitution est fidèle à la description biblique. |

|

La Chapelle du Calvaire

La

Chapelle du Calvaire est tout aussi mystérieuse que la précédente, d'autant

que son accès

prévu de chaque côté de la chapelle de la Vierge est aujourd'hui

fermé au public. Pourtant ce large espace cache d'autres curiosités

et des œuvres importantes. Pour quelle raison a‑t‑on voulu soustraire au regard des visiteurs cette impressionnante grotte artificielle ?

Sur la gauche, des peintures murales non visibles

représentent le Christ et des enfants, à droite autre œuvre "la Résurrection de

Lazare" a été exécutée par un anonyme au milieu du XVIIIe siècle.

Dans

l'axe central et

donc visible depuis la Chapelle de la Vierge au travers d'une large voûte, un Christ en Croix est illuminé par la lumière extérieure.

Fait de marbre en 1684

par Michel Anguier

il provient de la Sorbonne. A ses côtés, la Vierge également en marbre est l'œuvre de

Frédéric Bognio exécutée en 1856.

|

|

La Chapelle du Calvaire avec l'autel et le Christ en croix de Michel Anguier

(Partie non accessible au public) |

|

Le plus étonnant se situe aux pieds du Christ. Officiellement il s'agit d'un autel

que l'on reconnaît à son plan devant les escaliers,

mais il faut reconnaître que son aspect est tout à fait original. Encore plus étrange, la présence d'une ouverture au‑dessus pouvant symboliser

une grotte et un

tombeau. De chaque côté deux portes s'ajoutent au mystère.

La représentation de ce tombeau christique

est en tout cas très décalée avec le caveau fermé par une pierre ronde et que les évangiles nous décrivent. Voici

donc qu'il s'agit de la grotte christique la plus importante connue à ce jour et de plus au centre de Paris. Celle de

l'église d'Espéraza construite

par l'abbé Rivière parait bien modeste à côté de celle‑ci, mais il est vrai que les moyens financiers n'étaient certainement

pas les mêmes. |

|

La mise au tombeau par Louis‑Pierre Deseine |

|

Toujours dans la même chapelle condamnée au public, la 14ème station du

Chemin de Croix. Le décor est très soigné et la mise au tombeau en plâtre a été réalisée par

Louis‑Pierre Deseine en

1807. À côté, un vitrail, représente la Mort de Saint Joseph réalisé vers

1800. La chapelle s'enfonce ensuite sur les parties latérales dans lesquelles deux autres chapelles ont été construites. Il est d'ailleurs amusant de constater que tous

ces aménagements n'apparaissent pas clairement sur le plan présenté au public. Ils sont néanmoins très visibles sur l'image satellite... |

|

La Chapelle du Calvaire se prolonge sur la droite avec la mise au tombeau

(Partie non accessible au public) |

|

Cet aspect très luxueux, presque design, résulte d'un aménagement moderne

et d'une reconstruction faisant suite à la Révolution. À l'origine, la chapelle était destinée au peuple parisien et à leur ferveur. Une

gravure du 19e siècle montre d'ailleurs cette même chapelle dans une atmosphère beaucoup plus théâtrale et qui devait certainement impressionner les

paroissiens.

Le décor du Calvaire fut aménagé d’après la volonté de

Jean‑Baptiste Marduel, curé de la paroisse de

1749 à 1789.

Quant à la réalisation, elle fut confiée à l’architecte néoclassique

Etienne Louis Boullée (1728‑1799) et au sculpteur

Etienne Maurice Falconet

(1716‑1791).

A cette époque il existait une

Marie Madeleine présente à côté de

deux soldats romains et un ciel orageux était éclairé par une lumière céleste provenant de l'extérieur. Tout était pensé pour

impressionner et rendre la scène dramatique. Sous le groupe sculpté, Boullée avait

installé un tombeau en marbre bleu turquin surmonté d’un tabernacle en colonne tronquée. Il faut évidemment s'interroger sur l'origine

exacte de cette scène qui donnait une part belle à Marie Madeleine... On peut aussi remarquer que la mise au tombeau était déjà présente à côté du calvaire. |

|

La Chapelle du Calvaire au 19e siècle |

|

Il existe aussi un tableau étonnant qui reprend cette scène sous une forme encore plus

théâtrale. Il s'agit de "La chapelle du Calvaire à l’église Saint‑Roch à Paris"

par Nicolas Bernard Lépicié. La

transposition du décor est assez fidèle, mais toute référence à l'édifice de l'église a été supprimée. On découvre alors une scène

surréaliste où les symboles prennent de l'importance. L'autel en forme de tombeau sombre est surmonté d'un reste de colonne antique,

entouré de deux lampes laissant échapper une légère fumée. Quelques personnages et un moine plongés dans leurs prières montrent leur

fascination devant la scène. |

|

"La chapelle du Calvaire à l’église Saint‑Roch à Paris"

par

Nicolas Bernard Lépicié (Paris, 1735–1784)

(Paris, musée Carnavalet), huile sur toile, H. 1,280 x L. 0,970 m.

Don de M. Bertel Orn, consul général de Suède au musée de Pau en

1955

dépôt du musée de Pau au musée Carnavalet en 1977. |

|

Le mythe de la grotte associée au Christ a évolué au cours des siècles. Or on peut

constater que, non seulement ce mythe est toujours présent, mais il est devenu très confidentiel. Au 19e siècle la Chapelle du

Calvaire était accessible aux paroissiens. Plus maintenant. Comme beaucoup d'œuvres artistiques et architecturales, la chapelle ne

sera pas épargnée par la Révolution. Le décor pillé et considérablement altéré sera malgré tout reconstruit en

1849

mais avec

un accès contrôlé.

Finalement, la cascade de chapelles, alignées l'une derrière l'autre, permet d'offrir

aux paroissiens la vue qu'il souhaite, adaptée à ses croyances. Les bâtisseurs de cathédrales avaient du génie. Placé au centre de la

Chapelle de la Vierge, vous pourrez admirer un superbe marbre montrant

la scène de la Nativité. Au fond, par le jeu des ouvertures et des

voûtes, le regard pourra se prolonger sur la Chapelle du Calvaire où la Vierge Marie pleure auprès du Christ en croix (Marie‑Madeleine

était aussi présente il y a un siècle). Admirez alors le jeu

des perspectives offrant dans une seule scène, la Nativité et la Crucifixion, la naissance et la mort, la vie et la

Résurrection... |

|

Vue depuis la Chapelle de la Vierge ‑ « La Nativité »

de Michel Auguier (1612 ou 1614‑1686) |

|

Mais si l'on se place au centre de la

Chapelle de l'Adoration, tout change. Devant

vous l'Arche d'Alliance rappelle que le Christianisme trouve ses racines dans le Judaïsme et le Christ en croix est toujours présent au‑dessus de

l'Arche...

Symbole immuable et éternel, le Christ surplombe l'Arche,

alliance divine avec les Hommes... |

|

Vue depuis la Chapelle de l'Adoration |

|

Mais là s'arrête la visite du simple paroissien. Plus loin d'autres secrets sont

présents mais ils sont réservés aux initiés. La grotte du Calvaire n'est visible que lorsque l'on est dans la chapelle, et rien ne soupçonne sa

présence depuis l'extérieur. |

|

|

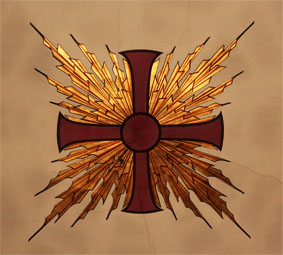

Levez ensuite les yeux, une croix templière tout près rappelle que l'Ordre des moines soldats, l'Ordre

des Chevaliers du Temple continue de veiller sur les lieux...

L'église Saint‑Roch renferme des trésors qu'il convient d'interpréter ...

Elle

parle et il suffit de l'écouter...

Si

l'église Saint‑Sulpice délivre un codage, celle de

Saint‑Roch conserve la mémoire d'un grand Secret... |

|

L'Arche d'Alliance de Saint‑Roch |

|

|